材料一 在欧洲列强步入海外殖民阶段时,中国也开始重视海洋。魏源提出以“师夷长技以制夷”为核心原则,改漕运为海运以发展海商,并通过建立新式海军而掌握海权。第二次鸦片战争后,洋务派在大力发展海防和海军的同时,也促进了国家海洋机制的构建,仿照西方列强的“海部成例”,专设海军衙门;而后梁启超的弟弟梁启勋吸收了西方“海权学说”的观点,阐明了控制海洋对于提升国家实力的意义和商贸方面的战略价值。辛亥革命后,孙中山提出了一种战略性的构想,即对内收回海关主权,对外争夺太平洋海权,重视陆海统筹。孙中山逝世后,南京国民政府时期的海洋政策主要针对航运贸易和海军建设展开,如积极建造港口、疏通航道,整顿招商局,同时创办航海专科学校,培养中国船长人才,仿照美欧国家的建制,成立海军部等,国民政府这些举动旨在重建中华民国海军,力图发展海权。

——摘编自刘笑阳《海洋强国战略研究》

(1)根据材料一、概括近代仁人志士发展中国海权的主要主张,并分析其产生的历史背景。材料二 新中国成立后,我国海军防御范围逐渐从近岸领域转移到利益攸关的近海领域。新时期,我国统一“近海”概念为“我国的黄海、东海、南海、南沙群岛及台湾、冲绳岛链内外海域,以及太平洋北部的海域”。随着对外贸易在国民经济中的比例越来越重,海上航运对中国经济有着非同以往的战略意义,赴远海为中国商船护航的能力以及在大洋上保护国家利益的能力成为我国海军发展的迫切需求。党的十八大以来,强军伟业加速推进。短短10年间,人民海军主战舰艇数量,从十位数向百位数递增,我国海军多次执行亚丁湾护航、赴远海编队训练、对外友好访问等任务,人民海军已从“黄水”走向“蓝水”,从“浅蓝”走向“深蓝”。2022年6月17日,我国第三艘航母福建舰下水命名,这是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航母,采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,满载排水量8万余吨。

——摘编自周于兰《新中国成立以来中国海军战略转型研究》

(2)根据材料二、概括我国现代海防事业的新发展。综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对今天我国建设海洋强国的认识。材料一 (江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二 (南朝)江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料三 ……经历了几次大规模由北向南的跨流域人口迁移以后,长江流域的农业开发才随之展开。在水利建设、农具改进和劳动力增多的多重促进下,长江流域的农业发展极为迅速,至唐代中期即超越北方,成为中国经济中心。

——摘编自刘馨秋《长江流域的人口迁移、农业开发及土地利用方式》

材料四 北宋时,南方人在全国统一的科举考试中优势明显。自南宋起,江渐一带尤其成为人才集中的地区。为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河和开辟了长途海运航线。

——摘自宁欣主编《中国古代史(下)》等

(1)据材料一、二,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何变化?(2)据材料三并结合所学知识,概括唐朝中期后长江流域超越黄河流域成为经济中心的原因。

(3)据材料四,概括宋元经济重心南移的影响。

材料一 在革命果实被袁世凯窃取后,孙中山先生将主要精力放在民生建设上,精心撰写了《实业计划》,为中国经济现代化描绘了一幅美好蓝图。他雄心勃勃地提出要在十至二十年内,修建十万英里铁路和具有世界水平的三大海港,修建全国公路网,整修运河和内河航道,全面开采煤、铁、石油、有色金属等矿藏,加快钢铁、石油、水泥等行业的发展。农业实现机械化,广泛采用现代农业技术,大力发展粮、棉、油、纺织、日用品、印刷、蚕丝、茶等加工制造业。

——摘编自彭南生《辛亥革命与中华民族的复兴伟业》

材料二 1978年至2017年,我国GDP从1495亿美元增加到12.3万亿美元,年均增长9.5%;我国经济总量从占全球1.8%提高到占15.3%,稳居世界第二位。现在已形成门类齐全的工业体系,成为全球第一制造业大国,占全球制造业产出的19.8%。220多种主要工农业产品生产能力居世界首位。2017年,高技术制造业和装备制造业增加值占规模以上工业增加值的比重分别为12.7%和32.7%。2017年第三产业增加值占GDP比重达51.6%,比1978年提高27个百分点。1978年至2017年,我国进出口总额从206亿美元增加到4.11万亿美元;累计吸收外国直接投资1.9万亿美元;2013—2017年,我国对外直接投资总额为6928.6亿美元,超过前30多年累计的对外直接投资总额。我国外汇储备1978年仅有1.67亿美元,2017年底达到3.14万亿美元。

——摘编自林兆木《改革开放40年成就巨大》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析孙中山《实业计划》出台的背景和实践结果。(2)根据材料二、概括改革开放以来中国经济建设所取得的成就。

材料一 商周时期的统治者已经产生了“敬德保民”的认知和经验。春秋时期,政治家管仲认为“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”。孔子主张“为政以德”,提倡统治者应该加强修养、克己成仁,实施养民、富民、教民之治。战国时期,孟子提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,力主君为民而设、统治者要推行“仁政”。

——摘编自严炳洲《从以民为本到人民至上——民本思想在中国的现代化演进研究》

(1)依据材料一、概括先秦时期民本思想的主要观点。

材料二 汉初,经济的凋敝和秦亡的教训使统治者认识到“为富安天下”,只有与民休息、尽快恢复社会经济,才是兴邦的根本出路。汉高祖即位之初,“约法省禁,轻田租,什五而税一”。文帝时“下诏赐民十二年租税之半”。景帝时“三十而税一也”。文景之时,先后“除肉刑”,“欲令治狱者务先宽”。

——摘编自马卫东《中国古代三大治世的历史成因》

(2)依据材料二、概括汉初统治政策的特点。结合所学说明其带来的影响。

材料一 西周时期,原夏、商、周三族互相融合并吸收了其他部落集团的成分,从而形成了以中原为中心的华夏民族的雏形。周人将分封的诸侯称为“诸夏”。西周晚期至春秋时期,非华夏各族内徙,形成了各族交错杂处的局面,加强了华夏民族的认同感。春秋诸家中,以孔子为代表的儒家最讲“夷夏之辨”,但它是大一统下的“夷夏之辨”,具有兼容并包的一面,促进了民族间的交流与融合。战国时期,南方的楚国已完成了对诸蛮的统一,与中原的华夏相认同。分布在西北、北方的戎狄也随着秦、晋、燕等诸侯国的发展,成为华夏民族的组成部分。华夏民族经过长期的发展、吸收与融合,至此成为一个稳定的民族共同体。

——摘编自刘正寅《中国历史上华夏认同的演进与升华》

材料二 “中国”这个共同体之内,最主要的互应变量,至少包括政治、经济、文化和社会四个方向。政治范围内,包括政权的性质和行政的结构;经济范围内,包括生产方式、生产力和资源的分配;文化范围内,包括意识形态、价值观念和宗教组织;社会范围内,包括社会阶层、社会结构,尤其注重精英阶层的作用。这四个方面交叉影响,互相制衡,总的结果呈现为复杂共同体本身的强弱、盛衰和聚散。

——摘编自许伸云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

材料三 1953年12月,中国共产党在过渡时期总路线中指出,“一五”计划的基本任务是“集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代的基础”。

1964年12月,周恩来在三届全国人大一次会议上正式提出“四个现代化”的战略目标:“关于今后发展国民经济的主要任务,总的说来,就是要在不太长的历史时期内,把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国,赶上和超过世界先进水平。”

1979年9月,叶剑英在庆祝中华人民共和国成立30周年大会上强调:“我们所说的四个现代化,是实现现代化的四个主要方面,并不是说现代化事业只以这四个方面为限。我们要在改革和完善社会主义经济制度的同时,改革和完善社会主义政治制度,发展高度的社会主义民主和完备的社会主义法制。我们要在建设高度物质文明的同时,建设高度的社会主义精神文明。”

——摘编自岳从欣《中国共产党关于“四个现代化”提法之历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析先秦时期华夏认同逐渐形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明“宋代的复杂系统中,社会、文化两项变量套叠非常紧密”。

(3)根据材料三并结合所学知识,任选两个时期,概括中国共产党在该时期“现代化”的侧重点,并加以阐释。

材料一

材料二 晚清大运河的衰败是多种原因造成的。1851年的农民起义动摇了清政府的统治,战乱中江浙一带的漕运几乎处于瘫痪状态。铁路的兴起对大运河漕运打击沉重,原先需经数月以上的运输时间,现在快则不足10天,慢则一月以内就可以运入京城。1901年,清政府废除漕运制度,大运河多处淤塞,曾经的辉煌逐渐变成了历史的记忆。

——摘编自胡梦飞《辉煌与没落——明清大运河漕运的兴衰》

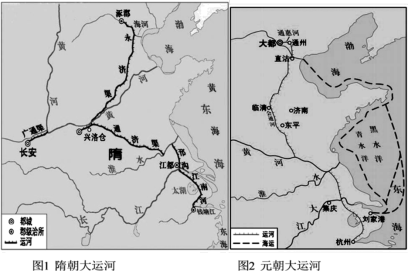

(1)比较图1与图2,指出隋朝大运河与元朝大运河路线的主要差异,结合大运河的变迁,阐述中国古代交通建设与政治中心移动的关系。(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清大运河走向衰败的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析大运河兴衰的历史启示。

材料 明清时期是中国古代社会与近代社会的结合部。在这个时代发生了中国古代文明与近代文明接轨的尝试,中国与世界接轨的尝试,东西文明文化统合的尝试,以及新旧社会相递变的尝试。这个时代的历史不应该仅仅被理解为明清两个朝代的历史,也不是习惯上常说的那种“断代史”,而是一个特殊的作为一个整体时代的历史。

——摘编自李洵《中国的明清时代—李洵明清史讲义》

材料反映了一位学者对明清时期历史的认识。结合所学知识,对此认识提出你自己的见解,并说明理由。(要求:见解明确,赞成、质疑、修改等皆可,持论有据,表述清晰)材料一 汉朝盛时境内的百姓,不复以“燕人”“齐人”“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的文字。经历汉朝四个多世纪的统治,统一的观念深入人心。在先秦以来华夏融合的基础上,汉朝境内的人们逐渐被称为“汉人”。

——据《汉书》《后汉书》等

材料二 拓跋部原先经济、文化相对落后,进入中原后,北魏统治者没有处理好与经济文化相对先进的汉族及其他少数民族的关系,致使民族矛盾日益尖锐,严重威胁北魏统治的稳固。

——摘编自人教版选修一《历史上重大改革回眸》

材料三 唐朝政府与边疆地区的突厥、吐蕃、南诏、渤海等政权都保持着良好关系。……贞观十四年(640年)文成公主入藏;景龙四年(710年)金城公主入藏;唐蕃之间还数次会盟。南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州……由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

——摘编自选择性必修一《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一、汉朝时期人们的何种观念得到了发展?结合所学,汉武帝采取的哪些措施有利于这一观念的形成?

(2)根据材料二概括北魏孝文帝改革的原因,并结合所学知识分析其改革的历史意义。

(3)根据材料三,概括指出唐朝与边疆各民族政权进行交往的主要方式。

(4)根据以上材料,你认为从统一多民族封建国家发展历程中能够得到哪些认识?

材料 安德鲁·罗伯茨所著《第二次世界大战史》认为落后的中国在那场高度机械化战争中贡献不大,对于中国战场几乎是一笔带过。利德尔·哈特的《第二次世界大战史》,40章中关于太平洋和远东战争仅有寥寥5章。丘吉尔密友马丁·吉尔伯特所著的《第二次世界大战史》,52章中仅有3—4章提及东方战场。英国著名历史学家阿诺德·汤因比主编的11卷本《第二次世界大战全史》,关于远东地区内容仅有1卷,但该套丛书对于战况不甚激烈的中东战场乃至于战时中立国,却各有独立1卷加以叙述。号称为诺贝尔文学奖的丘吉尔所著之《第二次世界大战回忆录》,在长达12卷的回忆当中,仅将日本在太平洋地区的作战汇编为《日本的猛攻》1卷,对中国战场视而不见。即使是拉纳·米特所著《中国,被遗忘的盟友——西方人眼中的抗日战争全史》一书对中国战场的关注也仅仅限于淞沪会战、豫湘桂战役等少数几个战役。

被《伦敦时报》誉为“一本迄今为止描写‘二战’史最好的书”——《第二次世界大战史》以德国入侵波兰作为“二战”开始的标志,将日本发动太平洋战争视为其全面参与第二次世界大战的开始。

(史学界)大多将中国战场作为太平洋战场的从属战场。服部卓四郎的《太平洋战争全史》刻意淡化中国战场价值,将日军在华视作太平洋战场的组成部分,将日本在太平洋战场上被美军击败视为其战败的主要原因。美海军陆战队弗兰克·霍夫的《第二次世界大战:太平洋争夺战》一书中,详细记录了太平洋战场反攻阶段美军从夺取瓜达尔卡纳尔岛到冲绳岛最后一战的战斗历程,似乎东方战场只由太平洋战场单独构成。

——摘编自王安中《正确认识第二次世界大战中国东方主战场地位》

关于中国战场在世界反法西斯战争中的贡献及地位,是我国史学界在“二战”史研究中的重要课题。运用以上材料信息,结合所学知识,自拟论题,谈谈在研究中如何建构正确的史学话语体系。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)材料一 西汉初年,黄老思想盛极一时。汉朝统治者逐渐认识到,一味地追求强权法制,是不利于国家统治的。在唐代,儒学一直保持主导地位,但不时受到冲击。宋代的一些学者,他们将佛、道两家的思辨带入儒家思想当中,对其进行改造,使得儒家思想提升到新的境界。

——摘编自黄钊《儒家德育学说论纲》《礼记正义》等

材料二 黄宗羲在全面批判君主专制种种弊端的基础上,提出了他的社会改革 理想,表现了思想创新的理论勇气。特别是他破天荒第一次提出了“天下为主,君 为客”的重要政治命题,这一命题包含三层含义:一是“天下”是人民共有的,而 非君王一家一姓所私有;二是天下大事应由人民当家作主,而不应由君王一人垄 断;三是君的权力来源于人民,君由民推选出来为天下兴利除害,因而必须尽心尽 力为民服务。

——摘编自吴光《黄宗羲的社会批判精神》

(1)根据材料一,指出儒学在形成和发展过程中吸收的思想,简述唐代儒学受到的政治冲击和宋代“儒家思想提升到新的境界”的表现。(2)根据材料二,概况黄宗羲“社会批判精神”的主要内容,结合所学知识,分析其产生的社会根源,并指出其有何意义。