材料一 唐前期的中枢政治体制是三省制,但开元十一年(723年)中书令张说奏改政事堂为中书门下之后,中枢体制就发生了重大转变,进入到中书门下体制的阶段。……尽管中书门下体制下还是集体宰相制度,但宰相裁决政务,实行宰相轮流秉笔决事的制度,并逐渐向首相制度过渡。中书、门下机构在国家政权中的地位和作用进一步明确……唐代中书门下体制的另外一个重要特点,就是宰相的职权进一步朝着掌管具体政务的方向发展,宰相政务官化。

——刘后滨《政治制度史视野下的唐宋变革》

材料二 明朝君主专制制度有了新的发展。由于宰相的罢废,皇帝以国家元首的身份兼任官僚机构首脑之责,官僚机构对皇权的调节机能大为削弱,政治正常运作也因而受到严重影响。皇帝日理万机、疲于应付,不得不挑选一些官员承担秘书、顾问工作,逐渐形成一个固定的秘书咨询机构,即内阁。与此同时,宦官集团也利用接近皇帝的特殊地位,趁机扩张其势力,掌握国政,使明朝成为继东汉和中晚唐以后第三个宦官专权时期。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代中枢政治体制变化及特点。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明朝君主专制制度发展的表现及其影响。

材料 历史学习,离不开正确的历史观指导。大历史观看待历史问题的视野,首先要坚持长时段,历史需要岁月的洗礼和沉淀,历史只有拉长了看,才能看得更加真切。其次在于空间视野宽广,只有放到足够宽广的空间视野中去考察,才能看得更为立体。历史的构成,除了时间、空间因素,还有一个至关重要的因素,就是历史活动主体。考察和研究历史,既钻进去考察细节又跳出来把握整体,在此基础上抓住其主流本质,细察其中蕴含的历史规律等深层次的东西,从而掌握历史主动,推动历史发展。

——摘编自高长武《以历史唯物主义的大历史观看待中国共产党的100年》

阅读材料,运用大历史观的理论,围绕某一历史主题拟定具体论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)

3 . 材料 春秋时代,各国统治者出于政治经济需要,分别对商业和商贾采取了笼络扶持的政策。与行业发展相适应的是商人队伍的扩大,一些贵族和农民加入到了商贾队伍。他们的贩运活动,西至陇蜀、西城,北至燕赵,东至齐鲁,南至吴楚、南海。战国时期,出现了一些大商人……各国统治者居住的都城逐渐成为重要的商业中心,其规模早已超过了西周礼制规定的限制,这些商业城市不仅有贸易分工十分细致的市场,还“诸侯四通,货物所交易”。

——摘编自李嘉图《人类经济万年史》

根据材料,指出春秋战国时期商业发展有哪些表现。

材料一 18世纪的英国农业经历了一场前所未有的变革,史称“农业革命”,成为英国成功“起飞”的要素。“光荣革命”后议会以立法形式推动圈地,使土地高度集中于贵族等大土地所有者手中,农场的规模不断扩大。大土地所有者利用其资金和技术优势,对土地进行改良,使用新工具和技术、引进新作物品种,提高了农业生产力。例如铁犁、收割机、脱粒机等农业工具和机械逐步推广,引进了马铃薯、甜菜、甘蓝、三叶草等作物,增强土地肥力,化解冬春季节牲畜饲料短缺的问题,促进畜牧业的发展。据统计,18世纪上半叶,英国的谷物产量增幅达到11%,保障粮食的充足供应,还有部分谷物出口。羊毛产量从1695年的4000 万吨增长到1805年的9400万吨。大地产者、贵族还将土地的收益投入到运河的建设,开发矿山等经营活动中。小农无力进行这些改良,被逐渐驱逐出市场,慢慢的破产了,从而沦为农业工人或城镇劳工。

—摘编整理自钱乘旦《英国通史:第四卷转型时期》

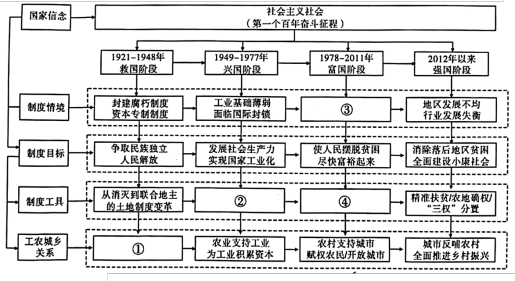

材料二 习近平指出:“我们要坚持用大历史观来看待农业、农村、农民问题,只有深刻理解了‘三农’问题,才能更好理解我们这个党、这个国家、这个民族。”本文以“信念—目标—情境—工具”这一路径来解读近代中国城乡关系演变。国家信念决定国家战略与发展目标,不同的情境和阶段性目标决定不同的制度安排;而不同发展阶段目标的转换、情境的变动以及工具的更替则归结为制度变迁。中国共产党成立以来的城乡关系演变如下图所示。

—摘编自张露《中国工农城乡关系:历史演进、基本经验与调整策略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出18 世纪英国农业革命的实质,分析农业革命如何推动英国工业化发展。(2)根据材料二并结合所学知识对表格①、②内容进行完善,并对富国阶段的城乡关系进行说明。(说明需结合图中的各要素进行)

材料一 春秋时期,各族在文化上的联系和交融,是各族在经济及政治上联系和交流的反映和升华。它表明这一时期各族的交融已经达到相当成熟的地步,为汉民族的形成迈出了具有重要意义的一步。战国时,东北方的燕国使辽河、海河流域各族逐步与华夏民族交融。自称“蛮夷”的楚族,纵横于汉水、长江流域,成为华夏民族在南方的主要分支。西方的秦国经商鞅变法,进一步吸收、继承和发展了华夏文化,后来居上,一跃而成了华夏民族重要的分支。随着铁农具的普遍使用,适应商业发展的金属货币的广泛流通,交通的发达,城市的繁荣,华夏民族共同经济生活的联系越来越紧密,于是出现了“四海之内若一家”“天下定于一”的共同心理素质。

——摘编自白寿彝主编《中国通史纲要》

材料二 西汉时期,西北边塞与匈奴累年作战。为妥善安置“四夷”,西汉多置属国,自两汉时期先后设置安定、天水、张掖等属国,此后属国制度逐渐从西北边塞扩展至东北、西南方向。属国对降附民族进行集中管理,保留其原有的社会组织,这些属国至东汉时期已陆续郡县化了。此外,针对西域与东北边疆的现实,两汉时期还设置了西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校尉以及使匈奴中郎将等边疆管理机构和职官。

——摘编自卜宪群、袁宝龙《秦汉边疆治理思想的演进历程、实践经验与教训》

材料三

| 时间 | 事件 |

| 贞观九年(635年) | 唐军击破控制今青海、甘肃一带的吐谷浑,吐谷浑降服于唐朝 |

| 贞观十四年(640年) | 唐灭西域高昌国,设安西都护府,管辖天山以南的广大地区 |

| 贞观十八年至贞观二十二年 (644—648年) | 唐在西域灭焉耆,破龟兹 |

| 唐高宗显庆二年(657年) | 唐灭西突厥,唐朝声威跨越葱岭,到达波斯 |

——摘编自白寿彝等主编《中国通史(第六卷)》

(1)根据材料一、指出春秋战国时期民族关系出现的重要变化,并结合所学知识分析这些变化带来的影响。

(2)根据材料二、归纳西汉边疆治理的方式及其特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析唐朝前期能控制西域的原因并指出其经略西北边疆地区的制度性举措。

(4)综合上述材料,谈谈你中国古代对民族关系的认识。

材料一 所谓“富民”阶层,是中唐以来特别是宋代以来崛起的一个新的社会阶层。在以农业为基础的中国传统社会,他们主要以农业为致富的途径,但也包括以工商等其他途径致富者。宋人苏辙说:“惟州县之间,随其大小,皆有富民”。南宋叶适对富民的重要性作了最全面的阐述,他指出:“富人者,州县之本,上下之所赖也”。宋代以来,国家不断推行改革。历代改革均涉及社会和国家治理的方方面面,但一般来说,均平赋役和整顿吏治始终是国家改革的两个重点。而这两者又均与“富民”阶层紧密相关。“宋王朝对农民的统治是通过户等制而实现”,而乡村组织一级头目基本都是由户等靠前的富民群体来担任。

——摘编自林文勋、杨瑞憬《宋元明清的“富民”阶层与社会结构》

材料二 原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际才出现,而明朝中后期是一个高峰。尤其是江南苏、松、杭、嘉、湖地区的许多著名市镇,都是在那时形成的。这些市镇中的居民,已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业。工商集贸性质市镇的兴起,使得农业人口与手工业和商业人口的比例发生了变化。而流向城市的大量游民,又成为雇佣工人的后备队伍。城市和商业进一步繁荣,具有明显经济职能的城市在增加。到清朝前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市。

——摘编自朱汉国《历史学习精要》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代“富民”阶层崛起的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期江南市镇的变化。从经济、思想方面等简析明清商品经济发展对中国社会转型产生的影响。

材料一(西汉初年)以海内初定,子弟少(年少),激秦孤立亡(无)藩辅,故大封同姓,以填(镇)天下。

——班固《汉书·高五王传》

材料二愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地侯之,彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。

——班固《汉书·主父偃传》

材料三汉初统治者汲取秦亡教训,采用了道、法结合的黄老思想。黄老之学主张清静无为,正好适应了当时的现实要求。但是,该思想不利于统治者的治理和中央集权制的巩固,因此,汉武帝最终接受了董仲舒的建议,奉儒家思想为正统。

——摘编自成怀洋《中国古代治国经验及启示》

完成下列任务:(1)据材料一,概括汉初“大封同姓”的原因。结合所学,指出西汉初年实行的地方行政制度,此制度的影响是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝面对王国问题采取的对策,其作用是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析汉武帝接受董仲舒建议的原因及“罢黜百家,独尊儒术”的意义。

材料一 三国至五代部分年号来源表

| 来源 | 案例 |

| 《周易》 | 太和(227曹魏、328后赵、366东晋、477北魏、827唐)、咸宁(275西晋、399后凉)、和平(354前凉、460北魏)、大亨(402东晋)、大明(457刘宋)、大宝(550梁)、大成(579北周)、大业(605隋)、贞观(627唐)、太极(712唐)、先天(712唐)、乾元(758唐)、贞元(785唐)、永贞(805唐)、开成(836唐)、咸通(860唐)、天复(901唐) |

| 其他儒家经典 | 正始(240曹魏)、永康(300西晋、396后燕、412西秦)、咸和(326东晋)、义和(431北凉)、中兴(501南齐、531北魏)、大同(535南梁)、武成(559北周)、广运(586西梁)、仁寿(601隋)、正德(761唐)、文德(888唐) |

| 佛教及其故事 | 青龙(233曹魏)、太元(376东晋)、太上(405南燕)、太平真君(440北魏)、天和(566北周)、建德(572北周)、大成(579北周)、开皇(581隋)、上元(674唐)、弘道(683唐)、垂拱(685武周)、太极(712唐)、先天(712唐)、至德(756唐)、上元(760唐)、宝应(762唐)、广德(763唐) |

| 道教及其经典 | 普通(520南梁)、大通(527南梁)、中大通(529南梁)、如意(692武周)、延载(694武周)、证圣(695武周)、万岁通天(696武周)、神功(697武周)、大足(701武周) |

注:《周易》原为儒家典籍,后亦被道家奉为圭臬。佛教传入后,佛经翻译亦多引《周易》用词

材料二 《尔雅》有言:“夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载。”又“载,生物也。……取物更始也。于是唐玄宗明言:‘(朕)未明求衣,日昃忘食,励精为理,思致雍和。历观载籍,详求前制,而唐虞之际,焕乎可述。用是饮若旧典,以协维新,可改天宝三年为载’。”另有史籍载:“开元二十九年,道教始祖太上老君降临,赐宝符于世,玄宗得之,于是改年号开元为天宝,天宝间又见宝符上有‘天宝千载’之字,遂改年为载。”

——摘编自《资治通鉴》

材料三 公元645年,孝德天皇定年号“大化”。“大化”辞源有三:一为《尚书·大诰》“肆予大化诱我友邦君”(用道理来劝导各诸侯国君);二为《汉书》“古者修教训之官,务以德善化民,民已大化之后,天下常亡一人之狱矣”;三为《宋书》“神武鹰扬,大化咸熙。廓开皇衢,用成帝基”。

——《日本书纪》

(1)根据材料一并结合所学知识,提取其中蕴含的历史信息。(2)根据材料二,概括唐玄宗“改年为载”的主观动机。结合所学知识,说明客观结果是否果遂其主观动机之愿,并分析原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括日本改元“大化”的依据和目的。

材料一 学田制度创立于北宋庆历年间。学田属于官田的一种,大多由朝廷划拨给州县学校和地方书院。学校用出租学田给佃户以收取地租的方式维持学计,地租主要是按季定额收缴粳米、糙米、菽麦等粮食作物,部分地方也采取折钱租的方式,如郓州学田“二千五百亩有奇,与民耕,岁输钱百万”,楚州学田年入七十万帛。学田的出租、收租、钱粮支付等,多由各学校自行办理,“一岁气廪……规划均制,不取于县官,而坐有余资”。学田制为学校的维持和发展提供了可靠的经济保障,宋代官办州县学校规模之大远超从前,北宋末年州县学校学生已达近十七万之众。

——整理自李清凌《学田制度:庆历改革的一项创举》等历史试题第5页(共6页)

材料二 晚清新式学堂的经费主要有整旧为新(将旧有教育机构的资产屋宇作为新式学堂的校产费用)官款拨给、民间捐助、学生缴费等几个来源。在大规模兴学伊始,整旧为新可以为教育提供较多的房产、资金支持,但可供改造的资源毕竟有限。金融形势的恶化、财政的超负荷运转,使清政府根本无法保障教育经费的投入。统治者对于新学又往往具有本能的抗拒,1867年关于京师同文馆开办算学馆的争论、1881年留美幼童的撤回,都清楚地表明他们对于西方文化的恐惧心理和排斥态度。教育领域管理混乱、财务制度不明确,也使得学生和民间投资者对于高昂的学费心存疑虑,学生故意浪费粮食、挥霍无度,导致教育经费的严重浪费,清末仅由饮食引发的学潮就达21次之多。

——整理自金林祥,赵会可《晚清新式教育经费不足原因分析》等

材料三 改革开放前,我国未提出过政府教育经费增长的要求。改革开放后,1985年发布的《中共中央关于教育体制改革的决定》、1986年颁布的《义务教育法》、1995年颁布的《教育法》,明确提出伴随国民经济发展和财政收入增长,逐步提高财政性教育经费支出占国内生产总值的比例和占财政支出比例。据统计,全国财政性教育经费占 GDP比例由1991年的2.81%上升至2016年的4.22%。

——摘编自王善迈《教育经费投入体制的改革与展望》

(1)根据材料一、简要评价宋代的学田制度。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳教育经费投入的主要因素。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对教育经费的认识。

10 . 材料一 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋时期,四夷的势力有增无减,并且进一步向中原地区发展。华夏和夷狄虽有冲突,但就种族、血缘而言,则华夷往往存在联系。在长期杂居、邻居的过程中,发达的华夏文明对戎狄蛮夷产生了很大影响,戎狄蛮夷的文化也进一步丰富了华夏文明。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展,这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化,在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液.

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)依据材料一,概括春秋战国时期民族关系的变化。并结合所学知识说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析北魏孝文帝改革对社会发展的积极作用。