材料一 到战国中期,随着人口的增加,井田制度已经败坏,公地私有化成普遍事实。当时的知识界对此分歧很大,道家、儒家都视之为“礼崩乐坏”的根源,强调要恢复井田制。商鞅则反其道而行之,宣布废除井田制,允许民众开荒耕作、买卖土地,这自然大大激发了民众的生产积极性,使变法的“农本思想”更加得以光大。显然,在先秦时期,粮食是最为重要的战略物资,商鞅的一切变法都以此为根本,这可以说是典型的“唯生产力论”。“废井田,开阡陌”是中国土地史上的重大变革。

——摘编自崔光宇《商鞅的土地制度改革》

材料二 中共通过土改实现了“耕者有其田”的目标与理想,是一场经济与政治的双重变奏。这主要体现在:第一、通过土地改革运动将约七亿亩土地均分给三亿多名无地或少地的农民,将农村生产力从封建土地制度和宗法关系中解放出来;第二、土改在剥夺地主阶级物质生产资料的同时,也使其失去了在乡村社会的政治地位,由此国家政权在基层建立起新式基层组织。

——摘编自李康、邓宏图《土地改革、国家能力建设与工业化资本积累》

材料三 在1978年改革开放以来,由于之前的人民公社化运动在“大跃进”背景下逐渐脱离当时的客观条件,严重地挫伤了社员生产积极性,使得农村生产力受到灾难性地破坏。党中央实行农村家庭联产承包责任制,允许农民以家庭为单位向集体经济组织承包土地等生产资料,实行包干到户,包产到户的形式。家庭联产承包责任制的推行,纠正长期存在的管理高度集中和经营方式过分单调的弊端,从而大大调动农民的生产积极性,较好发挥劳动和土地的潜力。与此同时,“政社合一”的人民公社体制逐步解体,党政分开的乡镇政府管理体制逐步建立起来。

——摘自章宏楼、高雪萍、张予涵《我国土地改革历程与现状分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅土地改革的背景。(2)根据材料二和材料三、并结合所学知识,概括中国共产党领导的两次“土地改革”的异同。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你从三次“土地改革”中得到的启示。

材料一 多民族是中国最基本的民族国情,中国有着丰富的民族思想,其核心是华夷观,在中华民族的形成发展实践中,逐渐形成了“华夷共祖”“华夷一体”的中华民族共同体意识。中华多民族国家形成的过程,是一部华夏文化与蛮夷戎狄的文化不断融合,华夏集团不断吸收消化蛮夷戎狄,使蛮夷戎狄不断进入华夏集团从而使中国和中华民族从小到大不断发展的历史。“华夷”虽有二元的含义,但“华夷”本身即具有民族共同体的含义。先秦时期华夏族被简称为“华”,“华”之外的民族群体在很多情况下被泛称为“蛮夷戎狄”,两者共同生存发展于夏商周疆域之内。“蛮夷戎狄”仅仅是一种文化分类,并没有民族歧视含义。

——摘编自王柯《文明论的华夷观——中国民族思想的起源》

材料二 司马迁创造性地表达了“华夷共祖”的民族思想。唐太宗提出了“夷狄亦人,以德治之,可使如一家”的观点,还打破“华夷”界限,认为:“自舌皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”唐太宗“爱之如一”的思想就是“华夷一体”的思想,就是中华民族共同体意识。

——摘编自王文光、马宜果《古代华夷观与中华民族共同体意识的形成和发展》

材料三 王文光学者认为古代华夷观反映了中华各民族在历史发展过程中民族融合的基本规律和趋势,其产生的凝聚力对于中华民族的形成和发展起到重要作用。段超学者认为古代华夷观不仅推动了中华各民族的交往交流交融,还对中华民族共同体的形成与发展有着积极的推动作用。

——摘编自王文光、马宜果《古代华夷观与中华民族共同体意识的形成和发展》

(1)请根据材料一和材料二并结合中国古代史相关知识举例说明“华夷共祖”和“华夷一体”。(2)根据材料三,概括两位学者对古代华夷观的共同认识,并说说如果要了解中华民族共同体意识形成和发展等内容,还有哪些途径?

(3)根据材料并结合所学知识,简述古代华夷观的时代意义。

材料 习近平总书记强调:“一百年来,中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造,归结起来就是一个主题:实现中华民族伟大复兴。”走自己的路,是党的全部理论和实践立足点。从“工业化”“四个现代化”到“中国式现代化”,党带领全体人民孜孜以求探索中国式现代化道路。它既有各国现代化的共同特征,更有基于独特的文化传统、历史命运和国情的中国特色。它顺应时代大势、高度契合中国实际,深刻体现了中国共产党探索现代化道路的经验成果以及中国特色社会主义的制度优势。它始终立足国情谋发展,是全面建成小康社会开启迈向现代化新征程,实现中华民族伟大复兴的正确道路;始终以人民为中心来解决好现代化进程中所面临的各种问题;始终坚持走和平发展道路,不断推动构建人类命运共同体。它改变了长期以来西方现代化模式占主导地位并垄断话语权的格局,为全人类文明的进步和发展贡献了新的方案和伟大力量。它超越了以自由主义、资本至上、西方中心论为支柱的西方文明,继承发展了中华传统文明中崇仁爱、重民本、守诚信、讲辩证、尚和合、求大同等思想理念,蕴含着新的世界观、国家观、文明观、发展观、义利观、安全观、治理观。它推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,是人类文明新形态的创举。任何国家的制度设计和道路选择,都要根植于自己的历史文化传统和具体国情。党的百年发展史向世界雄辩地证明,中国式现代化道路克服了西方发达资本主义国家的种种弊病,打破了现代化就是西方化的神话,创造了超越西方现代化的人类文明新形态。

——摘编自2022年9月27日党建网

(1)根据材料并结合所学知识,概括“中国式现代化道路”的基本内涵。

(2)根据材料并结合所学知识,简析“中国式现代化道路”的意义。

材料一 宋代在地方行政制度上,规定地方长官由文官出任。地方行政架构为路—州—县三级制,其中,路一级不设最高长官,而是分设转运使(负责财政,将地方赋税转运中央),提刑使(负责司法),安抚使(负责军事)等。地方财赋除少数外,大部分要转运中央。地方厢军中强壮者升入禁军,弱小者留厢军。

——摘编自曾凡亮《中国古代地方行政制度沿革》

材料二 忽必烈建元朝后,为了适应攻取南宋,中书省宰相被派往各地处理临时军政事务的形式频繁出现,并逐渐发展为固定的地方最高官府—行中书省。元代行省掌军国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里……凡钱粮、兵甲、粮种、漕运、军国重事,无不领之,并在财政的上供和留用上实施三七分成的政策,但事无巨细,皆需咨文申禀中书省。元代行省实行的是种族交参和群官圆署制,即官员由是蒙古、色目、汉人交参任用,在决策上需集体参与,并以押署的形式定议。行省下的地方官员需要定期接受朝廷的考核,受命于朝而后仕。行省的疆域划分上打破传统,重新整合,如:将四川汉中划入陕西行省管辖范围内,湖广行省管辖岭南、广西等区域。

——摘编自乌云高娃《元代行省制度之现代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,评析宋代地方行政制度。(2)根据材料二并结合所学知识,概括元代行省制的其特点。综上所述材料谈谈你对地方管理制度的认识。

材料

| 代表人物 | 对近代西方民主的探索与实践 |

| 林则徐、魏源、徐继畲等 | 发现西方的议会制度 |

| 早期维新派 (郑观应等) | 逐渐形成君民共主观念,开始考虑将西方民主制度移植到中国,并提出若干在中国开设议院的方案 |

| 戊戌变法时期维新思想家们(以严复为代表) | 第一次明确地将君主立宪作为政治改革的目标,而且还从理论上初步阐述民权、平等、自由等思想含义 |

| 辛亥革命时期 (以孙中山为首) | 对西方民主制度的一些最基本的内容,如人民权利、政府权力制衡、选举、地方自治等,都较以前有更深入的认识,而且对如何移植西方民主制度作了相当深入的思考。同时,认为政党政治是民主的重要组成部分 |

| 李大钊、陈独秀、 毛泽东等 | 除随马克思主义传播和中国共产党诞生而发展起来的无产阶级革命民主主义思想之外,“五四”孕育和发展起来的强调个人本位的自由主义‘和孙中山的新民权主义成为近代中国民主思想的两个主要发展方向 |

—摘编自崔志海《近代中国的多元审视》

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代先进的中国人理解和实践西方民主的特点。(2)根据材料并结合所学知识,任选表格中一个历史时期说明中国人如何探索适合近代中国国情的民主制度。

材料 梁济之问——世界会好吗?

●梁济(1858~1918年),清末举人,他的思想遵循着传统儒学内圣外王模式,但又深受经世致用观念影响,他主张在维护现有秩序下,通过吸收西方文化,解决中国的社会问题。梁济经历了从洋务运动到新文化运动的全过程,他创办《启蒙画报》等报刊,捐款兴办新式学堂,为民间戏剧撰写歌词,采用通俗方式启发民智;任职期间积极兴办工艺工厂,采用机器生产。辛亥革命后,梁济的思想是复杂的,虽对清廷不满,但深受忠君死节观念的影响。面对当时中国的内忧外患,梁济再次失望于民国初年政局动荡、兵祸蔓延、人民苦穷的现状,于民国七年冬天的清晨在积水潭身亡,留下“世界会好吗?”的遗言,这被称为梁济之问。

——摘编自李新国《清末民初京津地区中下层士绅的心路历程(1860~1920)》

●梁济,一亡清之部员耳,以世受国思,情深故主,毅然投水以死,死固得其所矣。顾梁氏所以不死于清帝逊国之时,又不死于张勋复辟失败之后,延至今日始死,岂不太晚?意者,梁民之不速死,盖犹有希望耳自欧战告终,德皇逊位,奥匈俄等,将尽变为共和国,则二十世纪中国不容有君主之政体矣。梁氏默察伤,势穷望绝,乃不得不死欺。

——摘编自1918年《申报——自由谈》

●在清末民初的社会转型时期,面对世风沉沦与社会失范,梁济选择了有计划地殉清,希望以此种方式实现生命超越,唤醒世人觉知。他们通过以死抗争之举来体现强烈的国家意识,希望通过重新找寻传统文化中的道德伦理来规范社会行为,拯救世风人心。

——摘编自王志通《为国身死》

作为历史的观察者,概括说明传统士绅梁济“舍身捐躯”的原因,并结合新民主主义革命的历史对“梁济之问——世界会好吗?”作出回答。

材料 宋代武将诗句中经常出现“龙虎”“宝剑”“血”等军事意象,常连用“长驱”“直捣”“风霆”“断弦离柱”“铁骑”等气势雄壮的词语以彰显其豪情壮志,以此表达武将“恢复山河日,捐躯分亦甘”的殷切心情。如《满江红·怒发冲冠》既写了岳飞“仇”的情感,又抒发了其“报国”的决心,还有今昔对比下“山僧不识”的英雄失意,其中不乏文采斐然之语。武将创作的诗句当中,还有很大一部分歌咏风月闲情,甚至阐发义理、抒情表达委婉曲折如文人自作的作品,如生值“中兴”之际的刘锜写道,“西风萦破梦,落日乱残蝉。岁月俄如此,功名岂偶然”。

——摘编自何潇《宋代武将作者诗词创作倾向》

(1)根据材料,概括宋代武将诗词创作的特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明宋代武将诗词创作特色形成的时代背景。

材料一 依据波茨坦盟国要求日本无条件投降的宣言,迅速解除敌伪军的武装,收复一切敌占城镇交通要道,把沦陷区一万万六千万同胞赶快解救出来……一定要坚决扫除前进途中的一切障碍,逼迫敌伪军向我投降,彻底消灭拒绝投降的敌伪军,收缴敌伪军的武装,占领城镇和交通要道,摧毁敌伪组织和反动势力,维持革命秩序,建立人民政权!

——《〈解放日报〉社论》(1945年8月13日)

材料二 1945年8月10日,蒋介石电令各战区:对敌可能之抵抗的阻挠,应有应战准备;并应警告辖区以内敌军,不得向我已指定之军事长官以外任何人投降缴械;对封锁地伪军应策动反正,并迅即确保联络掌握,令其先期包围集中之敌,先期控制敌军撤离后之要点要线,以待国军到达。

——摘编自李新总编《中华民国史》

材料三 日本战败之际,杜鲁门认为,“蒋介石的权力只及于西南一隅……长江以北则连任何一种中央政府的影子也没有”。8月10日,美国政府下达指令:利用日本军队作守备队,阻止共产党前进,以待美国帮助国民党把军队运送到华南并把美国海军调到中国海港,15日,杜鲁门的《一号通令》要求日本天皇命令中国战区的日本海陆空将领(除满洲外)都向蒋介石投降。根据这一方针,美国大力帮助蒋介石运兵到华北、华东,美国军队在天津、青岛等地登陆,10月下旬起开始助蒋向东北运兵。

——摘编自方连庆等主编《战后国际关系史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国共产党、国民党政府在接受日本投降问题上的主张。(2)根据材料三并结合所学知识,概括美国在日本对华投降问题上采取的措施。

(3)根据材料并结合所学知识,评价中国共产党、国民党政府、美国在日本对华投降问题上的做法。

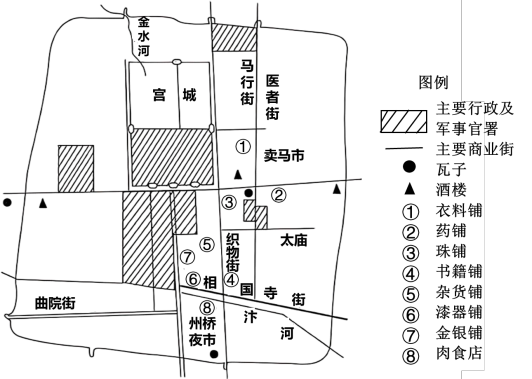

材料一

北宋都城平面示意图

材料二 针对北宋汴京对社会风俗的影响力,宋人王安石指出:“且圣人之化,自近及远,由内及外。是以京师者风俗之枢机也,四方之所面内而依仿也。加之士民富庶,财务毕会,难以俭率,易以奢变。至于发一端,作一事,衣冠车马之奇,器物服玩之具,旦更奇制,夕染诸夏。” ……另有时人论道:“今夫诸夏必取法于京师。所谓京师则何如?百奇之渊,众伪之府,异服奇器,朝新于宫庭,暮仿于市井,不几月而满天下。”

——摘编自惠鹏飞《汴京之中国历史影响研究史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括北宋出现的社会现象。

(2)若要了解宋代经济的发展全貌,还可以补充哪些材料,并说明理由。

材料一 战国时期,各诸侯国本土货币已深渐向其他区域流通,如以赵国为代表的布币使用区域、以楚国为代表的传统蚁鼻钱使用区域,均出现了齐国刀币的大量流通。当时,随着商品经济的发展、在秦国铸造了不同于中原各国货币形态的圜钱后,东方各国相继出现仿铸现象。魏国迁都大梁后,为了适应与楚国部分地区进行商品贸易的需要,也铸造了以楚国寽为单位的布币,随着商品经济的发展,这种现象愈演愈烈。

——摘编自王晓博《从货币角度看战国时期商品贸易的发展和繁荣》

材料二 明清时期,大量农村剩余劳动力涌向市镇,一大批工商业市镇以及商品经济发达的府域得到快速发展,其中江南地区尤多。刘家港镇是海上丝绸之路的起点,依托发达的航运,商品北达京师,西至巴蜀,甚至销往欧洲,消费市场十分广阔。明中后期的苏州,占总人口半数以上的手工业者或与之相关联的从业人员在当地生产出的大量商品都被销往外地,江南地区自古就有“重农不抑商,扶商不危农”的商贸传统。江南市镇从农村商业产业链的发端开始,种植经济作物,发展手工制造业,向内、向外拓展交易市场,形成了富有江南特色的商品经济模式。

——摘编自张轶伦《明清江南市镇在商品经济发展中的作用》等

材料三 在中国经济沿着市场经济轨道逐渐推进的过程中,商品流通体制改革从1985年开始全面铺开,并在1992年之后取得了重大成就。据统计,在零售商业经营比重中,国有商业下降了13.3个百分点,而私营和个体商业却上升了28.7个百分点,但在批发商业中,国有商业和集体商业从业人员仍占绝对优势,比如在全国36万个批发商业机构和755.3万从业人员中,国有商业分别占45.3%和65.9%,私营和个体商业仅占9.2%和1.2%。此外,1993年,农产品专卖中,仅涉及烟叶、定购的棉花和一小部分粮食,工业品出厂价格由国家定价的商品所占比重不到1/4,原材料、燃料、动力购进价格中国家调拨价比重也下降到了28%。

——摘编自吴硕《向市场经济推进中的中国商品流通体制改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析战国时期货币发展对商品经济的影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明清时期江南商品经济发展的新变化及其原因

(3)根据材料三并结合所学知识概括20世纪80代至90年代初中国经济发展演变的特点,并谈谈三则材料带给你怎样的启示。