甲午战争中,中国被日本打败,国人的华夏中心主义心态解体。甲午战争后,西方资产阶级思想文化包括近代民族主义思想也大量输入。19世纪末20世纪初,我国现代意义上的民族主义思潮形成,并呈现出多元化的趋势。当时,“排满”思潮即小民族主义高涨,“排满维新”“排满革命”相继成为民族主义的基本口号。但随着帝国主义侵略的加深,“合族”反帝的大民族主义成为主流。民族主义完成了由“辛亥型”到“全民性反抗强权”的“五四型”的转型。与此相联系,在近代各类民族主义中,政治民族主义最具代表性和影响力,它以国家政权、政治主权为认同符号,将建立民族国家视为中心内容。革命派、改良派都表达了这一思想。20世纪初政治民族主义的第一次高潮较多地与反清、解决内政问题联系在一起,而民国时期出现的政治民族主义第二波高潮、第三波高潮则主要是与反帝、与抗击外国殖民侵略相结合。

—摘编自俞祖华《近代中国民族主义的类型、格局及主导价值》

(1)据材料并结合所学知识,分析中国现代民族主义思潮形成于19世纪末20世纪初的主要背景。(2)据材料并结合所学知识,列举近代先进国人践行政治民族主义的重大事件,并分析中国现代民族主义的主要内涵。

材料一 昔武王克商,成王定之,选建明德,以蕃屏周。

——《左传》

材料二 课本剧表演是同学们喜闻乐见的一种学习载体。以下是某班关于“中国古代政治制度”历史课本剧表演的部分场景。

认真欣赏,回答问题。

(1)材料一 所述的政治制度是什么?结合所学知识这一制度的推行有何积极作用?

(2)材料二 场景一图一中的历史人物是谁?他所开创的中央和地方行政制度分别是什么?

(3)材料二 根据课本剧,结合所学知识,说明中国古代君主专制制度的演变趋势。

材料一 西汉是我国古代教育史上十分重要的时期……在文化教育上实行“罢黜百家,独尊儒术”的政策,还兴办了从中央到地方的各级官学。……(太学)其教授选择德高博学的经师大儒担任,称博士;……太学的教学内容都是儒家的经典,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》五经之外,《论语》、(孝经》人人必修……地方官学按行政区划设立,在郡国称为学,县称为校……”

汉武帝采纳公孙弘的建议,在太学实行“设科射策,劝以官禄”的政策,下至郡太守卒吏,皆用通一艺(一经)以上者,形成了“公卿大夫士吏,彬彬多文学之士”的局面。

——摘编自《西汉儒家教育与官学模式的确立》《汉代太学考略》等

材料二 (东汉以后)是以地方之大族盛门乃为学术文化之所寄托。中原经五胡之乱,而学术文化尚能保持不坠者,固由地方大族之力……故论学术,祗有家学之可言,而学术文化与大族盛门常不可分离矣。

——摘编自陈寅恪《崔浩与寇谦之》

(1)依据材料一,指出汉代教育的特点,并结合所学知识分析其兴盛的影响。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,总结西汉至魏晋时期学术文化中心变迁的趋势,并分析其原因。

材料一时上(明成祖朱棣)念机务(机要事务)殷重,欲广聪明,措(治理)天下于理也,乃 开内阁于东南门,简诸臣为耳目。复每日百官奏事退,内阁臣造膝前(到皇帝面前)密勿谟画(认真 谋划),率漏下数十刻(工作到很晚)。诸六部大政,咸共平章(共同商讨处理)。

——(明)涂山辑《明政统宗》

材料二 雍正年间,用兵西北两路,以内阁在大和门外,值者多,虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名“军机处”,地近宫廷,便于宣召,为军机大臣者,皆亲臣重臣。于是承旨出政,皆在于此矣。

——(清)赵翼《檐曝杂记•军机处》

请回答:

(1)根据材料一概括明成祖设置内阁的原因?结合所学知识,你认为内阁是一个什么性质的机构?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出军机处有哪些职能?综合上述材料并结合所学知识,概括指出中国专制主义中央集权制度演变的趋势。

材料一 两宋之际,北方战乱的影响与南方地区社会经济的发展,促成了我国历史上继西晋、唐中期以后第三次大规模人口南迁。在中国历代的人口分布上,北宋末年首次出现南北均衡。此后,南方的人口优势逐步确立,南方经济明显领先,经济重心不可逆转地远离了北方,南盛北衰的局面完全确立。元明清时期,这种趋势继续发展。

——章开沅《中国经济史》

材料二 宋代人口流动促进了城市商业的发展,市民阶层不断发展壮大。宋代有着强烈的保富意识,重视富裕起来的商人阶层。宋儒提出“四民皆本”的思想。宋代政府改变唐代限制贸易的做法,鼓励商业发展,打破唐代“工商之家不得预于士”的禁令,使商人获得了从政的权利。政府还制定法律,对勒索商人的官吏进行惩罚。“诸商舶兴贩已经抽解与免两州商税外,其余合收税,场务不即检税若收纳力胜钱过数,各杖一百,留滞三日加——等,罪止徒二年,因而乞取财物,赃轻者徒一年。”宋代对商业和商人的态度造就了中国古代商人的黄金时期。

——摘编自李华遷等《宋代社会治理研究》

(1)据材料一及所学知识,分析中国古代经济重心南移的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋代社会治理上的新变化;并分析古代人口南迁产生的历史影响。

材料一 魏晋南北朝时期,中央政府初立九品,按人才优劣定品第,这在很大程度上纠正了汉末察举制被名门士族所操纵的弊端。但九品中正制中各地中正的人选皆由在朝为官的世家大族兼任,人才的任用升降。实质上仍然完全掌控于门阀士族的手中。在这种情况下,中央要巩固和加强集权显然是不可能的,与此同时,庶族地主的力量却在门阀士族逐渐衰弱的趋势下不断壮大,他们对于选官制度产生了新的政治诉求,科举制度应运而生。科举制度的推广,使各个阶层的有志之士都有机会通过科举考试来获取官职地位,从而间接地推动了地主阶层的发展,壮大了地主阶级的力量。随着唐代门第制度的废除,大量寒门子弟凭借科举考试踏上仕途,这标志着中国已经开始进入了科举时代。

——摘编自李烁《浅析唐朝科举制度与朋党政治》

材料二 宋太祖陈桥兵变夺取政权,为了重建国家制度和秩序,针对科举制度之种种弊病,不断予以矫正。建隆三年下诏规定:"及第举人不得辄拜知举官子孙、弟侄",且"不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生",以切断座主、门生的利益纠结,殿试制度确立之后,恩归君主。建隆四年,再次下诏,废除"公荐”制度,权贵豪门借助“公荐”,最容易上下其手,操纵科举。同时创设了全新的“给食”和“特奏名”,所谓"给食",即为赴京考生提供食宿费用,以收取新归附之地士心;"特奏名"即照顾录取年龄较大且屡次落榜的考生。到太宗时期,取士人数明显增加,改革举措也更为大刀阔斧一些。首先,放松了对门第的限制,工商之子,亦能入仕;其次,加重了科举题目的政治化、道德化倾向;另外,推出“锁院”和“糊名”制度,士人在科举中的黜落与否,一切以程文为去留。

——摘编自诸葛忆兵《论北宋初期科举制度之变革》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析隋唐科举制产生的原因并说明其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋初期科举制的革新之处。

以下是历代状元分布图

地区 | 唐 | 五代 | 北宋 | 南宋 |

北方 | 40 | 6 | 28 | 0 |

南方 | 18 | 10 | 24 | 37 |

共计 | 58 | 16 | 52 | 37 |

——《中国科学史话》

根据材料概括唐代至南宋庄园籍贯分布的趋势并结合所学知识分析原因。针对这一现象,朝廷被迫采取了什么措施?

材料一 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

材料二 隋朝时期,西域高昌(今新疆吐鲁番)国王仿效华夏兴办学校,“有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授。”唐蕃和亲后,松赞干布“仍遣酋豪子弟,请入国学以习诗、书,又请中国识文之人典其表疏。”南诏则选群蛮子弟聚之成都,学习汉族礼仪文化,并达到了很高的造诣,“公文翰之美,冠于一时”。

——摘编自《北史·高昌传》《旧唐书·吐蕃传》等

(1)用隋唐的史实说明材料一中统治阶级是如何加强与周边各族交融的?(2)结合材料二和所学知识,分析隋唐时期少数民族政权重视学习汉文化的原因。

材料一 从晚明时期到清朝中期,约有500名耶稣会士来华,中国人从他们那里学到了大炮铸造法、历法、绘图、算术、天文、几何等西方文明,这为中国提供了使其自身现代化的机会。但这一缕微弱之光只在一小部分较进步的中国士大夫中隐约闪亮,中国的士大夫总体上对自己的文化遗产自负非凡,以至不承认需要吸收外来学识。与此同时,传教士也将汉学传回了欧洲,利玛窦翻译的《孔子四书》于1687年在巴黎出版,1682年耶稣会士向教皇呈现了400多部中国典籍译本。欧洲第一次领略了中国文化的博大精深,一些大思想家如歌德、伏尔泰、亚当·斯密等成为中华文明的崇拜者。欧洲上空弥漫着进步的气息。

材料二 西方思想的涌入,始于鸦片战争前对《圣经》和宗教小册子的翻译。1861—1895年间,译著范围扩展到外交、军事、自然科学和技术方面,其中应用科学占40%,自然科学占30%。这段时期,从英美国家翻译来的著作占全部的85%。1895年后,对西方作品的翻译不仅局限于军事和技术方面,还包括政治体制、经济体制、社会结构、科学和哲学思想等方面。1902—1904年的全部译著中,社会科学占25.5%,历史和地理占24%,自然科学占21%,应用科学占10.5%,哲学和文学占11.3%,其中译著来自日本的占62.2%。

——以上材料均摘编自徐中约《中国近代史》

请回答

(1)根据材料一,指出在中外文化交流碰撞中,中国和西方的态度分别是什么?

(2)根据材料二,概括近代中国译著外国作品的变化趋势,并结合时代背景分析原因。

材料一 《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》

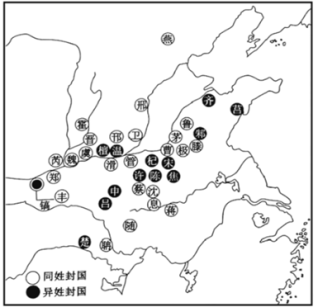

材料二 《西周时期分封示意图》

材料三 中国文明的起源具有极为深厚的历史渊源,它经历了数千年乃至数万年的文化积淀。数十万年前,先民们就没有固定在一个地点上。尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。无论那一地区,那一部落最先跨进文明,它都离不开这一文化共同体。从这种意义上讲,是中国古代文明的共同体孕育了中国文明的起源,是各区域文化中的文明因素发展成了中华民族的文明。

——耿铁华《中国文明起源的考古学研究》

材料四 纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。距今5500年左右开始,各地区之间交流日益密切,内容包括生产技术、礼仪制度和宗教观念,出现过以彩陶扩张和玉礼器传播为标志的大范围文化整合过程;距今4500年以来,中原地区开始呈现出汇聚周围地区先进文化因素并率先发展的趋势;距今3800年前后,形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

——王巍《中华文明具有三大特征》

(1)从《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》中可以归纳出哪些历史信息?

(2)从《西周时期分封示意图》中出反映了西周分封制的哪些特点?