材料 工业数据下的新中国

经济类型 | 总产值变化情况(单位:万元) | 总产值公私比重变化情况(%) | ||||||

1949年 | 1950年 | 1951年 | 1952年 | 1949年 | 1950年 | 1951年 | 1952年 | |

国营经济 | 368293 | 625025 | 908029 | 1425838 | 34.2 | 44.5 | 44.9 | 52.8 |

合作社 | 4997 | 11196 | 20780 | 86299 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 3.2 |

公私合营 | 21952 | 41414 | 80605 | 136661 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 5.0 |

私营经济 | 682816 | 727826 | 1011836 | 1052611 | 63.3 | 51.8 | 50.1 | 39.0 |

合计 | 1078058 | 1405461 | 2021250 | 2701409 | 100 | 100 | 100 | 100 |

——《1949-1952中华人民共和国经济档案资料选编·工商体制卷》

提取材料信息,以“工业数据变化与人民政府治国能力”为题写一则历史短文。(要求:信息提取准确,史论结合,观点正确,逻辑清晰,表述成文。)新中国·新历书

材料

历书作为构建时间秩序与社会运行秩序的重要参照,具有广泛的社会影响。新中国成立初期,有些历书还完全保留了清代时宪书的神煞宜忌,有些历书时间标注格式极为混乱,如1949年上海福禄寿书局发行的历书,封面上标注“中华人民共和国公历一九五零年通书”,内页却标注“中华民国三十九年庚寅农历通书”。同时,很多书店书坊为迎合时势变化,在旧历书中增加时政信息,但这些内容极不严谨。

1951年5月,出版总署对历书编印做出了四项规定。一是由人民出版社负责编辑一种专供干部用的政治手册性质的新历书,供各地翻印。二是新农历的编印,人民出版社负责组织其中的政治部分材料,供各地采用;各地根据具体情况自行编辑新历书中的生产知识及卫生常识部分。三是旧历书的出版,不涉及政治内容而只讲历象的历书(包括日历、台历等),只要没有科学上的错误,可以自由出版;鼓励编印新农历;旧历书出版者,如要在历书中自行增加政治内容(如格言、节日解释等)时,选材须严肃认真。四是历书的出版发行。一切公营及公私合营的发行机构,均不得代售含有封建迷信毒素的旧历书,出版行政机关并应说服私营发行机构及摊贩不代售此种旧历书。对于新历书,各公营、公私合营及私营的发行机构(包括摊贩、文具店在内),必须大力推销。

——摘编自朱文哲、宋璐瑜《新中国成立初期历书的出版发行》

据材料并结合所学,以“新中国·新历书”为题,写一篇历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)材料

| 时期 | 赐宴对象 | 赐宴地点 |

| 唐太宗时期(大多数赐宴皇帝均参加) | 群臣、五品以上官员、三品以上官员、突利可汗、武功父老、近臣、东宫官署、岐州父老、蛮夷酋长、长安父老、洛阳父老、吐谷浑王、诸蕃使、并州父老、长孙无忌等数十人、洛州父老、契丹首领、军士、太原父老、铁勒回跎、四夷君长等。 | 显德前殿、中华殿、林光殿、芳华殿、临华殿、武德殿、百福殿、丹霄殿、两仪殿、乾元殿、贞观殿、观德殿、相思殿、弘教殿、仪鸾殿、飞霜殿、芳兰殿、天成殿、嘉寿殿、紫微殿等。 |

| 唐德宗时期(大多数赐宴皇帝不亲自参加) | 昭义节度使李抱真、山南西道节度使严震与神策金吾六军使、六军及神策神威诸将、宰臣与北军诸将、左神策军、武臣及勋戚子弟、百僚、中书门下及两省供奉官、宰臣及两省供奉官(唐代皇帝左右之近臣,包含部分宦官)、翰林学士、宰相及常参官等。 | 麟德殿、玄英门、曲江亭(国家风景胜地)、马嶙池亭。 |

——摘编自黄正建《走进日常:唐代的衣食住行

提取材料信息,分析说明唐朝皇帝赐宴变化所反映的时代变迁。材料一

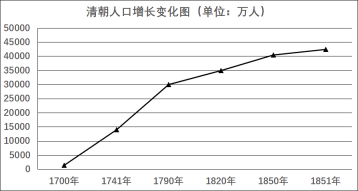

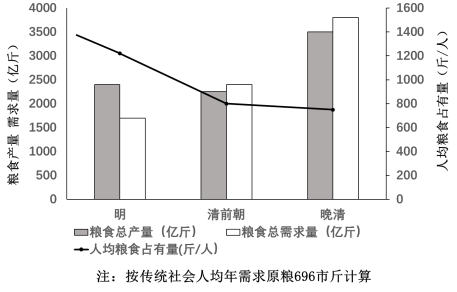

材料二 明至清粮食生产和需求演变示意图

材料三 明清时期城镇数量和人口比例变化表(单位:万人)

城镇类型 | 明代前期 | 明代后期 | 清代中期 | |||

数量 | 人口 | 数量 | 人口 | 数量 | 人口 | |

城市 | 37 | 87.9 | 38 | 180 | 41 | 294.5 |

集镇 | 204 | 43.8 | 330 | 122 | 547 | 283.8 |

合计 | 241 | 131.7 | 368 | 301 | 589 | 578.3 |

城镇人口比重 | 10.1% | 15.1% | 23.1% | |||

1952:中国高校之变

1951年11月中央教育部召开全国工业学院院长会议,揭开了1952年新中国高等院校院系调整的序幕。

变化一:辅仁、金陵、圣约翰、震旦、之江、东吴、齐鲁等全国所有私立大学和原教会大学改为公立,裁撤部分大学的校名,其系科被并入当地其他院校。例如,辅仁大学并入北京师范大学;金陵大学文理学院各系并入南京大学;被誉为“东方哈佛”的圣约翰大学约大校园,被划归新成立的华东政法学院。

变化二:北京大学、复旦大学等少数综合性大学得以保留,其他综合性大学都按行业归口建立单科性或多科性的理工科大学。例如,在北“八大学院”;在全国,调整产生了许多专业工学院,最著名的四大工学院是华中工学院、南京工学院、华南工学院、大连工学院:1952年12月,全国约70%的高校得到了调整,调整后全国工科学生占在校学生总数的35.4%,占各学科之首。

变化三:调整中,独立建制的农林、师范、医药等院校的数量大幅增加。人文社会科学类专业所占的比重急剧下降,社会学、政治学等学科被停止和取消。“重理轻文”模式悄然形成。这种高校调整的结构原则和模式在全国各高校逐步推广并确立下来。

变化四:国家确定俄文为“第一外语”,清华大学首创的专业俄文阅读速成法被广泛推广,在全国高校掀起了学习俄文的热潮。苏联教育家凯洛夫主编的《教育学》被我国教育工作者广泛学习,全国高校学习苏联,开始制定统一的教学计划,学生必须按照专业教学大纲的要求完成学业。

——据百度百科《中国高等院校1952年院系调整》整编

对1952年“中国高校之变”作出历史解释。

材料一 唐和宋在文化的性质上有显著的差异,唐代是中世的结束,而宋代则是近世的开始,其间包含了唐末至五代一段过渡期。中国中世和近世的大转变出现在唐宋之际:第一,政治上的变化。唐宋政治上的变化主要是贵族政治的式微和君主独裁的出现。第二,经济上的变化。由于唐宋处在实物经济结束和货币经济开始交替之际,其间货币的形式和名称自然发生变化。第三,学术和文学的变化。宋词等文学形式,不再以包含典故的古语为主而变为以俗语自由地表现。文学曾经属于贵族,从此变成为庶民之物。

——摘编自[日]内藤湖南《概括的唐宋时代观》

材料二 唐宋时期,并非所有一切领域都发生了所谓“变”……实际上,唐宋之际有三个根本性的领域是延续和深化的:第一,从社会经济史领域着眼,在宗法一体化社会结构下,以租佃制为主的农业社会是延续和发展的,农民日出而作、日落而息的耕作方式、吃喝穿住等家庭日常生活,变化无多。第二,在政治体制方面,皇权至上的专制主义中央集权及其等级授职制总体上是走向深化的;政治系统内虽因科举大盛而产生了社会流动,但就官僚队伍的整体构成而言,由荫补入官者(官僚世袭)依然占据了整个官僚队伍的大多数,唐宋两朝并无质的区别。第三,在思想文化社会领域,独尊儒术的状况也不曾在根本上发生改变。

——刁培俊《“唐宋社会变革”假说的反思与区域视野下的“历史中国”》

根据材料并结合所学,任选一观点予以阐释。

包产到户的三次争论

1978年,安徽小岗村“包产到户”引发了激烈争论,作为党和政府“喉舌”的《人民日报》对此争论进行报道。

一、包产到户是“前进”还是“倒退”

1979年3月,《人民日报》介绍了安徽一些社队实行“定产到组、责任到人”的做法及显著成效。有些干部指责“搞分田到组,包产到组,是一种生产上的倒退,是脱离群众,不得人心的”。此后,关于包产到户是“前进”还是“倒退”的争论范围不断扩大。1980年,国家农委制定了一个相对中立的方案,既兼顾了集体经济又允许偏远地区实行包产到户。

二、经济发达地区能不能搞包产到户

随着包产到户的推广,经济发展相对好的地方群众要求实行包产到户的呼声高涨。由此产生新一轮的争论——“经济发达地区或是一般地区可以实行包产到户吗?”一些农业发达地区干部群众认为搞包产到户会影响机械化发展,搞到最后人心会散,农业发展方向容易走偏。支持者则认为生产责任制的建立,调动了群众的生产积极性,即使是独木桥也要走下去。1980年,中共中央指出“在一般地区,集体经济比较稳定,生产有所发展,现行的生产责任制群众满意或经过改进可以使群众满意的,就不要搞包产到户”,但已经实行包产到户的,如果群众不要求改变,就继续实行。

三、包产到户是姓“资”还是姓“社”

1980年初,在国家农委会议上,安徽代表提出“包产到户不同于分田单干”,“这是社会主义积极性的表现”。反对者则认为“包产到户就是分田单干,就是资本主义。在对包产到户姓“资”还是姓“社”问题存在分歧和争论的时刻,邓小平指出安徽肥西、凤阳开展的包产到户“效果很好,变化很快”。1982年1月,中共中央明确指出,包括包产到户在内的各种责任制“都是社会主义集体经济的生产责任制”。包产到户正式获得社会主义“户口”。

——摘编自孔瑞雪《对改革初期关于包产到户争论的分析》

根据材料并结合所学知识,围绕“包产到户的三次争论”撰写一则历史短文。 (要求:表述成文,史论结合,逻辑严密,条理清晰。)

材料

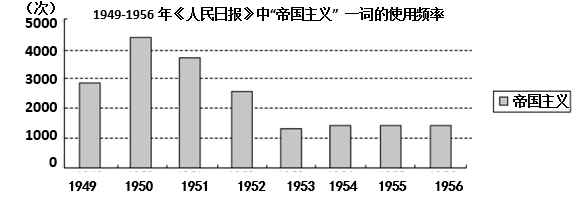

概括上表总结的《人民日报》中“帝国主义”一词使用频率变化情况,并结合所学知识予以合理解释。(要求:可以整体解释,也可以分时段解释。史实正确,论述合理。)

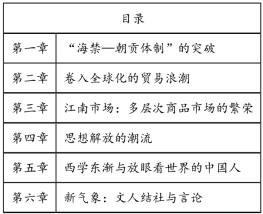

某现代著名学者在他的一部论著中从六个方面论证了晚明(1573—1644 年)出现的大变局。该论著的目录大致如下,事实上晚明时期国家的许多方面的确也发生了很大变化。

根据材料并结合所学知识,请以“晚明大变局”为主题自拟一个题目进行论述。(要求标题具体明确,逻辑清晰,史论结合)

唐宋之际,出现了婚姻不问阀阅、取士不问家世、家族谱牒寝废、社会风气不同于前代等现象,有学者就此提出了“唐宋变革说”。这学术命题迄今仍具有鲜活的生命力。

最早明确提出“唐宋变革说”的是日本学者内藤湖南。他在1910年发表的《概括的唐宋时代观》一文中指出,唐和宋在文化的性质上有显著差异,政治、经济、文化方面均发生了翻天覆地的变革。

但是刁培俊在《“唐宋社会变革”假说的反思与区域视野下的“历史中国”》一文中指出,“唐宋变革说”并非一个完美无缺的研究范式。虽然有变化,但并非所有事物均在“唐宋之际”发生了断裂式“变革”。实际上,唐宋之际有三个根本性的领域是延续和深化的:第一,从社会经济史领域着眼,在宗法一体化社会结构下,以租佃制为主的农业社会是延续和发展的,农民日出而作、日落而息的耕作方式、吃喝穿住等家庭日常生活,变化无多。第二,在政治体制方面,皇权至上的专制主义中央集权及其等级授职制总体上是走向深化的;政治系统内虽因科举大盛而产生了社会流动,但就官僚队伍的整体构成而言,由荫补人官者(官僚世袭)依然占据了整个官僚队伍的大多数,唐宋两朝并无本质的区别。第三,在思想文化社会领域,独尊儒术的状况也不曾在根本上发生改变。传统的儒家纲常理念,或在南北朝、唐、五代时期受少数民族影响较多,礼崩乐坏。入宋后,经过儒士们的努力,传统的儒家纲常理念基本返回到中唐以前的传统之中,并在原有基础上进一步深化,经两宋不断增多的读书识字群体的传布而更加深入民心。

提炼材料中的一个观点,并结合所学知识进行论述。(要求:观点提炼要明确,论述要史论结合,表述成文)