材料一清朝前期,仅江南一省的赋税就占了全国的三成,科举考试录取更有“天下英才,半数尽出江南”之说。清政府专门设立了两江总督并增派淮阳总督、安徽巡抚等官员进行协同管理。顺治帝后期,江南省被拆分为江苏、安徽两省,如下图(图1、图2)。

材料二清初为便于统治明代故土,仍沿用明制承宣布政使司,仅改北直隶为直隶,南直隶为江南承宣布致使司,即废除了南京为留都的地位。康熙年间,改布政使司为省,因认为全国区划为十五省,其制过大,先后分湖广省为湖南、湖北两省,分江南省为江苏、安徽两省,分陕西省为陕西、甘肃两省,汉地被拆为十八省。在边疆,清朝施行与内地不同的行政区划制度,由中央设辖区,委派重臣,如在东北地区设奉天(盛京)、吉林,黑龙江及在外蒙古设乌里雅苏台、在新疆设伊犁5个将军辖区,但伊犁将军一直待在中原,在西藏、西宁设办事大臣辖区,蒙古则采取其民族的盟旗制,连同内地18省,全国共为26个政区,为中国现代省的政区划分奠定了基础。清代省以下的各级行政区划单位基本上是沿用明制,省下辖府和直隶州,府下领散州和县。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评析清政府对江南省的拆分。

(2)根据材料二,概括清代行政区划设置的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,分析清代行政区划的历史作用。

材料一 辜榷(今译独占)专利之事,为斯密氏(英国学者亚当·斯密)所深恶,诚哉其足恶也。然而有时以通国公利而论,专之愈于不专。此如创机著书诸事,各国例许专利,非不知专利之致不平也,然不专利则无以奖劝激励。人莫之为,而国家所失滋多,故宁许之。

——1901年严复

材料二 美国允许中国人将其创制之物在美国领取专利牌照云云,此时中国人岂有能创制新机在美国设厂者?不过籍此饵我允保护美人专利耳,真愚我也。所谓保护者,即禁我仿效之谓也。现中国各省局厂仿用外洋新机,仿造专利机件不少,且正欲各处推广制造以挽权利。此款一经允许,各国无不援照此约。一经批准之后,各国洋人纷纷赴南北洋挂号,我不能拒,则不独中国将来不能仿效新机新法,永远不能振兴制造,即现有之各省制造各局枪弹炮药各厂仿效外洋新法新机者,必须立即停工,中国受害实非浅鲜。……若准保护美国专利牌照,是自塞其智慧。

——1903年张之洞针对中美商约谈判给中国谈判代表的电文

(1)根据材料一、二,指出严复与张之洞关于专利保护的不同主张。(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析严复与张之洞有关专利保护的主张。

材料 大革命失败后,理论界对中国现阶段究竟是资本主义社会、封建社会,还是半殖民地半封建社会的问题展开了争论。既然要争论这样一个涉及中国国情的问题,就不能不回过头去了解几千年来的中国历史,于是问题又从现实转向历史,引起了大规模的中国社会史论战。

出于对现实和未来的关切,各党派、社会各界人士纷纷加入讨论。以陶希圣为代表的古典封建派否认当时的中国处于封建社会,主张封建社会早在两千多年前的秦朝已经解体。以郭沫若为代表的另一派不同意陶希圣等人维持“封建”古义,而对“封建社会”别作诠解,确认战国至明清两千余年为封建社会。鸦片战争后因西方资本主义的侵入,封建经济、封建政治逐渐解体,进入半殖民地、半封建社会,故现代中国革命的任务是反帝、反封建。

中国社会史论战中一个突出的现象是,虽然参与论战的各方人士政治立场各不相同甚至截然相反,但大都以马克思主义唯物史观作为理论依据。1933年,随着中国社会史论战的主战场《读书杂志》的停刊,论战逐渐降温。

虽然中国社会史论战在20世纪30年代中期就停止了,但由于论战并没有取得统一意见,论战讨论的问题又触及中国历史的根本,若想从宏观上把握中国历史的特质及其发展脉络,就不能回避这些问题。新中国成立后,马克思社会形态理论受到高度重视,中国社会史论战讨论的问题再度成为热点,并延伸转化为中国历史学界的“五朵金花”。可见这场各界人士广泛参与、备受社会瞩目的社会史大论战产生了不可估量的影响。

——摘自杨振红《社会史论战与中国新史学的成长》等

根据材料并结合所学知识,对中国社会史论战进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

史料与历史解释。

材料一 元明以前中国的主要衣用植物是丝、麻、葛类,明代《大学衍义朴》记载:“汉唐之世,远夷虽以木棉入贡,中国未有其种……宋元之间,始传其种入中国。”北宋时期,福建、广东一带棉花种植已十分发达,北宋《文昌杂录》称“闵岭以南多种木棉,土人竞植之”。南宋传到江浙一带,元代的江西、江浙等行省都有种植。到了明代棉花已经在北方黄河流域大量种植,徐光启《农政全书》称,棉花“宋末始入江南,今则遍及江北与中州(今河南一带)矣”。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》

材料二 元朝对西南少数民族首领施行“参用其土人”的制度,且“世官、世土、世民”。明朝沿袭并大为拓展,《明史·土司传》记载“分别司郡、州、县,额以赋役,听我驱调”。明政府制定了授职、承袭、升迁、奖惩等法规,完善朝贡、纳赋之制,颁行征调土兵办法。土司制度是建立在奴隶制或农奴制经济基础之上的。明中期以后,封建经济逐渐发展起来。明末一些土司纷争仇杀、抗命朝廷,给人民带来巨大灾难。康熙、雍正两朝进行大规模改土归流,随之展开清查户口,核实赋税等工作。土司势力大大削弱。

——摘编自龚荫编著《中国土司制度简史》

(1)依据材料一、在下图中用“→”描绘出棉花在中国传播的路径,结合所学,分析棉花引种对中国古代社会经济的影响。

(2)阅读材料二并结合所学,评析土司制度的兴衰。

材料一 宋代在地方行政制度上,规定地方长官由文官出任。地方行政架构为路—州—县三级制,其中,路一级不设最高长官,而是分设转运使(负责财政,将地方赋税转运中央),提刑使(负责司法),安抚使(负责军事)等。地方财赋除少数外,大部分要转运中央。地方厢军中强壮者升入禁军,弱小者留厢军。

——摘编自曾凡亮《中国古代地方行政制度沿革》

材料二 忽必烈建元朝后,为了适应攻取南宋,中书省宰相被派往各地处理临时军政事务的形式频繁出现,并逐渐发展为固定的地方最高官府—行中书省。元代行省掌军国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里……凡钱粮、兵甲、粮种、漕运、军国重事,无不领之,并在财政的上供和留用上实施三七分成的政策,但事无巨细,皆需咨文申禀中书省。元代行省实行的是种族交参和群官圆署制,即官员由是蒙古、色目、汉人交参任用,在决策上需集体参与,并以押署的形式定议。行省下的地方官员需要定期接受朝廷的考核,受命于朝而后仕。行省的疆域划分上打破传统,重新整合,如:将四川汉中划入陕西行省管辖范围内,湖广行省管辖岭南、广西等区域。

——摘编自乌云高娃《元代行省制度之现代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,评析宋代地方行政制度。(2)根据材料二并结合所学知识,概括元代行省制的其特点。综上所述材料谈谈你对地方管理制度的认识。

材料 旅美学者魏特夫说中国是东方专制主义,属于治水文明,因此中国发展是循环缓慢的。其后伊懋提出了“高水平平衡陷阱论”,认为中国宋代社会经济已经达到高度发达水平,宋以后就停滞不前了;明清时期只有量变没有质变,陷入了高水平的陷阱,一方面高度的农业集约化要求增加资本,另一方面人口过度增长阻碍了资本积累,因此中国只能高水平停滞。西方学者又相继提出了中国明清时期“有增长无发展论”,从而把“停滞论”提升到更高的理论形态。特别是美国学者黄宗智,提出明清社会经济“过密化与内卷化理论”,认为明清社会商品经济虽有发展,但无质变,如果没有西方入侵中国根本无力产生近代性变化。中国明史学会会长张显清先生指,中国历史“停滞论”的表述多种多样,但共同点都是认为中国古代社会稳定不变没有发展,自身不可能产生近代性因素。

——摘编自余同元《明清社会近代转型述论》

根据材料并结合所学知识,对材料的整体或部分的观点进行评析。(要求:提出自己看法,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

材料一 北宋元丰三年(1080年)东、中西部地区主、客户(宋代以土地的有无作为评判标准,分为主户与客户)情况

| 地区 | 主户(口) | 客户(口) | 主户与客户之比 | |

东部 | 江南东路 | 902261 | 171499 | 83.7% |

| 河北路 | 765130 | 219065 | 77.7% | |

| 两浙路 | 1446406 | 383690 | 78.9% | |

中西部 | 夔州路 | 215595 | 252472 | 46.1% |

| 荆湖南路 | 456431 | 354626 | 56.3% | |

| 利州路 | 179835 | 122156 | 59.5% |

——据《文献通考》整理

材料二 观点一:王安石:“今富者兼并百姓,乃至过于王公”;蔡襄:“民有智能者,乘时趋利,为农则兼并,为商则高下,取天时人力之大者,遂以富强,奢靡冒法,出于王公之上,此古所谓乱俗之民,可诛者也。”

观点二:“今者州县有十等五等之别,一有均敷,曰上户;一有追呼,曰上户;一有差徭,曰上户。为上户者不胜其劳”“士大夫类曰抑强扶弱,而不知安富恤贫亦所以为政也。田里贫则国家贫,田里富则国家富,田里之财即国家之财也。”

——摘编自李华瑞《宋代“兼并之家”考析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出北宋时期东、中西部地区主、客户占比不同反映的实质,并分析造成这一现象的因素。(2)结合所学知识,对材料二中宋代人地关系的观点进行评析。

材料一 万历三十年(1602年),利玛窦与李之藻合作在中国刊印的《坤舆万国全图》,共六幅拼接而成。 由椭圆形主图、四角圆形小图与中文附注文字组成。 主图为世界全图,显示五大洲相对位置,中国居图中心。序言中有“又以地势分舆地为五大洲,曰欧罗巴,曰利未亚(阿非利加),曰亚细亚,曰南北亚墨利加(亚美利加),曰墨瓦蜡泥加(麦哲伦之洲)”等信息。 但由于当时地理学知识有限,图中误将大洋洲和南极洲两片大陆绘为一体。一些士大夫将此图斥为“邪说惑众”,并且攻击说:“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”

材料二 考据学在清代发展成一门专门的学问,提倡汉儒的训诂考订,又称汉学、朴学。又因其主要兴盛于乾嘉时期,又称乾嘉学派。其主要内容是从文字音韵、名物训诂、校勘辑佚等方面入手,从事经书古义的考证,并由此推广到其他书籍。

清代考据学起源可追溯到明末清初的黄宗羲、顾炎武,他们治学严谨,提倡汉学,但不泥古,强调通经致用。在清朝统治者入关之后,始终对汉族抱有严重的戒心,但与元代不同的是:一再标榜所谓的“满汉一体”,编修《明史》《古今图书集成》《四库全书》等造成一种重视文化的假象。在这样的背景下,考据之学遂盛。 而乾嘉考据学派热衷于为考据而考据。段玉裁所写《说文解字注》,在文字学方面取得了巨大成就,被称为“千七百年来无此作”。 王念孙所写《广雅疏证》和《读书杂志》,则是乾嘉时期有关训诂、校勘的代表作。

——摘编自宁欣主编《中国古代史》下册388页

(1)结合材料一及所学知识,评析中国当时一些士大夫对《坤舆万国全图》的评价。(2)依据材料二并结合所学知识,概括清代考据学兴起发展的背景及其对文化传承的影响。

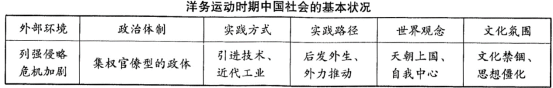

材料一

材料二 鸦片战争打破了中国农业社会的稳定性,中国被迫加入世界现代化的进程。近代以来,从洋务运动到戊戌变法,再到辛亥革命,无数仁人志士不断求索,试图找到中国现代化的方案。特别是辛亥革命之后,现代化方案都是外源式的,这些不顾本国国情盲目照搬照抄他国的做法,最终都以失败告终。中国共产党成立后,领导全国人民推翻“三座大山”建立新中国,而新中国的成立则为中国现代化建设打开了前进通道,中国开启了主动现代化的征程。在社会主义现代化建设的不断奋斗中,逐步找到了符合中国国情的内生性方案。限于历史背景和发展阶段,在一段时间内,我们党认为现代化就是工业化,这种认识比较单一。随着我国经济社会发展水平的不断提高,我们党对现代化的认识也越来越全面。当前,我国开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程,到2035年基本实现社会主义现代化远景目标,致力于实现全面高质量发展的现代化。

—摘编自王晓青《中国共产党探索中国式现代化道路的百年历程及经验启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析洋务运动结局的历史必然性。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析“中国式现代化”道路。

| A.租调制 | B.两税法 | C.租庸调制 | D.编户齐民 |