材料 1919年12月,实业家穆藕初创办的上海厚生纱厂准备添雇工人千余名,其中50名女工计划在湖南招募。1920年1月,纱厂在湖南《大公报》等处刊登招工简章。与长沙同工种工人相比,该厂提供的待遇更为优厚。截止日未到,便有一百余人报名,最后64人成行。

招工简章引起湖南知识分子高度关注。他们在报上质问,为什么从上海跑到长沙来招募女工?女工每日须工作12小时,最后能剩下多少自由支配的时间?日夜轮班怎么可能不损害身体健康?以上海的物价,每月8元工资怎么够用?他们还认为,女工入厂要家长署名加铺保,三年契约,统统等于漠视自由人权。

对上述质疑,穆藕初刊文表示,厚生纱厂给湖南女工的工资中规中矩,对其工作环境已尽最大努力加以改善。他批评湖南知识分子不知道中西发展水平的巨大差距,不了解当下中国工人的教育程度、工作能力、职业道德尚弱于西方,不明白中国大多数社会阶层的生活水平还不及工人等。他讥讽这些知识分子以“泰西之糟粕”来拯救中国等于“自杀主义”。

穆藕初的回应引发了沪湘知识分子新一轮批评。他们借助“劳动主义”“劳工神圣”与社会主义学说,批评资本家群体是“掠夺者”“剥削者”,并警告他们,如果固守“资本掠夺”,“那小的就是同盟罢工和息业,厉害一点就是俄国的榜样来了”。

在这场激烈的论争中,湖南女工近乎置身事外。妇女界代表张默君参观厚生纱厂后,称女工们“起居饮食,虽不如居家之适然,视彼江北苦工破屋不蔽风雨、薄粥不充饥肠者,固胜一筹矣”。

——改编自李国芳《一九二○年初上海厚生纱厂招募湖南女工争议》

根据材料,结合所学知识,对上海厚生纱厂招募湖南女工一事引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料一 明代苏杭地区的居民职业结构表

职业 | 自耕农和地主 | 佃农 | 工场工人 | 工场主和商人 |

占人口比例 | 24% | 36% | 30% | 10% |

材料二 清中期以前苏州地区重要经济指标统计表(部分)

糙米价格(每石) | 棉布价格(每匹) | 踹匠工资(每匹) | |

1665年 | 约400文 | 约30文 | l1文 |

1724年 | 约1000文 | 约30~35文 | 约11文 |

18世纪末 | 约1500文 | 约100~200文 | 约14文 |

(注;踹匠是踹布手工业工人,强壮者每天可踹布5匹:苏州当时有踹匠约2万人)

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳明代苏杭地区经济发展的特点,并指出其中新现象及产生的根本原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对统计表中经济指标的变化趋势加以评析。

材料 1918年3月,钱玄同化名王敬轩在《新青年》上发表《文学革命之反响》,故意攻击新文化运动。刘半农用读者来信一问一答的形式撰写《复王敬轩书》,驳斥了王敬轩所提出的所有观点。赵世炎、邓中夏、陈延年等人利用活报剧的形式将这一问一答的书信给百姓们演出来,定名为《红楼钟声》。以下是《红楼钟声》的部分剧情:

王敬轩:贵刊名曰《新青年》,理当扶持大教,昌明圣道。然尔等却鼓吹新学,以狂吠之谈,致纪纲扫地,名教沦胥。贵刊诸子,岂犹以青年之沦于夷狄为未足,必欲使之违禽兽不远乎!?

记者:可笑! 先生将上下五千年,纵横九万里的一切罪恶完全归到本志所倡导的新文化上,实在是荒谬。我倒要问问,辛亥国变以前,扶持大教,昌明圣道那套老曲子已经唱了两千多年了,为什么会闹到朝政不纲、强邻虎视、国土沦丧的地步?

王敬轩:这……国之不昌,实乃西洋邪教所为,但贵刊对西洋邪说从不排斥,尔等同人编辑多为西教信徒,崇洋媚外,不失为尔等本性。

记者:本志记者并非西教信徒,本志所信仰和倡导的是陈独秀先生竖起的科学和民主两面大旗,用科学和民主的精神提升我们的国民性,这难道就不是抵御外辱、振兴中华的根本之道吗?

王敬轩:尔等提倡新学流弊甚多! 特别是妇女,一入学堂,尤喜摭拾新学之口头禅,语以贤母良妻为不足学,以自由恋爱为正理,以再嫁失节为当然,甚至,剪发髻,曳革履,高视阔步,恬不知耻!

记者:孔教三纲统治中国两千多年了,受害最甚者莫过于是妇女,三从四德、男尊女卑、夫为妻纲、饿死事小,失节事太 女子,无才便是德等等这样的封建教条,像一张张血盆大口,无情地吞噬了妇女的尊严、情趣、自由,甚至是生命,造成了多少灭绝人寰的人间悲剧!请问,这样罪恶的,难道就不应该被废除吗?

——摘编自龙平平《觉醒年代》

根据材料并结合所学知识,对《新青年》记者与王敬轩的论战进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

材料一 出土于甘肃威武的木简有文载:制诏御史曰“高皇帝以来至本二年(公元前72年),朕甚哀怜耆老,高年赐王杖,上有鸠,始百姓望见之,比于节,吏民有敢骂詈殴辱者比逆不道,得出入官府……市卖复毋所与。”“年七十受王杖者比六百石(注:汉低级官职),入宫廷不趋……有敢征召侵辱者,比大逆不道。”。

——甘肃省博物馆藏文物王杖简

材料二 仲秋之月,县、道皆案户比民,年始七十者授以王杖,哺之糜粥。八十、九十礼有加赐。王杖长九尺,端以鸠饰。鸠者,不噎之鸟也,欲老人不噎。

——范晔(南朝)《后汉书·礼仪志》

材料三 “赐物存问”为汉文帝首创,文帝认为不对老者“赐物存问”是造成子孙不能孝敬长辈的原因,因此这次诏令将“赐物存问”制度化,使之成为一项更具稳定性和权威性的政策,官吏必须执行。具体规定如下:年八十已上,赐米人月一石,肉二十斤,酒五斗。其九十已上,又赐帛人二匹,絮三斤。

(1)比较材料一和材料二在史料价值上的不同。

(2)结合所学知识,评析上述材料中所体现的汉代治国思想。

传统观点认为:北洋军阀是中国近代历史上出现的反动卖国的军阀集团,北洋军阀统治时期是中国近代一段黑暗、反动的历史时期。以历史唯物主义的观点来看,这一时期又是新的革命力量和新民主主义革命孕育发展的时期。

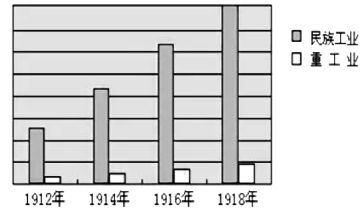

材料一 《一战期间中国民族工业与重工业发展示意图》

材料二 “吾宁忍过去国粹之消亡,而不忍现在及将来之民族,不适世界之生存而归削灭也。……谁人之事,虽祖宗之所遗留,圣贤之所垂教,政府之所提侣,社会之所崇尚,皆一文不值也!……国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权(民主)并重”

——摘编自陈独秀《敬告青年》

材料三 工人的运动,就是比黄河水还利害还迅速的潮流。将来的社会,要使他变个工人的社会:将来的中国,要使他变个工人的中国;将来的世界,要使他变个工人的世界。……俄国已经是工人的俄国……这个潮流,快到中国来了。我们工人就是这个潮流的主人翁,就要产生工人的中国。

——1920年9月上海《劳动界》刊登的《一个工人的宣言》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出1912-1919年间中国社会出现的新现象及其积极作用。(2)根据材料三并结合所学知识,对该宣言进行简要评析。

材料一 在唐朝,三省长官都可以称之为宰相,行使宰相的职权,讨论国家政事。同时,在运行三省六部制的过程中,各项政务工作开展、各项审议和批准工作都形成了分层负责的基本情况,并且各层掌握不同的权限,按照特定的程序运行工作,形成相互制衡的局面。这样就促进了皇权的强化,利于最大限度控制政令失误问题的出现。

——摘编自裴海鑫《唐朝前期三省六部制结构与特点的思考》

材料二 废相仅仅是明太祖稳固皇权的一步棋子,明太祖要在他在位时就为子孙后代从制度上消除对皇权的各种隐患。罢相以后,皇帝就可以将一切大权掌握在手里,中央政府的府、部、院、寺,分理庶务,各不统属,就不必担心大权旁落了。这样,皇帝事实上兼任宰相,皇权和相权合二为一;从制度上集君权、相权于一身,保证了皇帝的专制独断。皇权得到高度集中。

——摘编自胡春根《试论明朝宰相制度的废除》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐朝三省六部制的作用。(2)根据材料二、指出明太祖废相的实质,并结合所学知识评析材料二对明朝废除宰相制度的看法。

材料 王闿运(1833—1916),湖南湘潭人,1891年入主船山书院。他曾言“书院之敝,在于师欲束修,弟贪膏火,未知谁始图利,而上下竞于锥刀,市道不如,徒坏心术”,并曾针对此病作谕戒饬。他严肃学规,以经、史、词章之实学教化诸生,讲授经世之学。在他苦心经营之下,船山书院成为当时湖南一处颇有名气的书院。维新运动期间,他针对康有为《请饬各省改书院淫祠为学堂折》致信广东学政张百熙,言康有为奏折“徒以危言激论声动当时”,其后果是致使各地书院随风盲动。他认为当是时应“端根本,定国是”。

王先谦(1842—1918),湖南长沙人,1894—1903年主持长沙岳麓书院。1897年,湖南设立时务学堂,聘请梁启超为总教习,王先谦对此颇为赞赏。他认为时务学堂是湖南一处具有先期示范性的新式学堂,也是湖南书院改制所能依据的样板。他发布改章手谕,在岳麓书院进行课程改革,将课程分为经学、史学、掌故、算学、方言(外语)五门。然而,1898年,王先谦等人向湖南巡抚陈宝箴上《湘绅公呈》,曰:“至于中学,所以为教本有康庄大道,无取凿险缱幽。梁启超……实皆康门谬种,而谭嗣同……为之乘风扬波,肆为簧鼓。学子胸无主宰,不知其阴行邪说,反以为时务实然,丧其本真,争相趋附,语言悖乱,有如中狂。……他日年长学成,不复知忠孝节义为何事,此湘人之不幸,抑非特湘省之不幸矣。”在王先谦影响下,岳麓书院坚决将有关民主、平等的新学内容拒之门外。

1903年,新任湖南巡抚赵尔巽将岳麓书院改为高等学堂。王先谦言“(高等学堂)规制甚宏,学科完备,洵为前时所未及,惟历代先贤之遗蹟就此沦淹,士林惜之”。1905年,王闿运对外声言书院亦当改章,给人制造书院改制的印象;在书院内部略定日课,就课程稍做调整,以附改制之说,而经、史词章的总体教学内容和思路则始终秉持。1915年,船山书院再也无法维持,改为船山存古学堂。

——摘编自李赫亚《湖南“二王”与近代湖南书院改制》

根据材料,结合所学知识,对19世纪末20世纪初湖南书院改制进程中的分歧进行评析。(要求:史实准确符合逻辑,表述清晰)

一位学者,对明朝海禁政策展开了探究,并撰写了如下记录:

一、①海禁令在朱元璋时,周全又完备,到成祖永乐时虽不断重申,但他更关心的似乎是诏谕海外诸番,宣扬国威,显示皇恩浩荡。此后宣宗、英宗、景帝虽然恪守祖训,厉行禁海,但基本流于形式。明政府也许不曾想到,这场严厉的海禁相反却刺激了海上走私贸易的勃兴。因为沿海地区地贫土瘠,人口日增,人民生活困苦,至隆庆时终于被下诏废止。沿海地区人们纷纷出海谋生,维持生计。至于天启—崇祯年间,政治腐败,朝政混乱,内忧外患,则使海禁更是成为一纸空文。【1】②嘉靖年间,倭寇依旧,浙江巡抚朱纨以严刑峻法惩治“通倭大滑”“巨奸”,以加严海禁,结果反被罢黜下狱而死。1560年,凤阳巡抚唐顺之并请于浙、闽、广三省复设于嘉靖初罢废之市舶司,对外国商船管理,部议从之。

二、③历史的吊诡在于,西欧白银太多,明朝商品过剩。恰巧中国1567年“隆庆开海”正成为举国上下的开放共识,朝贡贸易开始让位于民间私人贸易,走私贸易从此变为合法贸易,东南沿海前所未有的繁荣景象出现了。明朝商品不仅价廉物美,种类繁多,而且生产量大,规模效应强,涉及丝绸、瓷器、茶叶和药材、食糖类,可以说,【2】④“正是中国的市场及其在制陶、纺织和一些农产品(茶叶)加工方面工业的发展,才创建了国际贸易的基础”。⑤就在短短的5年后,崇祯用一根绳索把大明王朝缢死在一棵老枯树上。历史以无情的现实再度诠释了“成也海禁败也海禁”的辩证法。

该学者探究中所运用到的参考资料:

【1】《明史食货志》,卷八十一,第57页

【2】樊树志《全球化视野下的晚明》,《复旦大学学报》(社会科学版)

(1)在该学者撰写的①②③④⑤条记录中,哪几条属于对历史事实的陈述?哪几条属于探究者(包括他人)的评价?(写序号)(2)根据记录的内容并结合所学知识,对明朝海禁政策的变迁进行评析。

材料 白居易的《赠友》描述了两税征钱导致钱重物轻而伤农的现象,“胡(何)为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚”;表达了对租庸调法的认同,“庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。量入以为出,上足下亦安”,主张“复彼租庸法,令如贞观年”。柳宗元的《答元饶州论政理书》指出,两税法实行按户等征税,富人贿路官吏求居下等以逃税,导致“贫者愈困饿死亡而莫之省,富者愈恣横侈泰而无所忌”。他认为要避免上述现象的出现,只有“舍其产而唯丁田之间”,即恢复以身丁为本的租庸调法。

——改编自付志宇《唐人诗文所见两税法变革补证》

根据材料,结合所学知识,评析白居易、柳宗元对唐代税制改革的看法。

材料一 晚清民变(反清民众运动)统计情况表

| 时间 | 民主发生次数 |

| 1836—1845年 | 246次 |

| 1846—1855年 | 933次 |

| 1856—1865年 | 2332次 |

| 1865—1875年 | 909次 |

| 1876—1885年 | 385次 |

| 1886—1895年 | 314次 |

| 1896—1911年 | 635次 |

——摘编自杨庆堃《十九世纪中国民众运动的若干初步统计模式》

材料二 预备立宪开始初期,官制改革之事闹得沸沸扬扬,不仅遭到地方督抚的反对,而且还引起了立宪派的不满,他们认为,“政界事反动复反动,竭数月之改革,适今仍是本来面目”。“此度改革,不屡吾侪之望,田无待言”。立宪派一般要求在2—3年内开国会,如预备立宪公会电请“以二年为限”。立党派的努力在皇权的压制下毫无结果。他们慨叹:“日日言立宪,宪政重要机关之内阁,首与宪政之原则背道而驰。呜呼,其何望矣!”革命派则始终对清廷立宪持反对的态度,他们一方面纷纷痛斥清政府在搞“假立先”“伪立宪”,认为所谓的预备立宪“并不是真正立宪,实在拿立宪骗人”;另一方面则不断地发动武装起义,用革命的武器做出坚决彻底的批判。

——改编自李细珠《试论新政、立宪与革命的互动关系》

(1)根据材料一,指出晚清社会存在的问题,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二,结合所学知识,评析立宪派与革命派对清政府实行预备立宪的态度。