材料一 汉代中央巡视制度的一种重要形式是皇帝为特定目的派出使者巡视地方并向皇帝汇报。汉武帝时诏曰:“今遣博士大等六人分循行天下,存问鳏、寡、废、疾,无以自振业者贷与之。谕三老、孝弟以为民师,举独行之君子,征诣行在所。朕嘉贤者,乐知其人。广宣厥道,士有特招,使者之任也。详问隐处亡位及冤失职、奸猾为害、野荒治苛者,举奏。”

——摘编自张国芝《汉代巡视制度研究》

材料二 明代御史巡按制度经历了一个草创、发展完善和逐步败坏的过程。洪武朝是巡按制度的草创阶段,七品御史巡按可纠劾地方任何官员,这种以卑临尊的特殊体制较好地完成了监察使命。永乐朝开始巡按制度进一步发展和完善。大约从弘治以后,御史巡按制度发生了变化,其基本趋势是巡按御史的权力越来越大,除独专出巡、举劾事之外,又攫取了不少行政、军事大权。明朝统治者总是不断削减地方官的权力,而派朝官去控制他们,监察官日趋行政化。巡按“事在承上而不在恤下”,仅凭独专举劾就足以使地方官匍匐其脚下,以致巡按实际上取代了按察司。明代统治者对巡按侵权既没有相应办法防范于前,更没有得力措施制约于后,巡按御史的腐败几乎无法避免。

——摘编自王世华《略论明代御史巡按制度》

材料三 国民政府的监察体制实行中央和地方两级体制,中央设监察院,组织机构健全,有完备的法律法规,而地方的机构只有监察使署,全国只有十几个监察使署,平均每省都不到一个,基层根本没有监察机构。监察使署人数少,权力小,仅作为监察院的派出机构,其主要职责一方面是在地方巡回监察,随时向监察院报告;另一方面行使弹劾纠举、建议等职权。由于地方缺乏有力的监察机制,地方政府和地方势力强大,监察使无力与之抗衡,或只能敷衍了事,或为地方势力所拉拢,内外勾结,逃避监督。

——摘编自陈红民等《南京国民政府五院制度研究》

材料四 中共十一届三中全会以来,党风廉政建设面临的形势日益严峻,党内巡视重新被提出来。1990年中共十三届六中全会明确了中共中央以及省一级党的委员会,可以向所辖地区、部门派出巡视工作小组。1996年,中央纪委全会正式提出巡视制度,由中共中央选派部级干部开展巡视,并将情况直接报告中央纪委,及时报告党中央。2001年中共中央要求要逐步建立健全各级巡视制度,加强对巡视工作的制度规范。2007年中共十七大首次在党的根本大法中明确提出巡视制度。2009年7月,中共中央正式颁布实施了《中国共产党巡视工作条例(试行)》,并于11月成立中央巡视组,取代之前成立的中央纪委、中央组织部巡视组,表明派出巡视组的主体不是纪检机关和组织部门,而是中共中央和各省区市党委,增强了巡视组的权威性,推动了巡视工作的发展。

——摘编自邢浩《十八大以来中国共产党纪律检查体制机制改革研究》

(1)根据材料一、指出汉代巡视使者的具体职责。(2)根据材料二指出明代御史巡按的职权变化,并结合所学知识分析其根本原因。

(3)根据材料三概括国民政府监察机制。

(4)根据材料四并结合所学知识,概括巡视制度发展的特点,并简析其意义。

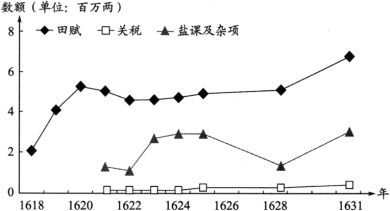

材料一:明万历四十六年(1618)至崇祯四年(1631)辽饷结构表

注:明万历末年,为应对辽东战事而加派赋税,称“辽饷”。

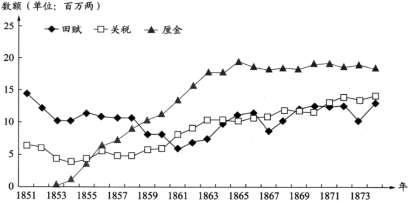

材料二:清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势表

注:清咸丰年间,“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(注:免除)缓征”。

清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

(1)明代为应对辽东战事、清代为镇压太平天国而筹措军费。阅读上述材料,指出两者增加军费的主要来源有何不同。(2)结合材料及所学,概括19世纪60—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析导致这一趋势的原因。

(3)请结合材料和所学,简述历史图表的研究价值。

材料一 科举制度的创立绝不是偶然的。魏晋以来,门阀士族垄断主要仕途,九品中正制成为维护其统治特权的工具。隋朝建立后,隋文帝顺应社会发展需要,实行了一些政治改革,地主经济得到进一步发展,庶族地主势力更为加强:三省六部制的确立,各级官僚机构更加健全,封建官僚队伍迅速扩大。庶族地主尤其是中小地主迫切需要废除九品中正制,代之以一种新的选官制度,以便通过较为公平的竞争,进入仕途,跻身统治者行列。科举制度在隋朝萌发,宋代科举在隋唐朝制度的基础上,有了不少变化。

——摘编自梁程勇《论中国历史上的官员选拔制度》

材料二 作为英国皇室私人领地的东印度公司,其官员任命通常只听命于皇家贵族的安排,公司中的职员大多是皇家贵族安插的人选。随着大英帝国的扩张,这种任命权贵亲信的制度,显然无法支撑日益庞大的“日不落国”的管治。1806年,在英国的东印度公司(当时几乎垄断印度经济),在伦敦附近设立了一所培养行政人员的学院,……是根据该公司驻广州人员推介的科举考试模式,成了一种新的文官产生模式。东印度公司,又在印度实行了有限规模的行政人员选拔制度,当时都觉得行之有效。

——摘编自《上海教育杂志》

材料三 公务员制度作为上层建筑的重要组成部分,实现从适应计划经济体制到适应市场经济体制的转变,就成为一个必然的趋势。……取而代之的是民主、法制、公开、平等、竞争、择优的观念。这种观念上的更新反映在政府人事管理领域就是迫切要求改革传统的不合时宜的人事制度。……从1984年下半年,中央决定加强干部人事立法,主要经历了调研准备、试点运行、推行实施、健全完善四个阶段。在这一背景之下,在改革开放以来积累的干部人事改革实践经验的基础上,1993年10月1日正式实施《国家公务员暂行条例》。

——摘编自中国网《中国国家公务员制度10年历程》

(1)根据材料一,概括科举制度创立的背景。结合所学,指出宋代科举制度“有了不少变化”的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学,概括东印度公司职员任用方面的变化及动因。

(3)根据材料三,运用唯物史观,阐述公务员制度推行的必要性。结合所学,指出中国特色社会主义干部管理制度的根本原则。

近代以来国际货币体系的演变

| 时期 | 演变 |

| 1500年前后 | 欧洲有超过100种不同的银币在流通,金币的发行者有32个政治实体,一国之内流通多种货币,真正称得上“国际货币”的只有佛罗伦萨的Florin金币和威尼斯的Ducat金币。 |

| 1816—1929年 | 1816年,英国实行金本位制,随后德、法、意、日、美相继采用金本位制,西方资本主义建立了相对统一以黄金为基础和以英镑为中心的货币体系。 |

| 1929—1945年 | 1914年以后,各国纷纷停止了本国货币与黄金的直接兑换,各国货币之间没有一个固定的汇率形成体制,处于各行其是的状态。 |

| 1945—1971年 | 1944年,布雷顿森林体系确立了新的稳定的汇率制度,美元取代英镑成为具有主导地位的货币,建立IMF这样的国际协调机构。 |

| 1971年以后 | 20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解之后,各国采用了不同的汇率制度。美元仍然充当着世界主要储备货币的角色。90年代一种新型单一货币联盟出现,具有透明性、节省信息和交易成本的优势。欧洲货币联盟即属此类。 |

——据钟伟《国际货币体系的百年变迁和远聘》

上表反映了近代以来国际货币的多种变化。概括出其中一种变化趋势,并以之为主题结合史实加以论述。(要求:主题明确,逻辑清晰,史论结合)| A.中枢决策机制日臻完善 | B.行政效率持续降低 |

| C.地方官员职权逐渐扩大 | D.中央集权不断加强 |

材料一 西周至春秋的世官制指贵族世代为官,官吏都具有世袭官职的特权;世官制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度。春秋战国时期,尚贤思想兴起,各国为争霸图强,纷纷鼓励荐举有才能的人为官,或依据军功大小授予官职。到汉代形成了一套完整的选官制度,主要有察举制、征召、辟除等方式;两汉的察举,以孝廉最多,察举贤良,一般还要进行对策考试;这种考试方式在南北朝时期越来越被重视,开了隋唐科举制的先声。220年,魏王曹丕推行九品中正制,大中正、中正,由在各州、郡设置本籍在中央任高官的人担任;中正根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等;获得资品的士人,由吏部授官。唐朝沿用并发展了隋代的科举之法,考试内容也有所变化,有经学基础知识、文采辞章、经学理论、政论见解等,还有一些专门知识,如律令、算数等。宋代对科举制度进行了多次调整,定制为三年一次,分州试、省试(中央考试)、殿试(皇帝亲试)三级考试;宋代考试内容一直有变化,在宋代废止了行卷和公荐,其考卷实行糊名法和誊录制。明清时期的科举,采用八股取士,三年一次,分为乡试、会试、殿试三级;考试有严密的程序,考官入院,立即封锁内外门户;考生入院时,要逐人搜检。

——部分改编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 我国古代的监察制度是围绕中央集权与皇权专制这两个方向发展起来的。如秦朝以御史监察和谏(议)大夫为主的谏官谏议,随着专制集权制度的确立而制度化;汉代隋唐监察御史等监察官的选授权多集中在皇帝手中,并且要求严格;自秦汉历唐宋至明清,御史由所属机构多变动、仍身兼他职的监察官发展成机构完全直属于皇帝、专司监察的官员。监察设置的根本目的是对权力的制衡,防止权力滥用和腐败。中国历史上监察制衡主要表现在四个方面:监察官对行政官权力的制衡,中央对地方的权力制衡,皇权对官僚权力的制衡,监察官之间权力的相互制衡。中国古代监察组织独立也经历了形成、曲折中艰难前进、巩固发展、变化调整、调整完备与严密五个时期;在古代监察制度中,监察官多享有独立行使职权的权力。隋唐以后,御史监察机构作为独立的职能部门,一般不接受任何一级行政长官的指令。古代对监察官的选用既有“刚毅守节”“忠直亮节”等道德素质要求,也有关于基层经历、专业能力、任职回避等的要求。如明代要求“(御史)当用清谨介直之士;清则无私,谨则无忽,介直则敢言”,且“新进初仕,不许除受御史”。另外,自秦汉以后,中国监察法规逐渐完善,并传承延续,基本没有中断,使历代监察有章可循。

——部分改编自《中国古代御史、谏官制度的特点与作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代选官制度演变的趋势。并说明中国古代选官制度的积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要概括中国古代如何才能充分发挥监察制的效能。综合材料一、二并结合所学知识,请你谈谈中国古代选官用人制对现今的启示。

材料一中国古代选官制度的发展,大体可分为三个历史阶段,即世官制、察举制和科举制。在世官割占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制度创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘编自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势并简析这些变化的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。

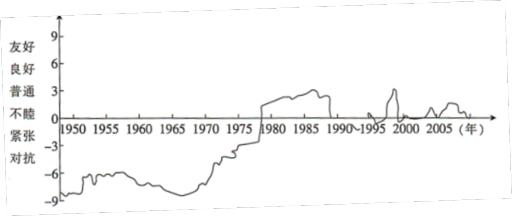

| A.中美关系逐渐走向正常化 | B.世界政治格局多极化的发展趋势 |

| C.中国改革开放进一步深化 | D.中美两国国家利益和力量的博弈 |

| A.推动城市经济体制改革的展开 | B.引领着土地所有制调整的方向 |

| C.反映了农村经济市场化的趋势 | D.标志着社会主义市场经济开启 |

| 年代 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |

| 非竞争检进口商品税准 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 17.2 | 17.2 | 21.5 | 24.5 | 29.7 | 35.3 | 35.0 | 36.0 |

| 竞争性进口商品税准 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 9.0 | 10.2 | 14.4 | 13.8 | 19.9 | 28.9 | 30.4 | 28.0 |

| 总税准 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 10.9 | 12.0 | 16.3 | 16.7 | 23.1 | 31.2 | 32.1 | 31.4 |

| A.民族工业发展受阻 | B.国家逐步收回了关税自主权 |

| C.贸易顺差趋势增强 | D.外国商品大量进入中国市场 |