名校

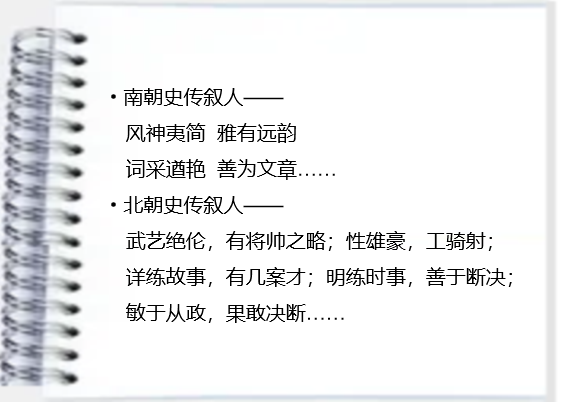

1 . 下图是学者阎步克对南北朝时期新兴的政治文化的比较。这反映出

| A.南朝政治文化的成熟 | B.南北实力的此消彼长 |

| C.民族交融的历史潮流 | D.北朝政治文化的优势 |

您最近一年使用:0次

2022-05-14更新

|

565次组卷

|

14卷引用:福建省厦门市湖滨中学2023届高三上学期期中考试历史试题

福建省厦门市湖滨中学2023届高三上学期期中考试历史试题山东省菏泽市2022届高三二模历史试题(已下线)专题03中华文明的曲折发展—魏晋南北朝(测)-2023年高考历史一轮复习讲练测(全国通用)福建省漳州市第三中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题(已下线)专题03魏晋南北朝时期-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】辽宁省名校联盟2023届高三9月联考历史试题湖南省湘西州永顺县高平金海高级中学2023届高三上学期第一次月考历史试题2023年湖南高考历史真题变式练习中国古代史山东省枣庄市2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题云南省曲靖市第二中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题山东省菏泽第一中学2021-2022学年高二下学期第三次段考历史试题山东省济宁市鱼台县第一中学2021-2022学年高二5月月考历史试题江苏省连云港市海头高级中学2021-2022学年高二5月月考历史试题山东省青岛市2023-2024学年高二3月月考历史试题

2 . 北魏孝文帝时,下令按职官高低授予地方官吏公田,如刺史15顷,太守10顷,治中、别驾各8顷,县令、郡丞各6顷,离职时移交给下任官吏,不得转卖。该政令有助于

| A.阻止公田的性质变化 | B.规范官员的俸禄制度 |

| C.打压地方的豪强势力 | D.阻碍北魏的汉化进程 |

您最近一年使用:0次

2022-05-04更新

|

401次组卷

|

6卷引用:福建省宁德市2022届高三三模历史试题

福建省宁德市2022届高三三模历史试题福建省宁德市2022届高三三模历史试题(已下线)解密02三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展(分层训练)-【高频考点解密】2023年高考历史二轮复习讲义+分层训练(统编版通用)(已下线)政治篇命题情境03俸禄-【小切口大历史】备战高考历史命题情境分类强化训练陕西省渭南市富平县2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题四川省凉山州2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

3 . 北朝时流行“财婚”,颜之推在其《颜氏家训·治家》中曾记述:“近世嫁娶,遂有卖女纳财,买妇输绢,比量父祖,计较锚铢质多还少,市井无异。”这反映了当时

| A.中央集权削弱 | B.传统伦理道德受到冲击 |

| C.市民阶层壮大 | D.商品经济发展繁荣昌盛 |

您最近一年使用:0次

2022-04-16更新

|

364次组卷

|

4卷引用:历史-2022年高考押题预测卷01(福建卷)

(已下线)历史-2022年高考押题预测卷01(福建卷)2022届新高考历史精创预测卷(辽宁专版)2022届新高考历史预测卷(湖北专版)新疆克孜勒苏柯尔克孜州阿克陶县2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

4 . 北魏孝文帝改汉姓,如将拓跋氏改为元氏,达奚氏改为奚氏,独孤氏改为刘氏等。宋末元初人胡三省感慨,“自隋以后,名扬于时者,代北之子孙十居六七矣,氏族之辨,果何益哉”。这说明

| A.政治变革有利于民族的交融 | B.少数民族崛起威胁到汉族 |

| C.宋朝对外开放多元发展迅速 | D.农耕文明比游牧文明优越 |

您最近一年使用:0次

2022-04-04更新

|

274次组卷

|

2卷引用:福建省漳州市第八中学2021-2022学年高三毕业班4月诊断性考试历史试题

名校

5 . 如表十六国时期部分政权势力范围及生产方式表,据如表可知,在此期间

| 国别 | 兴亡年代 | 都城 | 民族 | 统治区域 | 生产方式 |

| 前赵 | 304—329 | 平阳、长安 | 匈奴 | 今山西、陕西、河南、河北部分地区 | 半农半牧 |

| 前燕 | 337—370 | 蓟、邺 | 鲜卑 | 今河北、山东、山西、河南、安徽、江苏、辽宁各地一部分 | 半农半牧 |

| 后燕 | 384—409 | 中山、龙城 | 鲜卑 | 今河北、山东及辽宁、山西、河南大部分 | 半农半牧 |

| 北燕 | 407—436 | 龙城 | 鲜卑 | 今辽宁、河北北部 | 游牧为主 |

| 南燕 | 398—410 | 广固 | 鲜卑 | 今山东、河南的一部分 | 半农半牧 |

| 西燕 | 384—394 | 长子 | 鲜卑 | 今山西、河南北部 | 半农半牧 |

| 后秦 | 384—417 | 长安 | 羌 | 今陕西、甘肃、宁夏及山西、河南的一部分 | 半农半牧 |

| A.政治重心南移趋势明显 | B.北方经济格局受到冲击 |

| C.民族交融促进经济发展 | D.政权并立孕育统一因素 |

您最近一年使用:0次

2022-03-05更新

|

394次组卷

|

5卷引用:福建省莆田市2022届高三二模历史试题

名校

6 . 十六国时期,前秦苻坚、北魏孝文帝、北周武帝注重礼乐教化,他们祀天地、祭先圣先贤、崇祖先、祀百神等活动的频繁虔诚程度,没有一个汉族君主能与之匹敌。他们此举意在

| A.宣扬儒家思想 | B.证明正统地位 |

| C.加强思想控制 | D.促进民族交融 |

您最近一年使用:0次

7 . 据《魏书·任城王传》载,孝文帝说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”据此推断,孝文帝迁都洛阳旨在

| A.树立北魏政权的正统地位 | B.适应统治中原的需要 |

| C.消除鲜卑贵族的改革阻力 | D.促进北方各民族交融 |

您最近一年使用:0次

2022-01-18更新

|

271次组卷

|

4卷引用:福建省漳州市2022届高三一模历史试题1

福建省漳州市2022届高三一模历史试题1福建省漳州市2022届高三一模历史试题2(已下线)专题03三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展【好题帮】-备战2023年高考历史一轮复习考点帮(新教材新高考专用)甘肃省武威市凉州区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

名校

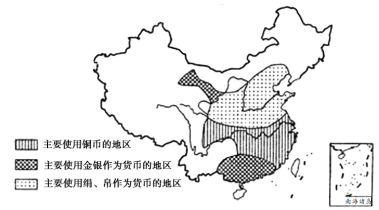

8 . 下图是中国古代某一历史时期各地区货币使用情况示意图。该时期是

| A.春秋战国时期 | B.南北朝时期 | C.五代十国时期 | D.宋金元时期 |

您最近一年使用:0次

2021-12-16更新

|

508次组卷

|

7卷引用:福建省厦门外国语学校2023届高三10月月考历史试题

9 . 北魏孝文帝亲率大军30万南下“伐齐”,适逢秋雨连绵之际,道路泥泞,历经近一个月大军才抵达洛阳城下。孝文帝表示如果大家都不想南征,索性将国都从平城迁徙到这里在场的大臣多不愿迁都,但更不愿意“南征”。利弊权衡之后迁都洛阳之事,就在孝文帝自编自导自演的话剧中顺利实现了。迁都洛阳,表明孝文帝改革

| A.缓解了民族矛盾 | B.推动了国家统一 |

| C.促进了社会繁荣 | D.顺应了历史趋势 |

您最近一年使用:0次

2021-11-20更新

|

321次组卷

|

6卷引用:福建省莆田市莆田锦江中学2023届高三上学期第一次月考历史试题(B卷)

名校

10 . 褶,北方游牧民族传统服装的一种,短身、细袖、左衽之袍。考古资料表明,魏晋南北朝时期的褶,既有左衽也有右衽,还有对襟样式;袖子有短小窄瘦的,也有宽松肥大的;衣身有短小紧窄的,也有宽博的。这一服饰现象折射出当时

| A.文人雅士不拘礼法 | B.儒学地位受到冲击 |

| C.各地政权长期并立 | D.民族文化交流融合 |

您最近一年使用:0次

2021-11-13更新

|

1359次组卷

|

11卷引用:福建省莆田第二十五中学2023届高三上学期期中考试历史试题

福建省莆田第二十五中学2023届高三上学期期中考试历史试题重庆市2022届高三上学期期中考试历史试题福建省漳州市2021-2022学年高一上学期期末历史试题山西省晋城市第一中学(南岭校区)2023届高三上学期第五次调研考试历史试题福建省泉州市第六中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题新疆乌鲁木齐市新疆师大附中2021-2022学年高二12月月考历史试题河南省郑州市巩义市第二高级中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题山东省泰安市第一中学2021-2022学年高一12月月考历史试题新疆乌鲁木齐市第101中学2022-2023学年高一上学期期中考试模拟历史试题安徽省安庆市第二中学东区2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题宁夏固原市第五中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题