| A.民间传说在古代影响很大 | B.中华民族的文化心理认同 |

| C.中华传统文化源远流长 | D.宗法观念一直没有改变 |

2 . 现藏北京故宫博物院的“九霄环佩”琴号称“鼎鼎唐物”,其造型古朴凝重,音色柔美悦耳,苏轼、黄庭坚等人均曾题刻此琴(如下图)。这表明( )

超迹苍霄,逍遥太极。 ——庭坚 蔼蔼春风细,琅琅环珮音。垂帘新燕语,沧海老龙吟。 ——苏轼记 |

“九霄环佩”琴 |

| A.音乐艺术深受道家影响 | B.题刻演变折射时代风貌 |

| C.唐琴雅韵承载文人志趣 | D.乐器制作工艺日臻成熟 |

材料一 花押,指古代公文契约上的草书签名或代替签名的特定符号。宋代花押不仅体现在人民生活与贸易往来之间,还体现在朝廷公文上。宋末元初人周密在《癸辛杂识后集》中记载:“余近见先朝太祖、太宗时朝廷进呈文字,往往只押字而不书名”。北宋时,文人志士追求个性抒发、标新立异的生活方式,花押作为一种个性化与艺术化融合的产物应运而生。宋徽宗受当时文人墨客的影响,结合草书或者篆书以及古文等元素,形成“天下一人”的花押。

——摘编自华叶《“花押”谈趣》

材料二

材料 文天祥(1236-1283),南宋政治家、文学家、爱国诗人、民族英雄。与陆秀夫、张世杰并称为“宋末三杰”。1256年,文天祥参加科举考试,高中状元。在集英殿的廷对中,他以“法天不息”为核心观念,要求皇帝改革政治,整顿军事,安国济民。考官王应麟称赞:“是卷古谊若龟鉴,忠肝如铁石”。文天祥一生刚介正洁,“天性澹如”,“自拔于流俗”。其立于朝,以正直敢言著称,故常被免职而返乡;其官于地方,则关心民生疾苦,深得百姓拥戴;当元军铁骑踏遍江南大地时,一介书生起兵勤王,九死一生,其意坚不可摧。在兵败被俘后始终不被任何威迫利诱打动,拒绝投降。元世祖亲自许以中书宰相之职,仍为文天祥所拒……文天祥以一腔热血实现了其“慷慨为烈士,从容为圣贤”的人生理想。

——摘编自郑晓江《从文天祥之人格气节看中华民族精神的特质》

(1)根据材料并结合所学知识,概括文天祥成为“民族英雄”的推动因素。

(2)根据材料并结合所学知识,评述文天祥人格气节对中华民族精神的影响。

材料一 北宋前期,为了维护扬雄的道统地位,不少士人积极为扬雄颂莽辩解。北宋中期,王安石一派积极为扬雄仕莽寻求儒家义理上的合理性解释。赵宋南渡后,由于塑造王安石乃北宋灭亡罪魁的意识形态需要,以及现实政治局面急需强化忠节观念,扬雄和冯道一起成为士人批判失节现象的标靶。至朱熹在《资治通鉴纲目》中书“莽大夫扬雄死”,扬雄“莽大夫”的身份被确立下来。两宋忠节观念的强化,既表现在对扬雄和冯道这样负面人物的否定上,也表现在对屈原、陶渊明、杜甫等正面人物的再发掘和新诠释上。

——摘编自郭畑《从宋人关于扬雄仕莽的争论看忠节观念的强化》

材料二 清廷“崇朱”,注重纲常伦理,“忠节”作为其中核心范畴在由官方主持编修的方志中受到高度关注。清代的安庆方志无论府志还是县志,均设有“忠节传”,且“忠节”人物数量也较明志有较大幅度增加。清代安庆方志中“忠节传”虽有“矜其乡贤,美其邦族”的需要,但更多地让渡于凸显“忠节”主旨的要求,“忠节”事迹的书写则越来越简略。考察康熙十四年安庆府志“忠节”篇所载“忠节”人物,基本都是反抗张献忠等部或流寇土贼,而不是对抗清政权。再如康熙六十年府志《忠节传》,所录61位明人竟全部是明末“忠节”者,甚至为突出明末“忠节”者,连著名人物左光斗都不再记载。

——摘编自周毅《清代安庆方志中的“忠节”书写及其演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析南宋时期强化忠节观念的原因。(2)根据材料二,概括清代方志中的“忠节”书写的主要特点。

| A.考据学的产生具有学术背景 | B.统治者支持乾嘉学术的发展 |

| C.乾嘉学派比较重视经世致用 | D.考据学研究的方法科学先进 |

材料一 《礼记·礼运》是战国末年、秦汉之际儒家学者假托孔子之名的思想集合。其用精炼的语言描绘了一个理想的“大同”社会:“天下为公,选贤与(举)能,讲信修睦”,人们不仅仅奉养自己的父母,也不仅仅抚育自己的子女,“使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养”,男子有职分、女子有归宿,物尽其用、人尽其力,“是故谋闭(杜绝)而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。”

——据《礼记·礼运》等

材料二 “理想国”一词出自古希腊哲学家柏拉图(公元前427—前347年)的经典著作《理想国》。为了维护奴隶主贵族统治,柏拉图提出了一套政治方案。在理想国中,男女平等,国民中出类拔萃者被选出来。理想国居民分为三个等级:哲学家王、军人和生产者,他们的德性分别是智慧、勇敢和节制。这三部分人各安其位、各任其事,就会实现正义和国家和谐。柏拉图指出,众人虽非一土所生,彼此都是兄弟,但是神工在铸造他们的时候,在有些人身上加入了黄金,在有些人身上加入了白银,在有些人身上则加入了铁和铜。

——据柏拉图《理想国》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括经典中所描绘的“大同”社会和“理想国”的相同点。

(2)根据材料一、二,指出“理想国”有别于“大同”社会的不同之处,并结合所学知识分析其原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,从文化传承的角度,说明两种社会构想共同的历史价值。

| A.守正创新 | B.因时而动 | C.天人感应 | D.兼收并蓄 |

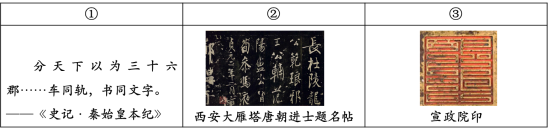

材料一

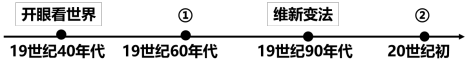

材料二 晚清时期民族危机不断加深,中国社会各阶层努力探求救国之道。

(1)根据材料一,指出表中①②③的史料类型。任选两则史料分别说明其史料价值。

(2)根据材料二,请将时间轴中①②所代表的晚清时期的探索补充完整。在四件大事中任选一件,说明其实践效果。