材料一 秦统一后将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用,同时又分封诸侯王国,王国地位等同于郡。西汉把秦郡划小,譬如把秦内史郡分成三部分。汉文帝又用众建诸侯的手段把齐国一分为七。经西汉一代的变化,郡级政区(郡与国)比秦代大幅度增加。汉武帝分境内为十三州,这时的州还只是一种监察区。东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。隋文帝时罢去郡一级,改为州县两级制。唐承隋设两级政区,唐玄宗时分天下为为15道,每道有固定的治所和监察官员。安史之乱后,作为监察区的道和方镇合二为一,州县二级制以上新的行政区划道(方镇)就形成了。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二 宋初将地方政府恢复到州县两级,但陷入管理幅度太大的困难。为此,赵宋君臣在摸索中创建了以交通路线为主干来划分的路制,不在州上设置统一的行政机构和单一的行政首长,而是把路一级的事权分属于不同部门。元朝变革地方行政制度,设立行省。行省实行群官负责和圆署会议制,行省官员通常由左丞相、平章、右丞、左丞、参知政事等六七人组成。行省官员“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。元代行省的地域十分辽阔,形成了多层次的行政区划体系,但仍能维持高度中央集权。

——摘编自《中国地方行政制度史》

(1)据材料一并结合所学知识,指出西汉郡级政区大幅度增加的原因,概括秦汉至隋唐地方行政区划层级变迁的趋势。

(2)据材料二并结合所学知识,指出宋代加强对地方控制采取的新举措。据材料二,分析元代“能维持高度中央集权”的原因。

(3)据上述材料,归纳古代地方行政制度演变的基本规律。

| A.中央高度集权之下弊端明显 | B.清朝的君主专制达到顶峰 |

| C.满族统治下地方毫无积极性 | D.满族统治者缺乏治国经验 |

①削弱地方加强中央 ②削弱相权加强皇权

③对边疆地区的管辖和治理日趋严密 ④逐渐强化对官吏的控制和监视

| A.②③④ | B.①②③ | C.①②③④ | D.①②④ |

| A.秦朝 | B.汉朝 | C.宋朝 | D.明朝 |

| A.兼顾中央集权与行政效率 | B.消除了地方割据势力 |

| C.减少了君权与相权的矛盾 | D.体现了因俗而治特色 |

时期 地区 | 西汉 | 三国 | 西晋 | 唐前期 |

| 苏南、浙江 | 会稽郡北部31县 | 会稽等4郡50县 | 5郡57县 | 苏州等13州74县 |

| 江西 | 豫章郡18县 | 豫章等4郡54县 | 6郡58县 | 洪州等7州34县 |

| 福建 | 会稽郡南部1县 | 建安郡9县 | 2郡14县 | 福州等5州28县 |

| A.中央对地方的控制力增强 | B.东南地区成为政治统治中心 |

| C.地方行政管理制度已成熟 | D.制约了地方行政效率的提高 |

| A.权力制衡机制受到挑战 | B.中枢决策机制发生异变 |

| C.中央行政效率日趋低下 | D.相权遭到了严重的削弱 |

①专制政体下君权与相权的矛盾②皇权对职能机构调整的随意性

③专制政体中央机构的不断完善④集权导致地方自主性不断削弱

| A.①② | B.③④ | C.②④ | D.①③ |

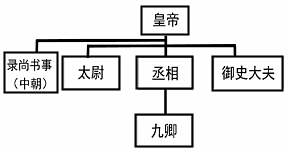

材料一 汉初制度多有不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理和建设等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲等《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二1215年,贵族开始武装叛乱。叛军得到了法国的支持,进入伦敦城,约翰只能退守王宫。6月,战争双方代表在泰晤士河畔展开谈判,签署了一份法律文件。该文件规定:

39.任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁判,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放,或加以任何其他损害。

41.除战时与予敌对之国家之人民外,一切商人,倘能遵照旧时之公正习惯,皆可免除苛捐杂税,安全经由水路与陆路,出入英格兰……

——周一良、吴于廑总主编,郭守田主编《世界通史资料选辑·中古部分》

材料三 古代希腊、罗马的分权与制衡思想,是整个西方分权学说逻辑进展链条上的第一个环节;近代洛克、孟德斯鸠的分权论逐步地使西方分权学说臻于完整。美利坚的缔造者们对欧洲的分权学说进行了改造和创新,提出了“立体分权”(包括横向分权和纵向分权)的理念思想。

——赵海月《论美国立体分权的理念与模式》

(1)根据材料一并结合所学,说明“汉初制度多有不切实际”在地方行政制度上的表现,指出汉武帝为“协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理和建设”所进行的政治变革。

(2)根据材料二并结合所学,指出这一文件的名称及其确立的法律原则。该文件调整了封君与封臣关系,保障了各方利益,分析其表现。

(3)阅读材料三并结合所学,从罗马共和国的国家权力结构的角度说明“分权与制衡思想”。以史实简要说明美国1787年宪法是如何践行“立体分权”理念的。

| A.唐代中央官吏日渐增多 | B.唐代以分权而得以集权 |

| C.唐代尚书省权力最大 | D.太尉、御史大夫的权力下放到兵部与吏部 |