| A.实现了监察权力的独立 | B.削弱了地方政府的权力 |

| C.扩大了监察官员的职权 | D.适应了加强皇权的需要 |

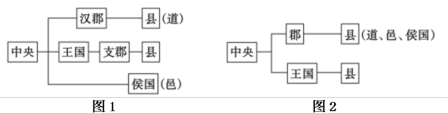

| A.地方行政机构层级减少 | B.中央对地方的控制加强 |

| C.王国问题得到根本解决 | D.郡国并行制度名存实亡 |

| A.三公九卿制度长期存在 | B.三省六部制度的初步创设 |

| C.政事堂是中央集权中心 | D.分散中枢权力以加强皇权 |

| A.宰相权力集中威胁皇权 | B.文官和士大夫地位提升 |

| C.有效避免了决策的失误 | D.儒家思想的影响力扩大 |

| A.体现了分权制衡原则 | B.有利于规范政府行为 |

| C.协调了三省运行机制 | D.提高了中央行政效率 |

材料一 隋唐时期是中华文明史上的一座高峰,中国古代以官僚制度为特征的国家制度在这一时期的继承与创新中走向成熟。

——田家伟赵媛媛《基于发展学科核心素养的高中历史主题教学探索》

(1)举例说明隋唐时期国家制度走向成熟的主要表现。材料二 建国初,太祖首先解除了镇和禁军将领的兵权,实行了官兵分离。在中央,“宰相不专任三省长官,尚书、门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。天下财赋,内廷诸司,中外库,悉隶三司。”这样宰相的权力实际是被分割和缩小了。节度使的所有大权被收回以后,太祖用文人知州,差遣朝廷常参官带着原职原体去管理州或县的政务。“由是内外所授官,多非本职,惟以差遣为资历。”

可是,太祖对地方还不放心,又陆续地在各州设置了通判,通判与知州分廷抗礼,使其互相牵制,这样就多了一层机构,造成了重叠。太祖为了收回财政和经济大权,又在各地设置了转运使、判官、监当和提点刑狱等名目很多的机构和官职在每个机构的下属又设立许多幕职官。

——摘编自赵胜《试论北宋的官僚政治》

(2)根据材料并结合所学知识简析北宋官僚政治的特点及其影响。中国古代中枢机构

材料一

| 时期 | 丞相 | 命运 |

| 秦国 | 吕不韦 | 秦王以“仲父”相称,掌握国家大权 |

| 东汉末年 | 曹操 | 挟天子以令诸侯,掌握国家大权,其子篡夺皇位 |

——摘编自《中国古代史》

材料二 唐朝中枢机构以三省为核心,中书省掌制令决策,门下省掌封驳审议……遇有军国大事,于政事堂召开宰相联席会议,来决定政府一切最高政令。皇帝的一切诏、敕、制书,均需在政事堂会议研究讨论,然后决定是否颁布,而且下颁的诏枚需要宰相副署,并盖上“中书、门下之印”才能生效,否则就是违制,中央和地方各部门就可以不执行。

——摘编自《中国历代官制》

材料三 中书、门下并列于外,又别置中书(门下)于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋,内廷诸司,中外管库,悉隶三司。

——摘编自马端临《文献通考》卷四七《官制总序》

材料四

| 时期 | 职位 | 所享有权力范围 |

| 明代中叶后 | 内阁苜辅 | 拥有票拟权,但不是合法的宰相 |

| 清代 | 军机大臣 | 承旨拟写,相当于顾问。秘书班子 |

——摘编自《中国古代史》

(1)根据材料一、指出秦汉中枢机构面临的问题。

(2)根据材料二、概括唐朝协调君权与相权的举措。

(3)根据材料三,概括北宋前期中枢机构的新变化。

(4)综合上述材料,指出中国古代中央集权发展的基本趋势。

材料一 家国情怀与统一多民族国家的演进

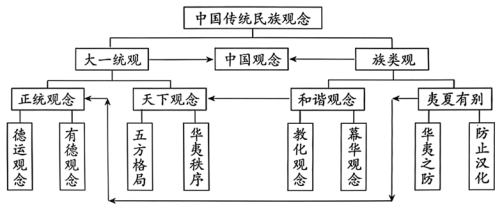

“中国观念”是历史发展中沉淀出来的传统中国各民族对多民族国家统一体认同的观念,是基于文化、历史、地理三者一体的整体国家观念。中国是一个多民族国家,境内各民族在形成与发展中相互冲突与融合,形成了中国传统的民族观念。大一统国家观念与中国传统民族观念共同作用,保持了传统中国在文化、地理、历史上的完整性,从而把中国各民族整合到大一统国家的认同之中,维护传统“中国观念”经千年而不衰。

——据陆勇《传统民族观念与清政府—以“中国观念”为视角》

(1)根据材料一概括“中国观念”的核心内涵,并结合所学知识分析中国古代多民族国家形成与发展的历史原因。材料二 某学校高二(1)班以“中国历史上大一统国家治理”为主题,以个人探究、小组合作、班级研讨会等方式,认识我国历史上大一统中央集权政治与国家治理的关系,从历史的角度加深对统一多民族国家形成与发展过程的了解。全班分为三个小组,每小组集体合作学习。各小组分别探讨如下问题

A.国家统一:探讨中国走向大一统国家的发展历程。通过了解中国历史上统一与分裂的不同历史阶段,认识统一是主流,是历史的大势。

B.“要在中央”:探讨中央集权与大一统的关系。整理不同时期大一统中央集权力量强弱变化的资料,分析中央集权对保持大一统的作用。

C.郡县体制和因俗而治:探讨历代中央与地方关系的变化及其对大一统的影响。通过了解地方行政区划的变迁,以及中央对地方的管控,了解大一统中央集权国家治理形成的运行机制。

(2)请任选一个问题,结合中国古代史的具体史实,以中国历史上一个时期或多个时期为例,自拟题目,进行阐释说明。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)。材料一 汉王朝在广阔的边疆地区设置了由塞、障、亭、燧组成的完善的了望、预警和防御为一体的边防体系,在西北边疆地区、北疆地区以及东部边疆地区进行了规范的屯田活动。唐王朝确立了军镇屯戍制度以维护边疆地区的安定,对边疆民族采取和亲政策,通过册封规范和边疆民族的臣属关系。元朝在地方上设置行中书省,设置宣慰司都元帅府加强对边疆地区的统治,建立从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度以迅速传递诏命和情报。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 源起于春秋时期的郡县制,将全国划分为若干不同层级行政区划进行治理,后世历代王朝大都沿袭这种治理方式。县一直是我国国家结构的基本单元,稳定存在至今。郡一级的行政区划,唐宋多称“州”,明清多称“府”。由于郡(州、府)数量太大,不便于朝廷管理,故而在郡(州、府)之上还设置有更高一级的政区,东汉末年至魏晋南北朝是“州”,唐代为“道”,宋代为“路”,元明清为“省”。

——摘编自网上资源

(1)据材料一、概括中国古代边疆治理的特点。(2)据材料二、说明中国古代地方治理发展的趋势。

| A.具有严密的运作程序 | B.开始出现分权与制衡 |

| C.有效制约了君主专制 | D.相权受到进一步分割 |