名校

1 . 阅读材料,完成下列要求。

依据材料并结合所学中国古代政治制度相关内容,自行拟定具体论题,并就所拟论题进行论述。(要求:明确写出具体论题,论述须有史实依据)

材料:任何一项制度,绝不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。某一制度之创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身;某一制度之消失,它必有流变,早在此项制度消失之前,已在渐渐地变质。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

依据材料并结合所学中国古代政治制度相关内容,自行拟定具体论题,并就所拟论题进行论述。(要求:明确写出具体论题,论述须有史实依据)

您最近一年使用:0次

2023-10-08更新

|

126次组卷

|

3卷引用:广东省梅州市大埔县虎山中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题

名校

2 . 三省六部制是中国古代一套组织严密的中央官制,对此后历朝产生了深远的影响。其中有一部门的职责是“舍人掌侍奉进奏,参议表章。凡诏旨敕制……皆按典故起草进画”。该部门是( )

| A.中书省 | B.门下省 | C.尚书省 | D.政事堂 |

您最近一年使用:0次

2023-10-08更新

|

177次组卷

|

4卷引用:广东省梅州市大埔县虎山中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

名校

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 秦汉是一个波峰,其时帝国的规模、制度的进步和管理的水平,都处于古代世界的前列;魏晋南北朝则陷入波谷:帝国面临着动荡、分裂,在体制上也出现了变态、扭曲。秦汉的制度文化展示了巨大的惯性,它使帝国政治在穿越了各种波动变态之后,仍得以“回归”于其历史运动的“轴线”。所谓“两千年一贯制”,并不是一个线性上升的进程,然而在各种事象的沉浮动荡中人们看到了一条“轴线”,它最终呈现为各种上下波动、左右摇摆所围绕和趋向的东西。这个变迁的“中轴”就是我们所说的“常态”,而“常态”其实是“动态”的。“回归”是指“回归”于发展的“轴线”,是包含进化和发展的,并非全盘复旧。

——整理自阎步克《波峰与波谷-秦汉魏晋南北朝的政治文明》

请以材料中的“常态、变态与回归”为视角,结合中国古代史所学知识自拟一个观点,并进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,行文流畅)

您最近一年使用:0次

2023-10-07更新

|

226次组卷

|

3卷引用:广东北江实验学校2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

名校

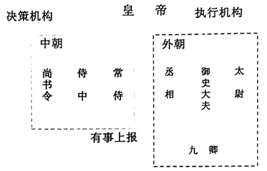

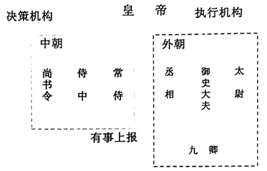

4 . 下图是汉朝某一时期行政中枢的结构图,这反映了( )

| A.三公成为决策机构 | B.尚书剥夺外朝行政权 |

| C.中朝有效抑制相权 | D.中央集权进一步加强 |

您最近一年使用:0次

2023-10-07更新

|

414次组卷

|

8卷引用:广东省深圳市福田区红岭中学2023-2024学年高一上学期第一学段(期中)考试历史试题

名校

5 . 明初设置的巡抚,以京官监视巡查地方,在处理地方事务时往往事半功倍,能够更好地统领地方,自设立起便注定了向地方官嬗变的“命运”,而专制君主势必再派“近官”对其制衡。这重在体现( )

| A.中央集权强化的要求 | B.政府行政效率的提高 |

| C.地方治理能力的提升 | D.国家监察体系的强化 |

您最近一年使用:0次

2023-10-07更新

|

395次组卷

|

7卷引用:广东省广州市培英中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题

名校

6 . 汉武帝初置刺史,“周行郡国,省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事,非条所问,即不省”;成帝时刺史不遵循诏条,超越权限的行为时有发生,他们按照自身的意愿参与地方政事;西汉后期,刺史越权行为更加普遍。这种转变反映出( )

| A.吏治腐败问题日益严重 | B.地方对中央的威胁已经解除 |

| C.地方行政效能得到提高 | D.刺史由监察官向政务官转化 |

您最近一年使用:0次

2023-10-07更新

|

405次组卷

|

12卷引用:广东省佛山市禅城实验高级中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题

广东省佛山市禅城实验高级中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题广东省佛山市禅城实验高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题山东省部分学校2024届高三10月联考历史试题湖北省荆州市沙市中学2023-2024学年高一10月月考历史试题四川省眉山市彭山区第一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题青海省西宁市海湖中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题陕西省西安市长安区2024届高三10月联考历史试题江西省赣州中学蓉江校区2022-2023学年高二上学期第四次月考历史试题四川省达州市达州外国语学校2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题陕西省汉中市普通高中联盟学校2024届高三上学期期中历史试题河南省汤阴县第一中学2024届高三12月阶段检测历史试题山西省襄汾高级高级中学校2023-224学年高二下学期开学考试历史试题

名校

7 . 隋唐时期,御史与谏官相辅相成的监察制度体系臻于完备。宋以后,谏官制度逐渐衰微,明清时期逐渐形成以御史与谏官制度合一的、以督察院为主体的单一监察制度体系。可见古代监察体系的演变( )

| A.适应了古代专制权力强化的趋势 | B.提高了中央的行政效率 |

| C.保障了监察权力机构的高效运作 | D.缓和了官员内部的矛盾 |

您最近一年使用:0次

2023-10-06更新

|

749次组卷

|

73卷引用:广东省深圳市重点中学2021-2022学年高二上学期期末历史试题

广东省深圳市重点中学2021-2022学年高二上学期期末历史试题广东省珠海市实验中学2022-2023学年高二上学期第一次段考(期中)历史试题广东省云浮市罗定实验中学2022-2023学年高二上学期期末考试复习历史试题广东省东莞实验中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题广东省揭阳市揭西县2023-2024学年高二上学期期末历史试题河南省信阳第一高级中学2018-2019高二下学期期中考试历史试卷河南省郑州市第一中学2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题辽宁省辽阳县集美学校2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题【全国百强校】黑龙江省佳木斯市第一中学2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题【全国百强校】湖南省衡阳八中2018-2019学年高二(下)期中历史试卷(文科)2019年黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学高三9月月考历史试题2019年湖南岳阳七中高三9月历史试题江西省上高县第二中学2019-2020年高三上学期第二次月考历史试题四川省乐山市2019年高三上学期联考历史试题2019年江西省瑞金一中高考历史押题卷四川省成都市新津中学2019-2020学年高一12月月考历史试题湖北省武汉市黄陂区第六中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题湖南省邵阳市邵东县第一中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题2020-2021学年高二历史人教统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理同步课时作业(5)中国古代官员的选拔与管理滚动综合测评4(第一~六单元)-【新教材】统编版高中历史选择性必修一辽宁省朝阳市朝阳县柳城高中2020-2021学年高二9月月考历史试题山东省枣庄市滕州市第一中学2020-2021学年高二10月月考历史试题辽宁省阜新市第二高级中学2020-2021学年高二上学期第二次月考历史试题山东省泰安市宁阳县第四中学2020-2021学年高二上学期阶段性检测历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题河南省郑州市河南省实验中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理(第2课时)山东省枣庄市第八中学东校2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题山东省济宁市曲阜市第一中学2021-2022学年高二10月月考历史试题2021-2022学年高二历史同步单元AB卷(选择性必修1)-第02单元官员的选拔与管理(B卷·提升能力)山东省济南市长清第一中学2021-2022学年高二10月阶段性检测历史试题河北省沧州市任丘市第一中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题福建省三明市将乐县第一中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题天津市第三中学2021-2022学年高二10月阶段检测历史试题天津市武清区梅厂中学2021-2022学年高二10月月考历史试题黑龙江省绥化市肇东市第四中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题吉林省长春外国语学校2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题湖南省常德市临澧县第一中学2021-2022学年高二上学期段考(期中)历史试题安徽省亳州市第二完全中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题吉林省白城市第十四中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题河南省信阳市罗山县2022届高三上学期第二次调研考试历史试题湖南省益阳市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题山东省济南第十一中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题湖北省武汉市青山区2021-2022学年高二上学期期末历史试题山西省朔州市朔城区第一中学校2021-2022学年高二下学期开学检测历史试题浙江省东阳市横店高级中学2021-2022学年高二下学期开学考试历史试题辽宁省本溪市第二高级中学2021-2022学年高二上学期期末历史试题四川省宜宾市第四中学校2022届高三下学期第二次月考试文科综合历史试题福建省泉州市第六中学2021-2022学年高二上学期期中模块测试历史试题(历史方向)湖北省十堰市天河英才高中2022-2023学年高二9月月考历史试题山东省滨州高新高级中学2022-2023学年高二10月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第一六二中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题江苏省扬州市江都区丁沟中学2022-2023学年高二上学期期末复习综合练习历史试题山东省青岛市胶州市实验中学2022-2023学年高二9月月考历史试题河南省信阳市潢川第一中学2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题河南省安阳市滑县豫北高级中学2022-2023学年高二11月月考历史试题山东省聊城市莘县第一中学2022-2023学年高二上学期期末线上考试历史试题云南省红河州中央民族大学附属中学红河州实验学校2022-2023学年高二10月月考历史试题浙江省嘉兴市第五高级中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题(选考)江西省赣州市大余县梅关中学2023-2024学年高二10月月考历史试题湖南省株洲市攸县健坤高级中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题(已下线)组卷网·期中复习-选必1 高频选择题50题专训黑龙江省佳木斯市四校2023-2024学年高二上学期期中联考历史试题山西省晋中市平遥县第二中学2023-2024学年高二10月月考历史试题天津市耀华中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题河北省邢台市内丘县第二高级中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题北京市首都师范大学附属中学苹中分校2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题江西省南昌市第十中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试卷甘肃省天水市张家川回族自治县第一中学2023-2024学年高二上学期第一次模拟检测历史试题黑龙江省绥化市哈尔滨师范大学青冈实验中学校2023-2024学年高二上学期期中历史试题云南省腾冲市2022-2023学年高二上学期期中历史试题陕西省西安西港花园高级中学2023-2024学年高二下学期寒假收心考试历史试题北京市首都师范大学附属中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题

名校

8 . 明初,吏部职权仅限于任免中下级官员,洪武十三年,吏部尚书的品秩不仅得到提高,而且权力也大大加强,时称吏部“掌天下官吏选授、封勋、考课之政令,以甄别人才,赞天子治。盖古冢宰之职,视五部为特重。”这种变化主要是由于当时( )

| A.内阁权力的不断膨胀 | B.六部成为内阁的下属机构 |

| C.君主专制制度的强化 | D.中枢机构之间的相互牵制 |

您最近一年使用:0次

2023-10-03更新

|

85次组卷

|

4卷引用:广东北江实验学校2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

名校

9 . 尚书原为西汉时期掌管图书、秘籍、章奏的宫内小官,隶属于少府。东汉正式设立尚书台,虽然尚书台官员职位不高,但由于皇帝赋予它处理国家事务的权力,尚书台成为由皇帝直接指挥的国家政务中枢机构。尚书地位的调整( )

| A.反映了中枢决策机构的优化 |

| B.适应了抑制丞相权威的需求 |

| C.秉持了尊卑有序的治国原则 |

| D.推动了官僚政治的逐步确立 |

您最近一年使用:0次

2023-10-03更新

|

51次组卷

|

2卷引用:广东省茂名市信宜市2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题

名校

10 . 观察下列明代中央政府机构示意图,对此解读准确的是( )

| A.明太祖设立内阁承担秘书工作 | B.皇帝直接领导六部等具体职能部门 |

| C.内阁拥有“批红”的特殊权力 | D.宰相职权分散为行政、军政、刑狱 |

您最近一年使用:0次

2023-10-02更新

|

294次组卷

|

8卷引用:广东省深圳市龙岗区德琳学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题