材料 梁启超认为贵族政治具有两面性。在西方,一方面贵族政治加剧了社会不平等。另一方面,在反对和限制君主权力方面,贵族又发挥了积极作用,与平民具有一致性。中国则不然,自周末贵族政治澌灭,失去限制君权的阶级,致使专制政治不断得到加强。换一个角度说,西方的平民较之中国,不仅受君主压制,复受贵族压制,其所遭受的不平等、不自由愈甚,故其反抗愈力。中国则反之,中国社会等级间有流动性,“今岁华门一酸儒,来岁可以金马玉堂矣”。故民众的自由平等意识不强……中西虽同为专制,但形式和程度并不相同。

——摘编自张昭军《“中国式专制”抑或“中国式民主”》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:中西对比,观点明确,史论结合,论证充分,表达清晰。结论不能重复材料中的观点。)

材料一 20世纪随着利益集团的发展,美国国会、文官与利益集团的联合几乎是水到渠成,这就是著名的“铁三角”的出现。“铁三角”不仅代表美国政治势力组合的新变化,而且已处在“美国政府政策制定与政策执行的心脏位置”。在“铁三角”中,文官又处于一个极为有利的地位,以至于有人惊呼“在美国,与其说是政党政治,不如说是官僚政治已经成为现代国家决策的主要活动场所”。

——摘编自石庆环《英美文官制度的模式差异及其历史影响》

材料二 考试制度是中国政治制度中一项比较重要的制度,绵延千年,中间递有改革,积聚了不知多少人的聪明智力,在历史进程中逐步发展。直到晚清,西方人还知采用此制度来弥缝他们政党选举制之偏陷。而我们却对以往考试制度不再重视,抑且不再留丝毫顾惜之余地,那真是一件怪事。好像中国历史上的考试制度,依然还只是我们独有的黑暗专制政治下面的一种愚民政策。幸而孙中山先生重新还把此制度提出,列为五权之一。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)概括材料一中美国政治的问题,结合所学分析原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识评析钱穆的观点。

材料一 随着19世纪末移民潮和难民潮的到来,美国语言政策发生了显著变化,突出表现在努力巩固英语的地位,将其上升为国家语言和通用语言。一方面,人们需要通用语言来处理迅速增加的经济、政府及公共事务:另一方面,移民和难民的大批涌入带来差异极大的语言文化。两次世界大战期间,美国的民族主义情绪空前高涨。到1919年,有15个州通过立法规定必须在所有公众场合使用英语。

——摘编自陈新仁《美国语言政策的历史沿革与启示》

材料二 大革命前夕,法国存在三十多种方言,巴黎派往各省的特派员无不留意到,方言区的民众因语言障碍而对发生在法国的巨大政治风暴不知情或不关注。在此共识下,革命者将废除方言、统一民族语言视为传播共和思想、巩固年轻的共和国的一个必要前提。讲法语于是被视为爱国行为,这一全新的语言观引发了法国历史上首场全民性的语言爱国主义运动。

——摘编自曾晓阳《从“先生”的语言到公民的语言》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国推广通用语言的社会条件。(2)根据材料二并结合所学知识,评析法国的“语言爱国主义运动”。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈国家推广通用语的启示。

材料一 乾隆五十八年(1793年)英国马戛尔尼使团访华,是中英交往史上的重大事件。根据英国马戛尔尼使团送给乾隆帝的中文礼单记载,马戛尔尼携带的礼品共十九件,包括枪械、软带、望远镜、时钟、晴雨表、奇巧椅子、马车等礼物,其中,还包含两箱图册。下表是图册的内容以及乾隆帝的回礼:

乾隆帝的回礼及与英使团礼品的对应关系

| 马戛尔尼使团的礼品 | 对应点 | 乾隆帝的回礼 |

| 《英吉利贵族图像》 | 名人肖像 | 《历代帝王像》一匣 |

| 《船舶及各种图画》 | 军事行动 | 战图一匣(内含《伊犁回部图》《金川图》《台湾图》) |

| 《海米尔登氏藏爱褚利亚及希腊罗马古物图》《海米尔登氏康比扶来格拉火山图》 | 科学艺术 | 画花卉册页一册(内容不详) |

| 《中国建筑及服饰器物图》《詹伯斯氏建筑工程图》《詹伯斯氏奇幽园图》《英吉利戏院图》《英吉利建筑师维特鲁维阿氏建筑图》《亚丹氏建筑图》《湖山风景图》《巴克氏城市风景图》 | 建成环境 | 《水法图》 |

—改编自徐斌《马戛尔尼使团礼品中的图册》

材料二 “国书”,即具有平行地位的两国往来文书。清朝的国书最早出现在入关前的后金时期,广泛应用于后金与朝鲜、察哈尔蒙古的交往中。当清廷逐步建立宗藩体系后,在对外交往中不再使用国书,代之以表文、敕谕、奏书、咨文等朝贡文书。这些文书反映着相应的名分关系,成为宗藩体系的重要表征。

鸦片战争后,美使顾盛被授予信任状出使中国。此份信任状指出派遣顾盛为驻中国特命全权公使,并希望中国皇帝对他予以信任。之后,在中国官员上奏道光帝的奏折中,顾盛递交的信任状没有被翻译为宗藩体系下的“表文”,而是被翻译为“国书”。此前的藩属国表文通常表示出由下往上敬奉文书的性质,而美国国书的起首体现出私人性与对等性。中国历朝都非常重视历法,清廷会向朝鲜等国颁赐历书,即“颁正朔”,然后朝鲜、琉球等国在文书中就会使用中国历法。但是对于美国的这份汉译本国书,最后却保留了西元纪年。

从汉译本国书的语句看,其中大量使用“大清大皇帝陛下”“皇都”“中华”一类的崇敬字词,同时以“孤”“敝域”作为美国总统与国家的谦称。在内容上,这份国书既有对中国的大力赞美,也有对自己国情的介绍;既表示出友好与对等之意,又通过这些词语体现出谦卑秩序。此外,美国总统的人名从颇具美好意义的“泰禄”改为“戴喇”,删去“忝友好”三字,还在“皇帝”前特加一“大”字。

道光帝要求耆英撰拟了一份符合“天朝体制”的诏书,作为对美国国书的回书。但是清廷下发的这份回书与传统“诏书”的内容、格式大不相同。 它既没有对美国的“伯理玺天德”“合众国”进行抬格,在涉及本朝的“大皇帝”“朕”“钦差”等字词时也都没有抬格,可以说没有执行抬头制度,从而使这份文书在格式上消弭了尊卑之分。

从同治七年的蒲安臣使团开始,清政府首次对外发出了遣使国书。光绪二年(1876年)派遣郭嵩焘、刘锡鸿为正副使常驻英国,他们携带了清朝的第一份驻使国书。此后,遣使和驻使携带国书成为惯例。

—摘编自郭黎鹏《晚清国书与中西国家间信息传递方式的变迁》

(1)根据材料一,分析中英双方所选图册的原因。(2)根据材料二,结合所学知识,评析国书在清朝的变化发展。

材料一 下面是部分史料中关于唐朝时期汉族人民向边疆地区迁移的记载。

史料一 | 贞观初,唐太宗指出:“自隋季道消,天下沦丧,衣冠之族,疆场之人,或寄命诸戎,或见拘寇手。”。 |

史料二 | 唐高祖武德五年(622年),突厥颉利部抄掠汾(治今山西汾阳市)、潞(治今山西长治市)二州,“取男女五千”。同年,唐朝从高丽索回隋军战俘1万余人,还有大量的战俘因已定居高丽而未返回。 |

史料三 | 开元后,唐军制发生变化,如幽州北榆关(今河北抚宁区东)的戍兵,便“常自耕食,惟衣絮岁给幽州,久之皆有田宅,养子孙,以坚守为己利”。 |

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史第三卷:隋唐五代时期》

材料二 拉丁美洲曾是世界上最大的人口移入地之一,也是近代人口流动最为频繁的地区之一,可谓是典型的“种族大熔炉”。15世纪末以来,拉丁美洲出现过四波大规模的国际移民潮。第一波国际移民潮在西班牙、葡萄牙在拉美的殖民扩张时期,移民主体为欧洲大陆的白种人;第二波国际移民潮在16—19世纪初的奴隶贸易时期,移民主体为非洲黑人;第三波国际移民潮在19世纪中后期至20世纪中期的“大移民”时期,移民主体为南欧的自由移民和少部分亚洲移民;第四波为20世纪70年代以来的向外移民时期,出现了“重返欧洲”或“重返亚洲”等“回流”现象。

——摘编自杜娟《拉美外来移民史研究的重要性、方法和路径——兼论亚裔移民研究》

(1)根据材料一,概括唐朝时期汉族人民向边疆地区迁移的主要类型及其相似特征。(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代以来拉丁美洲前三波大规模国际移民潮出现的国际背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,评析中外历史上大规模移民的文化影响。

材料 18世纪晚期,有英国学者提出“文明使命论”。他们认为,英国所代表的欧洲文明在海外的统治推动了亚洲和非洲的历史进步,将亚非带离野蛮时代,为亚洲和非洲带来和平、人道和符合文明标准的生活方式。在这种论断下,亚洲和非洲文明被欧洲统治者贴上懒惰、不诚实、欠缺原创性,没有任何发明的劣等文明标签,欧洲文明成为人类文明的标准方式。英国政府允诺一旦亚非这些地区经过改造达到宗主国的文明标准便准许其独立。近年,有学者指出,人类真正的进步不在于同质化,而在于促进不同文明交流互鉴。要克服各类全球性挑战,共同走上现代化道路,必须尊重世界文明多样性及其对应的发展模式的多样性。只有通过不同文明、不同国家间的坦诚交流和互学互鉴,才能让各个文明的智慧充分迸发出来,为解决当今世界面临的各种困难与挑战贡献力量。

——摘编自周欣平《文明的交汇》

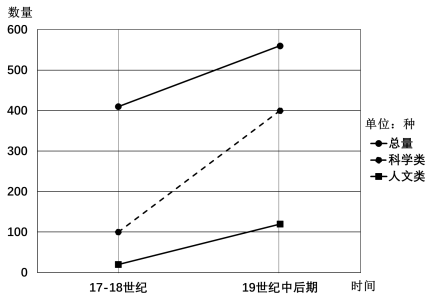

根据材料并结合所学知识,选取材料中任一观点予以评析。(要求:明确列出所评观点,评析时须史论结合)材料一 下图是17—18世纪和19世纪中后期中国所译西书变化图

材料二 下表是近代中国人所译西书简表

| 译书人 | 译书名称 |

| 李善兰(1811—1882) | 《几何原本》《谈天》《重学》等 |

| 徐寿(1818—1884) | 《化学鉴原》《化学考质》《化学求数》等 |

| 华蘅芳(1833—1902) | 《代数术》《三角数理》《微积溯源》等 |

| 杨廷栋(1778—1950) | 《万法精理》(孟德斯鸠著) |

| 胡适(1891—1962) | 《最后一课》《弑父之仇》等 |

——摘编自马祖毅《中国翻译简史》

(1)根据材料一、二,概括近代中国译西书活动的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,对近代中国译西书活动进行简要评析。

材料一 汉武帝时正式形成察举制。当时由皇帝向全国颁布诏令,责成中央和地方的高级官员查访其所辖的基层官吏及百姓,按不同的科目标准选出优秀人才向朝廷推荐。东汉末年,曹操提出“唯才是举”的思想,后曹丕采纳吏部尚书陈群的建议“立九品官人之法”。察举制和九品中正制下,获得举荐机会的大多是官僚地主和豪门子弟,且察举制的选举对象完全是被动的。隋朝时,科举制出台。科举考试都是以皇帝的名义举行,主考官由皇帝指定,取舍决定权在中央和皇帝。只要不属于朝廷禁止入仕的戴罪之人和数量有限的贱民,都可自愿报考。与察举制把道德、品行和才能作为授予官职高低的依据不同,科举制“一切以程文为去留”或谓“以文取人”,人的主观因素越来越淡化。

——摘编自张会霞《我国古代官员选任制度的演进评析》

材料二 19世纪的英国实行政党分肥制,任命官员取决于个人好恶、拉关系讲门第,卖官鬻爵、贪污腐败、政治丑闻屡见不鲜。19世纪中叶,工业革命带来英国社会的巨大变化,也对政府职能提出了更多新的要求。这期间,随着资产阶级自由平等思想的不断发展,边沁提出了功利主义,论述了政府应为最大多数人谋幸福创造平等机会。而斯坦顿父子分别在《一个驻中国大使权威记录》和《关于中国的杂记》、古次纳夫在《开发的中国》中对中国政府官吏选拔的种种描叙在英国产生广泛的影响。1870年,格莱斯顿颁布第二个关于录用文官的枢密院命令,英国文官制度最终确立。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括科举制与察举制、九品中正制相比所具有的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳英国文官考试制度确立的背景。综合上述材料,谈谈中国古代和近代西方官员选拔制度对当今中国公务员制度建设的启示。

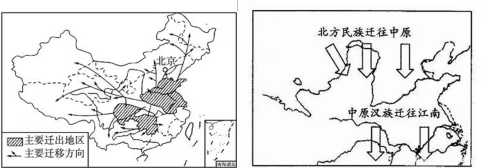

中国古代的人口迁移运动,主要有两种表现形式:一是波浪式离心运动,即汉民族人口由黄河中下游人口稠密地区逐渐向四周扩散,而且在多数地区还呈现波浪式推进的特点;二是北进南退运动,即北方民族不断向汉民族居住的黄河流域推进,并迫使汉民族人口大规模南迁。在中央政权强盛,人民较长时间享受政治安定的条件下,大致以前者为主;在连年战乱或几个政权对峙、鼎立的情形下,则以后者为主。这两种人口迁移运动形式共同作用的结果是,中国人口稠密地区南移,并最终形成了中国人口分布南重北轻的局面。

——摘编自王建朗主编《两岸新编中国近代史·晚清卷》等

从材料中选取观点(任意一点或整体),并结合所学知识简要评析观点。(要求:观点明确,持论有据,逻辑清晰,表述成文)材料一 辜榷(今译独占)专利之事,为斯密氏(英国学者亚当·斯密)所深恶,诚哉其足恶也。然而有时以通国公利而论,专之愈于不专。此如创机著书诸事,各国例许专利,非不知专利之致不平也,然不专利则无以奖劝激励。人莫之为,而国家所失滋多,故宁许之。

——1901年严复

材料二 美国允许中国人将其创制之物在美国领取专利牌照云云,此时中国人岂有能创制新机在美国设厂者?不过籍此饵我允保护美人专利耳,真愚我也。所谓保护者,即禁我仿效之谓也。现中国各省局厂仿用外洋新机,仿造专利机件不少,且正欲各处推广制造以挽权利。此款一经允许,各国无不援照此约。一经批准之后,各国洋人纷纷赴南北洋挂号,我不能拒,则不独中国将来不能仿效新机新法,永远不能振兴制造,即现有之各省制造各局枪弹炮药各厂仿效外洋新法新机者,必须立即停工,中国受害实非浅鲜。……若准保护美国专利牌照,是自塞其智慧。

——1903年张之洞针对中美商约谈判给中国谈判代表的电文

(1)根据材料一、二,指出严复与张之洞关于专利保护的不同主张。(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析严复与张之洞有关专利保护的主张。