材料一 卢浮宫始建于1204年,作为法国宫廷收藏室以收藏古典绘画与雕刻而闻名。16世纪以来,卢浮宫关于自然、文化各领域的藏品持续增加。1793年1月21日,路易十六被送上了断头台,革命的资产阶级高呼“自由、平等、博爱”的口号,联合人民向封建势力冲击。法国共和政府下令在卢浮宫的大画廊建立中央美术博物馆,搜集18世纪的伟大作品,变宫廷收藏为公共博物馆收藏便成为法国大革命的巨大成果之一。由此,也为世界博物馆史开创了新纪元。法国卢浮宫博物馆对社会普通公众开放,是博物馆、美术馆向现代形态转型的标志,也是社会日渐民主化的体现。

——《博物馆简史》

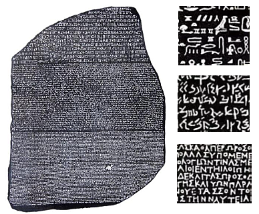

材料二 大英博物馆镇馆之宝

——罗塞塔石碑。

| ①碑文故事 | 碑文用古埃及象形字、埃及草书和希腊字母三种文字书写。直至19世纪初,经过几代人的努力,法国著名语言学家商博良等人最终由碑文上的古希腊文字入手,破解了石碑上的古埃及象形文字,奠定埃及学基础。据碑文记载,该石碑刻于公元前196年的古埃及王朝,碑文内容是祭司对托勒密五世的庆贺之词 |

②归属之路 | 1799年,拿破仑远征埃及,法国士兵发现石碑。1801年,英国战胜法国,石碑作为战利品之一移交英国,1802年入驻大英博物馆。1917年由于第一次世界大战的扩大,罗塞塔石碑被转移保护,直至两年后回归大英博物馆。1993年以来埃及多次呼吁将石碑归还,但一直未实现。2022年埃及学创立200周年,开罗博物馆展示了“罗塞塔石碑”的赝品 罗塞塔石碑拓片 |

材料三 辛亥革命武昌起义纪念馆又称辛亥革命博物院,馆内基本陈列展览如下。

| 展览名称 | 基本概况 |

| ①共和之基 | 第一展厅 晚清中国 第二展厅 革命原起 第三展厅 武昌首义 第四展厅 创建共和 第五展厅 辛亥百年 |

| ②为天下先 | 第一部分 汉口沿江大道租界区街景 第二部分 武昌起义群雕 第三部分 孙中山铜像 第四部分 江流浩荡 1911—1949—1978 |

| ③鄂军都督府旧址复原陈列 | 鄂军都督府旧址原为清湖北咨议局局址,1909年开始修建,1910年竣工。咨议局平面布局为“山”形,砖木结构,两层楼房,是一幢典型的西方议会大厦式建筑。1911年 10月 10日,武昌起义后在咨议局建立中华民国军政府鄂军都督府 |

(1)根据材料一、指出18世纪卢浮宫“开创了新纪元”的表现。结合所学简述这一转型出现的原因。

(2)根据材料二中的“碑文故事”,概括当时埃及文化特点。根据材料二、结合所学,评析罗塞塔石碑“归属之路”。

(3)根据材料三、结合所学,简述“武昌首义”的含义。根据材料三中的展馆设置,概括辛亥革命的重要意义。

材料一 韩非认为给“小过者”施以重刑,就会使人小过不犯,重罪更可以避免,最终达到“无罪而乱不生”的境界。他又说:“然则去微奸之奈何?其务令之相规其情者也。则使相窥奈何?曰:盖里相坐而已。”他坚持“必罚明威”的杀无赦观点,“吾能治矣!使吾法之无赦,犹入涧之必死也,则人莫之敢犯也,何为不治?”

——摘编自谷方《韩非与中国文化》

材料二 《唐律疏议》规定,贵族犯罪,分别得以议、请、减、赎和官当;如犯谋反大逆罪,则因家庭关系,按亲疏分别“缘坐”;如家属或亲属间一般犯罪,可“同居相为隐”;如夫“殴伤妻者,减凡人二等”,而妻殴夫,要徒一年;如“主人殴部曲至死者,徒一年”,而部曲、奴婢过失杀主,处绞刑;等等。

——据冯红《唐代刑法原则考论——以<唐律疏议>为中心》等整理

材料三 民法典是一部非常接地气的法典。从未出生胎儿的权利到不同年龄段公民的民事行为能力,从公民乘车出行到房屋出租买卖,从结婚离婚到家庭关系和遗产继承,它涵盖各个方面。民法典的许多内容体现出对社会发展新需要、人民权利发展新需求的积极回应。它摈弃了历史上资产阶级民法典重物不重人或者见物不见人的缺点,把对公民享有的人格尊严的权利,全面纳入民法典的调整和保护范围。

——据刘丹《民法典:充分彰显中国特色与时代精神》等整理

(1)根据材料一,概述韩非重刑的思想,结合所学分析其提出上述思想的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学,指出《唐律疏议》的立法特色及其历史地位,分析其立法特色形成的原因。

(3)阅读材料三并结合所学,评析“民法典”的特色。

材料一 罗马共和国以其精妙绝伦的权力制约机制在历史上写下了光辉的一页,对后世西方民主宪政理论及权力制约实践的发展产生了深远影响。罗马人的成功,首先是由于在国家权力机关之间建立了严密的制衡机制。罗马共和国的分权制衡不仅仅是依靠各权力机关的相互制约,更重要的是从法律上规定了国家权力机关之间的制衡关系,为共和政体制定了一整套具有宪法性质的法律制度,依靠法律的力量用法律的形式明确各个权力机构、各种政治势力的权力和运作规则。正是这一点被资产阶级启蒙学者视为珍贵的思想财富,成为近代分权学说和法治政府的直接思想来源。

——摘编自宋紫朝《罗马共和国权力制衡研究》

材料二 近代只有孙中山先生,他懂得把中国传统政制和西方现代政治参酌配合。他主张把中国政治上原有之考试、监察两制度,增入西方之行政、立法、司法三权,而糅合为五权宪法之理想。我们且不论此项理想是否尽善尽美,然孙先生实具有超旷之识见,融会中西,斟酌中西彼我之长,来适合国情,创制立法。在孙先生同时,乃至目前,一般人只知有西方,而抹杀了中国自己。总认为只要抄袭西方一套政制,便可尽治国平天下之大任,把中国自己固有的优良传统制度全抛弃了。两两相比,自见中山先生慧眼卓识,其见解已可绵历百代,跨越辈流,不愧为这一时代之伟大人物了。

——摘编自钱穆《中国历史研究法》第二讲

材料三 新中国成立后,存在于革命战争时期的政权建设与武装斗争相统一的建国实践框架逐渐被政权建设与现代化发展相统一的建国实践所取代。党在建国实践中通过确立合法化的政治权威,确立新的政治架构及政治功能的分化和专门化,民主政治的新生等措施,大大推进了新中国的政治现代化进程。

——摘编自刘朋《中国共产党的建国实践与政治现代化的合法性权威探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述罗马共和国权力制衡运行机制的具体表现,并分析其历史影响。(2)根据材料二,概述钱穆先生认为“中山先生慧眼卓识”的主要依据是什么。结合所学知识,从孙中山的理论到实践的贡献角度简要评析其“不愧为这一时代之伟大人物”。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举“革命战争时期的政权建设与武装斗争相统一的建国实践框架”两个典型。并以新中国初期政治建设为例说明“党在建国实践中通过确立合法化的政治权威,确立新的政治架构”的表现及影响。

材料一 英国历史大事年表(部分)

| 1215年,国王签署《大宪章》,确立法律至上和王权有限原则 1628年,国会通过《权利请愿书》,限制国王的征税权 1689年,议会通过《权利法案》,扩大议会权力限制王权 1721年,沃波尔成为英国第一任内阁首相,主持内阁 1765年,工业革命开始 1832年,第一次议会改革 1836年,洛维特领导成立“伦敦工人协会” 1836—1848年,宪章运动 1867年,第二次议会改革 1884—1885年,第三次议会改革 |

材料二 1945年,成立了协调资本主义经济发展的重要组织国际货币基金组织和世界银行,成立时的运行机制是美元与黄金挂钩,各国货币与美元挂钩,并帮助维持黄金与美元基本固定的汇率,由此形成了以美元为中心的资本主义世界货币体系。1948年,关税与贸易总协定开始临时运行,其主要职能是为了促进国际贸易而逐渐降低各国的关税。凭借新产品和新技术的大量涌现、国际贸易的自由化以及世界经济一体化不断发展,战后制造业的发展呈现出蓬勃发展的趋势。

主要西方国家GDP年均增长率统计表(%)

| 年份 国家 | 1951—1959 | 1960—1969 | 1970—1979 |

| 法国 | 4.8 | 5.7 | 4.1 |

| 美国 | 3.3 | 4.2 | 3.2 |

| 日本 | 7.2 | 11.6 | 6.1 |

| 联邦德国 | 6.9 | 5.0 | 3.3 |

| 英国 | 2.6 | 3.0 | 2.3 |

| 意大利 | 5.5 | 6.6 | 3.2 |

(1)依据材料一,结合所学,概括影响近代英国资产阶级民主政治发展的因素。

(2)20世纪50—70年代初被称为西方资本主义经济发展的“黄金时代”,阅读材料二,结合所学,评析这一现象。

材料一 汉朝不仅农业有长足进步,手工业也令人刮目相看,纺织业尤其如此。农民家庭手工纺织业,多半生产麻布、葛布、绢帛,产品部分自给;一些城市的手工作坊,从事大规模生产,制作各种精美的丝织品。

汉朝向西域扩展是与匈奴对抗的直接后果。汉武帝时张骞两次出使西域,其目的都是为了“断匈奴右臂”。然而,张骞出使西域,更重要的意义是开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系。

从汉武帝开始对河西作系统的经营,先是军事开拓,后是屯田开垦,把屯垦与成守合二为一。汉朝经营的地域向西至敦煌以西、葱岭一带。著名的“河西四那”中的其中三郡就是这样发展而成的。

沿着丝绸之路源源不断西去的丝绸,对于中亚诸国的首领们而言,拥有丝绸是高级地位的一种标志;对于罗马帝国而言,丝绸是一种奢侈的衣料,为了进口这些物品给罗马经济造成了相当大的负担。

——整理自樊树志《国史概要(第三版》

材料二 佛教产生于印度,经中亚传入中国。其始入华年代不详,据称在西汉哀帝时。东汉佛教已有一定的传播,当时就曾有帝王遣使至西域求佛法。魏晋南北朝时期,佛学传播渐广,后秦有僧侣西行至天竺取经,历时十余年,由海道归至东晋。此后又有不少人西行取经。佛教的发展在隋唐时期进入鼎盛时期,当时中国成为与印度并峙的世界佛学中心,一方面仍从印度输入理论,另一方面又成为东亚各国“求法”的目标。

——改编自张帆《中华古代简史(第二版)》

材料三19世纪60-90年代中国创办的主要企业一览表

| 江南机器制造总局 | 1865年创办 | 上海轮船招商局 | 1872年创办 |

| 金陵机器居 | 1865年创办 | 开平矿务局 | 1878年创办 |

| 福州船政局 | 1866年创办 | 上海机器织布局 | 1882年创办 |

| 天津机器局 | 1867年创办 | 汉阳铁厂 | 1890年创办 |

——据张岂之《中国历史十五讲(第二卷)》整理

(1)根据材料一,概括西汉时期陆上“丝绸之路”走向兴盛的原因。结合所学,简述宋元时期中国对外贸易繁盛的表现。(2)根据材料二,结合所学,写出东晋、唐朝时“西行至天竺取经”的两位名僧,并概述隋唐时期中国在佛教传播过程中所处的地位。

(3)能够运用表格等相关材料并使用相关历史术语对具体史事提出自己的解释是历史学科学业质量水平的要求。请参考这一要求,归纳材料三所反映的史事,并从背景和作用两个角度加以简要评析。

材料一 秦和汉两个帝国构成了中华文明的“古典”时代。……这个“古典”时代有五个特征可以进行深入探讨,它们是:(1)在帝国秩序之下式微、但并未被完全抹除的地域文化之分野;(2)以皇帝个人为中心的政治结构之强化;(3)建立在表意文字基础之上的文化教育,以及由国家操控的、巩固帝国存在的文学经典;(4)帝国内部的去军事化,和对国家边境的边缘族群所开展的军事活动;(5)农村地区富裕的豪强大族的兴旺——他们维持社会秩序,并在村落和权力中心之间建立起联系。

——改编自卜正民、陆威仪《哈佛中国史·早期中华帝国(秦与汉)》

材料二

| 《钦定宪法大纲》(晚清政府) | 《中华民国临时约法》(临时政府) |

| 大清皇帝统治大清帝国……君主神圣不可侵犯 | 中华民国之主权属于国民全体 |

| 臣民的权力完全限制在“法律范围内”,而“法律虽经议院议决而未奉大清皇帝诏令批准颁布者,不能见诸实行” | 中华民国人民一律平等……人民享有人身、言论、著作、集会、结社、请愿、诉讼、选举及被选举各项之自由权 |

| 皇帝有权罢黜百官、设职制禄,宣战议和,解散议院,统帅海陆军,总揽司法权等 | 中华民国立法权以参议院行之;中华民国临时大总统代表临时政府,总揽政务;法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼 |

—据《钦定宪法大纲》《中华民国临时约法》整理

材料三 1952年新中国国民经济全面恢复部分数字统计表

| 全国工农业总产值 | 总产值数 | 比1949年增长 | ||||

| 810亿元 | 总产值 | 工业总产值 | 农业总产值 | |||

| 77.5% | 145.0% | 48.5% | ||||

| 城乡人民收入 | / | 全国职工平均工资增长 | 农民收入增长 | |||

| 70% | 30% | |||||

| 国家财政收支 | 总收入 | 总支出 | 结余 | |||

| 382亿多 | 366亿多 | 15亿多 | ||||

—据金冲及《二十世纪中国史纲》(下册)等改编

(1)根据材料一并结合所学,指出秦朝“以皇帝个人为中心的政治结构之强化”的表现,并概述秦汉时期“对国家边境的边缘族群所开展的军事活动”。(2)根据材料二,以启蒙思想家的政治主张为视角,概括《中华民国临时约法》相对于《钦定宪法大纲》而言的主要进步之处。结合所学,概述《中华民国临时约法》的性质及清末民初中国政治制度的演变趋势。

(3)能够运用表格等相关材料并使用相关历史术语对具体史事提出自己的解释是历史学科学业质量水平的要求,请参考这一要求,指出1952年新中国国民经济全面恢复的表现,并从原因和影响两个角度对这一表现加以简要评析。

……筑全国铁路,起海陆军而强中国……今何时乎?列国交通竞争、互校优胜劣败之时也。……夫辟地利,开明智、通商业、广邮政,起农工林矿之业,达辽、蒙、准、藏、滇、桂之防,皆非铁路不为功矣。凡铁路所到之处,即为文明繁盛,铁路未开之所,即为闭塞榛荒,此万国已然之迹也。而达国广土,需之尤迫。

——康有为《清计全局筹巨款以行新政筑铁路起海陆军折》(1898.9)

请简要评析康有为“筑全国铁路”之建议。| A.标志着学堂选官制度正式设立 | B.促进了科举制的正式废除 |

| C.是清末新政的重要成果 | D.标志着文官考试制度的确立 |

材料一 西方传统观点认为,公元1500年前后是欧洲历史的分水岭,此时欧洲告别中世纪,进入现代。

材料二 20世纪后期,有学者提出,公元1500年前后这一时段固然重要,但还不能称之为欧洲历史的分水岭,因为此时欧洲在政治、经济、文化和社会关系等领域并无本质变化。这种状态一直持续到18世纪中后期,此后历史才真正步入现代,分水岭才真正出现。

历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程。从这一角度,结合15—18世纪欧洲历史的重大史实,评析材料一和材料二的观点。材料一 习惯法随着时间的流逝、案件的积累等诸多因素而不断发生变化。因此,中世纪时期的领主和佃户便要求将习惯法诉诸文字,以备审判时准确无误地使用。在英国,庄园法庭的判决结果一般是记录在案的,从而形成所谓的“判例”,而新的“判例”便可以作为新的习惯法在下次审判中被引用。虽然庄园惯例并不是由庄园领主统一制定的,但当已经存在的惯例不能够完全满足领主的某些利益时,领主便会召集农民来重新制定新的庄园惯例。每个庄园法庭里的农奴和领主为了自己的利益进行无休止的争辩,从而产生了有利于自己发展的新的判例。但经过一次又一次的集体表决,我们会发现新的惯例在慢慢倾斜,倾向于农奴一方。

——摘编自刘璐《论中世纪英国庄园法庭的性质》

材料二 11世纪后期,《查士丁尼法典》一经发现,便引起人们的关注,许多人开始积极投身于对法典的研究之中。其中,意大利的博洛尼亚大学闻名欧洲,该大学逐渐取得欧洲法律学教育的领导地位,其全盛时期有来自欧洲各国的学生约一万多人,声名远播。在长期的教学活动中,不同的法学流派也开始出现,其中最著名的法学学派有注释法学派和疏证法学派。通过他们的努力,中世纪的时代精神得以与古典时代的罗马法相融合,使得罗马法更加适合中世纪的历史实际,从而为欧洲各地继受以及在法庭审判中实际使用罗马法准备了条件。

——摘编自陈勇《查士丁尼法典评析》

(1)根据材料一,概括中世纪英国“庄园惯例”的特点,并结合所学知识,说明中世纪“庄园惯例”形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出《查士丁尼法典》对中世纪法律的影响。