材料一 秦汉以来,地方行政区划一般是依据山川地形的自然界限或历史传统等因素来确定,即所谓“山河形便”。从元朝开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,不惜打破自然地理界限以及经济区域联系,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面。

——摘编自李治安《行省制度研究》

材料二 中统元年(1260),(忽必烈)设劝农官。次年设劝农司,以姚枢为大司农,派劝农使到各地考察农业情况。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料三 蒙古人受汉文化的影响,表现在诸多方面。比如取名的时候,采用汉人的字、号习惯,或者像汉人一样取俗名、小名……在道德观念上,部分蒙古人接受了汉人的习俗。在色目人、蒙古人受汉文化影响的同时,汉人也受到蒙古文化的影响,表现在学习和掌握蒙古语言文字、使用蒙古名字、受蒙古婚姻、服饰等习俗的影响。

——摘编自李治安《元史十八讲》

(1)根据材料一,指出“行省制”是如何促进元朝民族交融的。

(2)根据材料二,从民族交融的视角评析忽必烈时期的经济政策。

(3)根据材料三,概括元朝蒙汉民族间交融的基本特点。

材料

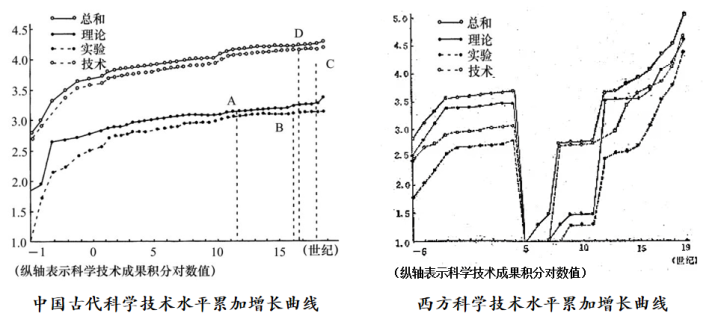

上图所示为中国与西方的"科学技术水平累加增长曲线",学界形容这一时期的中国具有"超稳定结构"并处于"高水平停滞"时期,并据此得出了一个结论;无论是对于中国还是西方来说,科学技术结构和社会结构之间都存在着适应性。也就是说,制度大于技术,中国的经济和科技的落后首先体现在政治体制和社会制度的不思进取上。

——据金观涛、刘青峰《兴盛与危机∶论中国社会的超稳定结构》整理

根据材料并结合所学知识,评析作者的观点(任意一点或整体)。(要求∶准确概括作者观点,评析须态度鲜明、逻辑清晰、史论结合。)

材料 社区发展

中文“社区”一词由费孝通、吴文藻等人从“Community”转译过来,是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体。

| 阶段 | 表现 |

| 1950年代到改革开放初期 | 中国实行计划经济体制,社区自治缺乏。 |

| 20世纪80、90年代 | (1)1985年开始,民政部门首次将“社区”概念引入城市管理,开始倡导和推动社区服务工作;1987年社区服务开始在全国推广。 (2)1999年,为向全国社区建设提供典型经验,民政部制定《全国社区建设实验区工作实施方案》,在全国确定了11个城区为首批“社区建设实验区”。 |

| 21世纪以来 | (1)2000年11月《中共中央办公厅国务院办公厅转发民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》颁布,随后社区建设开始在全国推广。 (2)2004年10月《中共中央办公厅转发中组部关于进一步加强和改进街道社区党的建设工作的意见》颁布,社区建设从民政部主导的以社区服务工作为主要内容,上升到基层政权建设的高度。 (3)2010年开始实施的《业主大会和业主委员会指导规则》表明了我国对强化群众自治的肯定,物业管理企业的介入大大推进了我国社会管理体制的创新。 (4)民间自发的实践活动丰富多彩,如大学生的返乡实践活动,城市业主委员会居民自治组织等。 |

| 未来发展展望 | 构建中国特色的社区发展之路:目标是社会进步的过程中关注弱势群体的进步;核心是既强调在过程中必须有当地居民的参与,也强调结果是让居民生活得更好。 |

——据李东泉《中国社区发展历程的回顾与展望》、李嘉靖《城市社区管理模式评析及中国社区管理机制初探》整理

据材料并结合所学知识概括新中国社区发展的趋势,分析其原因。

下图中的①②③分别是现代中国外交史上不同时期中国外交官笑的场景。其蕴含着丰富的历史信息。

① |  ② |  ③ |

①1971年第26届联合国大会决议恢复中国合法席位后,中国代表团团长乔冠华仰头开怀大笑。

②2001年11月,中国代表团团长石广生在入世协议上签字后与WTO总干事等人举杯庆祝,露出笑容。

③2021年11月《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会举办的国际媒体记者会被意外打断。

(美联社记者突然发问)“打断一下,你能不能直接用英文回答问题?”

(中国气候变化事务特使解振华哈哈一笑)“不如你用中文提问。”现场随即爆发出的大笑声中,美联社记者垂下头。

——摘编自冯春芬《中国外交概览》、时殷弘《中国的变迁与中国外交战略分析》等

根据材料并结合所学知识,提出一个有关中国外交的观点,并加以评析。(要求:观点明确,持论有据,表述清晰。)

材料 我们会发现,一个民族国家的政治制度,甚至一个地区的政治制度都具有鲜明的时代特点。换言之,政治制度是随着历史的前进而不断发展演化的,从来都不是一成不变的。从宏观上看,历史跨入一个新的阶段之后,政治制度也必然会发生脱胎换骨的改造。从微观上看,在政治体制的大框架确定之后,还会对局部不断进行调整。不管是一个国家还是一个地区,社会是运动着的,政治体制必须跟随着社会的运动而变动着。人是社会的人,但更是自然的人,自然界的规律是新陈代谢,人的本性喜欢求新求变,由人组成的社会亦反映了人的这种特性。政治体制是社会的一部分,如果政治体制固守旧章,要么它的基础被运动着的社会逐渐瓦解,要么它窒息社会的发展,最后终究要被社会长期集聚的能量的突然爆发而彻底摧毁。所以,在西方政治制度史上出现过两种情况,痛苦的突进式变革和温和的渐进式变革。从历史上来看,这两种变革交互进行着。但同时我们也应当看到,政治体制的变革,并非都反映了社会的进步,有些也是逆历史潮流而动的,如一些军事专制或独裁之类的体制,它们在古代、中世纪、近代和现代都出现过,不过是一个民族国家特定时期的特定产物。社会文明发展到一定水平之后,这类不符合人类基本原则的政体将会消失。

——摘编自张定河、白雪峰著《西方政治制度史》(山东人民出版社出版)

阅读材料,结合所学知识,评析材料中的观点(任意一点或整体)。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

材料一 经济活动完全在计划指导下运作,资金、劳动力等生产要素的配置完全按计划调配,市场、价值规律等经济杠杆几乎不发生作用,国家直接干预经济生活,是经济活动的实际操作者而非监护人。国家通过制订规划和实行规划掌握经济的全部命脉,其规划不仅涉及到发展全局,而且具体到各级生产部门乃至生产单位,计划渗透到国民经济的每一个细胞中。

——摘编自钱乘旦《寰球透视:现代化的迷途》

材料二 “经济计划化”,对社会资本再生产进行综合性的调查,在一定程度上适应了资本主义生产社会化的发展和经济结构调整的需要,对资本主义社会的生产无政府状态具有一定的缓解作用,对协调和稳定经济具有重要意义。国家通过采购订货和刺激消费……,保证了市场的稳定和扩大;同时通过国内干预和国际联合,调整国际贸易和国际金融政策,降低关税和减少非关税壁垒,促进贸易自由化,客观上不仅有利于扩大国内外市场,而且有助于提供本国产品的国际竞争力,加快生产和资本的国际化进程。

——摘编自梅宪宾《从“必然王国”到“自由王国”马克思主义基本理论研究》

(1)据材料一概括苏联计划机制运行的特点,结合所学知识分析这一机制形成的原因。

(2)有西方学者认为,随着资本主义国家“经济计划化”的到来,资本主义与社会主义制度日益趋同。据材料二概括资本主义国家“经济计划化”的表现,并结合所学知识评析上述观点。

材料一1618—1648年,欧洲三十年战争爆发。1644年,各交战方在威斯特伐利亚举行和谈,签订了《威斯特伐利亚和约》,形成了威斯特伐利亚体系。该体系削弱了当时几乎成为欧洲主宰的哈布斯堡王朝的势力,促进了多元政治体系的形成。德意志众多个诸侯邦都成为享有主权的政治实体,荷兰、瑞士不再属于神圣罗马帝国,成为完全独立的国家。威斯特伐利亚和会结束了全欧规模的三十年战争,在欧洲确立了一个相对“均势”的国际关系体系,但并没有因之而造成欧洲真正和平、稳定的局面。各国为了巩固和增强自己的实力地位,仍在不断地进行领土扩张和人口兼并。列强的争斗也不仅在欧洲展开,而是在全球范围内进行。

——摘编自李爱华《马克思、恩格斯对威斯特伐利亚体系的评析》

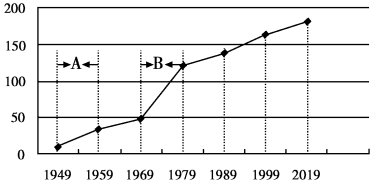

材料二 与中国建交国家数量增长情况图

——根据中国外交部官网数据整理

(1)根据材料一并结合所学知识,分析威斯特伐利亚体系的影响。(2)从材料二A、B两个时期中任选其一,指出这一时期的外交成就并分析其国际背景。

材料 美国经济史学家让德弗里斯认为,工业革命作为一个历史概念有很多缺陷,在更广阔的历史背景下要用“勤劳革命”这一个新概念来取代“工业革命”。因为1500~1800年出现的产量扩大主要是因为使用更多的劳动力,而不是出于任何生产力的突破。“勤劳革命”是一个以家庭为基础的资源重新配置过程,它会增加商品和劳动力的供给,又会增加对市场销售商品的需求,它由商业刺激(相对价格的变化、交易成本的减少)和口味变化来共同促成。

——摘编自舒小畇《工业革命定义之争

根据材料并结合所学知识,对材料中的观点予以评析。(要求:赞成、否定或提出新的观点皆可,但须观点明确,言之成理。)

材料一1912年辛亥革命后到1931年九ー八事变,是东北地区经济快速发展的一个历史时期,当时东北出现相对安定的社会环境。据20世纪20年代末的统计,东北大豆的商品率为80%~83%,小麦为79%,高粱为40%~42%、玉米为35~36%、谷子为20~22%。总之当时东北地区成为世界性商品粮生产基地。民国时期,东北设厂开矿的热潮经久不衰,除了传统的农产品加工业和轻纺工业外,在火柴,酿酒、食品等多个部门中都取得显著的发展。1913年,奉天总商会提倡各商号集股设立了奉天商业银行;1915年又设立商办奉天殖民银行;1917年,益发合与人合办益通商业银行

——摘编自衣保中、林莎《论民国时期东北区域经济发展的基本态势》

材料二东北地区是我国重要的重工业基地之一,新中国成立以来,国家重视东北重工业的发展,尤其是“一五”计划时期国家对东北进行了大量投资,将苏联援建的156项重点工程建设中的58项安排在东北地区,工业建设投资达80亿元。那么,新中国成立初期国家为何重点投资东北重工业基地呢?新中国成立伊始,处于十分险恶的国际大环境中,但是东北的地缘环境对我国十分有利。1957年年底,东北地区的58项工程全部建设和部分建成授产,它们都是我国现代化工业的骨干,因此东北地区成为我国工业化程度最高的地区。

——摘编自王玉芹《建国初期东北重工业发展状况评析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辛亥革命后至九一八事变前东北地区社会经济发展的表现并分析发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立初期东北发展重工业的有利条件并分析东北重工业发展的历史作用。

材料 不同的因果分析方法也被运用到现代早期西方的探险和殖民征服上。……文化决定论同样也介入其中。在某种程度上,欧洲的扩张与文艺复兴所导致的创新之间有着必然的联系。欧洲的扩张与基督教文化之间的关联是显而易见的……在对欧洲扩张原因的分析上,那种比较简单的技术决定论的观点也占有一席之地。按照这种观点,欧洲人的成就皆赖于他们掌握了几项新的技术发明。然而,与所有决定论一样,这种技术决定论的观点所带来的问题同它所回答的问题一样多。为什么偏偏是欧洲人做好了采用新发明的准备?

根据材料并结合所学新航路开辟的知识,评析运用因果分析方法所得出的“文化决定论”和“技术决定论”。(要求:观点明确;史实准确;进行多角度评论。论证合理,表述清楚)