材料一唐朝中期以后,陆上丝绸之路的贸易因战乱中断——整体渐趋衰落。当时中外交往和通商已经全方位化,尤其是海路与草原交通都已大有发展,所以外贸的总体活跃程度是超过汉朝的。

——摘编自秦晖《古商路上的贸易逆差(上)》

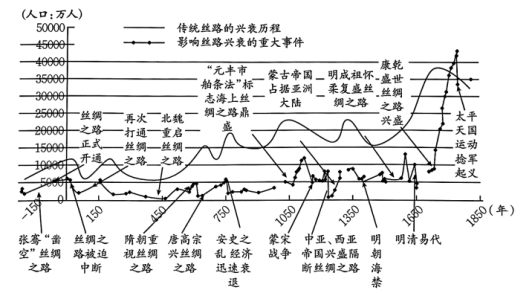

材料二

——摘自周阳敏《“一带一路”深化专题研究:创新合作与融合发展——传统丝绸之路兴衰历史周期研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝中期以后陆上丝路渐趋衰落的原因。(2)请选取材料二中丝绸之路任一兴盛时期的情况,结合所学知识说明其与经济、政治、战争或全球意识的联系。

材料时序性是历史学科的基本特征,人类历史纷繁复杂,一切历史都是在时间的长河中产生的、发展的、结束的。在具体的历史教学语境下,时序意识的表现之一就是在时间的背景下把握历史的变迁与延续、原因与结果。

下表所示为世界近代史上的若干关键词。

“全球航路的开辟”“文艺复兴”“宗教改革”“近代科学的兴起”“启蒙运动”“资产阶级革命”“资本主义制度在全球确立”“工业革命”“马克思主义的诞生”“资本主义世界体系的形成”“亚非拉独立运动” |

——摘编自李秦苏《例谈高中历史教学中时序意识的培养策略》等整理

从材料中任选两个或两个以上处于“同一时间背景下”的关键词,据此自拟一个具体的论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,前后关联,史论结合。)材料一 1581年,在总结大学士桂萼、提督都御史陶讲、江西巡抚刘光济以及海瑞等人的经验基础上,张居正一手制定并推行实施了“一条鞭法”。据《明史·食货志》记载,“一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。……凡额办、派办、京库岁需与存留供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官,故谓之一条鞭。”“一条鞭法”实施后,史料记载,正德初年到万历五年,明朝国库存银呈现总体上升趋势。“一条鞭法”从不同角度降低了征税成本,扩大了总量,并促进了商品经济的发展,缓和了社会的矛盾。

——摘编自王颖《“一条鞭法”的税收研究》

材料二 《中华人民共和国农业税条例》(以下简称《农业税条例》)是第一届全国人民代表大会常务委员会第九十六次会议于1958年6月3日通过并施行的。1983年,根据《农业税条例》的规定,国务院发布了《关于对农林特产收入征收农业税的若干规定》,开征农林特产农业税,1994改为农业特产农业税(简称农业特产税)。《农业税条例》实施期间,我国经济社会状况发生了重大变化。在建立起比较完整的工业体系的同时,农业与工业、农村与城市差距逐步扩大,“三农”问题依然制约着我国经济和社会发展。根据中央决定,2004年,开始免征除烟叶外的农业特产税,同时在吉林、黑龙江两省进行了免征农业税改革试点,其他省份进行了降低农业税税率试点。2005年,中央继续大范围、大幅度减免农业税,全面取消牧业税,并明确2006年在全国全部免征农业税。

——摘编自刘积斌《关于废止〈中华人民共和国农业税条例〉议案的说明》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述明代实施“一条鞭法”的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国农业税的变化并说明造成这一变化的原因。

材料一 19世纪70、80年代,清政府向美国和欧洲分批派遣留学生,总计200余人。留学生侧重学习军事或与之密切相关的各门专业知识。多数人回国后凭借西学专长,得到了清政府的重视和任用……这一时期官费留学生回国以后成为著名人物的有:留美的詹天佑、唐绍仪等,留欧的严复、萨镇冰、刘步蟾等。这批人在新兴的邮电、铁路、矿业等工业和教育、外交、海军建设中做出较大贡献。

——摘编整理自《近代留学生与中外文化》

材料二 甲午战后,经历重创的清政府开始把眼光从“泰西各国”转向小国日本。1898年光绪皇帝发布上谕,“自以派人出洋游学为要”“至游学之国,西洋不如东洋”。此后又令各省督抚遴选在职官员及学生送日游历游学,并颁布了有关的鼓励章程,赴日留学之风骤然兴起。除了清政府派出大量的官费留日学生外,还有相当一部分自费出国的留学生。在长达16年(1896—1911年)的留学热潮中,留日学生多达45000多人,60%的留日学生在留学科目选择法政科和师范科。留日学生中的一些先进分子,如黄兴、宋教仁、陈独秀、蔡元培、蒋志清(蒋介石)等成为中国同盟会的成员和骨干,跟随孙中山为推翻清朝腐败政权作出了积极的贡献。

——摘编自彭洁《简论近代中国留学教育的变化》

(1)根据材料一、二,概括甲午战后的留学活动较之洋务运动时期留学活动发生的变化,并结合所学知识分析出现这一变化的原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识分析晚清时期留学活动对中国社会发展的影响。

材料一 汉初统治者在统治思想上采用黄老的“清静无为”思想,将权力适度下放,令诸侯“掌治其国”。同时,刘邦又确定王国的傅、相由中央任命,而相“总纲纪、统众官”。刘邦死后,吕后继续分封诸侯,地方封国增至十四国,继续实行刘邦强本抑末、以亲制疏的政策。汉文帝、汉景帝在位时期,“吏安其官,民乐其业,蓄积岁增,户口寝息”。尽管如此,国家财政收入仍“岁不数十万石”。而吴国“招致天下亡命者盗铸钱,东煮海水为盐,以故无赋,国用饶足”。文帝十六年(前164年),“分齐为六国又迁淮南王喜于城阳,而分淮南为三国”。景帝时,分梁为五,分故齐为七,淮南分三。同时,又广立亲子为王,如封皇子德为河间王、余为淮阳王、非为汝南王等。

——摘编自汤其领《西汉郡国并行论》

材料二 东汉末年以来,郡不设都尉,以太守兼之。晋代以后,太守以不加将军号为耻辱,梁朝和陈朝的太守也加“都督”,兼领军权。西晋形成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。《北齐书》说,“魏自孝昌之季,禄去公室,政出多门。豪家大族,鸠率乡部,托迹勤王,规自署置”,“百室之邑,便立州名。三户之民。空张郡目”,南北朝设县,皆在千数百以上。

——摘编自邝士元《中国经世史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉文帝、汉景帝改革封国制的内容,并分析上述改革实施的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出魏晋南北朝地方行政体制的变化。

(3)综合上述材料并结合所学知识,就汉代、魏晋南北朝地方行政制度的调整谈谈你的认识。

材料一 秦始皇开创博士制度,选拔东方六国博通古今的学者充任参谋和顾问,参与政议,辅助决策。秦在继承周文化的同时,因久处西北边陲而戎化较深,其博士议政制度明显受到尚处于游牧生活向定居的农耕生活转化阶段的有原始民主制残余的西北诸戎影响。秦统一六国后,为消弭六国的反抗意识,在文化上采取特别优容的态度。从可考的博士看,其籍贯都在关东。这样看来博士是东方六国的政治代表,秦始皇吸收各国的士人担任政府设置的博士官,让他们参议朝政从而组建了参议辅政集团,创建了博士议政制度。

——摘编自夏增民《博士制度与秦朝政治转折》

材料二 廷议制度确立于秦汉时期,由秦始皇确立的朝议制度演变而来,明代更加规范和完备。明代凡遏重大事情必交廷议谈论,提出解决方案后上奏皇帝批准后执行。廷议的内容主要有议立君、议储嗣、议建都、议郊祀、议宗庙、议典礼、议封爵、议亲藩、议大臣、议民政、议漕运、议边事等。参加廷议的人员有明确的规定,包括阁臣、九卿、科道,以及与所议内容有关的文武官员等,皇帝一般不参加廷议。确定廷议时,依据所议事项的内容归六部中哪个部主管,廷议的举行就由该部尚书主持。廷议有一般固定在左阁门举行,人们称之为东阁议事、东阁会议。廷议制度作为明代中央行政制度的重要组成部分,起到了一定的积极作用,但后期往往沦为党争的工具。

——摘编自马静茹《明代廷议的运作研究——以俺答封贡为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦朝博士议政制度建立的原因。

(2)根据材料二,概括明代廷议制度的特点,并结合所学知识对其简要评价。

材料一 秦朝开始,专制主义中央集权制的地方行政体制是郡、县两级制……秦有四十多郡,中央直接管理问题不大,西汉时疆域逐渐开拓,郡国的设置日益增多。汉武帝时达到了一百多个,中央直接管理就有些麻烦。于是,武帝时全国设十三部(后亦称州),设部刺史,再加上京城的司隶校尉,共十四个……东汉末年,军阀割据,州刺史或州牧成了地方割据势力,从此,魏晋南北朝的地方行政机构变成了州、郡、县三级……机构重叠,人员膨胀,所谓"十羊九牧",十分不便。

——摘编自宁可《中国封建社会的专制主义中央集权制度》

材料二 晚清以来,流民大量涌入东北,清政府也逐渐放宽封禁政策,招民开垦,以加强对东北地区的开发。日俄战争后,边疆局势急剧恶化。面对“外有强邻逼处,内有马贼横行”的危局,从封疆大吏到普通知识分子,纷纷呼吁清政府改革东北地区的军府制度。光绪三十三年(1907年),清廷裁三省将军,设立东三省总督,总督之下设三巡抚,分管奉天、吉林、黑龙江行省,行省下分设道、府、厅、州、县等地方民治机构。其中,东三省所设之道,多数为分巡道兼兵备衔,道员兼辖招民招垦、旗民交涉以及蒙务、商务、税收等。道本身具有监察职能,部分道还受理中外交涉事务。道的设置有益于东三省由军府制向行省制过渡及开发边疆、缓解危机。

——摘编王景《清末东三省道设置与作用》

(1)根据材料一,概括汉武帝时期地方管理机制变动的主要原因,并说明汉代及之后地方行政机构层级增多带来的不利影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清政府改革东北地区行政制度的原因,并简析晚清政府在东三省设置道的作用。

材料 中古时期的欧洲传统文学(特指西欧文学,下同)是一种独立的文化现象。它所反映的问题是文学已经“开始思索自身”,这一情形下作者个体的作用就得到凸显:珍视艺术技巧,作家们渐次进入一种竞赛的环境中——谁比谁写得更好,或者谁可以成为文学典范。有学者提出,同一时期的古罗斯文学还远未意识到自己有什么特征。它不属于独立的文化现象范畴,也不彰显自己的独立特征。这一时期的古罗斯文学很难被视为文艺作品,美学功能还不独立,主要是服膺于一种实用、教化或者是权威性写作。这一切与东正教传播之初强调个人对于宗教意识的绝对服从有关联。天主教关于个人通过行动来完成自我拯救的教义,对于人的个性具有更多意义,为其提供更多可能性。相对于西欧中世纪或者是拜占庭文学,古罗斯文学的作者缺乏自我投射性,从历史渊源的角度看,虽然拜占庭文学有自己的特征,但是所有从拜占庭文化进入到“俄罗斯心灵”(近代俄罗斯文学特有的精神内核)的文化因素恰好都是反个性化与反世俗生活的,其他斯拉夫国家比如保加利亚、塞尔维亚等国的文学在这一点上和古罗斯文学趋同。

——摘编自兰钦、田洪敏《古罗斯文学的品性》

(1)根据材料,概括中古时期西欧文学与古罗斯文学的不同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析影响古罗斯文学产生和发展的因素。

材料一 宋朝统治者采用政治、经济、行政等手段以推广先进的农业技术。地方官在其辖境内劝农时,大力推广江浙一带先进的耕作技术。自真宗朝始,政府大力推广占城稻,提高了水田的抗旱能力;采用优惠的税收政策和具体的技术指导,推广稻麦二熟制;广泛种植桑麻、木棉、苎麻等经济作物。通过这一系列举措,宋代农业得到巨大发展,为宋朝经济文化的繁荣打下了坚实的基础。

——摘编自周方高、宋惠聪《略论宋代的农业技术推广》

材料二 元代统治者在中央设大司农司等机构,专掌农桑水利事务。并且常派出劝农官及知水利者,巡行各地,规定“凡河渠之利,委本处正官一员,以时浚治”。同时将牧场拨给农民,听民自垦荒地,并规定免除一切劳役、赋税。如中统二年七月“敕怀孟牧地,听民耕垦”。地处边疆的云南曲靖等路遂“野无荒闲,人皆力耕,地富饶好”。边镇腹里皆置屯田处所,“由是而天下无不可屯之兵,无不可耕之地矣”。辽阳戍兵原每岁需海道运米十万石供给,实行屯田后,“耕渔自养,粮不须给”。十多种农业科学专著被朝廷刊印后,付诸路转运司,以助民务。总之,元代农业在前朝基础上仍有较快发展。

——摘编自谢天祯《论元代农业生产的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农业技术推广的特点并说明其意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与宋代相比,元代重农措施的不同之处,并分析其原因。

材料 汉代自刘邦建国至献帝禅让,登上后位并荣幸成为皇太后的共有17位,其中先后有9位皇太后临朝称制。汉代统治者十分注重“以孝治天下”,厉行嫡长子继嗣的宗法制度。在两汉帝系的传嗣过程中,“主幼时艰”或“皇统屡绝”的情况时常出现。为保证皇权嫡传,母后们便临危受命,援立幼主,临朝听政,主持国家大局。如东汉孝和帝驾崩后,邓后临朝听政,号令自出,不论外戚还是宦官,在她的严格约束下都心怀畏惧,不敢擅权为政。她还先后创办两所宫邸学,整理经学,教授宫人,教育王家子弟,亲自监督考试,以示督促。吕后听政时,实行宽徭薄赋政策,“减田租,复十五税一”,严苛法令予以省减,先后废除《挟书律》和《妖言令》,允许民间收藏书籍,恢复言论的相对自由。

——摘编自贾丽英《论汉代母后政治》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉代母后政治兴盛的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉代母后政治兴盛的影响。