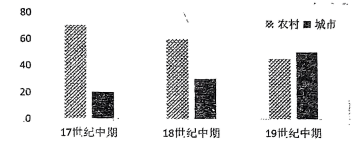

材料一 下图是17世纪中期至19世纪中期英国农村人口和城市人口占总人口的比例图。

材料二 雄鸡的报晓深长悠远,刺穿了清晨的烟霾,高楼沐浴在雾海,人们在工作间里忍受着痛苦,在卑微的渴望中呼出垂死的气息……

——摘编自【法】查尔斯·波德菜尔《巴黎景象》

人行道上挤满了车辆,宽广的大道上,充斥着妇女和商店及展览,一百万人口,自由和极好的礼仪,嘹亮的声音,热情好客,最勤劳和有好的年轻人。匆忙和波光粼粼的城市啊!我的城市!

——摘编自【美】沃尔特·惠特曼《曼纳哈塔》

(1)根据材料一、二,分析工业革命的影响。(2)材料二中的诗歌能否作为史料?请说明理由。

材料一 1689年2月,英国议会通过《A》,使国家权力的中心无可挽回地由国王转移到议会。

1694年,议会通过《三年法案》,使议会成为一个常设性立法机构。

1701年,议会通过《王位继承法》,明确规定以后英国王位不得传给天主教徒,并规定国王的一切法律与条例非经议会通过均属无效。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

材料二 市场总在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的工业革命。

——马克思和恩格斯《共产党宣言》

(1)根据材料一说出“A”处的文件名称及其作用,并概括英国君主立宪制确立过程的主要特点。(2)根据材料二并结合所学,从市场和技术两个角度阐释工业革命首先发生在英国的原因。

材料一 作为一种上千年的文化存在,科举制显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能而且将其制度化……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造。客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

材料二 进入19世纪,在“政党分赃制”的影响下,官吏的任用是以党派为基础,从而造成官吏队伍不稳定,政府工作混乱,政策缺乏连续性。18世纪末19世纪初,英国斯坦顿父子在《一个驻中国大使权威记录》和《关于中国的杂记》中对中国政府官吏选拔的种种描述,在英国产生了广泛的影响。19世纪中期以后,英国社会经济得到了迅速发展,迫使政府必须增加管理社会事务的职能,需要增设一些新的社会管理机构和一大批具有较高知识水平和技能的管理人员参与管理社会事务,以提高工作效率。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的建立及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出科举制的“客观的历史合理性”的体现。(2)根据材料二、概括近代英国文官制度确立的背景。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1840年前,中国没有专门管理涉外事务的机构,理藩院既管理少数民族事务 又管理涉外“朝贡”事务。中国外交体制演变,始于“五口通商大臣”设立,后来随通商口 岸扩展,设置南洋通商大臣、北洋通商大臣,负责管理对外通商事务。1861年,成丰帝迫 于英法压力,成立总理衙门,它是专管洋务及外交事务的中央机构,中国外交体制重大变 化。1877年,清政府在英国设立领事馆,它是中国在海外设立的第一个领事馆。中西交往 中,清朝放弃了“谕”“批”等居高临下的回复夷书定例,改用“照会”样式。1901年,外 务部设立,它厘定使节职制,制定外交规章,重视外交官培养,中国近代外交体制正式确立,这对促进中外经济文化交流有积极作用。

——摘编自《外交近代化》

材料二 新中国成立初期,与苏联正式签订《中苏友好同盟互助条约》,“这样就便利我 们放手进行国内建设工作”并参加一系列国际会议,提出和平共处五项原则。新时期以来, 中国外交的成就极为显著。在朝鲜半岛问题上,中国鼓励和支持朝美双方继续开展对话并且 在伊朗核问题上积极发挥中国智慧,从2011年的利比亚撤侨,到2018年的泰国普吉岛游船 倾覆事故,可以说中国同胞走到哪里,中国外交人员就跟到哪里。以2001年中国加入世贸 组织为开端,中国先后发起成立了亚洲基础设施投资银行、南南合作援助基金、国际发展知识中心等,同时推进“一带一路”建设。此外,还主办北京APEC会议、“一带一路”国际合作高峰论坛,金砖国家领导人会晤等主场外交。

——摘编自金灿荣、刘冰若《中国外交的特点和趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代清朝外交的主要变化

(2)根据材料二,概括新中国成立以来外交政策的特点,并结合所学知识,说明当今中国外交活动的意义。

材料一 两次鸦片战争后,随着资本主义经济入侵的刺激,传统的自然经济在沿海沿江口岸地区逐步瓦解,六七十年代清政府开始了举办求富求强的洋务运动。在这些因素的交织作用下,东南沿海和长江中下游通商口岸的一些官僚、地主、买办和商人开始投资创办近代企业。

——摘编自徐国利《中国近代儒商的形成和近代儒商文化的内涵及其特征》

材料二 据北京政府农商部统计,1914年工业企业注册的资本是六千两百多万,1920年增为一亿五千五百万元,增加125%;资本在50万元以上的大企业1914年只占总数4%,1920年增加为14%。1914年到1920年,中国资本的纱厂由35家增至63家,纱锭由687900多锭增至1354500多锭,即增加了97%。同时期面粉厂增加了84家,面粉的出口由7万担增至396万担,并由入超转为出超。

——摘编自孙长斌《一战时期中国经济变化与民主革命新因素的成长》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代民族资本主义企业产生的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括一战期间民族资本主义企业发展的特点并分析其成因。

(3)综合上述材料,谈谈你对近代民族资本主义发展历程的认识。

材料 历史上先后有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋唐、后梁、后唐、后晋十三朝代(政权)以洛阳为都城(或陪都),在这十三朝中以隋唐两期的洛阳城最为繁盛。隋炀帝带领百官和商贸迁都于洛阳,并修建了以洛阳为中心的大运河。唐初营造洛阳宫,高宗时期洛阳被称为东都,武则天时期定洛阳为神都。隋炀帝在洛阳开设了三个大市场,即丰市(东市)通远市(北市)大市(南市),其中丰市的规模最为宏大,市内有312个店区,店铺有3000余家,行业分为120多种。这一时期,来往洛阳的少数民族商人日益增多,其中以西域胡商居多,他们带来了大量的香料,同时从洛阳地区贩走大量的瓷器和丝绸。洛阳手工业门类繁多,有彩帛行、金银行、造车行等上百种行业。

——摘编自《隋唐时期洛阳城经济文化的发展》

(1)根据材料,概括隋唐时期洛阳城经济发展的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,简析隋唐时期洛阳城经济发展的原因。

材料一 美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,使非洲变成商业性地猎获黑人的场所——这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

——摘编自马克思《资本论》

材料二 19世纪末 20世纪初,亚洲的社会发生了深刻变化。一方面,帝国主义的侵略加深了亚洲各国的民族危机;另一方面,亚洲国家的封建经济进一步解体,民族资本主义得到一定发展,民族忧患意识和民主改革意识觉醒。在这种情况下,亚洲各国人民掀起了反帝反封建的民族民主运动的新高潮。古老的亚洲开始觉醒。

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析西方早期殖民扩张的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括亚洲觉醒出现的原因。

材料一 隋唐时期,国家建立了以律、令、格、式为主体的成文法体系。唐朝的“律”基本是刑法,“令”是有关国家各项制度的规定,“格”是将皇帝诏敕整理为具有永久法律效力的法规,“式”是政府机关的施政细则,四者分工协作、相辅相成。唐高宗永微四年还颁布了对律进行解释的《唐律疏议》,与律条具有同等法律效力。唐律维护等级制和家族制将对官员及其亲属的优待公开清楚地写在法律上;同时,唐律也要求官吏依法行使职权、恪尽职守,违反者要处罚。唐玄宗以后,不再大规模修订律、令、格,式,而是采取颁行《格后敕》的简便立法形式,来应付日益复杂且多变的社会问题。《格后敕》与律、令、格、式并行,地位逐渐重要,最终发展为五代及北宋的《编敕》。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 11世纪起,西欧的日耳受法和宗教法面对日益复杂的经济纠纷和众多的社会问题,已显得无能为力,罗马法体系便在这种情况下复兴起来,罗马法的复兴以注释法学派的形成为开端,该学派采用神学家们的“经院方法”来研究罗马法,对古代罗马法文献进行考证、注释、解说、概括和阐述。13世纪后半叶起还产生了评论法学派,把罗马法的原则运用到现实各种社会关系之中,转化为现实的法律。他们还把罗马法与教会法,日耳受习惯法、封建法和城市法等结合起来,形成了欧洲大陆通用的法律。来自欧洲各地的法律学子汇集于注释法学派和评论法学派所在的波伦那大学,这些学生回国后从事罗马法的研究和传授,使罗马法复兴运动扩展到整个西欧,逐渐形成了以罗马法为基础的民法法系。

——摘编自庄锡昌《西方文化史》

(1)根据材料一、归纳唐代法律制度的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析罗马法得以在西欧复兴的原因。

(3)列举新中国法治建设进程中取得的成就。

材料 “欧洲精神”在实质上点出了17—19世纪世界历史的走向。第一、17世纪是方法论革新时期,近代的科学思维是在这个时期酝酿的。第二、以18世纪的法国为代表,启蒙思想家对米来社会提出了天赋人权、平等、法治和权力制衡等政治思想,以及自由竞争的经济主张。第三、西方文明中的“自由”和“自由主义种人类向往的理念及其所体现的民主体制,到19世纪下半叶在欧洲(包括美国)已得到广泛共识。

——摘编自陈乐民《欧洲文明十五讲》等

上述材料是学者对近代世界历史走向的阐释。结合所学知识,任选世界历史某一时期,并提出一个能够反映该时期“世界历史走向”的主题,进行简要阐释。(要求:不得与材料中的主题重复,史论结合,史实准确,逻辑清晰)材料一 汉儒们秉持先秦儒家追求统一的观念,把大一统当作政治理想的首要大事,董仲舒明确提出,“春秋大一统,天地之常经,古今之通义”。在大一统观念的指导下,儒家认为无论是居于中央的“华夏”,还是分居四边的“夷狄”,都是汉朝天予统治下的臣民。汉代在管理四夷的机构上承袭了秦代,也有中央和地方之分,但是设官更加具体,职权更加明晰。在中央机构中,汉朝继承了秦的典客制度,典客的名称在景帝中元六年(前114年)被更为“大行令”,汉武帝太初元年(前104年)又把“大行令”改称为“大鸿胪”。汉代对秦朝管理四夷的中央机构的继承和发展,特别是汉武帝时期所进行的改革,反映了当时中原地区与四夷交往频繁的现状,也表明了汉武帝对四夷的有效统治。

——摘编自林先建《儒家华夷观与汉武帝民族政策研究》

材料二 魏晋南北朝以来的民族交融推动了胡汉交往交融,承毅而立的李唐皇室本身也带有鲜卑血统。唐高祖李渊称“胡、越一家,自古未之有也”。唐太宗进一步提出“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一”的“华夷一体”开明民族观,认为夷狄亦人耳。少数民族也因此将太宗草称为“天可汗”。唐玄宗时延续了这种包容思想。秉持“中外无隔.夷夏混齐”的态度,以宽广的胸怀纳戎延狄,释放吐蕃俘虏,摒弃民族偏见。以至诚之心安抚四夷。在这种民族观的渗透下。唐代统治者针对少数民族实施了更为开明的民族政策。

——摘编自张文五《唐代和亲与民族关系建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代设置民族机构的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉唐民族政策的共同点。

(3)当代中国民族政策从确立到完善的标志性事件都有哪些(至少3点)。