材料一 “山东蓬莱县之有大粒种,始于光绪年间,是年大美国圣公会副主席汤卜逊自美国输入十瓜得(quarter)大粒种至沪,分一半于长老会牧师密尔司,经其传种于蓬莱”。大花生在山东东部试种成功以后,逐渐向山东中西部及全国扩种。《怀宁县志》(1915年)记载: “落花生宜沙地。道光以来,洪水泛滥,渌水乡江滨,田园多被沙压,蔬菽不生,惟宜种此。花生结实,或挖或筛,为酒馆茶肆中所不可缺之品。亦可以之榨油,每斤可值钱四五十文。其利虽薄,然以沙废之业,得此亦不为无补云”。

——摘编自王宝卿、王思明《花生的传入、传播及其影响研究》

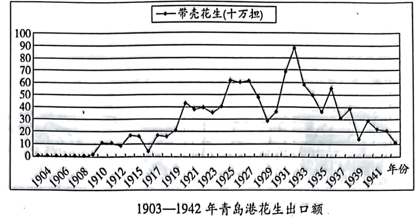

材料二 清末至民国年间,受气候变化和市场化的影响,花生逐渐成为山东低山丘陵区的主要经济作物,形成集中产区。在高利润刺激下,低山丘陵区的农民通过种植花生融入国际市场,并利用种植花生的方式维持家庭的正常运转,青岛港是当时花生的主要输出港口。

——摘编自王保宁《花生与番薯:民国年间山东低山丘陵区的耕作制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明美国花生传入中国的背景及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出民国年间青岛港花生出口额演变趋势,并分析其影响因素。

材料 五四运动前后,王光祈广泛接触各种社会主义思潮,成为外来新思想的积极鼓吹者、空想社会主义的实践家。王光祈曾写道,一战结束后,中国青年“对于旧社会、旧家庭、旧信仰、旧组织以及一切旧制度,处处皆在怀疑,时时皆思改造,万口同声的要求一个新生活”。1919年他在《晨报》发表《城市中的新生活》,提出在城市中成立工读互助团。王光祈四处奔走游说,很快得到陈独秀、李大钊、胡适等文化名人的支持。《城市中的新生活》一文发表的当月月底,工读互助团便在北京正式成立,参加者达数十人。大家立志要终身做工、终身读书、改造社会、建设“新生活”,并表示要脱离家庭关系、婚姻关系和学校关系。1920年1月,王光祈在《少年中国》杂志发表题为《工读互助团》的署名文章,提出:“工读互助团是新社会的胎儿,是实行我们理想的第一步。”他将“这次工读互助团的运动”称作“平和的经济革命”,由此正式开启了北京工读互助团的社会实验,但最终以失败告终。

——摘编自苏峰《北京工读互助团:一场追求“新生活”的社会实验》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王光祈工读互助思想产生的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王光祈的工读互助实践活动。

材料 1977年,卡特政府执政后,延续了尼克松与福特政府的对苏缓和政策,特别是把美苏第二阶段限制战略武器会谈作为一项重要议题予以继承和推进。卡特政府在前任政府既有共识的基础上,对美苏的战略核武器提出了更为严格的限制建议。在具体的谈判中,虽然美苏双方互有妥协,但每一方都追求在均衡地限制战略武器的同时,尽可能保持自己的相对优势,限制对方的长处。总体上来看,美国的让步小于苏联的让步。虽然谈判双方各有优势、矛盾重重,但都不断调整立场,最终达成了更能体现美国优势和利益需求的《第二阶段限制战略武器条约》。作为美苏核军控的一项重要成果,即便条约后来没有生效,但双方都愿意实际遵守之,足见其积极意义和重要价值。

——摘编自刘磊《卡特政府对苏缓和政策与第二阶段限制战略武器会谈》

(1)根据材料并结合所学知识,概括美苏第二阶段限制战略武器会谈召开的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析美苏第二阶段限制战略武器会谈的积极影响。

材料一 进入20世纪的中国历史,一开始张扬出的旗帜就是“革命”。辛亥革命之后,革命话语演变成为社会普遍认同的价值取向。辛亥革命及其后的二次革命或推倒袁世凯的“再造共和”的持续的“革命”,即使取得功效,也只不过是“革命时代”甚或“革命历史”的一个阶段,诚如鲁迅所认为的那样:以上的所谓“革命成功”,“是指暂时的事而言;其实是‘革命尚未成功的’。革命无止境……”

——摘编自王先明《从风潮到传统:辛亥革命与“革命”话语的时代性转折》

材料二 1926年1月,毛泽东指出:“辛亥年的革命(失败),因为当时还没有有组织的工农群众;当时国内还没有代表无产阶级利益的中国共产党;国际的局面是几个强国霸占了全世界……中国当时的革命没有国际的援助。”1938年,又提到:“孙先生的伟大在什么地方呢?在于他的三民主义的纲领,统一战线的政策。”1939年,他在名为《青年运动的方向》讲演中说:“辛亥革命把皇帝赶跑,这不是胜利吗?说它失败,是说辛亥革命只把一个皇帝赶跑,中国仍旧在帝国主义和封建主义的压迫之下。”在1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议的开幕词中他又说:“一百多年以来,我们的先人以不屈不挠的斗争反对内外压迫者,从来没有停止过,其中包括伟大的中国革命先行者孙中山领导的辛亥革命在内。”

——摘编自卢毅《毛泽东对辛亥革命的评价》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“20世纪的中国历史,一开始张扬出的旗帜就是‘革命’”的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明辛亥革命“成功”与“失败”的体现。

(3)根据材料二并结合所学知识,分析辛亥革命为中国民主革命的继续发展提供的有益经验教训。

材料一 伏尔泰在《哲学通信》中系统地阐述中国的历史、道德、哲学等问题,竭力推广孔子及其创立的儒家学说。

孟德斯鸠从朱熹的“法者,天下之理”和礼法应“与时宜之”思想中得到启示,在《论法的精神》中提出:“从最广泛的意义上讲,法是从事物的性质中产生出来的必然的关系……人也有自己的法。”

————郭丽娜、康波:《18世纪法国启蒙主义文学中的中国思想文化因素》

材料二 在思想文化层面,中华文化的核心一一一一儒学以及孔子的思想对欧洲近代以来的著名思想家都产生了重要影响。这种影响的产生,既是基于长期以来中西文化交流的历史沉淀和物质准备,也凭借西方传教士出于在华传教的目的和启蒙思想的客观需要,同时也仰仗中华文化本身所具有的博大精深、底蕴深厚的内在特质。

————顾友仁:《基于当代视野的中华文化与欧洲启蒙运动》

(1)根据材料一、二结合所学知识,分析启蒙思想家推广学习儒学的原因?

(2)儒学不仅影响中外历史发展进程,同时也具有非常强的现实意义。从儒学某一思想主张出发,谈谈你对儒学现实意义的认识?

材料一 1899年4月,第一批日本移民共790人来到秘鲁著名港口卡亚俄,随后便被安排到各大甘蔗种植园中。1923年秘鲁废除契约移民前,共有80批、12452名日本移民根据日本政府颁布的《契约移民协定》来到秘鲁。1923年后,依靠亲属、同乡链条关系被邀请到秘鲁成为日本向秘鲁等拉美国家移民的主要方式。到1940年,共有约50000名日裔生活在秘鲁,其中的87%集中在利马、卡亚俄等大都市及其附近地区,他们多从事商业及其他服务业。珍珠港事件后,日本向秘鲁的移民基本停止。二战前,秘鲁共有50所日裔学校,这些学校分散在利马及其他日裔聚居地。这些学校基本上根据日本的教育模式进行管理和授课,课程的重点放在对日语、日本历史及地理的学习上,主要是为学生们将来回日本继续接受初中教育作准备。此外,日裔父母还非常注重向孩子们传授日本的礼仪风俗,在生活中也会遵守日本的节假日规定和举行各种日本仪式。

材料二 99%的日本移民都是缺乏教育的贫苦农民。贫困使他们不得不出走他乡。他们认为,真正的“日本人”生活在国内,被迫离开的失败者,都是被祖国抛弃的人,社会将他们遗弃,是为了让留下的人过得更好。受这种思维方式的影响,大多数旅居海外的日本人拥有在海外取得经济上的成就,重回祖国获得接纳和认可的夙愿。自日本开关以来,日本政府从未对拉美日裔的生活袖手旁观,在拉美的日本移民普遍对母国有很强的依赖心理和民族感情。加之日本文化与拉美文化存在着巨大差异,二战前拉美日裔对融入当地社会相当消极,这种状态引起当地社会的不满,致使20世纪二三十年代的拉美社会排日情绪高涨。

——以上材料均摘编自刘兆华、祝曙光《试论制约拉美日裔同化与融合的心理因素

——以二战前巴西和秘鲁日裔为例》

(1)根据材料,概括二战前日本向秘鲁移民的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析二战前日本移民难以被拉美社会同化的原因。

材料一 从晚清王朝的本意上说,保持“天朝体制”和“上国”地位是宗旨,所以无论面临多大的外界压力,晚清王朝誓死保留了负责朝贡外交事务的理藩院,这种抗争直至1895年朝贡体系完全崩溃为止。在西方的强迫之下,晚清王朝为适应日益复杂的外交交涉而按西方的要求设置了主管洋务的总理衙门,并在上海和天津设置了南北洋大臣,负责一切对外交涉。而自1875年开始,晚清王朝在内外压力下设置的使领制度就更明显地反映出其对近代国际体系中的国际法原则的一种适应。1873年,同治帝在紫光阁以“五鞠躬礼”代替朝贡礼接见了当时列强驻华公使与代表,此举解决了自1793年以来中西方外交体制在觐礼问题上的争议。对晚清王朝而言,这实属无奈之下的变通与适应。

材料二 1919年的巴黎和会之后,中国外交出现了一个新的现象,那就是政府外交与国民外交的互动加强,取消不平等条约、收回国家主权的意识和行动日益强烈。第一次世界大战之后,西欧列强发生了巨大的变化,许多国家在战争中衰落下来,而1928年南京国民政府形式上实现了统一中国的目标,力量的此消彼长为中国的收回主权运动提供了最有希望的可能。而第二次世界大战的爆发,特别是1941年太平洋战争的爆发为中国最终废除不平等条约和平等参与国际事务提供了重大历史机遇。1942年中国成为《联合国家宣言》四个发起国之一和1943年中国参与开罗会议等事件证明,在中国一个时代正在结束,另一个时代即将开始。

——以上材料均摘编自龙向阳《关于“中国外交近代化”的思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清时期中国外交体制的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1919~1945年中国外交地位变化的原因及其历史意义。

材料一 中国古代城市经济以服务行业和手工业为主,商业贸易对城市发展的贡献相对小一些。这与中国古代的经济基础有关,更与政府的经济政策密切相关。中国大部分城市的职能是以政治军事为主,即使宋代以后,专门经济型城市虽有所发展,但在城市数量中仍占较小比例。中国传统城市没有特定的“圣地”,没有教堂或广场。中国古代城市形成了从诗社、画社、酒肆、茶楼到瓦肆、勾栏等一系列能够满足社会各阶层文化生活需求的场所。

——摘编自李纯《中国古代城市制度变迁与城市文化生活的发展》

材料二 欧洲中古时代晚期,城市发展已经到了一个新的阶段。港口城市从远洋贸易中获取巨利,由于跨海远程运输风险巨大,且集中投入巨大资金的需求和长期的耽搁、等待,使这些海运城市中的商人逐渐发展了以银行贷款作为基础的信用制度以及分摊风险的保险制度。这两个新兴的经济制度,毋庸置疑是资本主义发展的重要基石。经济实力的增长,提供了城市与封建主谈判的资金支持,为城市自治权的获取提供了基础。城市经济兴旺,人口众多,城市大学进一步发展,大学之间的交流也孕育着创新新理论的机缘。

——摘编自许律云《中西文明的对照》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国城市发展的特点并分析其特点形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中古晚期西方城市发展的表现并说明其影响。

材料一 吕祖谦在《白鹿洞书院记》中写道:“国初(宋初)…学者尚寡,海内向平,文风日起,儒生往往依山林,即闲旷以讲授”。士无求学之所和教学资金的严重匮乏的双重压力之下,他们仍承担起了培养人才和发展教育的历史使命。在官府找款和民间捐赠下,书院得以建立并运转。两宋期间,书院作为主要的教育机构,所授内容多为《诗《书》易》等儒家经典,到了南宋时期则侧重应举训练。书院是知识分子求学之所,也是官府养士人之场地,因此书院多聘请学识渊博、道德高尚的名师讲学问道,在浓厚的学术氛围下,书院的影响力不断提升。

一一摘编自陈祥《试论科举制与宋代书院的兴起》

材料二 明清时期的书院开始由原先的山林推向城市,深入民间社会。据统计,明代有1962所,清代书院有4365所,几乎遍及各府、州。这一时期的书院以其更大的自由度和灵活性,几乎完全取代官学,并肩负起藏书、祭祀的任务。秉持着“人皆可以尧舜”的理念,书院多采用门户开放讲学,力求用通俗之言,以伦理纲常解决民众人生问题、社会问题。这一时期的书院发扬了私学的“有教无类”的精神,不仅教师来去自由,学生也不受年龄、出身、学历的限制。王守仁等人提出书院教学重在“人才培养”,以矫正“追名逐利”的不良心态;清朝时期以颜元为首的学者更是认为一所好学校应以培养“实才实德之士”为己任,教学以教授生徒训法、天文、地理为主要内容,而非科举内容。

——摘编自党亭军《明清书院救学特点的演变及其历史启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院教育的特点,并分析其兴起的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清书院教育发展的表现,并简析其作用。

材料 “工业革今“的概念出现手18世纪末。当时人们对英国社会经济领域中所发生的变革产生了深刻印象,因而以"革命”一词加以表述。汤因比在论述工业革命的后果时讲道:“首先令人感到印象深刻的是人口更快地增长……其次我们注意到,农业人口相对地或绝对地减少。在工业中,最重要的现象则是,由于机器的发明,工厂制代替了家庭手工业制度。”可见,最初研究工业革命的学者,从一开始就注意到了工业革命期间英国社会和经济的重大变化,并且认为“这些变化……是突然的和猛烈的。一些伟大的发明都是在相当短的时间内完成的。"总之,这一批人把工业革命看成英国经济发展的飞跃,是明显的转折。

——摘自王觉非《英国近代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国社会经济领域中所发生的变革被称为工业革命的原因?

(2)根据材料并结合所学知识,分析工业革命的社会影响。