材料一 清政府向外国派遣公费留学生始于1872年。1871年,曾国藩、李鸿章的《挑选幼童前赴泰西肄业章程》规定,根据回国毕业生各人所长“分别奏赏顶带官阶差事”。1899年,总理衙门提出,对毕业回华得有文凭之各类学生,由总理衙门或各省督抚考试,以“评定优劣,量材委用”,在此尚未规定授予科名。1901年,清廷要求对于学成得有优等凭照回国者,统一组织考试,并分别给子各项出身奖励。1904年,清廷学务处拟订第一份留学毕业生考试章程《奏定考验出洋毕业生章程》,并于1905年举办第一届考试。该考试将学成考试和入官考试分开,学部举办的是学成考试,只授科名(如进士出身、举人出身等),不授官职,须再通过廷试(入官考试),才能授予实官,廷试仿照旧式科举办法举行。学成考试均须先行预试(甄录试),预试平均成绩不满50分,不得参加正场考试。当时,学部针对留学生中的旁听生、插班生等现象,指出“存取巧,论其成绩,既与本科正班生有别,又非预备进入本科,似非国家遣生求学之意。”

——摘编自荆月新《清末留学生选官制度的机制创新及其局限》

材料二 清末留学生考试的部分情况

预试 | 正场考试 | 廷试 | ||||

年份 | 参加人数 | 合格人数 | 时间 | 合格人数 | 届数 | 录取人数 |

1908 | 178 | 127 | 1905〜1911 | 1 388 | 4 | 824 |

1909 | 383 | 235 | ||||

1910 | 721 | 560 | ||||

1911 | 587 | 526 | ||||

——摘编自谢青《略论清末民初留学毕业生考试》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末留学生选官制度形成的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析清末留学生选官制度的特点及其影响。

材料一 1913年9月,英国抢先宣布黄金禁运,其他国家也竞相限制黄金自由流动,并因财政支出陡然增大而无限制增发纸币,金本位制遭到破坏。1922年,国联在热那亚召开世界货币会议,英国提议欧洲回归金本位制,主要国家以黄金作为外汇储备,其他国家以黄金和外汇混合作为储备。这种以金本位为基础的金块本位制(即国内不再流通金币,只发行有一定含金量的银行券,银行券兑换金块有最低数额的限制)实际上是希望欧洲各国放弃与黄金挂钩,而与英镑挂钩。拥有大量黄金储备的美国强烈反对并重返高关税政策,逼迫欧洲国家将黄金储备持续移转美国。1925年,英国率先宣布恢复金块本位制,法国紧随其后,美国继续实行金本位制,其他国家则采行以英镑、美元、法郎为国际货币的金汇兑本位制。这种金本位制有着严重缺陷。各国从自身利益最大化出发,竞相窖藏黄金,提高本币黄金保证比率,国际信用关系瓦解,最终酿成1929年的经济危机。

材料二 1933年6月,为缓解金融危机,国联召开伦敦世界经济会议,稳定国际货币体系是核心议题之一。会议召开前后,美、英、法三国中央银行代表在场外进行非正式会谈。但是,因美国国内的经济民族主义,最终导致该次会议无果而终。及至1936年,主要资本主义国家为维护各自利益,纷纷成立排他性货币集团,国际货币体系分裂为“英镑集团”“美元集团”和“黄金集团”(即“法郎集团”)等相互竞争的货币集团。竞争的同时也酝酿着协调,1936年,英、美、法先后达成“三国通货协定”和“三国黄金协定”,三国同意维持各自货币的对外汇率水平,承诺共同合作,保持各国货币关系的稳定,并明确美元与黄金及其他通货的联系。然而随着“二战”的展开,各国竞相实行外汇和贸易管制,保护主义愈演愈烈,整个国际货币体系行走于崩坏的边缘。

——以上材料均摘自宋佩玉《近代国际货币治理体系的建构——全球视角和中国选择》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪20年代英国恢复国际金本位制的原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析大萧条时期国际货币关系的特点。根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对国际货币体系演变的认识。

材料一 古登堡机器印刷术开启了欧洲印刷发展的新篇章。此后,书籍、小册子、宣传单、地图等各类印刷媒介逐渐出现在大众视野,古典类、宗教、科学、商业技能指导等内容的出现,极大地满足了民众的信息需求。15世纪古登堡机器印刷术的助力传播,使得16世纪文艺复兴达到了高峰。此后英国科学革命和工业革命,都可以追溯到15世纪古登堡机器印刷术。

——摘编自黄雅丽、陈勤《古登堡机器印刷术引发的系列变革研究》

材料二 一套活字模需要单字在十万个以上,印制过程中还要经常添加复字和生僻字。清道光二十四年,安徽泾县秀才翟金生及其家人经三十年努力,烧炼了十多万个泥活字。而福建林春祺用了二十一年的时间,耗去白银二十多万两,到道光二十六年刻成大小楷体铜活字四十多万个。清初宫廷刻的铜活字,印成《钦定古今图书集成》后,一直被束之高阁,到了乾隆年间,又因为政府财政困难,被炼铸为铜钱了。

——摘编自张松顷《论活字印刷术之未成为我国古代图书制作方式主流的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古登堡机器印刷术对人类社会产生的积极影响。

(2)根据材料一、二,指出活字印刷术在中国和西欧的不同命运,并结合所学知识分析其原因。

材料 《唐六典》载:京兆、河南、太原牧及都督、刺史“宣布德化”,“敦谕五教”,每岁一巡属县,“内有笃学异能闻于乡间者,举而进之,有不孝悌、悖礼乱常、不率法令者,纠而绳之。”《宋史·职官志》载:府、州、军、监诸职总理郡政,“导民以善而纠其奸慝”,“旌别孝悌”,“举行祀典”;县令总治民政,“有孝悌行义闻于乡闾者,具事实上于州,激劝以励风俗。”《宋史》记载了众多县令级官员的教化实践。在有关唐宋地方官推行教化的事例中,地方官主动要求朝廷支持的趋势由唐到宋逐步明显,一方面是寻求政策支持,另一方面是申请朝廷提供教化的物质支持。朝廷整饬民俗的诏令颁布还有一种倾向极为明显,那就是对南方地区的地方官教化的监督开始凸显。唐宋地方官在边州外郡尤其是在南方地区兴学校、典礼乐,使这些地区“教化大行,俗若邹鲁”,“僻在南隅,而习俗好尚,有东州齐鲁遗风”。边州外郡尤其是南方社会正式步入“文明”社会的范畴,从社会文化心理的角度开始被中原文化认同和接纳。

——摘编自王美华《唐宋时期地方官教化职能的规范与社会风俗的移易》

(1)根据材料并结合所学知识,指出唐宋时期教化的发展趋势,并说明其原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析唐宋时期推行教化的意义。

材料一 从西汉起儒家的法律思想被奉为正统。不过儒家虽然主张礼法并用,但在他们眼中,礼与法不是半斤八两,中国封建法制的实际情况是“礼治”长期占主导地位。儒家认为刑罚必须以礼德为依据,以伦理为统率,刑罚只能惩罚于犯罪之后,而德教却能“止邪于未形”,患于未然,主张先教后诛,反对不教而诛。这套主张后来成为封建统治者统治人民的基本方法。最初,刑起于兵,后来有了法,但主要还是刑法,人们一谈起法就很自然地与刑罚联系起来。平民百姓都谈法变色,视诉讼为畏途。儒家在法与人的关系上,认为政事的兴废、法制存亡,全系于当权者是否贤明。法家虽然反对“人治”,可是,他们又主张“法自君出”,最终还是没有跳出“人治”的窠臼。随着君主专制制度的强化,法自君出被视为天经地义。

——摘编自刘新《中国传统文化与社会主义法制建设》

材料二 古希腊、古罗马的法律是在经济发展、氏族纽带被冲破的前提下,由于外来平民与本国贵族的激烈斗争,迫使贵族不断让步,被迫妥协而产生的。罗马不仅建立了一个庞大的法律体系,而且将法治的精神贯穿于整个体系之中。他们很早就把法律作为一门学问来加以研究,从而产生了一代又一代法律思想家。随着启蒙运动的深入和世俗君权的膨胀,思想家们在驳斥教权专横的同时,对世俗专制也展开了毫不妥协的抨击,批判的焦点大都集中在专制、人治上。公元392年,狄奥多西皇帝颁布法令,正式立基督教为罗马国教。自此,世俗社会的制定法不仅要体现和服从永恒的自然法,还要体现和服从上帝的神法。西方法律文化作为一种传统的私法文化,其法典中大量的关于刑事内容的规定被民法化了,西方的公法也具有强烈的私法化的倾向。

——摘编自于力军《中西法文化差异与中国法文化现代化》

(1)根据材料一概括我国古代法律思想的特征。(2)根据以上材料指出西方法律思想与中国法律思想不同之处,并结合所学分析形成不同的原因。

材料一 1871-1910年德国城市人口占全国人口比重(单位:%)

| 城市人口占全国人口比重 | ||

| 城市人口数量等级 | 1871年 | 1910年 |

| 10万人以上 | 4.8 | 21.3 |

| 1万人—10万人 | 7.7 | 13.4 |

| 2千人—1万人 | 23.6 | 25.4 |

| 2千人以下 | 63.9 | 39.6 |

——摘编自徐旭华《德意志帝国城市化影响因素分析》

材料二 在城市化进程中,大量的农业劳动力不断进入城市,土地利用日益集中,农业生产规模不断扩大,农业的机械化进程加快发展。有限的土地资源决定了德国农业领域扩大的不可持续性,于是,在持续工业化造成的对粮食、原料等不断增长的需求面前,刺激了德国农业科学技术,提高了单位面积产量。在1840年,德国著名化学家李比希发表《化学在农业中的应用》一书,提出植物生长主要靠氮、磷、钾三种基本元素,说明了施肥的科学道理,从此开始了科学的化学农业时代。同时,城市化改变了城镇的面貌和农村的生活节奏,让偏僻的村庄和城镇连接起来,原先城乡之间的隔阂被推倒,改变了农村人们的思想观念。

——摘编自姜丽丽《德国工业革命时期的城市化研究》

(1)根据材料一,概括1871—1910年德国城市化的特点,并结合所学知识说明其形成原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析德国城市化对农村的影响。

中国古代经济重心南移

中国古代经济重心自汉至宋发生了明显转移,由北方的黄河流域逐步转移到江南的长江流域。下面是研究这一变化问题的有关材料:

材料一 甲:西汉至北宋南北方人口占全国人口比例的变化

| 西汉 | 唐天宝年间 | 北宋崇宁年间 | |

| 黄河中下游地区 | 70.3% | 57.1% | 29.9% |

| 长江流域 | 20.3% | 38.1% | 54.3% |

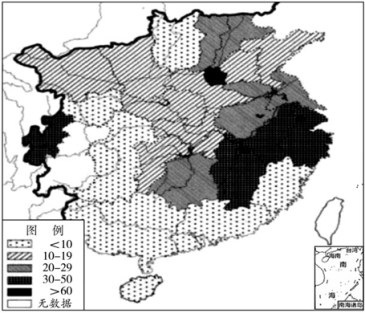

乙:北宋中期土地垦殖率

材料二 宋代东南地区人均耕地越来越少,在土地上从事耕作的农民,无论是主户还是客户都为提高单位面积上的粮食产量而作出各种努力。在精耕细作农业的支撑下,“吴楚之地方数千里,耕有余食,织有余衣,工有余材,商有余货”。故宋人称:“今天下根本在于江淮,天下无江淮不能以足用,江淮无天下自可以为国。”天下根本在于江淮并不夸张,太平兴国六年朝廷规定由江淮漕往京师的粮食为400万石,至道初年增为580万石,大中祥符初年又增至700万石。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国农业地理》

(1)材料一对研究“经济重心南移”有何史料价值,请分别加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代经济重心南移的主要影响。

材料一 南朝刘宋孝武帝时,有个名叫谢士先的人告发申坦是刘义宣(谋反败亡者)的同谋。当时申坦已死,他的儿子申令孙为山阳郡太守,听到这个消息,便到廷尉投案请罪。廷尉卿蔡兴宗议曰:“若坦昔为戎首,身今尚存,累经肆眚(朝廷宽赦),犹应蒙宥(宽恕)。令孙天属(父子天性相连),理相为隐。况人亡事远,追相诬讦,断以礼律,义不合关。”同时指出谢士先“发因私怨,况称风声路传,实无定主,而干黩欺罔,罪合极法。”又有告状的百姓二十二人,案情还未了结,还得参与廷尉审讯,按照当时的法律,这些人应该暂时拘押在尚方(监狱)之中。蔡兴宗“以讼民本在求理,故不加械,即若系尚方,于事为苦”。

—摘编于李延寿《南史·列传·卷二十九》

材料二 公民们:……在一个共和国当中,退位的国王只能在两种情况下派上用场:要么是危害政权的安定或是威胁自由,要么就是同时实现这两个结果。……我必须声明:路易十六必须死,因为祖国必须生。至于路易十六本人,我建议国民公会立刻宣布他是法兰西全体国民的叛徒。我建议为牺牲的自由革命烈士们竖立纪念碑,让人民始终铭记权利意识和曾经屈服于暴君的恐惧,同时也让所有的暴君永远知晓并害怕人民及其正义。

—摘自罗伯斯庇尔(1792年12月3日)《就对国王的审判问题而作的演讲》

(1)根据材料一,概括蔡兴宗在司法实践中体现的思想观念或精神品质。

(2)根据材料二,指出罗伯斯庇尔提出处死路易十六的理由。结合所学知识,分析罗伯斯庇尔演讲所产生的影响。

材料一:夏商周政权统治者对其统治区域的民族施以宗法分封、德化怀柔、因俗而治、尊王攘夷等民族政策,有效推动了夏人、商人、周人的民族融合,到了春秋战国时期,发展成为稳定的华夏民族。……诸子百家提出的政治“大一统”主张和华夷统一的民族观,以及各诸侯国为实现统一所作的努力,为中华民族的整体形成与发展奠定了坚实的历史基础。

——摘编自韩国祥《中华民族政治“大一统”的历史发展及其价值研究》

(1)根据材料一,概括指出先秦时期中华民族形成与发展的具体表现。

材料二:秦朝统一度量衡、车轨和文字,将王政范围扩展至全域,有力地促进了华夏地域的整合,形成了“华夏”“秦人”的大一统概念别称。汉代董仲舒提出春秋“大一统”,将蛮夷纳入中原文化系统,为实现中华民族真正意义上的大一统提供了理论支撑。

——摘编自马慧、刘毅《基于中华民族共同体意识溯源的大一统思想研究》

(2)根据材料二并结合所学,指出秦汉时期推动中华民族共同体发展的措施。

材料三:新中国成立初期中华民族共同体建设波澜壮阔。这一时期,中国共产党带领全国各族人民,通过一系列行之有效的中华民族共同体建设举措,使得各族人民的中华民族共同体意识与民族凝聚力、向心力得到不断增强和巩固,对于新时代铸牢中华民族共同体意识具有重要的现实意义。

——摘编自杨春娥、赵君《新中国成立初期中华民族共同体建设的实践与经验》

(3)根据材料三并结合所学,分析新中国成立初期推动中华民族共同体建设的意义。

材料:近代中国始终涌动着一浪高过一浪的思想启蒙运动。翻开晚清以来思想先驱们的煌煌巨册,有关启蒙思想的文字和呐喊比比皆是。从魏源的《海国图志》,到谭嗣同的《仁学》和康有为的《孔子改制考》,从孙中山的《建国方略》到“五四”运动中民主与科学思想的广泛传播,近代中国的启蒙思潮波波相续,异彩纷呈,成为救亡和革命的重要思想基础。

——摘编自马粼《论影响近代中国启蒙运动发展的因素》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出近代中国思想启蒙运动兴起发展的背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明近代中国思想启蒙运动的意义。