1 . 組織内にチームワーク意識(团队意识)を浸透させるためには、会議やミーティング、個々のメンバーとのコミュニケーションやフォローアップ(帮助)などを通じて、常にメンバー全員が目標(ビジョン)を共有し、目標に対して意識のベクトル(方向)を(ア)ことが必要です。

チームワーク意識のない組織に共通していることは、各メンバーが自分が何をしているのか、または何のためにそれをしているのか分かっていないということです。それぞれが、ただ上から指示されたからという理由で仕事に取り組んでいます。このような状態では、創造性も発揮されません。

(イ)、そのような組織では、会議やコミュニケーションが行われていないのかというと、そうではありません。むしろ必要以上にそれらに時間を割いていることすら(甚至)あります。

ただ、その会議はビジョンを共有したり確認したりするものではなく、目の前の障害のみ(只)に焦点を当て、その障害の原因追及で終わっていることが多いのです。チームワークを築くはずの会議が、犯人捜しや責め会などチームワークを破壊する場と化しているのです。これを防ぐためには、まずリーダー自身が目的、ビジョン、ゴールを明確にし、それを共有するためのコミュニケーションを積極的に図ることが必要になります。

ただ、日頃、リーダーが一方通行のコミュニケーションしかしていなければ、本音を語り合えるような双方向のコミュニケーション環境はなかなか作れません。

双方向のコミュニケーションを行うには、その前提として信頼関係が必要になります。信頼関係を築くには、過去にできてしまった「感情の痼(疙瘩)」を取り除いたり、新しい「痼」を作り出さないことが大切です。

1.文中の(ア)に入れるのに最も適当なものはどれか。| A.使える | B.使う | C.揃える | D.揃う |

| A.各メンバーはすべきことや目標が明確している状態 |

| B.各メンバーはすべきことや目標が明確していない状態 |

| C.各メンバーはただ上から指示聞かずに仕事に取り組んでいる状態 |

| D.各メンバーは目標を明確し、指示を聞いて仕事を取り組んでいる状態。 |

| A.だから | B.つまり | C.では | D.それで |

| A.メンバーが目標を共有している組織 |

| B.チームワークの意識がない組織 |

| C.コミュニケーションが取れている組織 |

| D.リーダーが仕事の指示をしない組織 |

| A.リーダーがビジョンを明確に持ち、コミュニケーションを図ることでチームワークを作り上げることができる。 |

| B.会議は、信頼関係を築き上げることとは何ら関係がなく、時間の無駄である。 |

| C.直面する問題の原因が分からないままでは、チームワークの意識は浸透しない。 |

| D.リーダーが本音を語ることで、チーム内のわだかまり(隔阂)が解けて信頼関係を築き上げることができる。 |

2 . 一軒の家の中で、家族がどのように動いているのかを三つの型に分類すると、イギリス型、イタリア型、日本型の三種類がある。イギリス型の家族はそれぞれに独立した部屋を持ち、個人の場所を大切にしている。団らんの場はあるが、そこにみんなが集まるのは食事やお茶の一時だけである。家族であっても、そこはみんなが集まる場所なのだから、一人だけで自分をの部屋にいると同じようにはすべきではないと考えられている。そこは世界で⼀番小さな公の場なのである。

イタリア型の家庭の中心は広いリビングルーム。みんなが集まり、楽しくにぎやかに語り合う。家族だけでなく、友達も仲間もいっしょになって、食べたり飲んだり歌ったりするし、話に夢中になってけんかになることもある。それでもみんないっしょにいることが好きなのだ。一人になりたかったら、団らんの場を離れて、自分の部屋に帰ればよい。そこは一人だけの世界である。

(①)日本型はどうであろうか。どの部屋もそれぞれにみんなのために使われている。こちらの部屋では食事をし、そちらの部屋ではみんなでこたつを囲み、あちらの部屋では夜になると布団を出して休む。今ではこの生活のしかたはだいぶ変わってきたが、まだイギリス型、イタリア型ほど個人の場と公の場がはっきりと分けられてはいないようだ。

1.イギリス型家族の特徴についての説明として、文章の内容と合っているものはどれか。| A.団らんの時間が少なく、その代り個人の自由時間を大切にしている。 |

| B.みんなが集まる時間帯に、個人のことをしてはいけないことになっている。 |

| C.家族のみんなが集まる場は公共の場所だと考えている。 |

| D.イギリス人にとって自分の部屋は世界で⼀番小さな公の場である。 |

| A.家族団らんや友人の集まりを重視する一方、個人の場所はない。 |

| B.たまにけんかすることがあっても、集まって話すのが好きだ。 |

| C.団らん活動は家庭の中心となっているため、公の礼儀が厳しい。 |

| D.イタリア人は家族と⼀緒に過ごす時間を何より大切に考えている。 |

| A.では | B.つまり | C.そこで | D.しかし |

| A.部屋の使い方や分け方に、個人と公のはっきりした区別がない。 |

| B.部屋の使い方はだいたい家族みんなで相談して決める。 |

| C.家族のみんなが同じ空間にいるので、個人の場所はない。 |

| D.みんなが⼀緒に行動する中で、家族がもっと仲良くなる。 |

| A.公の場所を⼀番重視しているのは日本型である。 |

| B.日本型のリビングルームはイギリス型と似ている。 |

| C.イタリア型家族はけんかの割合が⼀番⾼い。 |

| D.個人の場所をすごく大切に考えているのはイギリス型である。 |

3 . すぐ帰るつもりで訪問した家で、その家の人が「ぜひ食事を」と勧める場合がある。そんな時は、遠慮しないでご馳走になったほうがいい。しかし、食事をする時には気を付けなくてはいけないことがある。まず大切なのは、背筋を伸ばして、きれいな姿勢で食べることだ。和食の場合、畳の部屋で座って食べることが多いので姿勢は特に目立つ。テ一ブルに肘を付いて食べるのもよくない。

また、日本では箸を使って食事をすることが多いので、箸の使い方は食事のマナーの基本だ。まず、箸は右手で取ってから左手に乗せて、もう一度右手に持ってから使う。置く時は、箸置きに箸先を左にして置く。割り箸の場合は袋から①___割って使う。してはいけない箸の使い方もいろいろある。②____、同じ手で箸と茶碗などを一緒に持ってはいけない。箸で皿を動かしたり、箸から箸へ食べ物を渡すのもよくない。また、どれを食ベようかと思って、料理の上で箸をあちこち動かしたり、一つの皿の料理の中から好きなものだけを選んで取ったりしてはいけない。それから、食べ物には箸を突き刺して取るのもよくない。

(1)その外にもいろいろ気を付けなくてはいけないことがある。テーブルの上の食器に顔を近付けて食べてはいけない。ご飯やみそ汁は、いつも茶碗やお碗を持って食べる。日本ではうどんやそばは音を立てて食べてもいいが、(2)その外のものは音を立てないで食べたほうがいい。また、口の中に食べ物がある時は話してはいけない。口の中のものを全部食べて、箸や茶碗をテーブルに置いてから話す。嫌いな食べ物や飲み物がある時は「すみません、③___、、、」と理由を言って、無理に食べたり飲んだりしなくてもいい。タバコを吸いたい時は「吸ってもいいですか。」と聞いてから吸うが、食事の時は、遠慮したほうがいい。もちろんあいさつも大切だ。ご飯を食べる前には「いただきます」、食ベた後には「④___」と言う。ご馳走になった後、すぐ帰るのはよくない。普通食べた後2、30分話をして、それからタイミング(时机)を見て帰る。

問い

1.①___に入れるのに適当なものを一つ選びなさい。

| A.握って | B.出して | C.持って | D.通して |

| A.しかし | B.そして | C.例えば | D.また |

| A.箸の使い方 | B.食器の使い方 |

| C.ものの食べ方 | D.食事をする時の姿勢 |

| A.うどん | B.うどんやそば | C.ご飯や味噌汁 | D.お寿司 |

| A.これは嫌いなので | B.これは食べたくないので |

| C.これは苦手なので | D.これは美味しくないので |

| A.ありがとうございます | B.失礼します |

| C.おいしかったです | D.ごちそうさまでした |

| A.箸と茶碗などを同じ手で一緒に持ってもいい。 |

| B.和食の場合、こしかけて食べることが少ない。 |

| C.箸を使う手で茶碗を持ってはいけない。 |

| D.嫌いな食べ物がある時は食べたほうがいい。 |

| A.日本ではうどんやそばは音を立てて食べてもかまいません。 |

| B.食器に顔を近づけてはいけないので、茶碗を持って食べるのもよくありません。 |

| C.食物に箸を突き刺して取って食べるのもよくありません。 |

| D.食事をする時、きれいな姿勢で食べることは大切なのです。 |

4 . 動物の体の構造は、たとえば心臓が左など、左右で非対称だ。こうした非対称はどうやって生じるのか。理化学研究所(理研)などのチームが、マウスの受精卵(胚)を使った実験で、その謎を明らかにした。6日付の米科学誌サイエンスで論文が発表された。

左右が決まる「引き金」(诱因)は、受精後しばらく経った胚の表面のくぼみ(凹陷)で作られる左向きの水流だ。この水流は、細胞に生えた毛(纤毛)が回転して、胚のまわりの液体が押し出されてできる。すると、水流の下流側の細胞で遺伝子のスイッチが入り、そちらが左になる。上流側ではこの遺伝子は働かず、右になる。

ただ、なぜ水流が下流側の細胞のみで感知されるのかは未解明だった。

「回転しない毛」がカギをにぎる。

理研・生命機能科学研究センターの濱田博司センター長らは、回転する繊毛が生えたくぼみの緑(边缘)の部分に生える、「回転しない毛」に注目した。高性能の顕微鏡で見ると、下流と上流で毛の曲がる方向が( ア )ことを発見した。

そこで、レーザー光の力で微粒子を精密に操る「光ピンセット」(光镊子)を使って、右になるはずの上流側の毛を、左になるはずの下流側の毛と同じ方向に曲げた。( イ )、通常は下流側だけで働く遺伝子が、上流側でも活性化していた。

実験を主導した理研の加藤孝信研究員は、「水流の物理的な力が、毛の曲がる方向として感知され、左を決める遺伝子制御につながることを示せた」と意義を語る。

1.文中の「その謎」の指すものはどれか。| A.マウスの受精卵は非対称であること |

| B.動物の体の構造が左右非対称であること |

| C.動物の心臓は体の左側にあること |

| D.「引き金」は左向きの水流であること |

| A.胚の表面のくぼみで作られる水流が右に流れるから |

| B.水流の下流側の細胞で遺伝子のスイッチが入るから |

| C.上流側の毛は下流側の毛と同じ方向に曲げたから |

| D.「回転しない毛」は下流側にしか生えないから |

| A.右になっている | B.同じである |

| C.逆になっている | D.左になっている |

| A.すると | B.しかし | C.それに | D.つまり |

| A.心臓の謎 | B.くぼみの働き | C.細胞の左右 | D.繊毛と遺伝子制御 |

5 . 2023年2月21日に中国に返還されるパンダのシャンシャンは2歳になったら中国に返還する契約だったが、コロナウイルスの影響もあり5度延期されていた。2月19日は一般公開最後の日だった。最後の姿を目に焼き付けよう(留下深刻印象)と多くのファン(粉丝、迷)が集まり、抽選倍率は約70倍となった。シャンシャンの大きな横断幕を掲示し、写真家による写真展も開催された。街の人は「シャンシャンは孫以上ですよ。いろんな思い出を作ってくれたから」と語り、上野観光連盟には、「絶望と悲しみの中にいる」「シャンシャンのいない上野には行かない」という声もあった。返還中止の嘆願書(请愿书)まで届いた。

そんな大人気のシャンシャンは2017年6月上野動物園で自然交配によって誕生した。一般客へのお披露目(宣传)が始まるとシャンシャンを見るための最大倍率は144倍で、経済効果は500億円を超えた。なぜ、他の動物を差し置いて(忽视)ここまで愛されるのか。大阪大学大学院教授人戸野宏氏は人気の理由を「(パンダには)人がカワイイと息いやすい特徴が満載なんだ。丸々とした体型、短い手足、ぎごちない(笨拙的)動きだ。目の周りの黒い模様で目が大きく見えたり、垂れ目(外眼角下垂的眼)に見えたりする。(ア)、普段接する機会がないから実態があまりよく分からず、自分のイメージの中で『パンダがかわいい』と思ったら修正されることがないのです」と解説した。

『わけあって絶滅しました。』の著者である丸山貴史氏は別の視点から「パンダは穏やかな性格のためにクマに生存競争で敗北しました。その後、栄養価の低い笹を食べるしかなくなったため希少性が高く、守りたいという親心が『パンダ愛』と生んでいるのではか」という仮説を唱えた。そして作家の古谷経衡氏は「上野動物園のブランドカも大きいと思います。そしてここまでサイズが大きいのに人に無害に見える動物が日本にあまりいない、というのも考えられるかもしれません」と分析した。

1.シャンシャンは何歳の時中国に返還されたか。| A.2歳の時 | B.3歳の時 | C.4歳の時 | D.5歳の時 |

| A.シャンシャンを見るための最大倍率144倍となったから。 |

| B.普段接する機会がないから実態がまったく分からないから。 |

| C.パンダには人がカワイイと思いやすい特徴がいっぱいあるから。 |

| D.栄養価の低い笹を食べるしかなくなったため希少性が高いから。 |

| A.また | B.でも | C.さて | D.ただ |

| A.栄養価の低い征だけ食べないためパンダは珍しくなった。 |

| B.珍しい笹しか食べないためパンダは希少性が高くなった。 |

| C.パンダは希少性が高いため栄養価の低い笹しか食べない。 |

| D.栄養価の低い笹だけ食べるためにパンダは珍しくなった。 |

| A.コロナウイルスの影響もありシャンシャンの返還は5度延期されていた。 |

| B.サイズが大きいのに人に無害に見える動物が日本にまったくいない。 |

| C.パンダは穏やかな性格のためにクマに生存競争で負けなかった。 |

| D.上野には行きたくないので、返還中止の嘆願書まで届いた。 |

6 . 人はいったい、どんな動機で学問するのだろうか。「学問したい」という動機だけで学問する人はない。学問するという生活スタイルは、いろいろな動機を持たなければ確立できない。…(略)…

動機には、「内的動機」と「外的動機」の二つがある。「内的動機」とは、自分の内側から込み上げ(涌现)てくる欲求である。「学問したいから学問する」という場合の動機である。これに対して「外的動機」とは、別の目的のために、ある活動をする動因を持つことである。たとえば、「学問は面白くないけれど、これをやれば何か別の点でいいことがある」という場合、動機は(ア)ものである。

学問であれ何であれ、高度なものに挑戦する場合には、最初は外的動機からはじめて、少しずつ内的動機を持つようになれば、それでいい。「自分は本当に学問したいのか」などと自問していると、誰も学問など始められない。最初は、「やりたくなくてもやる」ための動機を手に入れることが大切である。(イ)、授業の単位をそろえるとか、半ば義務的に書籍を買い続けるとか、私的な読書会に継続して参加するといったきっかけを大切にする。そして自分の動機づけを、そのたび更新していきたい。

1.学問の動機について、文章の説明に合わないのはどれか。| A.「内的動機」と「外的動機」の二つがある。 |

| B.「内的動機」は学問したいから学問することを指す。 |

| C.「外的動機」はほかの目的をきっかけに学問することを指す。 |

| D.「外的動機」より「内的動機」のほうが重要だ。 |

| A.内的な | B.外的な | C.いい | D.悪い |

| A.書籍を買い続けること | B.やりたくないという意欲 |

| C.読書会に参加し続けること | D.やり始めるきっかけ |

| A.あるいは | B.ところが | C.それから | D.たとえば |

| A.やりたくないことは、始めからやらないほうがいい。 |

| B.やりたいという意欲がなくても、きっかけを作って始めるのがいい。 |

| C.「自分は本当に学問したいのか」と自問しないといけない。 |

| D.やり始めたら、動機を変えることなく最後まで続けるべきだ。 |

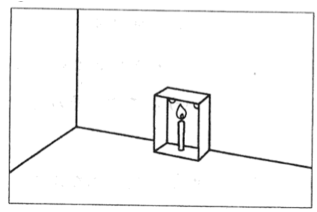

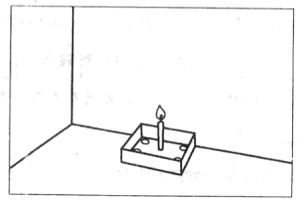

部屋があって、テーブルの上にロウソクがあります(図23)。ほかにはマッチがあります。( ア )画鋲が箱の中にいくつか入っています。部屋の中に壁がある。問題は、このテーブルの上にある道具を使って、ロウソクを地面に垂直になるように壁に立てるというものです。要するに、ロウソクで部屋をともしたいんです。壁にロウソクを付けて部屋が明るくなるようにしたい。どうすればいいでしょうかという問題です。けっこうむずかしいですよね。(少し時間をとって、考えてもらう。)

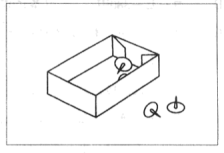

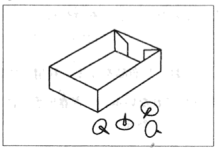

答えなんですが、まず箱から画鋲を出してしまう。この箱を画鋲を使って壁に止める。そうすると水平の台になります。そこにロウをたらしてロウソクを立てる。これが正解です(図24)。私はすごく感心したんです。自分では思いつかなかったので、なるほどなと思いました。もっとおもしろい実験結果は、もともとこの箱に画鋲を入れずに、外に出してバラバラにしておいて被験者に出題したほうが早く解決されるということです。画鋲が箱の中に入っているとなかなか解決ができないというんです。それはなぜだと思いますか。

私たちは、画鋲が箱の中に入っていると、「箱というのは画鋲の入れ物なんだ」というふうに考えますよね。入れ物としての機能をもっていると考えると、それを台にするというアイデアはなかなか思い浮かばないんじゃないでしょうか。入れ物としてではなく、単に一つ箱がポンと置いてあると、これを台にするという考えが浮かびやすい。

( イ )という私たちがもともともっている知識、つまり固定観念が、かえって問題解決を妨げてしまうんです。箱というのは、入れ物にもなるけれども、台としても使えるというようなことに思い至らない。そういう例として出されている実験です。

(市川伸一『心理学から学習をみなおす』 岩波高校生セミナーによる)

1.①「これが正解です(図24)」とあるが、その図はどれか。A. |

B. |

C. |

D. |

A. |

B. |

C. |

D. |

| A.そして |

| B.だから |

| C.でも |

| D.では |

| A.「箱というのは入れ物なんだ」 |

| B.「箱というのは台として使えるんだ」 |

| C.「画鋲というのは箱を止められるんだ」 |

| D.「ロウソクで部屋を明るくできるんだ」 |

| A.画鋲で箱が壁に止められることに気づきにくくなる。 |

| B.画鋲の箱が台として使えることに気づきにくくなる。 |

| C.画鋲がこの実験では不要なことに気づきにくくなる。 |

| D.画鋲を床に刺して使えることに気づきにくくなる。 |

8 . 人間はその生活を維持し、その内容を充実させていくために、積極的に仕事をしていかなくてはならない。そのために、体は思うように働き、十分な力と、十分なスピードと、十分な持久力を持っていることが望ましい。これを体力といっている。こうした体力は、その差はあっても、男女ともに必要なものである。また、一方において我々は、ある程度の寒さや暑さには、平気で耐えていくだけの抵抗力や、少しくらいの病菌は殺してしまうくらいの免疫力を持っていなくては、とうてい自然環境の中で生活を維持していくことはできない。①こうした、体の能力も体力の一種である。そこで体力を二つに分けて、前者のような体力を行動体力と呼び、後者のような体力を防衛体力と呼ぶことがある。防衛体力が男女共通に必要なことはいうまでもないことである。

行動体力のなかには、また二つの要素が含まれている。その一つは、筋力、スピード、持久力といったもので、これらはエネルギーから見た体力ということができる。いかにたくさんのエネルギーを一時に、また長時間にわたって出すことができるかということであって、体の大きさ、筋肉内の太さ、心臟の大きさなどが関係する。従って、これは一般に男子の方が女子の体力を上回るわけである。特に高校期以後には、②そうである。ところが、もうーつの体力、( ア )、巧緻性、平衡性、などといった調整力になってくると、主として神経の働きによるものであるので、体の大きさとはあまり関係なく、また筋力や持久力とも関係が少ないので、男女の間にあまり違いがない。特に細かい動作の調整などは、( イ )の方が( ウ )を上回るものである。

1.①「こうした、体の能力」とあるが、どのような能力か。| A.筋力や抵抗力 | B.抵抗力と免疫力 | C.調整力や持久力 | D.持久力やスピード |

2.②「そうである」とあるが、何を指しているのか。

| A.高校期以後男子の調整力は女子のより強いこと |

| B.高校期以後男子より女子のほうが調整力が強いこと |

| C.高校期以前男子のエネルギーから見た体力は女子のより強いこと |

| D.高校期以後女子より男子のほうがエネルギーから見た体力が強いこと |

3.文中の( ア )に入れるのに最も適当なものはどれか。

| A.まだ | B.それでも | C.すなわち | D.それとも |

4.( イ )と( ウ )に入る言葉の組み合わせとして正しいのはどれか。

| A.男子 女子 | B.女子 男子 | C.子供 大人 | D.大人 子供 |

5.文章によると、正しいのはどれか。

| A.防衛体力は女子のほうが男子を上回る。 |

| B.神経の働きは調整力にかかわっている。 |

| C.エネルギーから見た体力は男女の間にあまり違いがない。 |

| D.抵抗力や免疫力は男女共通に必要で、体の大きさと関係がある。 |

9 . 昼寝を、ぜひ上手に活用したい――そんな人たちのために、どうしたらうまく昼寝がとれるか、そのコツを紹介しましょう。

昼寝をするときは、なにより、昼寝に費やす時間に気をつけてください。昼寝は、たっぷり時間をとるか、または思い切って短くしたほうがいいのです。

睡眠単位(ノンレム睡眠とレム睡眠の組み合わせ)は、1単位が約90分です。これが、ひとつの目安となります。最初は、ノンレム睡眠によって、徐々に脳の活動レベルを下げていきます。その後、脳にエンジンをかけるレム睡眠が現れます。レム睡眠の後に目覚めれば、脳も活動を始める準備が整いつつありますから、気分もすっきりします。

ですから、昼寝のためにたっぷり時間がとれる人は、だいたい2時間弱を目安に昼寝をすればいいかと思います。90分に30分弱をプラスしたのは、横になってから眠りに入るまでの準備時間と考えてください。横になってすぐ眠れる人は、90分強でも構いません。

そんなに昼寝に時間がとれない、という方でも心配は無用です。昼寝は、20分以内で十分だからです。むしろ、時間がとれない人は、昼寝に費やす時間は20分以内にすべきだともいえます。

その理由は、深いノンレム睡眠に入る前に起きてしまえ、ということです。脳の活動レベルが、深く下がる前に目覚めるのがいいのです。

1時間というのは、私たちにとってとてもくぎりのいい時間です。しかし、この時間をまるまる昼寝に当てはめるべきではありません。というのは、1時間程度の昼寝で起きると、脳がかなり深い休息中のときに目覚めるわけですから、かえって頭がボーッとしていたり、不愉快な気分を覚えるのです。ですから、単純に眠る時間が長くなるほど、脳が休まり目覚めもスッキリする、というわけではないのです。中途半端な時間より、短いほうがずっと効果があるのです。

これは、昼寝に限らず、睡眠全般にいえることです。夜の長い眠りの場合も、( ① )を単位として考えたほうが、すっきりした目覚めをむかえることができるはずです。

また、職場の机の前で2~3分目をつぶるだけでも、脳を休息させる面から考えると、いくらか効果があると思われます。目を閉じることは、外界の情報をシャットアウトしてしまうことです。目から入る情報は強力で、脳の働きも非常に大きいのです。これを遮断してしまうだけで、気持ちはずいぶん落ちつくでしょうし、脳も休むことができるのです。

さて、昼寝をたっぷりとると、その夜は眠れなくなる、という昼寝の「害」があります。約90分の昼寝をとると、脳は「昼寝1セット分の眠りをとったから、夜の眠りからその分を差し引いてしまおう」と考えてしまうからです。そのため、夜は寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることがあるのです。

これを避けたいなら、昼寝はやっぱり短いほうがいいのです。

(井上昌次郎『昼寝のすすめ-短時間睡眠の不思議』家の光協会による)

1.昼寝をするときに気をつけなければならないこととして、最も適当なものはどれ。| A.昼寝がたっぷりできるように、前の晩は長時間眠らないようにすること |

| B.2~3分目を閉じて、目から入る情報をシャットアウトすること |

| C.横になってから眠りに入るまでの準備時間を十分とること |

| D.昼寝にちょうどいい長さの時間だけ寝るようにすること |

| A.1つの睡眠単位に、脳が活動を始める時間を足すと約2時間だから |

| B.1つの睡眠単位に、眠りに入るまでの準備時間を加えた時間が約2時間だから |

| C.脳の活動レベルが深く下がる前に目が覚めるようにするには、レム睡眠が終わる直後の2時間後がいいから |

| D.昼寝の後にすぐ脳が活動できるようにするには、ノンレム睡眠とレム睡眠を合わせて約2時間かける必要があるから |

| A.眠りに入るまでに30分弱かかり、深く眠る前に昼休みが終わってしまうから |

| B.忙しい人にとって、1時間全部昼寝に使うのはもったいないことだから |

| C.脳が活動を始める準備が整わないうちに起きることになるから |

| D.昼寝をたっぷりとると、その夜は眠れなくなってしまうから |

| A.2時間 | B.90分 | C.1時間 | D.20分 |

| A.昼寝をがまんすることになるので、その夜はとても疲れて寝つきがよくなる。 |

| B.脳が外界の刺激から遮断されるので、深いノンレム睡眠のじゃまにならない。 |

| C.目から入る情報を遮断することになるので、脳を休ませることができる。 |

| D.強力な情報をシャットアウトするので、数分でもよく眠れる。 |

| A.ノンレム睡眠の途中で起きるため、頭がボーッとして午後の仕事ができなくなること。 |

| B.昼間とった睡眠時間が夜の睡眠の分からマイナスされるので、夜眠れなくなること。 |

| C.昼寝をしたために脳が必要以上に活発に活動し、気持ちが落ちつかなくなること。 |

| D.睡眠を取りすぎることになるので、翌朝の目覚めが悪く、スッキリしないこと。 |

| A.20分以内 | B.30分弱 | C.一時間程度 | D.90分強 |

10 . 音楽家と呼ばれる職能の人に二種類ある。作曲家はもちろん立派な音楽家なのだが、彼の仕事は、主として楽譜に音の流れを記録することである。作曲家自らが、楽譜なしで即興演奏することももちろんかまわない。しかし、一般的には楽譜に記録された①それを、別の演奏家が音に変換する作業をする。演奏家もまた音楽家と呼ばれているのは周知のことである。つまり作曲家によって創作された音楽が、われわれの聴覚を楽しませるためには、演奏家の演奏という行為が必要なのだ。演奏家が再現芸術家とも呼ばれたりするのは、その芸術の性質上、繰り返し再現行為が必要とされるからであり、われわれはそのたびごとに鑑賞の機会が与えられる。

( ② )、演奏家が、単に楽譜の指示に忠実に従って、音に変えていく技能者であるならば、彼は音楽家と呼ばれる資格はあるまい。たとえば、ピアノ塾に通う児童は繰り返し演奏技法を学び、塾のおさらい発表会で、日頃の修練の成果をご披露する。健気な演奏に大きな拍手。ピアノの先生も、児童の母親も、よくできたと褒めはするけれども、それは楽譜の指示に従って間違いなく弾けたということで、児童の演奏家としての習熟を賞讃しているわけではない。本来、演奏家に求められているのは、演奏技法もさることながら、楽譜の示す意味の解釈、それはとりもなおさず作曲家の意図ということなのだが、③それをいかに解釈して現実の音に変えていくかという課題である。カデンツァという部分が用意されている曲もある。ここでは、演奏家の解釈が自由に表現されて、曲全体をいっそう高潮させていく。

指揮者という職能もある。彼もまた音楽家である。作曲家と演奏家の間にあって、彼に課せられた課題は、直接音に変えていく演奏家よりいっそうの解釈力が要求される。作曲家の意図を解釈して、それを演奏家にどのように音として表現させるかが、指揮者の腕の見せどころである。音楽の世界では、作曲家の仕事を原創造、そして指揮者や演奏家のそれを追創造といって説明している。つまり、楽譜という厳然とした原創造はあるが、楽譜に記されていない作曲家の創作意図を体して、指揮者や演奏家は追創造すべきであるというわけである。われわれが音楽会に出かけ、あるいはレコードを選択するのは、④二つの楽しみを同時に享受したいからである。作曲家の原創造としての音楽そのものと、指揮者や演奏家の解釈の仕方を音に変えて表出するという追創造の両方を、同時に楽しみたいというのである。

(谷川正己「建築の発想」による)

1.①「それ」とは、何を指しているか。| A.音の流れ | B.演奏家の演奏 |

| C.即興演奏の音 | D.作曲家によって創作された音楽 |

| A.ところで | B.ところが |

| C.一方 | D.そういえば |

| A.演奏技法 | B.作曲家の意図 |

| C.楽譜の示す意味 | D.楽譜の指示 |

| A.作曲家が創作した音楽と演奏家が演奏した音楽 |

| B.指揮者の追創造と演奏家の追創造 |

| C.作曲家の原創造と指揮者や演奏家の追創造 |

| D.音楽会の楽しみとレコードの楽しみ |

| A.音楽家は楽譜に音の流れを記録する作曲家、再現芸術家とも呼ばれた演奏家と、作曲家の意図を直接音に変えていく指揮者という三種類の人からなる。 |

| B.音楽家の仕事は、自らの創作意図を楽譜に記録する作曲家の仕事と楽譜に忠実に従って音を再現する指揮者や演奏家の仕事がある。 |

| C.音楽家の仕事は、作曲家の原創造と指揮者や演奏家の行う追創造に分けられ、私たちは原創造としての音楽そのものと追創造としての音色を同時に楽しもうとするのである。 |

| D.音楽の世界では、作曲家の仕事を原創造、指揮者や演奏家の仕事を追創造と呼び、私たちは原創造の音楽より指揮者や演奏家が作りだす音色を楽しもうとするのである。 |