餐桌上的乡愁

王胜华

①我跟父亲要一幅画,准备挂在堂屋里。父亲说,十字绣店里摆着一幅松鹤长城图,十分壮观,要能拍了画下来就好了;我说,我想让一些乡物入画,不管山水花鸟、鸡猪牛羊、碓磨犁耙……只要源自故乡就行。

②在村小读书的时候,一到秋收,苞谷便一篮接一篮从地里背回来,堆在堂屋里。当粮架下再次洒满金色阳光的时候,一身白毛的大公鸡便领着母鸡在粮架下捡食被老鼠糟蹋下来的碎玉米了。白公鸡很绅士,从不与母鸡争食,就是已经叼上嘴的食,也要轻轻地放回到母鸡面前。母亲就满满地捡上一盆嫩玉米棒或者洋芋,倒在碓窝里冲细,拌到正在煮沸的猪食里去,老屋便散发出浓烈的猪食味。

③这味一直一直往远处飘去,原先垛木房里安睡着的猪们便骚动起来。母亲最听不得她精心服侍的鸡、猪、牛、羊饿得“闲翻天”,她宁愿自己挨饿,也决不会让鸡猪牛羊饿着,要是猪不肯吃,她便撒一点面,或撒一点盐,想方设法让猪吃完槽里的食。她一边往热气腾腾的猪食里泼洒着冷水喂猪,一边做饭,当猪吃饱了不再哼唱的时候,母亲叫吃饭的声音就从家门口传了出来,钻进父亲的画室,走进我们的校园,飘向爷爷的荞坡麦地,我们就像母亲咯咯的鸡群,飞快地往家里赶。揭开甑盖,或是金粉一样的玉米饭,或是荞花一样的荞面疙瘩饭,或是珊瑚一样的麦面疙瘩饭,或是珍珠一般的白米板……菜桌上,不管是萝卜,地莲花、荞叶、洋芋、白菜,我们都吃得很香。

④生物圈是何其相似!母亲就像她饲养的那只大白公鸡,总让我们先吃饱。

⑤走出一直放在手心里的山村,到遥远的州府读书,电铃声渐渐替代了母亲的声音。虽然路途遥远,好在不出两三个月,父亲都来看我一两次。隔着千山万水,父亲身上的气息是我感知故乡的唯一来源:如果父亲秋天来了,他身上准挂着几缕玉米胡须,肩膀上的灰尘一定留有母亲拍打过的手印;如果父亲春天来了,他的鞋袜里定是裹挟着新鲜的麦粒,背囊里一定装有母亲做的麦粑粑;如果父亲夏天来了,他的裤脚便高高挽起,新鲜的泥土沾齐他的脚踝;如果父亲冬天来了,他的发梢定然是故乡的残霜初雪……也许是父亲对故乡用墨过重的原因,他一来,整个州城便有了故乡的味道;只要父亲往我床边一坐,一股山里农民身上特有的汗息在我的宿舍里经久不息,以至父亲走远了,我还能透过这股汗息获感父亲荷锄握笔的艰辛,以及故乡母亲调和的味道。

⑥我怕失去母亲的味道,然而我还是失去了;我怕失去故乡的气息,然而故乡离我渐行渐远;我怕失去父亲的汗息,然而父亲下城来的次数一月比一月少了,故乡的味道、父亲的气息,越来越弱。

⑦母亲走后,一向硬朗的父亲突然不利索起来,好几次,画笔从他的手里掉落到了地上……

⑧少年不识愁滋味,故乡的风物,母亲的味道,父亲的汗息,都曾伴我一路壮歌,而今已成我不倦的乡愁。

⑨我跟父亲要画,不因为父亲是少有的画家,他的画在若干年以后将升值。我意不在收藏,只想不经装裱,就这样赤裸地将故乡风物挂在我这城市一隅的堂屋里,让它在我这城市的家里添进一抹故乡的色彩,刮进一缕故乡的煦风,洒下故乡山前山后那两三点雨,飘入故乡一片灿烂的阳光,融进故乡杂乱的鸡鸣犬吠、鸟语花香,像母亲做饭那样,在我每日两餐的饭菜里揉进一点故乡的味道。

(选自《西部散文家》,有删改)

1.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.“白公鸡很绅士,从不与母鸡争食”运用拟人手法,赋予白公鸡以人性,写出了动物之间的和谐场面,反衬出人们的丑陋。 |

| B.作者写自己的母亲精心照料饲养的家禽、家畜,母亲宁愿自己挨饿也不让鸡猪牛羊饿着,这是母亲纯朴人性的反映。 |

| C.文章第④段在结构上总结上文,内容上运用比喻的手法形象地写出了母亲对我们的疼爱,表达了作者对母亲的怀念之情。 |

| D.本文选取具体的浓烈乡土味道的事物,如“苞谷”“白公鸡”“猪食”等,充满生活气息,语言通俗又典雅,融叙事、抒情于一体。 |

3.有人认为可以删去第⑨段,有人认为不可。请谈谈你的看法和理由。

林红牺牲的这一夜,又有十个不屈的战士同时被活埋了。

囚房里冷清清,只剩下道静和小俞两个人了,她们互相摸索着,紧紧地把瘦削的手指握在一块儿,好像两个失掉了母亲的孤儿互相偎依在一起。

“林姐姐,现在就剩下咱两个啦,我,我,……我只有你一个亲人啦!”

小俞抱住道静的头痛哭着。她哭林红,也哭自己明白这世界上的事太晚了。虽然她才只有十六岁,但是地却惭愧自己过去糊里糊涂什么也不懂。

“小俞,好妹妹,不要哭啦!”道静含着满眶热泪在黑暗中温存地抚摩着她的头发,“记住这一夜,永远记住这一夜!永远记住郑姐姐的血……“

林红一死,不知不觉地,道静竟自动代替了她的任务,对于小俞,她怀着母性的也是同志的感情,把教育她、关怀她的责任担负到自己的肩上来。

但是,道静的身体太坏了,她成天昏昏迷迷地倒在污脏潮湿的木板上,极度的贫血和恶劣的饮食,以及烙伤的地方化着脓,林红死后,她几乎也要死去了,幸而那个女看守还不错,时常替她弄来点面汤或鸡蛋汤;又找来狱医替她诊治:小俞更是细心热情她照护着她:终于使她青春的生命又活了下来。

林红牺牲后的第五天,道静她们的囚屋里又抬来了一个女病囚。这是个三十岁左右圆脸微胖的女人,脸皮黯黄,肌肉松弛,可是嗓门却很响亮。她刚一睡到床上,就冲着小俞——小俞正用惊异的眠色望着这个新来的难友——亲切地问道:“小妹妹,你十几了?这点年纪也被捕,真是……”

道静微微睁开眼皮,看见小俞正在热诚地回答她:“十六岁了。大姐,你为什么到这个地方来的?”

“闹革命呗。你为什么吃的官司?——共产党吗?”她把头转向道静,又和颜悦色地用同样的话问她。

道静心里起了疑问:这个人不像做革命工作的人,如果是普通犯人,为什么把她弄到这个地方来?……

道静无力地摇摇脑袋没有答话,小俞却替她答道:“这位小林姐姐受刑很重。前几天我们屋里有位郑瑾——她太好啦,叫他们处死了。小林姐姐一难过伤更重了!……”小俞天真地还要说下去。道静咳嗽一声轻轻说道:“小俞,给我一口水喝,”小俞住了嘴赶快下床从一个破旧的洋瓷缸里倒了一杯水递给她,道静侧着头用手接杯子的时候,用尽所有力气捏了一下小俞的手,并且使了个眼色。小俞明白了,脸突然一红,轻轻点点头。

那个女人继续问起小俞。因为这个女孩子年纪又轻又好说话。

“小妹妹,这个屋子真好,真安静。”她仰着头点起了一根香烟,看着青烟袅袅飞上黯黑的低矮的屋顶,她扭头对小俞笑着:“我从东头的女监房来的,饿得受不住了,那儿闹绝食已经三天啦,你们早就知道吧?”

道静心里陡地一动,忍不住问道:“绝食?哪儿绝了食?啊,听说啦!就是!那些人怎么这么傻啊,”

“对啦!那些人真是傻得要命。”女人高兴地侧过头来盯着道静。“就是那些不在共产党的,也跟着共产党闹起绝食来。他们喊什么反对国民党的秘密逮捕啦,秘密处死啦,又反对什么卖国不抗日啦……嘿,还是咱们这屋子里清静——他们闹,叫他们闹去吧。“她又把头转向小俞笑道,“小妹妹,有人给咱们这屋里送过小条吗?听说关在这儿的三四百人一齐绝了食,就是用秘密传条来商议的。”

道静着了急,正想怎么回答这个女奸细,小俞这孩子抢先说了话:“你问的正对!我们正想打听打听是什么人出主意要绝食的!我们没看见小条——他们为什么不给我们送一个看看?真糟糕!”

“哦,傻妹子,你们不可靠,所以那些共产党才没有给这屋里送条来。活该咱们吃几天饱饭!陪着她们,她们强迫我也饿饭,可受不了啦。”伪装囚犯的女奸细饿极了,来到这儿再也掩饰不住她那丑恶的真面目。

突然,小俞变了脸。她瞪着眼睛盯住那女人,狠狠地向那虚肿的脸上呸了一口唾沫:“呸,你这臭女人!真正不要脸!真没骨头。这么馋嘴!你怕挨饿,上这屋来也白搭,我们也就要绝食啦!”

那个女人愣住了,道静望着小俞那机灵、气愤的面孔,脸上浮上了浅浅地看不出的微笑。沉了一下,她对女奸细说道:“谢谢你来给我们送了消息,不然我们也要变成罪人了。”

她把眼睛转向小俞,坚决地用几乎是命令的口气说道:“小俞,咱俩不能再延迟,从现在起咱们不要再吃任何东西啦!”

小俞点点头。忽然扑簌扑簌掉下眼泪。她一边掉泪,一边对道静小声说:“林姐姐,我听你的!郑姐姐死了,我什么都听你的——听你的话好吗?”

那女奸细脸孔转向她俩,盯住她们,好像不认识她们似的,仔细听着她们的每一句话,看着她们的每一个动作。

(节选自杨沫《青春之歌))

1.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说中人物语言颇具个性化,如“记住这一夜,永远记住这一夜!永远记住郑姐姐的血……”铿锵有力,突出道静对敌斗争的坚定决心。 |

| B.“污脏潮湿的木板”“黯黑的低矮的屋顶”,这些对囚房环境的描写,虽着不多,但也揭示了斗争环境的艰苦,从侧面烘托了人物形象。 |

| C.小说善于将人物的特点置于具体的矛盾冲突之中来表现,比如道静对女奸细的戒备心理和言语上的交锋,充分展示了其沉着冷静的特点。 |

| D.小说中在处理人物的主次关系上,一反常态,将涉世不深的小俞放在主人公的位置上来重点刻画,这样就更能达到突出小说主题的效果。 |

| A.林红等战士的牺牲,既表明了敌人的凶残,也使道静在斗争中变得愈发坚强。 |

| B.道静白动担起照顾和教育小俞的重任,说明她的革命责任意识正在逐步形成。 |

| C.新来的女病囚在言谈举止上毫不掩饰,这让道静很容易就识破她的奸细身份。 |

| D.小俞面对女奸细的表现明显缺少斗争经验,这也使得道静对她难免有些担心。 |

4.在情节安排上,女奸细的出现说明了什么?有何作用?请结合文本加以分析。

材料一:

碳水化合物是由碳、氢、氧三种元素组成的一大类化合物,是地球上最丰富的有机物。含碳水化合物较多的食物一般价格比较便宜;而且,碳水化合物在体内氧化速度较快,能够及时供给能量以满足机体需要,所以,碳水化合物是大部分人摄取能量最经济和最主要的来源。它们也是机体的重要组成部分,与机体某些营养素的正常代谢关系密切,具有重要的生理功能。

碳水化合物亦称糖类化合物,是自然界存在最多、分布最广的一类重要的有机化合物。葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素等都属于糖类化合物。糖类化合物是一切生物体维持生命活动所需能量的主要来源。它不仅是营养物质,而且有些还具有特殊的生理活性。例如:肝脏中的肝素有抗凝血作用,血液中的糖与免疫活性有关。此外,核酸的组成成分中也含有糖类化合物——核糖和脱氧核糖。因此,糖类化合物对医学来说,具有更重要的意义。

(摘编自太平洋亲子网《什么是碳水化合物》)

材料二:

研究人员将低脂饮食与低碳水化合物饮食进行了比较。他们发现低碳水化合物饮食和低脂饮食均导致二型糖尿病患者的体重减轻,但只有低碳水化合物饮食减少了亚临床炎症。并非所有含有任何碳水化合物的食物都会导致血糖急剧上升,有些碳水化合物确实与抗炎物质混合在一起,尤其是纤维和抗氧化剂,例如富含膳食纤维的蔬菜、水果,它们虽然含有少量的碳水,但它们也有很可观的抗炎物质。

(摘编自青芒健康饮食《碳水化合物和炎症:关于低碳饮食和炎症的知识》)

材料三:

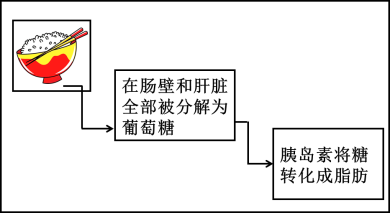

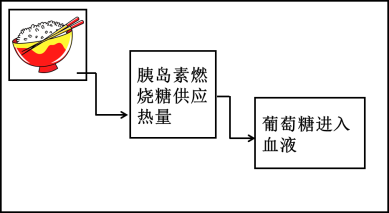

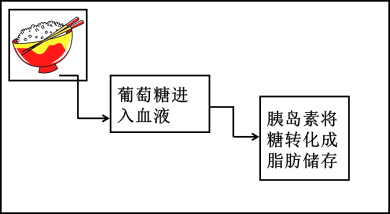

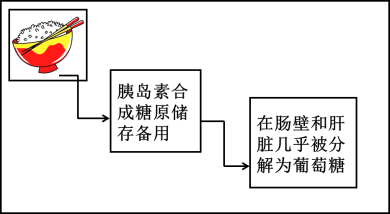

碳水化合物吃进去后,从嘴里开始就被不同的酶进行分解,复杂糖类会被身体分解为单糖分子,最终在肠壁和肝脏几乎被分解为葡萄糖。

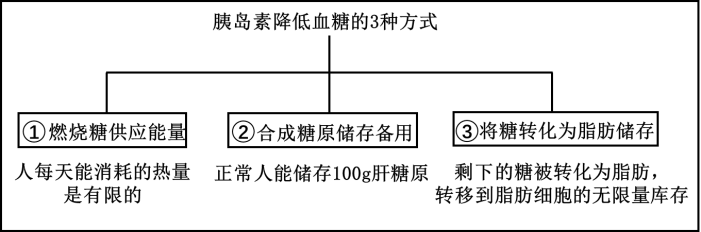

葡萄糖是最快被吸收的糖类,被消化分解的一部分葡萄糖会进入血液。而人体血液内只能含有一茶匙的糖,如果超过一茶匙的量,人们可能遭遇高血糖昏迷甚至丧命。当你吃任何富含碳水的食物时,你的血糖浓度就会上升。所以,当你一下子吃了太多碳水化合物,就会分解成更多的葡萄糖,导致血糖迅速上升。这时候就需要出现一个控制血糖的管控者——胰岛素。胰岛素是一种在胰脏合成的荷尔蒙,主要职责是处理身体里的糖分。

(摘编自搜狐《什么是碳水化合物?碳水化合物吃多会变胖?》)

1.下列图解,最符合材料三相关内容的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.由碳、氢气、氧气组成的化合物叫碳水化合物,地球上的碳水化合物很丰富,含碳水化合物较多的食物一般价格便宜。 |

| B.葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素等碳水化合物亦称糖类化合物,是自然界存在最多、分布最广的一类重要的有机化合物。 |

| C.肝脏中的肝素有抗凝血作用,血液中的糖能产生免疫活性,核酸的组成成分中也含有糖类化合物——核糖和脱氧核糖。 |

| D.吃了很多碳水化合物,人体血液内一般会增加大约一茶匙的糖含量,是因为被分解的一部分葡萄糖是最快进入血液的糖类。 |

赠郭季鹰

李白

河东郭有道[注],于世若浮云。

盛德无我位,清光独映君。

耻将鸡并食,长与风为群。

一击九千仞,相期凌紫氛。

[注]郭有道:又名郭泰,山西介休人,东汉末大学生首领,位居“八顾”(指能以德行引导人的八个名士)之首。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.诗的开篇抛开所赠之人,却引入了同姓历史名人郭有道,写法颇为奇特。 |

| B.颈联兼用对比和比喻,表达了以与庸才争禄为耻、乐与高人为伴的志向。 |

| C.尾联紧承上文,将高逸的追求寓于生动的形象,可谓豪气冲天,高耸入云。 |

| D.该诗风格雄奇飘逸,笔法灵活,富有激情,与一般的应酬之作迥乎不同。 |

材料一:

2021年6月11日,国家航天局在北京举行天问一号探测器着陆火星首批科学影像图揭幕仪式,公布了由祝融号火星车拍摄的着陆点全景、火星地形地貌、“中国印迹”和“着巡合影”等影像图,这标志着我国首次火星探测任务取得圆满成功。

在地外天体探测方面,人类主要有四大类任务:惊鸿一瞥的“飞掠”,登高望远的“环绕”,观天测地的“着陆”和自由移动的“巡视”。

比较而言,“巡视”类任务是人类地外天体探测的最高成就所在。一方面,它本身可以自由移动,携带多种科学仪器到多地探测多个有价值的研究目标,大大丰富了科学产出价值,另一方面,它背后的成功,往往需要“环绕”类任务进行前期铺垫,选择目标着陆区域、服务于信号中继转发等,也需要“着陆”类任务积累的技术完成至关重要的着陆过程。因此,任何一个巡视器的成功运转,背后都是一整套工程技术和科学技术的成熟体系。

玉兔号和玉兔二号是月球巡视器,是嫦娥探月工程的“精华”,它们分别位于月球的正面和背面。月球几乎没有大气,白天和黑夜漫长,而且温差巨大。白天,太阳能电池板收集能量,让“玉兔”们全力工作,但在月球“正午”时停下休息;夜晚时“玉兔”们则需要进入休眠状态等待唤醒,熬过漫漫长夜,还需要使用核电池释放的热量进行保温并尝试发电。

玉兔二号还是个国际化的“小兔子”。在嫦娥四号和玉兔二号的几个核心设备中,低射频电探测仪是与荷兰合作的,月表中子与辐射剂量探测仪是与德国合作的,中性原子探测仪是与瑞典合作的。直到2021年6月,玉兔二号依然在月球背面正常工作,作为唯一触碰过月球背面的巡视器,它为人类带来了大量有关月球的科研课题和科学产出。

在“玉兔”们的基础上,祝融号更是中国巡视器技术极致的体现。火星的环境比月球的还要严苛,它距离太阳更远,太阳能密度只有地月系附近的40%左右:火星上地形地貌也更加复杂,会对运动系统造成较大的威胁;火星上还会时常发生全球性的沙尘暴,不仅影响太阳能的获取,还可能对科研仪器造成较大威胁。

为此,祝融号进行了全方面升级。它使用4片巨大的蝴蝶形太阳能电池阵列确保太阳能收集效率,电池阵列使用了防尘涂层技术,应对火星“极端天气”。在夜晚时,纳米级气凝胶和正十一烷集热窗等温控技术为科研仪器保驾护航。它的机身使用可升降主动悬架结构、6个轮子均独立驱动,可自由转向,多轮悬空时可以在恶劣地形上纵横驰骋。

(摘编自毛新愿《从“玉兔”到“祝融”:中国航天迈向星辰大海的见证者》)

材料二:

随着中国航天不断取得各种突破性成就,中国航天人也通过创意设计将更多的中国文化元素融入航天任务中。

“祝融”这个名字,是华夏儿女面对星辰大海投射出的终极浪漫。《左传·昭公二十九年》中曰:“火正曰祝融。”火正、就是掌管火的官员,到了春秋战国时期已经逐步演化成司火的官职。以火神的名字命名中国第一辆火星车、寓意点燃我国星际探测的火种、指引人类对浩瀚星空、未知宇宙的接续探索和自我超越。而中国的“天问”系列行星探测计划,是中国航天人解答两千多年前屈原在长诗《天问》中发出的“九天之际,安放安属?”和“日月安属、列星安陈?”两个旷世之问的实际行动,第一站就是火星。

这些名字被人们称为“中国人才懂的中式浪漫”,用传统文化里上古神话传说和历代文学作品里的人物、神兽来命名科研产品、让中国人亲眼见证了古代传说中的奇迹。这份独特的浪漫主义情怀,体现了我国科研人员对自然和宇宙空间探索的文化传承,不仅是中国文化长时间沉淀的结果,也是新时代中国人文化自信的见证。

此外,从“玉兔”到“祝融”,众多拟人化的科普互动瞬间拉近了与普通大众、特别是年轻用户的距离,让原本高精尖的天文探索引发共鸣,也为科普“出圈”拓展了用户基础、打开了广阔的想象空间。

(摘编自傅秋源、陈妹楠《星辰大海,诠释中国“祝融”的现代浪漫》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )| A.地外天体探测的四大类任务,是一个循序渐进的过程,其中前三类任务是“巡视”类任务完成的基础和保障。 |

| B.借助太阳能电池板所提供的能量,在温差巨大的月球环境中,“玉兔”们白天工作,夜晚休眠后能及时被唤醒。 |

| C.有了前期的探测技术做基础,玉兔二号成为首个接触月球背面的巡视器,这给人类带来了丰富的科学产出价值。 |

| D.祝融号机身采用了可升降主动悬架结构,在轮子遇到阻碍时可以自动悬空,这样就减少了给巡视器带来的损害。 |

| A.“九天之际,安放安属?”和“日月安属,列星安陈?”这两个旷世之问,证明我国早在战国时代就有了探测地外天体的宏伟计划。 |

| B.在描述地外天体探测任务时,文中用了“惊鸿一瞥”“登高望远”等词语,既富有诗意,又形象地表明这些任务是按计划稳步推进的。 |

| C.玉兔二号身上的几个核心设备都是与其他国家合作的结果,这就说明了在探月等尖端科技领域,有些任务只靠闭门造车是很难完成的。 |

| D.“嫦娥”“玉兔”“天问”等这些具有中国文化元素的名字,既见证了我们的文化自信,也大大提升了年轻人对于天文探索的热度。 |

唐肃宗

延恩以制书投展,展疑之,曰:“展自陈留参军,数年至刺史,可谓暴贵矣。江淮租赋所出,今之重任,展无勋劳,又非亲贤,一旦恩命宠擢如此,得非有谗人间之乎?”因泣下。延恩惧,曰:“公素有才望,主上以江淮为忧,故主上不次用公。”展曰:“事苟不欺,

延恩知展已得其情,还奔广陵,与李峘、邓景山发兵拒之。移檄州县,言展反。展亦移檄言峘反,州县莫知所从。峘引兵渡江,与副使润州刺史韦儇、浙西节度使侯令仪屯京口,邓景山将万人屯徐城。展素有威名,御军严整,江淮人望风畏之。展倍道先期至,使人问景山曰:“吾奉诏书赴镇,此何兵也?”景山不应。展使人呼于陈前曰:“

(节选自《通鉴纪事本末·卷三十二》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.然展方握强兵/宜以计去之/请除展江淮都统/代李峘/俟其释兵赴镇/中道执之/此一夫力耳/ |

| B.然展方握强兵/宜以计去之/请除展江淮都统/代李峘/俟其释兵赴镇中/道执之/此一夫力耳/ |

| C.然展方握强兵/宜以计去之/请除展江淮都统代李峘/俟其释兵/赴镇中道执之/此一夫力耳/ |

| D.然展方握强兵/宜以计去之/请除展江淮都统/代李垣俟其释兵/赴镇中道执之/此一夫力耳/ |

| A.上元在文中指唐肃宗的年号,与中国古代历法中作为节日的“上元”含义不同。 |

| B.印节指官印和旌节,“节”与《陈情表》“不矜名节”的“节”字含义相同。 |

| C.驰诣指驱车马前往,“驰”与《诫子书》“年与时驰”的“驰”字含义不同。 |

| D.汝曹指你辈、你们,“曹”与诗句“尔曹身与名俱灭”的“曹”字含义相同。 |

| A.刘展性情刚烈且固执强势,这令其上司对其极为不满,于是邢延恩在王仲升的授意下上奏弹劾刘展,欲以此解除后患。 |

| B.皇帝未经调查,就听信了邢延恩的建议,决定授予刘展权力更大的职务,还私下传令命李峘等人在刘展赴任途中杀掉他。 |

| C.为消除刘展的疑虑,邢延恩主动去广陵与李峘谋划,将印节交给刘展,但刘展却在上表谢恩之后,马上带兵赶赴广陵。 |

| D.刘展向来有威信和名望,治理军队严明整齐,而且这次是奉诏行事,面对各方的抵抗镇定自若,最终成功地击溃对手。 |

(1)一旦恩命宠擢如此,得非有谗人间之乎?

(2)公素有才望,主上以江淮为忧,故主上不次用公。

文本一:

保卫延安(节选)

杜鹏程

六月末尾的那一天,部队宿在沙漠边沿的小村。

刚一宿营,团参谋长卫毅就紧急地派出二十多个骑兵侦察员,到方圆二十里去找水。

第一营还算机遇不坏,他们驻的村子下面,有一眼小泉子。宿营后,二三十个炊事员,有的抬着大行军锅,有的提着灌水的葫芦,有的提着木桶,在那里等水。泉眼里麻绳粗的一股水往外流着,炊事员们都眼巴巴地瞧着它。啊,这一股清涂宗的细流系着成千上万人的生命哩!

夜里一点钟,王成德召开了支部大会,大伙儿研究了怎样通过沙漠的行军问题。

开罢会,王成德困得站下就睡着了。

周大勇望着王成德,只见他脸黄瘦,眼里网满血丝。他说:“你瞌睡?给眼里放辣面子吧!”

“真是穷开心,你总有气力!”

周大勇的脸色黑黝黝的,两道粗黑眉毛下的一双大眼睛,闪着渴望猛烈斗争的光。他那钢一样结实的身体里,像是蕴藏着使用不尽的力量。

王成德看看周大勇,劲头又来了,像是周大勇身上的力量传到他身上了。他说:“大勇!来,咱们把水的问题再琢磨琢磨。”

战士们都睡了,炊事班长孙全厚还在烧水。他烧好最后一锅开水,就把战士们的水葫芦收集起来,一个个地灌满水。过后,他又留了两碗水,给周连长跟王指导员送去。连长跟指导员,趴在灶火台上头顶头睡着了。看样子,大约他们是正在商量事情中间睡去的。他们头边放着一盏小小的麻油灯。

灯焰喋晃喋晃地闪着。

老孙把嘴放在周大勇耳朵边,想喊:“连长,起来喝水!”

可是话到口边,又留住了。他一手端水,一手扶住灶火台子,微微弯下身子望着连长,那种老父亲疼爱子女的感情在他心里浮起来。

老孙的眼光落到周大勇那又黑又厚的头发上,只见那头发上有几根很小很小的草棍。这草棍大约是昨天晚上部队行军中大休息的时候,连长躺在路旁睡觉落上的。老孙像拿绣花针似的,把连长头上的小草,一根一根轻轻地取掉。他还想端来一盆水,亲自给连长把头洗一洗。哦,如今哪里能用水洗头?连长喝水还没喝够哩!一想起水,老孙的注意力又移到自己手里端的那碗开水上了。他鼓起很大的决心,叫了连长一声。

周大勇猛一睁眼,只见自己口边有一碗水。他嘴唇都干得浮肿起来了,真想把这碗水一下倒在口里。

周大勇从老孙手里把开水碗接过来,悄悄地说:“别吭声!让指导员好好休息一阵,给他留点水,到他醒来的时候再喝。我喝过几口水了。我这碗水让连部的两个小鬼喝。”

老孙照着灯,只见卫生员三牛和通讯员小成挤在一块睡觉。小成枕着三牛的肚子,睡得可甜啦。卫生员三牛还说些什么梦话。小成的嘴在动弹,莫非他梦见自己正在喝水?老孙心疼起来:“孩儿们准是渴得厉害!”老孙想叫醒他们,可又不忍心打扰他们睡觉;不叫醒他们,又怕他们没喝上水身上出毛病。

天将拂晓的时候,周大勇醒来了,揉了揉眼,身子舒展了一下,走出房子。他双臂放在胸前,抵挡寒冷。多怪呀:白天晒得身上流油,晚上像是数九寒天,冷得抽筋。难怪老乡们说这里气候是:早穿皮袄午穿纱,抱上火炉吃西瓜。

他巡查了一趟哨岗,回来路过伙房,就顺便走进去。

孙全厚坐在火炉跟前,抱住膝盖睡定了。火光把他油渍渍的灰军服,照得发亮。他一阵一阵打冷颤,轻声慢气的在梦中呻唤。

周大勇蹲下去,左手慢慢地搭在老孙肩上,头挨着头,把全身力量集中在耳朵上,听老孙长一口短一口地呼吸。过了一阵,他又轻轻地摸老孙那枣树皮一样的手,摸那浮肿而烫烧的脚……

(有删改)

文本二:

永恒的忆念——抗美援朝六十周年回忆录(节选)

石晓华

很多人应该都读过小学课本上《一个苹果的故事》,说一个小战士历经千辛万苦,好不容易送上来一个苹果,战士们之间互相谦让,谁都不片吃了这个苹果。最后连长起头咬了一小口,战士们才开始吃,一圈下来,苹果还有大半个。

这个故事并不是书本上杜撰出来的,而是在上甘岭战役中真实发生的。

12军35师104团机枪连战士,是吃到苹果的幸运儿之一。他说:“看到苹果谁不想吃,都想吃,我们已经很久没喝到水了,但是不能吃,必须留给最需要的同志,这就是我们的无产阶级的感情。”

12军34师100团通讯员兼理发员的王德君老人,在坑道里被困了十几天时间,晚年他回忆起这段岁月时说:“两天没喝过水,嘴皮子都干了,嘴都肿起来了,眼睛发昏,睁不开,鼻子发炎、喝点水比吃药都好,饿得心发慌,但是枪一响,脑子会忽然变得很清晰。”

抗美援朝老兵马发泉老人回忆说:“白天打一仗,晚上下点雨,第二天早上醒来,看到坑道前面有个小坑,里面都是血水。有个炊事员看到是血水,就用手兜起来吃……血水里面有蛆虫,但是没办法,胃里面实在是烧得慌,就把蛆虫一起吃下去。”

这件事在很多人看来,令人难以置信,但当时的环境确实如此恶劣。

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文本一中周大勇见王成德开完会就困得不行,二人便以相打趣,这既表现了行军的艰苦,也突出了他们身上:乐观向上的品格。 |

| B.文本一中借助老孙的视角,描写了周大勇头发上的小草棍,对从周大勇的视角,描写了睡觉时的老孙,构思新颖,引人联想。 |

| C.文本二中《一个苹果的故事》,通过上甘岭战役中的真实经历,突出了在艰苦的战争环境下,战士们仍旧保留着谦逊的作风。 |

| D.两个文本都写了战争的残酷,虽表现形式不同,但我们都能够透过人物的表现,真切地感受到战士们一种大无畏的战斗精神。 |

3.两个文本都写到了缺水的问题,在表现手法上有何不同?请简要说明。

乡愁是人类的普遍情感体验。在语义上,乡愁一般指远离家乡的漂泊者对故土的思恋之情。对于故乡的思恋,自古就有许多名篇佳句。如唐代王维的“君自故乡来,应知故乡事”,是偶遇旧人的异乡客急欲了解故乡的景物人事,而又不知从何说起的乡愁情感折射。宋代李靓的“人言落日是天涯,望极天涯不见家”,通过视野变化,将思乡情感表达得十分浓烈。

乡愁情感的表现基本可分为两个方面:一方面是对于亲朋好友的怀恋之情;另一方面是对于故土家园的怀念之情。引发乡愁的客观因素主要有两个方面。第一个方面是物理空间,古时交通不便,常常是“别时容易见时难”,遥远的距离与崎岖的地理环境使乡愁愈发浓烈沉重。第二个方面是时间,乡愁的情感常常是“断肠人”忆往昔的“巴山夜雨”,叹今朝的“山青花欲燃”,随着时间的流逝而思念绵长。

与乡愁不同,文化乡愁既含有古时的乡愁情绪,亦是对此的一种升华。这里的“乡”不再仅是狭义的故土或具象的家,更涵盖了广义的文化传统,也可理解为精神家园。在现代社会,返乡的距离不再那么艰辛遥远,但为什么依旧还有乡愁?这可以从两个角度去思考。首先,城市与乡村的差异。学者王一川曾就乡愁的内涵这样写道:它“一般是指身在现代都市的人对于飘逝往昔乡村生活的伤感或痛苦的回忆”。也就是说,由于所在地的巨大区别造就了乡愁情怀。其次,现代与传统的对立。贾平四小说《秦腔》通过“疯子”的视角描述了中国社会转型时期,随着农村发生的巨大变化,传统文化不在而令人产生了忧思情绪,亦是一种强烈的文化乡愁情怀。

由此可见,文化乡愁是每一个人内心潜在的情感波动,是人们对于过往的思恋与美好期许。文化乡愁的“乡”不再是具象的家,而是更为抽象的、直达灵魂深处的家。如果比较,乡愁表达是非常鲜明直接的伤怀之感,对象总是具体的人情事物;而现代性的文化乡愁则是较复杂的情感形式,既含有忧愁还带些许的甜蜜,所“愁”的对象多是抽象的、概括性的,或者说是象征意味的指向。

20世纪90年代以来,随着当代中国社会文化的转型,诗性的古典文明日趋边缘化。这是一个黑格尔所说的散文时代。在这种现代性中,现代人都发生了新的不适应及其内心的疑惑。他们亟需一份精神依托,回归灵魂的原生态,拥抱自己的“根”。也正因此,现代社会的文化乡愁愈发真切、普遍。

不同于历史回忆,文化乡愁作为个体和群体文化记忆,它的出现,更多是以文化想象为心理动力,并在想象审美化的基础上构建起关于“曾经”的记忆。在这个过程中,我们的潜意识在不断地筛选自我认可的记忆,达到与主体审美的想象相一致。这是一个非常富有生机的或者说有魅力的心理过程。也正因此,文化乡愁的表达,最合适的媒介便是艺术。“如果说艺术的精神原型是人文主义……那么,回归人文这条路便是艺术之路。”

作为一种精神性与审美性的存在物,人们所怀念的过去总是最美好的,如同梦。文化乡愁作为人的一种文化记忆表达,它既是个体对过去美好的想象与精神体验,也是对当下的一种反思。通过这种想象与反思,来自情感深处的光芒将当下照亮,使人永远记住“我”的身份与归宿。

(摘编自马佳佳《文化乡愁与当代中国绘画的怀旧风》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.我们平时所提到的乡愁,一般是指身处异乡的游子对已逝故园生活的追忆与不舍。 |

| B.文化乡愁是指游子对城市生活不适应,为了寻找一份精神寄托而产生的情感形式。 |

| C.空间和时间是诱发乡愁的客观因素,随着时空的变化,乡愁也会转化为文化乡愁。 |

| D.与历史回忆不同,文化乡愁是以文化想象审美为基础,筛选自我认可的过往记忆。 |

| A.文章论证严谨,除了从语义上对乡愁的概念做阐释外,还列举诗句加以佐证。 |

| B.文章在论述乡愁时,既摆现象,又挖原因,逐层深入,有较强的的逻辑力量。 |

| C.为探究文化乡愁的成因,文章从不同的角度征引名言实例,分析深刻而得当。 |

| D.文章在论述文化乡愁的内涵和表达形式之后,接着又从其产生背景作了分析。 |

| A.古人在诗歌里表达思乡之情,有的可能是因为交通不便,有的可能是久居他乡。 |

| B.现代人的乡愁情怀,与距离关系不大,城乡的落差和传统文化日益衰落是主因。 |

| C.中国社会文化的转型是大势所趋,它绝不会因为有文化乡愁的存在而发生改变。 |

| D.对文化记忆的想象和反思用艺术形式来表达,更能让人记住自己的身份和归宿。 |

穆陵关北逢人归渔阳

刘长卿

逢君穆陵路,匹马向桑乾,

楚国苍山古,幽州白日寒。

城池百战后,耆旧几家残。

处处蓬蒿遍,归人掩泪看,

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.从全诗看,这是一篇对行客的宽慰语和开导话,寄托了诗人忧国忧民的无限感慨。 |

| B.首联写相逢的地点和行客的去向,推测他流落江南已久,急切盼望早日回家团聚。 |

| C.颈联诗入采用赋笔,直接描写战后城池荒,老百姓无家可归、到处流浪的情状。 |

| D.尾联写到处是残垣断壁、蓬蒿遍野,不忍目睹,以此宽慰北归的行客,令人感慨。 |

晋愍帝建兴元年。

元帝建武元年。初,流民张平、樊雅各聚众数千人在谯,为坞主,王之为丞相也,遣行参军谯国桓宣往说平、雅,平、雅皆请降,及豫州刺史祖逖出屯芦州,遣参军殷乂诣平、雅。乂意轻平,视其屋曰:“可作马厩。”见大镬曰:“可铸铁器。”平曰:“此乃帝王镬,天下清平方用之,奈何毁之!”乂曰:“卿未能保其头,而爱镬邪!”平大怒,于坐斩乂,勒兵国守,退攻之,岁余不下,乃诱其部将谢浮使杀之,逖进据太丘,樊雅犹据谯城,与逖相拒,逖攻之不克,请兵于南中郎将王含。桓宣时为含参军,含遣宣将兵五百助逖。逖谓宣曰:“卿信义已著于彼,今复为我说雅。”宣乃单马从两人诣雅曰:“祖豫州方欲平荡刘、石,倚卿为援,前殷乂轻薄,非豫州意也。”雅即诣逖降。逖既入谯城,石勒遣石虎围谯,王含复遣桓宣救之,虎解去。逖

| A.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝中夜/闻鸡鸣/蹴琨觉曰/此非恶声也/因起舞/ |

| B.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝/中夜闻鸡鸣/蹴琨觉曰/此非怨声也/因起舞/ |

| C.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝/中夜闻鸡鸣蹴/琨觉曰/此非恶声也/因起舞/ |

| D.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿同寝/中夜闻鸡鸣蹴/琨觉曰/此非恶声也/因起舞/ |

| A.祭酒,汉魏以后的官名,是我国古代主管国子监或太学的教育行政长官。 |

| B.中原,又称中土、中州,指以洛阳至开封一带为中心的黄河以北的地区。 |

| C.部曲,在汉代指军队编制的单位名称,后来也泛指某人统率下的军队。 |

| D.表,是指封建社会臣下对皇帝有所陈述、请求、建议时所用的一种文体。 |

| A.祖逖居京口时,一边集结勇猛强壮之士为北伐做准备,一边向司马睿分析中原沦落的原因,并主动请缨,但是司马睿的态度并不积极。 |

| B.虽然军需装备匮乏,但是祖逖没有退缩。在渡江时,他拍着船桨发誓,如果不能收复中原,自己就如这东逝的江水一样,绝不会返回。 |

| C.祖逖出任豫州刺史后,派遣部下参军殷乂去谯城见流民首领张平、樊雅,二人也答应归顺,但是殷乂看不起张平,以致招来杀身之祸。 |

| D.在收复谯城的过程中,祖逖几经受挫,关键时刻得益于桓宣的帮助,作为说客的桓宣不辱使命,成功劝降樊雅,使祖逖顺利占据谯城。 |

(1)此力帝王镬,天下清平方用之,奈何毁之!

(2)卿信义已著于彼,今复为我说雅。

5.祖逖北伐之所以能在军事上取得成功,你认为原因主要有哪些?