百草园

①父亲吧嗒完最后一口旱烟,烟杆在鞋帮上轻磕了一下,装进布袋收好别回腰上。他咳嗽了一声,冲着叽叽喳喳的人群喊:“天宝沟那些地,你们都不要,我要。”会场鸦雀无声。父亲从寂静的人群中站起,挺直身板大踏步地走上主席台,准备签订承包协议。这个时候,有人好心出声提醒:“你那么多年没种地,要想清楚,莫失了算。”

②村里的人都知道,天宝沟那些地,土层薄得很,下面都是石谷子,老辈人想了很多办法,就没种出几粒粮食。父亲出去打工多年,或许还没弄明白状况。

③父亲冲那人摆了摆手,转身在承包协议上摁上手印。母亲后来说,除了他们结婚那天,这是父亲少有的郑重其事。

④不过,父亲的“疯狂之举”并不在母亲包容的范围。“不晓得你爹发什么疯,别人都不要,他偏铁起脑壳去要,恁大一个村就显他能耐,难不成他还能种出朵花来,”母亲抱怨着,拉着我的小手,丢下父亲就往家走。父亲撵上我们,想说什么,却又咽了下去。他生性敦厚,本就话不多,一着急连个囫囵话也不会说。【甲】最后只是抱起我,默默地跟在母亲身后。

⑤那天晚上父亲是否向母亲坦白了他的想法,我不知道,因为当时我还是一个几岁的孩子,早早就睡下了。只是半夜醒来的时候,看见父母房间的那盏灯还亮着。

⑥第二天早上,母亲轻轻地将我从梦里唤醒,把热腾腾的饭菜端上桌。我却没有看到父亲。母亲告诉我,父亲一早就去山上挖地了,说能撵一天,是一天。把屋头的事忙完,她也要去帮忙。我说我也要去,母亲起初不肯,但终究拗不过我的软磨硬泡,同意带上我。因为村子里烧柴的人少了,恣意生长的野草已经把进入天宝沟的路径掩盖了。好在父亲上山的时候踩出了一些痕迹,我们上去也容易了许多。

⑦父亲双腿打开,锄头高高举过头顶。他的头顶是高远的天空,脚下是沉睡的大地,阳光从他的背后照过来,父亲犹如一尊雕塑挺立在天地间。这样浮雕般的影像从此铭刻在了我的心中。

⑧看到我们,父亲有些意外:“你怎么把‘细伢子’带出来了?”听得出来,他的话里头有埋怨母亲的意思。“阿爹!”我大声喊着,向他扑过去。【乙】父亲赶忙放下锄头,一把抱起我,用鼻尖蹭磨我的鼻尖。他的汗水流进了我的嘴里,我尝到了咸咸的味道。

⑨“大热的天,你带孩子早些回去。”父亲把我交给母亲,伸手解下烟袋,屈指拈出一撮烟丝,轻轻按入烟斗里,点上火,深深地吸了一口,烟袋锅里的烟丝被吸得红亮。他抽完一锅就在锄把上敲一下,跌下一点点火星,赶忙刨土盖上。然后,父亲满足地站起身,“噗”地吐了口唾沫在手掌心,双手来回搓了几下,握紧锄把又开始挖地。锄头一起一落,沉寂的土地发出“喊嚓、咔嚓”的回响。

⑩母亲并没有照父亲的话去做。她把我放在大树底下,提着簧篼(yuān dōu),在父亲挖过的地方捡拾石谷子,又把它们归置在土埂上。地里的石谷子真多呀,半天工夫,土埂上就垒起了小山。

⑪“俗话说,人不哄地,地不欺人。只要多费点儿心,这地总能长出点儿东西来。你说是不是?”父亲像是问母亲,又像是自言自语。

⑫“你出去跑药材推销那么多年,咋就没改脾性。你是吐个唾沫就是钉,这地要不长出东西来还得行?还不得被你给平了呀!”母亲打趣地说。

⑬那天回村,天边已经亮起几颗疏星。【丙】父亲破天荒地没有抱我,说细伢乖,自己走。后来听母亲说,那天晚上父亲睡得很不安稳,翻个身也需要她帮忙。但第二天一早我起床时,已不见了父亲的影子。

⑭就这样忙过了一个夏天,一个秋天,又一个冬天。天宝沟的地开垦出来了,父亲没有用来种粮食,他从邻近的县购回菊花、金银花、枳壳等药材种子,准备种在山上。种药材是细活儿,播种前需将土地翻耕,把土块捣碎整细,然后将种子均匀地播撒在土壤中,并覆盖一层细土。这样的动作一天重复好几百次,一年下来,父亲的手变得粗糙无比,老茧布满整个手掌。

⑮但父亲从不多言,每日仍旧早出晚归。每隔一段时间,他就带我上山去。山上已是百花争艳、药果飘香,我不认识的叔叔婶婶们正在忙着拔草。父亲眼里就开始泛光,说:“有了这百草园,周边父老乡亲也会慢慢富起来,我吃再多的苦,也值得了。”

(作者:樊碧贞。有删改)

1.父亲是怎样一步步将天宝沟的荒地变成百草园,让乡邻富起来的?请分条概括。2.阅读下面句子,根据括号中的要求回答问题。

(1)父亲出去打工多年,或许还没弄明白状况。(父亲真的没有弄明白状况吗?)

(2)这样的动作一天重复

3.文中三处画横线句子都写到了有关父亲“抱我”的细节,三处细节中父亲的表现不同,其背后原因也各不相同。请简要分析并简述其作用。

4.某文学刊物《腾飞》设有“人间亲情”“生活百态”“赤子乡情”等栏目。你会向哪个栏目推荐本文?请分别从选材和主题的角度说明理由。

二里头遗址距今约3800~3500年,是当时中国乃至东亚地区最大的聚落,也是迄今为止可确认的中国最早的王朝都城遗址,被学者认为是我国最早的朝代——夏朝晚期都城所在地。在这里出现了我国最早以宝石镶嵌的青铜器——镶嵌绿松石的铜牌饰。所嵌绿松石磨成种种形状,互相结合,非常工巧,其表明夏代绿松石镶嵌技法已相当成熟,同时也开启了青铜器镶嵌工艺的先河。

【考古发现】

州桥的发掘对研究北宋东京城的城市布局具有重大意义,为探讨北宋时期国家政治、经济、文化、礼仪等提供了重要材料。其考古发掘首次完整揭示出了唐宋至清代开封城内的汴河形态,为研究中国大运河及其变迁史提供了考古实证,也为我国古代桥梁建筑技术研究提供了新的重要资料。州桥石壁是目前国内发现的北宋时期体量最大的石刻壁画,填补了北宋艺术史的空白,见证了北宋时期国家文化艺术的发展高度。此外,考古工作者在考古发掘过程中树立了多学科合作、精细化发掘研究的基本思路,注重人骨考古、动物考古、数字考古、实验室考古、文物保护等方面资料的积累。

【文本一】

极光:颜色不一样的“花火”

①极光多姿多彩,变化万千。它有时倏忽出现,犹如焰火,绽放一瞬便消失得无影无踪;有时可辉映苍穹数小时;有时像一条彩带;有时像一块巨大银幕,上映一场“球幕电影”。如此美妙的极光,究竟是从哪儿来的呢?

②天文学家说,极光主要是太阳剧烈爆发引起的。太阳爆发,俗称太阳“打喷嚏”。所以,极光其实就是太阳打了个“大喷嚏”,喷了地球“一脸”五颜六色。太阳“打喷嚏”时,会喷出大量物质,如高速运动的高能带电粒子流(太阳风),它们在太阳系内横冲直撞、“大打出手”。所幸的是,地球磁场筑起一道道严密的防御网,努力保护人类。

③但是,太阳磁场可以通过一种叫“磁场重联”的方式,把严密的地球磁场防御网撕开一个大口子,让太阳高能粒子一拥而入。地球磁场一边继续组织防御,尽力阻挡“敌人”长驱直入;一边把那些射入的粒子束缚住,让它们只能沿磁力线去南北磁极。地球磁场在南北极是漏斗形的,陷入漏斗里的太阳高能粒子不肯轻易认输,困兽犹斗。

④地球又拿出第二大防御武器——大气层。大气层中的气体分子或原子,奋不顾身地与太阳高能粒子相撞,便产生了“电磁风暴”和“可见光”,这种在极地形成的光,在天文学上就称为极光。

⑤由上可见,极光的形成必具备三大条件:太阳风、磁场和大气。太阳风的强弱,是极光规模大小的先决条件。一般来讲,太阳活动高峰年更容易出现极光。

⑥极光由初升到消逝,其间形状变幻莫测,色彩也时刻生变。对地球上的极光而言,绿色是最常见的颜色,红色、白色和蓝色也会出现。为什么极光有如此多的色彩、如此多的形态呢?

⑦极光颜色之所以多变,其实和空气成分有很大关系。空气是由氧、氮、氢、氖、氦等气体元素组成的,在太阳风的“轰炸”下,不同元素的原子“牺牲”时,会激发出不同颜色的光:太阳高能粒子和氧原子撞击,便发出绿色或红色的光;和氮原子撞击,便发出紫色、蓝色和一些深红色的光;和氩原子撞击,则会发出蓝色的光。这些色彩缤纷的光,就形成了绮丽的极光。

⑧此外,大量的粒子冲撞,发生在广袤的地球大气层空间,会导致极光形态多样:如云朵般的极光团、沿磁力线方向的射线状极光芒、均匀的帐幔状极光幔……有的在天顶游走,有的在地平线上微露,有时是单层,有时是双层甚至多层……可见,极光的颜色和形态千变万化。

⑨在地球上能否看到极光,与所处地磁纬度直接相关。科学观测表明,极光最常出现在南北磁纬度67°附近的两个环状带区域,分别称作北极光区和南极光区。

⑩地磁纬度在45°—60°之间的区域称为弱极光区,如北美、北欧的主要城市,看到极光的概率比较大。地磁纬度低于45°的区域称为微极光区,如亚洲大部、欧洲南部,看到极光的概率很小。

⑪从上述极光区域分析,越靠近北磁极,出现极光的概率越大。如果太阳活动比较弱,一般只有高纬度地区可以看到极光。如果是太阳活动极大年,一些中低纬度地区也可看到极光。因此,能否看到极光,还取决于太阳活动的强弱。

(选自《齐鲁晚报》。有删改)

【文本二】①2024年处于第25个太阳活动周期,会产生剧烈的太阳爆发活动,即太阳上的能量释放。想与极光来场美丽的邂逅,你可以通过查看地磁Kp指数(全球磁场指数)、极光预报图以及所在地的地磁纬度来尝试预测。

②(1)地磁Kp指数。这是一个简单的地磁指数,被用来描述每日3小时内的地磁扰.动强度,用数字 0-9 来划分强度等级。在空间环境预报中心可以查看未来3天的地磁暴预报。

Kp 指数 极 光 状 态

0-2 极光将很靠北,相当暗淡, 而且不是很活跃。极光将远离两极,会变得更亮,并且会有更多的极光活动。

3-5 如果你在北极圈附近的地区,这些极光会非常令人赏心悦目。极光将远离两极,并且将变得非常明亮、活跃。在这种地磁

6-7 活动水平上,有可能在中国漠河看到极光。极光将进一步向赤道方向移动,将变得非常明亮、非常活跃。

8-9 在这种地磁活动水平上,中国漠河可以看到极光,新疆阿勒泰地区有可能看到极光。

③(2)极光预报图。极光的亮度和位置通常显示为以地球磁极为中心的绿色椭圆。当预报极光更加强烈时,绿色椭圆会变成红色。在NOAA(美国国家海洋和大气管理局)空间天气预报中心(SWPC)的页面上,可以查阅到最新的极光预报图。

④(3)地磁纬度。地球的地理两极和磁极并不完全相同,存在11.5°的夹角,所以地理纬度不等于地磁纬度(地磁纬度即所在地的地理纬度减去10°左右),而且地球磁轴还向北美洲偏移。因此,地磁纬度才是我们需要的纬度。请注意,并不是极光边缘必须到达你所在的磁纬才能被你看见,其实在极光边缘的4-5个纬度距离,你便可以看到它。

⑤当你知道了所在地的磁纬,就可以结合当前的地磁Kp指数和极光预报图来判断你是否能看到极光。

(选自《科学大众(中学生)》。有删改)

1.下面对文本一和文本二的理解和分析,| A.文本一第②段主要运用拟人手法说明了太阳爆发能引发极光,体现了语言的生动性。 |

| B.太阳高能粒子在广袤的地球大气层空间冲撞会形成绿、红、白、蓝四种极光颜色。 |

| C.文本二中用表格简洁直观地说明了地磁kp指数的等级差异。 |

| D.文本二采用分总结构,条理清楚地说明了预测极光的方法。 |

| E.两个文本都提到了地磁纬度对观察极光的影响。 |

3.国家卫星气象中心发布消息称今明两年为太阳活动高峰年。极光爱好者小华在3月23日预测:未来两天,如果天气晴朗,位于我国最北端的黑龙江漠河(东经121°—124°,北纬52°—53°)有机会看到美丽的极光。你认为他的预测准确吗?请结合两个文本和下面的链接材料简要分析。

【链接材料】

(摘自空间环境预报中心“KP”)

三脚猫

①那日,我照例去探望九十岁的父亲,吹了一支萨克斯乐曲哄他开心。老人家仰起脖颈望我,神态且惊且喜,半晌挤出一句:“你呀,就是一只三脚猫。”

②知子莫若父。打小我就贪玩,见啥都有兴趣,拉二胡、弹钢琴、写书法、画山水、朗诵、唱歌,钓鱼、斗虫,样样都尝试,如今又迷上萨克斯。但凡玩过的,我都晓得点皮毛,却没一样精通。

③“三脚猫”出自元末明初陶宗仪笔下的《南村辍耕录》,谓技艺贪多不精之人,而作者本身亦为杂家。猫有四只脚,为何杂家反而成了站不稳、行不远的“三脚猫”?自我脑补一下:大凡某人涉猎于自己喜欢的领域,因浅尝辄止而难成气候,故示人以“蹩脚”或“半吊子”印象;但猫是灵敏而惹人宠爱的动物,称“三脚猫”乃贬中带褒,毕竟还是倡导励志多学,博识通晓,所谓艺多不压身。

④上世纪70年代,当兵是年轻人的梦想,“三脚猫”助我一臂之力,部队首长看中我那些“皮毛功夫”,带我去了军营。新兵营集训后,正逢春季文艺汇演,团里挑上了我,我自编自演的相声居然拿了个奖。团首长决定组建文艺轻骑小分队,去嘉兴城乡巡回演出,我们都没舞台经历,首次登台难免忐忑,人头攒动的场合,小分队战士“舍得一身剐”,一台节目,我又拉又唱,活报剧(小品)、手风琴演奏、快板书、相声、说唱,一人凑了五个角色,台下观众难得一见士兵活色生香的表演,送上雷鸣般的掌声。舞台上,我们成了一群快乐的文艺“三脚猫”。

⑤青春是涌动的生命体,当兵五年,我练就了过硬的军事技术,成了炮团标图技术能手,同时还学会了打字、放电影,复习了全套数理化,那些日子一辈子叫人留恋。

⑥卸下军装换警服,几十年警营生涯,我从治安警干起,当过户籍警、内勤、刑警、经侦警,前后转了八个部门,干到哪学到哪,现学现卖,妥妥化身为警界“三脚猫”。做警察就该“上知天文地理,下懂鸡毛蒜皮”,什么都得沾点边,警察除暴安良,没“三脚猫”功夫,拿什么为百姓服务?有一回半夜,辖区虹桥镇上接连发生两起野外恶性抢劫案。我得到报告,从被窝翻身跃起,灵机一动,指挥值班刑警把守莲花路口,专挑过往裤脚管沾湿的人盘查。因为案子发生在五公里外的野外,当过侦查标图兵的我熟知地形,两起案件上车点都是虹桥镇上,判断歹徒的落脚点八成与此地关联,得手后大半窜回窝点。果不其然,两名歹徒沿野地窜逃,临近虹桥镇,见四处无人,大摇大摆跃上莲花路,被蹲守的刑警逮个正着。

⑦后来,我转岗从事城市治安服务管理工作,发现其中学问浩瀚,服务对象甚多,管理事务庞杂,制定城市安全策略至关重要。上级推荐我去上海财大研读MBA经济管理,管治安的跨界学经济,牛头不对马嘴。但两年的学习,让我这个“三脚猫”的技能又增加了,我以经济学眼光审视社会治安生态,有了新思路、新角度、新灵感,对工作大有裨益。

⑧生活处处皆学问,做一只好学的“三脚猫”不丢脸,学到用时方恨少。“三脚猫”是我心头绽放的一朵野百合,毫不起眼,但野百合也有春天。想必好学的颜回也是一个学识渊博的“三脚猫”。子曰:“举一隅不以三隅反,则不复也。”老夫子举出一个角,学生不能推知另外三个角,就不再教他了。知识广袤无垠,思维豁达通感,举一反三,触类旁通,可谓“三脚猫”褒义所在,多学好学勤学才让人开悟通透。

⑨我是一只“三脚猫”,别人怎么看不重要,尽管“三脚猫”能力有限,技艺不精,但我力所能及,内心始终充满着追求与希望,便是快乐的。

(选自《新民晚报》。有删改)

1.文中记述了关于“我”这只“三脚猫”的哪些事?请简要概括。2.联系上下文,揣摩下列语句,根据括号中的要求回答问题。

(1)一台节目,我又拉又唱,活报剧(小品)、手风琴演奏、快板书、相声、说唱,一人凑了五个角色,台下观众难得一见士兵

(2)“三脚猫”是我心头绽放的一朵野百合,毫不起眼,但野百合也有春天。(为什么说“三脚猫”是“我心头绽放的一朵野百合”?)

3.本文内容丰富,作者是如何把它们有条不紊地组织在一起的?请结合相关内容概括作答。

4.李老师准备编辑一本校本读物,按主题编排成不同的单元。你会向老师推荐将本文编入下面哪个单元?请结合内容简述理由。

①精彩人生②人物风采

在那高高的山顶上

①在很长一段时间里,郭光夫的眼睛随着熄灯哨声一合上,脑子就如放电影般转动起来。疲倦退去,意识反倒越发清醒,那天发生的一切细枝末节在脑海里回放。他拼尽力气在跟死神赛跑,战友们一声紧跟一声的呼唤在黑夜与寂静里忽近忽远,闪闪烁烁。那些画面和细节有时如丛林里鸟儿的鸣啭,会没来由地在脑海里涌动。等紧张、激荡的心绪慢慢平静下来时常常已是深夜。宿舍里均匀的呼吸、轻微的鼾声或时断时续的梦呓,使他心里温暖而安静。

②故事要从那个盛夏7月说起。

③线路从山脚穿过原始森林架到山巅。热带雨林气候的随便一次躁动,都可能带来线路故障。跟往常一样,那天上午10点,郭光夫带着3名战友钻进密林,沿线路从山顶往山下查看。虽是走过多次的路径,但风雨总会不时将人留下的痕迹抹去,让山林重回曾经的原始。

④像一场突如其来的偷袭,在线路的三分之一处,马蜂倏然扑上来,只几分钟,3名战友受伤,两人脸和脖子上多处肿起大包。而伤情最重的陈超,已处于半昏迷状态。山高林深,荆棘密布,脚下泥泞湿滑,原本就崎岖难行,而雨季的雨说来就来。

⑤郭光夫向站里报告后,立即背起陈超往山下冲。轻伤的战友在前边挥着砍刀开路,郭光夫背着陈超连滑带滚往下冲。“陈超,坚持住;陈超,咱马上就到镇医院……”粗哑的呼唤一声接一声,在雨雾蒸腾的丛林里回荡。

⑥两小时,四公里,他们像从战火里冲出一般,手和脸被荆棘划开一道道伤口,汗水和着血水、泥水滴落。陈超脸上没有一丝血色,脖子肿得不成样子,呼吸困难。

⑦“过敏性休克,这里没办法治疗,得往县医院送。救护车驾驶员出去了,稍等一下。镇卫生院医生的话,让郭光夫的心猛地揪了起来。还得赶一百多公里的路,他们不知道能不能跑过那只看不见的手。

⑧心急如焚地等了近 20分钟,医生说:“对不起,驾驶员赶不回来,救护车去不了。”

⑨“为什么不早说?!”急得眼里冒火的郭光夫,带着陈超坐上连队的车往县里赶,同时联系那边救护车相向飞驰,在中途对接。

⑩“再稍晚来一点,可能就抢救不过来了。”晚上11点,听到急救医生这句话,郭光夫身子一软,瘫倒在过道里。

⑪“急啊,如果陈超那天有个三长两短,我们咋给他父母交待?”说着,郭光夫又转脸看着窗外。

⑫细雨和风吹动枝叶的声音落下来,在地上轻轻飞溅。良久,他又说了一句:“山上的日子跟外边不一样,这里没有四季。

⑬我们隔着一张茶几面对面坐着,我几乎能听到他的心跳声。对话不时被沉默中断,显得生涩、艰难。他的话简短、跳跃,像琴键上一个一个跳动的音符。

⑭我觉得他话没说完,应该还有下一句,便静静地等着。

⑮他说:“我们这里只有雨季和旱季。”

⑯“哪个好过一点?”

⑰他眼神看过来:“四季分明好。旱季有时一两个月都不见一滴雨。”

⑱这些年,上级机关不断地请专家勘察,想方设法给站里打过4口井,最深一口640米,每口井供水不足一个月就干涸了。近5个月旱季、山顶上找不到地表水,吃水得去山下拉。

⑲到山脚下不远处的村镇拉了几趟水后,战士们发现当地群众旱季用水也很紧张,便改到县城拉水。一趟上百公里,水比油还金贵。他们只好每人每天定量一脸盆,刷牙洗脸;洗过脚舍不得倒,收集起来洗拖把,冲厕所。

⑳周末,站里分批组织官兵下山,到山脚小河洗澡。每个排出两名公差,在河边将全排衣服洗好,用车拉上来晾晒。

㉑“水泥路没修通前,雨季沙土路基经常塌陷。有时送给养的车困在半路上不来,我们就下去往山上背。”他看着桌上的茶杯,“山上的经历很平凡,外边人不一定能理解。”

㉒“每年新战士上来,应该都有一个艰难的适应过程吧?”

㉓“不适应、心里有落差是正常的,但是我们永远不会怀疑自己坚守的意义。”他的目光从茶杯转向我,忽然笑了。这是我第一次看到这个老兵脸上硬朗的笑容。

(作者:王雁翔)

1.文章第②~⑪段情节波澜起伏,请你认真阅读,将相关情节填写在下面的横线处。(1)

(2)战友开路,郭光夫背着陈超往山下冲,到达镇卫生院被告知无法治疗。波澜再起。

(3)

(4)众人乘坐连队的车与县医院的救护车在途中对接,陈超被抢救过来。波澜平息。

2.做批注是一种重要的阅读方法,批注角度有赏语言、写理解、谈感悟、做评价、提疑问等。小语读完文章后做了两处批注,请你帮他补充完整。

语 句 | 批 注 |

| 虽是走过多次的路径,但风雨 | (1)从词语运用的角度看,“总会”这个词 |

| 两小时,四公里,他们像从战火里冲出一般,手和脸被荆棘划开一道道伤口,汗水和着血水、泥水滴落。 | (2)从描写方法的角度看,这句话 |

3.阅读文章内容,谈谈你在郭光夫身上发现了哪些美好品质。

4.在学习这篇文章时,老师建议将本文与教材七年级下册第二单元文章进行联读。请你结合下面的“单元导读”节选,从选材和立意两个角度探究老师这样建议的理由。

家国情怀,是人类共有的一种朴素情感,它意味着热爱祖国的大好河山,热爱家乡的土地人民,愿意为保家卫国奉献自己的一切……它是国家和民族的精神凝聚力。这个单元所选的都是表现家国情怀的作品,能够激发我们的爱国主义情感。

——节选自教材七年级下册第二单元“单元导读”

鸟鸣二三粒

①春天逐渐走向深处,人在树下张望,会收获密密匝匝的叶子带来的清凉,亦有树叶筛下来的如一地碎银的阳光。人居浮世,慌慌张张,在这样的春日,随便找一棵树,举头静观。

②树冠是一个小社会,里面的“内容”很丰富。除了蠕动的毛毛虫,垂着一根丝打转儿的尺蠖,伏在上面一动不动的斑衣蜡蝉,再有就是乡间常见的各色鸟儿。

③一个勤于听鸟鸣的人一定是感性的人。

④李白在紫藤树下仰望,收获了“密叶隐歌鸟,香风留美人”。李太白毕竟是“诗仙”,普通的写景句中也隐含着浩荡之气,密密匝匝的树叶中跳动着能歌善鸣之鸟,极具动感。

⑤春天的黄鹂鸟,天空之城不是它们的舞台,它们的舞台在林间,在枝头——在这棵树上唱一首古体诗,在那棵树上唱几首绝句。说起这世间的实景演出和行进式舞台,山鸟雀绝对是其开创者。

⑥戴胜鸟喜欢隐匿在树叶之间,它们头顶自带一把小扇子,有着无限风雅,前世或许是文气十足的士人。

⑦有一种叫蜡嘴子的鸟,嘴奇大,叫起来喳喳有声——嘴大的唱歌似乎也好听。

⑧燕子和麻雀在叶间待不久,它们比较恋家,一般在树叶之间也就是吃个食的工夫就飞走了,在树冠之间掀起一场小型的旋风。

⑨鸟鸣是树上的另一类花朵,一种鸟叫就是一种鲜花, 百鸟朝凤就是百花向牡丹。如此,或许可以认为,桑树上的鸟鸣是紫色的,因吃了桑葚;梨树上的鸟鸣是白色的,因饮了梨花蜜;槐树上的鸟鸣是鹅黄色的,因食了槐花;榕树上的鸟鸣是粉色的,因尝了榕花。榆树上的鸟鸣是一嘟噜一嘟噜的,像极了榆钱;泡桐树上的鸟鸣是一朵又一朵的,像极了泡桐花;无花果树上的鸟鸣是透明的, 带着隐忍的禅意……

⑩做药,要有药引子;做馒头,要有酵母;做酒,要有酒曲。鸟雀之于春天,是药引子,是酵母, 也是酒曲。

⑪春风浩荡,有些吵。树下,有友如酒,知心事,需附耳细说。树上, 鸟鸣二三粒。

(作者:李丹崖。有删改)

1.梳理文本结构,可以采用思维导图的方法。请结合①—⑨段,完成下图。鸟鸣春鉴结构图

人在树下张望,会收获密密匝匝的叶子带来的清凉,亦有树叶筛下来的如一地碎银的阳光。

【课内链接】庭下如积水空明, 水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

——苏轼《记承天寺夜游》

3.分析文章内容,可以关注写作手法。虚实结合能为读者提供广阔的审美空间。本文是如何运用虚实结合来写鸟鸣的?请结合文章⑤—⑨段简要分析。4.探究文章主旨,可以进行合作讨论。小语和小文就题目《鸟鸣二三粒》展开了讨论。请你结合文章内容及括号中的提示,补充空缺处。

小语:题目中量词“粒”用得真好,和《紫藤萝瀑布》中的语句“香气似乎也是浅紫色的,梦幻一般轻轻地笼罩着我”,有异曲同工之妙。

小文:确实。①

小语:还不止这点。我又想起了张岱笔下的“舟中人两三粒而已”,这里的鸟鸣声用“粒”有没有微小之意?

小文:妙啊!②

小语:你也是一个热爱生活的人。其实,③

用什么语言赞美她都感到苍白

①从我上学那天起,挡狼就成了母亲每天风雨无阻的事。也没见到过狼,只偶尔听到狼叫,我对挡狼不以为然。埋怨母亲,来回那么远的山路,得走几个小时,你是白折腾。我不让她送。她生气地说,待你碰到狼就晚了!我以不上学威胁她,她就大发脾气,吓得我不敢说话。我知道母亲的倔强,只好随她。我背书包,她拿棒子,我出门,她走前,谁也改变不了她的主意。

②我上学,她挡狼,把我护送到学校,她再原路回家。天天如此。我下决心好好读书,考到兰州市中学住校,母亲就不用再为我挡狼了。我的愿望实现了,考上了兰州市高中,母亲为我挡狼的苦事从此结束。

③我上学住校,每周得回家拿面拿钱。家里穷,只有粗粮。母亲每天盯着鸡下蛋,把蛋卖了,给我凑生活费。我拿粗粮上学,母亲怕我吃伤肠胃,她就十天半月赶到省城学校,给我送白面,也送白面馒头。这金贵的白面和馒头,家里不可能有,我问她哪里来的,母亲说是她想办法弄来的。我死活想不出来,这全村也难见到的白面和白面馒头是哪来的。

④我终于知道,她送我的白面,原来是她在城里东家西家乞讨要的。那天,我接过她乞讨来的白面,眼泪唰地流了下来,止也止不住。母亲轻松地说,常吃粗粮伤胃,上学苦,不能把胃吃坏了……我在省城读高中两年,记不清母亲为我送了多少次白面和白面馒头。这些白面和白面馒头,不知她乞讨了多少家,跑了多少路,挨了多少白眼,忍受了多少饥渴才得来的。

⑤就像七年如一日她固执地为我上学挡狼一样,给我乞讨白面的事,无论我多少次乞求她不要再做,可她还是如常送来白面和白面馒头。她铁一样沉的爱心,让我没有办法改变她。

⑥高三那年,也就是1985年,有一天我母亲忽然从市场上买来一头小猪。我问母亲,家里人都缺吃的,买猪喂什么?母亲说,养它是为你考上大学时用的。母亲望儿成才的心到这样程度,我叮嘱自己,不能让母亲失望!我用足工夫学习,一举考上了军校。拿到入学通知书的第二天,母亲把那头养肥的猪杀了,在院落摆了三十桌席,请全村父老乡亲到家里吃饭,宣布我考上大学,也感谢乡亲的关心。那天,平时省吃俭用的母亲,竟把一头猪全做了菜,也把家里好吃的全拿出来招待乡亲们,那场面和阵势不小。

⑦我上军校在郑州,母亲不知郑州在哪里,只知是很远的地方,非常牵挂,就给我写信。母亲大字不识几个,咋写信?她是翻字典,一个字一个字地查,一个字一个字地拼。这对一个文盲来说,要拼写一封信,如同锄一亩地。这每月一封信的邮寄,也成了她的劳累事,不仅费劲写,还得去镇上发。那是十多里的山路,路上有长途车来往,但她不坐,她怕花那一块钱的票钱。饿了,也舍不得花钱买碗面吃。有一次,她从镇上发完信,没吃上午饭就赶路,走到半路晕倒在路边,醒来天就黑了。这吓人的事情,问她怎样走回家的,她不细说。后来连续几次晕倒,医生说得了病。尽管身体这样,她每月写信和寄信,是谁也挡不住的事。

⑧母亲的心牢牢贴在我身上。我在军校以全科优秀完成了学业,分配到了北京军区任副连职干部,进了首都部队。母亲听到这个喜讯,在电话里先是笑,后是哭。我明白这笑和哭里的含义。

⑨成家后,我每月都给母亲寄钱,可我寄给她的钱,她自己不花,都接济了村里的穷人,这让我常常感到纳闷……

⑩如今,母亲故去,我流着泪写下母亲的几件事。母亲的故事还有很多,但却也是天下所有母亲共有的故事,只好省略了。

(文/宁新路 有删改)

1.文章主要记叙了母亲为“我”做的哪几件事,请按照时间顺序简要概括。2.联系上下文,根据括号内的提示回答问题。

(1)这些白面和白面馒头,不知她乞讨了

(2)母亲听到这个喜讯,在电话里先是笑,后是哭。(母亲听到“我”分配工作的喜讯,为什么先是笑了,后又哭了?)

3.文中的母亲是一个怎样的人,请结合文章简要分析。

4.结合文段,分析作者记述母亲故事的用意。

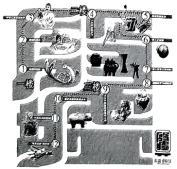

注:

①商朝的图腾 ②商朝的战车

③甲骨文发现的秘密 ④一片甲骨惊天下

⑤妇好的梳妆台 ⑥商人长啥样

⑦商人是怎么喝酒的 ⑧商朝也有“小猪佩奇”

⑨小王子的请假条是什么样 ⑩憨态可掬的青铜水牛

⑪代表权力的铜钺 ⑫将军也爱“痒痒挠”

【文本一】

①《舌尖上的中国》是由陈晓卿执导,中国中央电视台出品的一部美食类纪录片。该节目主题围绕中国人对美食和生活的美好追求,用具体人物故事串联讲述了中国各地的美食生态。它全方位展示博大精深的中华美食文化, 向观众,尤其是海外观众展示中国的日常饮食流变,千差万别的饮食习惯和独特的味觉审美,以及上升到生存智慧层面的东方生活价值观,让观众从饮食文化的侧面认识和理解传统和变化着的中国。

②是什么让《舌尖上的中国》这么火?

③首先,这部纪录片独特的视角和瑰丽的影像呈现,将中国的美食文化展现得绚丽多彩。无论是小巷中的街头小吃,还是山野间的野味美味,每一道菜品都吸引着我们的眼球和味蕾,凝聚着人们对食物的热爱和对传统的敬仰。它们通过摄影师的镜头得到了完美的展现。

④其次,①

⑤此外,纪录片中融入了丰富的人文情怀。每一道美食背后都承载着丰富的历史、文化和民俗,展现出每个地方独特的风土人情。无论是渔民的辛勤捕捞,还是农民的辛苦耕作,他们用汗水和智慧,创造出了令人叹为观止的美食传统。在观看的过程中,我们不仅仅品味着美食的鲜香,更感受到了人们对食物的敬畏和热情。

⑥最后,这部纪录片给予了观众一种身临其境的体验。通过大自然的美景、古老的乡村和喧嚣的城市,我们仿佛走进了这些美食的故乡,亲身感受到了那份真实和独特的魅力。每一位主人公都是自己故事的讲述者,他们坚持着自己的信念和传统,将这份热爱和情感传递给了观众。

⑦因此,《舌尖上的中国》在中国美食纪录片中的地位不言而喻。它通过独特的风格和深入的探索,将美食与文化融合得如此完美,赢得了观众们的热爱和赞誉。它的成功不仅改变了中国美食纪录片的制作方式,更让人们对中国美食和传统文化的热情再度点燃。

【文本二】①捋面是面条的“老祖宗”,在历史上又被称为“水引”。晋代瘦阐《恶饼赋》描述水引为“细如委綖, 白如秋练”。北魏贾思勰《齐民要术》卷九《饼法第八十二》记载有水引的做法:先用冷肉汤和面,“绥如箸大,一尺一断,盘中盛水浸。 宜以手临铛上,接令薄如韭叶,逐沸煮。”即将面团先揉搓成筷子粗细、一尺长短的长条,放入盘中盛水浸着。锅里水烧开时,用手将浸好的面条在锅边捋成韭菜叶那么薄,下水煮熟。从《恶饼赋》和《齐民要术》中对水引的描述可知,水引是一种水煮的长面条。与后世的面条不同,它不是用刀切的,而是手工捋成的。当时的社会上层人物有嗜食水引的,据萧子显《南齐书·何戢传》记载, 南齐高帝萧道成十分喜爱吃水引。

②在古都安阳, 这种古老的面条就是王家捋面。

③王家捋面生产技艺2018年入选安阳市非物质文化遗产名录, 2021年入选安阳市非物质文化遗产名录。

④在祖传捋面制作工艺的基础上, 王家捋面的第六代传承人规范了捋面的制作流程,他将捋面的制作规范为清水和面、 三饰三揉、 分块擀片、 切条饰面、 煮制卤汤、 手工捋面、单锅煮面、捞面浇卤等8道工序。和面时,还要加入适量的鸡蛋清和少许盐末, 以增加面团的韧性,使煮出来的面条更为筋道。和好的面团,饬30分钟,再揉一次。如此再三,三场三揉,达到“三光”标准,即面光、盆光、手光。②将

《中华人民共和国非物质文化遗产法》指出,非物质文化遗产有着“各族人民世代相传”的属性。这些风味小吃、地方美食能够进入非遗名录,一方面因为它们源远流长、底蕴深厚、制作技艺有特色,另一方面因为它们至今依然活力四射,能紧跟时代脚步,满足人民生活生产需要。小吃虽小, 大有味道,服务百姓“大民生”,连接振兴地方经济“大产业”。时代在变迁,各地应挖掘更多有特色、有内涵的美食,加强保护、重视传承,让这份独特的“烟火气”长久延续,让人民生活更加有滋有味。透过日常美食,我们看到的是蕴藏在中国文化深处的遗传密码和文化图景,是一个民族的文化传统、伦理道德、价值信仰、审美情趣最生动的展现。

(以上文本均改编自网络资料)

1.对文本的理解要准确严谨。根据文本内容,选出下列说法中不正确的一项( )| A.中国人因地域不同,有不同的饮食习惯,但都有着对美食和生活的美好追求。 |

| B.《舌尖上的中国》作为中央电视台出品的一部美食类纪录片,首次点燃了人们对中国美食和传统文化的热情。 |

| C.文本一以议论性语言为主,从四个方面逻辑严密地阐述了《舌尖上的中国》爆火的原因;文本二以记叙和说明性的语言为主,介绍了安阳捋面的悠久历史及具体的制作工序。 |

| D.三个文本均围绕美食文化展开,其中对特定工艺进行了介绍。 |

①这部纪录片不仅仅是一次美食的探索,更是对中国传统文化的传承和展示。

②将揉饬好的面团,按500克一份,揪剂分块,先在面案上擀成大圆片,再用刀切成2厘米宽的长条。在湿度和温度适宜的情况下,饬上5分钟左右,然后用手捋面下锅,沸水煮50秒,快速出锅。

3.班级拟参照纪录片《舌尖上的中国》,为安阳拍摄美食宣传片《传统捋面——舌尖上的非遗》。请结合以上三个文本,从拍摄素材选取方面提两条建议,并阐明理由。