以下是某同学对美国《纽约时报》以1911年10月至1912年3月为时间段,以中国某个历史事件相关城市为标题进行检索统计结果。

关键词 武汉三镇 北京 南京

新闻报道篇数 38 50 25

(1)该历史事件是指( )

A.维新变法 B.义和团运动 C.辛亥革命 D.新文化运动

(2)下列材料中,对历史学家建构该事件的历史性质具有直接史料价值的是( )

A.梁启超《戊戌政变记》 B.《孙中山文集》

C.严复《天演论》 D.《中华民国临时约法》

(3)各民族和国家从自身独特的历史时间出发来安排自己的历史分期,形成独特的历史分期,以构建本民族的历史叙事。你如何理解1840年作为中国近代史叙事的开端?

材料一:据清代官修《明史》载:“顺治三年六月,大兵克绍兴,以海(朱以海,即明鲁王)遁入海。久之,居金门,郑成功礼待颇恭。既而懈,以海不能平,将往南澳。成功使人沉之海中”。

材料二:江日升在其著作《台湾外纪》中,引“野史”《明季续闻》道:“辛丑,(郑)成功迎(鲁)王归金门,仍奉供给。壬寅(1662年)五月初八日成功殆……(十一月)鲁王薨。

注:江日升是为明末将领之后,自幼听闻父亲谈论明郑事迹,康熙年间恩科解元。

(1)指出材料一、二中对明鲁王的死因记载的矛盾之处。(2)针对明鲁王死因,你认为上述两则材料何者可信?或你另有观点?说明理由。

材料三:1959年,明鲁王墓于金门重见天日,出土刻有墓志铭的石碑一块,上刻“监国鲁王讳以海……力图光复,虽末路养晦,而志未尝一日稍懈也……王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨”等字。

(3)材料三对澄清明鲁王的死因有何价值?从史料的性质和价值的角度简述理由。(4)综合上述材料,例举两项导致历史记载出现“矛盾”的原因,并指出破解这一“矛盾”的方法。

“中国”的称谓始于何时,最初的含义是什么,后来又有什么变化,是学界关注的问题。某班同学围绕“‘中国’探源”开展研究性学习。

(1)寻找“中国”一词的来源,同学们想到商朝的__________,(单选)但只找到了“中”字,没有找到“国”字。

| A.石器 | B.陶器 | C.玉器 | D.甲骨文 |

1A.实物证据B.图像证据C.口传史料

(3)探究“中国”的含义,需查阅更多材料。

A.中国者,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也。

——《国语·越语》

B.秦遂以兵灭六国,并中国。

——《史记·天官书》

C.皇帝(刘邦)继五帝三王之业,统天下,理中国。中国之人以亿计。

——《汉书·陆贾传》

D.将流入黑龙江之额尔古纳河为界:河之南岸属于中国,河之北岸属于鄂罗斯。

——(清)《平定罗刹方略界碑文》

以上材料里的“中国”含义不尽相同。体现文化含义的材料是

至此,同学们发现:随着时代的变迁,“中国”的含义不断丰富。

(4)秦汉时代,政府创设和推行了一系列制度、措施,“中国”一词逐渐成为统一多民族国家的代名词。结合所学,从以下几个方面列举具体内容各一。

政治方面:中央:

地方:

经济方面:

文化方面:

(5)在“中国”探源过程中,有同学认为:对古史研究最有价值的是考古资料,它是通向历史真实的唯一大道。这引起大家的争论。你是否同意这一看法?简述理由。

材料一:司马迁《史记》目录(部分)

| 五帝本纪第一 | 夏本纪第二 | 殷本纪第三 | 共12本纪 |

| 三代世表第一 | 十二诸侯年表第二 | 六国年表第三 | 共10表 |

| 礼书第一 | 乐书第二 | 律书第三 | 共8书 |

| 吴太伯世家第一 | 齐太公史家第二 | 鲁周公史家第三 | 共30史家 |

| 伯夷列传第一 | 管晏列传第二 | 老子韩非列传第三 | 共70列传 |

材料二:吕思勉《中国通史》目录(部分)

——1939年第一版

| 上编中国文化史(共18章) | 下编中国政治史(共36章) |

| 第一章婚姻 | 第二十二章夏商周的事迹 |

| 第二章族制 | 第二十三章春秋战国的竞争和秦国的统一 |

| 第三章政体 | 第二十四章古代对于异族的同化 |

| 第四章阶级 | 第二十五章古代社会综述 |

| 第五章财产 | 第二十六章秦朝治天下的政策 |

| …… | …… |

| 第十八章宗教 | 第五十四章革命途中的中国 |

司马迁撰写的《史记》,以

(2)作为一部历史正剧,《汉武大帝》的编剧主要依据《史记》和《汉书》等历史著作,说明(单选题)

| A.这两部著作所述史实是绝对的信史 | B.这两部著作提供唯一有价值的史料 |

| C.这两部著作具有很高文献史料价值 | D.影视作品的史料价值不亚于文献史料 |

(4)结合两部史书的成书时代背景,谈谈你对两部史书异同的看法?

注:“西狩”一词,出自《左传哀公十四年》:“春,西狩获麟”,说的是鲁哀公去西边打猎,猎获了麒麟。

材料1 《狼狈西逃的慈禧》(1900年8月29日法国画报《笨拙》)

材料2 1901年1月29日,在西安“蒙尘巡幸”的慈禧太后以朝廷名义颁布一道上谕,内称:“世有万祀不易之常经,无一成不变之治法。……大抵法枳则弊,法弊则更,惟归于强国利民而已……自丁戍以还,伪辩纵横,妄分新旧,康逆之祸,殆更胜于红巾……”

——余丽芬《清末新政评议》(浙江学刊,1991年04期)

材料3 庚子之役,国家以乱民肇衅,外国连衡而入京师。两宫微服出狩,行二日,至榆林堡。怀来县知县吴永具衣冠恭迓于道旁。于是帝后始得进饘粥、备供帐。……丁卯之秋,余与公相遇客邸。有以前事询者,公为述其大略,乃与外间所传迥异。同坐刘治襄先生,瑰奇人也因就公所述,草具其事,立成数万言……

——《庚子西狩丛谈序》

材料4 《庚子西狩丛谈》封面

(1)干支纪年法中“丁”和“戊”均属天干,是不能相互搭配来纪年的,那材料2中的“自丁戊以还”大意是什么?

(2)材料2中的“康逆之祸”、材料3中的“乱民肇衅”指代的历史事件分别是什么?材料2中“红中”指代哪一类历史现象?

(3)从序中得知,《庚子西狩丛谈》一书系亲见者讲述,他人记录而成,这种方式产生的史料一般称作 。

A.实物史料 B.间接史料 C.口述史料

(4)以北宋时期的改革为例,说说“法积则弊,法弊则更”是如何体现的?

(5)慈禧及皇室西安之行,材料1、材料3有着完全不同的记录。如何看待材料1、材料3的证史价值?

(6)慈禧及皇室西安之行,“微服西狩”“蒙尘巡幸”“仓皇出逃”说法都有。你认为该称作什么?请结合所学知识,简要说明理由

| A.文学作品不具有史料价值,不能以此确定茶的起源 |

| B.文学作品虽是社会生活的反映,仍不能据此确定茶起源于晋代 |

| C.唐代《茶经》是中国第一部关于茶的专著,应据此确定茶起源于唐代 |

| D.传说神农氏发现了茶,可据此确定茶起源于神农氏时期 |

从国共内战全面爆发到1949年10月1日中华人民共和国成立,时隔仅有三年零三个月。这样的转变发生得如此之快,无论是共产党、国民党,还是国际社会都没有预料到。中国共产党为什么能够如此迅速地以弱胜强战胜国民党?各方都在寻找令人信服的答案。

材料一 抗战胜利初期,中国共产党努力创造的多党制民主蓝图,在内战的隆隆炮声中化为乌有。后来曾任美国驻华大使的司徒雷登反省说:“从国民党犯有过错而受到谴责来看,一党制应予摒弃”,“唯一的拯救办法是,更广泛的讲民主,给老百姓以做人的权利”。

材料二 1947年在晋冀鲁豫解放区华北大学任教的美国人韩丁,在观察了土改后的农村社会后说:“中国革命创造了一整套新的词汇,其中一个重要的词就是‘翻身’。……对于全国几亿无地和少地的农民来说,这意味着站起来,打碎地主的枷锁,获得土地、牲畜、农具和房屋,但它的意义远不止于此。他还意味着破除迷信,学习科学;意味着扫除文盲,读书识字,意味着不再把妇女视为男人的财产,而建立男女平等关系;意味着破除委派村吏,代之以选举产生的乡村政权机构。总之,它意味着进入一个新世界。”

材料三 美国学者易劳逸在分析了国共两党的农村政策后讲:“国民党在农村的失败——当局无能力保证农民的土地、安全和食物,极大地削弱了农民对政府的尊敬。这就意味着政府正失去合法性。沉重而频繁征收的苛捐杂税、腐败、绝大部分官员所显示出来的倾向地主阶级反对佃农的偏见,所有这些都削弱了政府的权威和主张合法行动的传统的社会价值。结果,农民们不是非难,就是躲避征税和征兵官员。”

材料四 解放战争期间流行于解放区的民谣:“最后一碗米饭用来做军粮,最后一尺布用来缝制军装,最后的老棉被盖在担架上,最后的亲骨肉送到战场上。”抗战胜利以后流行于国统区的民谣:“盼中央,望中央,中央来了更遭殃;想老蒋,盼老蒋,老蒋来了米面涨。”

——材料一、二、三、四选自谢春涛《历史的轨迹——中国共产党为什么能》

材料五 “今天是中华民国诞生三十八年纪念日,又是元旦,我们住在首都南京,已临着兵火的边缘。……上年十一月末起,长春、沈阳相继沦陷,徐蚌会战失败,黄百韬蒋军……殉国,我军全部撤离徐州。十二月下旬,行政院长及各政务委员,又因币值改革失败而总辞,全国阢陧不安。共军除军事威胁外,更扩大其心战与传统之攻势。一般丧失斗志的将领及寡廉鲜耻的官僚政客,或准备逃亡避祸,或准备靠拢投降,或传播共党‘和谈’烟幕。”

——《蒋经国自述》

依据上述材料及所学知识,回答问题

(1)材料五中“首都南京”为什么会“已面着兵火的边缘”?

(2)以上材料的史料价值如何?

(3)谈谈你对“中国共产党为什么能建立新中国”的认识。

①钱穆在《国史新论》中写道:“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”

②学者对《新唐书》列传中1443名官员的来源的分析:

入仕途径 | 科举制入仕 | 胥吏出职等杂色入仕 | 开国功臣与降归入仕 | 门荫入仕 | 入仕途径不详 |

| 人数 | 540 | 344 | 162 | 92 | 306 |

| 比例 | 37% | 24% | 11% | 7% | 21% |

③唐朝孟郊《登科后》诗:“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一朝看遍长安花。”(孟郊:家中清贫,曾两试进士不第,四十六岁时才中进士)

归纳三份资料能共同佐证的内容,并对其史料价值进行评估。

| A.写实的,可作史料看待 | B.想象的,没有历史价值 |

| C.臆测的,没有历史依据 | D.推想的,也有历史价值 |

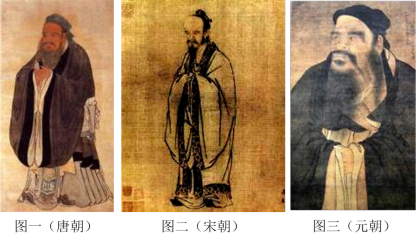

观察以下三幅不同历史时期画家所绘的孔子像,回答问题。

问题

(1)这三幅画像有哪些不同的地方?

(2)这些画像有哪些相同的地方?反映出后人对孔子的历史记忆有何共同之处?

(3)你如何看待历史人物画像的史料价值?