名校

1 . 唐代政事堂会议的参加者分为两类,宰相和“行宰相”。前者固定为中书令、门下省侍中;后者则是临时被特许的会议参加者,他们必须加带有宰相职衔,否则是不能登堂议政的。唐代政事堂会议的这一分类( )

| A.主要服务于皇权的统治 | B.体现出中枢机构设置过于重叠 |

| C.表明宰相成为决策核心 | D.折射出决策与执行权绝对分立 |

您最近一年使用:0次

2024-05-31更新

|

180次组卷

|

2卷引用:河北省邯郸市大名县第一中学2023-2024学年高二5月月考历史试题

2 . 南梁、北齐、隋文帝、隋炀帝时期门下省诸局情况表,由此可见,隋炀帝时( )

| 时间 | 朝代 | 门下省诸局 | |||||

| 502—557 | 南梁 | 公车 | 太官 | 太医 | 骅骝厩 | ||

| 550—557 | 北齐 | 主衣 | 尚食 | 尚药 | 殿中 | 斋帅 | 领左右 |

| 581—604 | 隋文帝 | 御府 | 尚食 | 尚药 | 殿内 | 城门 | 符玺 |

| 604—618 | 隋炀帝 | 符玺 | |||||

| A.门下省的职能即将改变 | B.君主集权不断削弱 |

| C.中央行政机构趋于完备 | D.行政效率逐渐提升 |

您最近一年使用:0次

3 . 唐中宗不经中书、门下而自己封拜官职时,因自感心怯和难为情,故他装置诏敕的封袋,不敢照常式封发,而改用斜封,所书“敕”字,也不敢用朱笔,而改用墨笔,当时成为“斜封墨敕”,此途径所封官员时人称为“斜封官”。这反映了( )

| A.中枢制度有一定的通融性 | B.三省六部制有名无实 |

| C.专制皇权凌驾于百官之上 | D.中书门下不具约束性 |

您最近一年使用:0次

2024-05-23更新

|

152次组卷

|

2卷引用:河北省2024届高三新高考考前提分演练(一)历史试题

名校

4 . 唐初,中书省拟好命令送达门下省,常遇门下省反对,而被涂归封还。如是则此道命令等于白费,即皇帝之“画敕”亦等于无效。唐太宗时,军国大事,往往先由门下省、中书省和尚书省举行联席会议,共同商定,然后再制敕下诏,会议场所称为“政事堂”。据此可知( )

| A.唐朝初期皇帝权力处于三省控制之下 | B.唐太宗时中央正式确立了三省六部制 |

| C.三省六部的长官共议国事执宰相之职 | D.政事堂的设立提高了政府的行政效率 |

您最近一年使用:0次

2024-04-10更新

|

501次组卷

|

7卷引用:河北省2024届普通高中学业水平测试等级性考试模拟(二)历史试题

河北省2024届普通高中学业水平测试等级性考试模拟(二)历史试题2024届浙江省丽水、湖州、衢州三市高三下学期二模考试历史试题押第3题 隋唐时期:统一多民族封建国家的发展(辽宁、黑龙江、吉林适用)-备战2024年高考历史临考题号押题(辽宁、黑龙江、吉林专用)押广东卷第4题 隋唐时期:大发展-备战2024年高考历史临考题号押题(广东专用)(已下线)(11大核心考点+75道高频选择题)专题03 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展-(新高考专用)山东省实验中学2024届高三下学期二模历史试题(已下线)专题01 中国古代史选择题【原始社会-唐朝】-【好题汇编】2024年高考历史二模试题分类汇编(浙江专用)

5 . 唐宪宗分翰林学士和中书舍人为两制。朝廷的制诰、诏令、赦文等都由翰林学士执笔,中书舍人只能起草一些不太重要的文书。这样,翰林学士的草诏权就被固定下来。唐代这一措施体现了( )

| A.三省六部制逐步完善 | B.三省出现一体化的趋势 |

| C.中枢决策机制的演变 | D.两者分工明确彼此制约 |

您最近一年使用:0次

名校

6 . 唐太宗曾经想要征未满十八岁的中男当兵,魏征坚决不同意,四次拒绝在敕书上签字。武则天当权时期,宰相刘祎之受诬告后拒认不经中书门下的皇帝敕书,结果被赐死。这两则事例说明( )

| A.唐朝中央决策和行政体系日臻完备 |

| B.制度运行效果离不开特定政治环境 |

| C.隋唐时期的政治制度发生重大变革 |

| D.皇权相权之争是封建社会主要矛盾 |

您最近一年使用:0次

2024-03-01更新

|

288次组卷

|

7卷引用:河北省廊坊卓越艺术职业中学2024届高三下学期开学考试历史试题

名校

7 . 钱穆指出,唐制,中书舍人拟稿,亦由诸舍人各自拟撰,是谓“五花判事”。然后再由中书令或中书侍郎就此许多初稿中选定一稿,或加补充修润,成为正式诏书,然后再呈送皇帝画一“敕”字。这说明,中书省( )

| A.内部已形成了制约机制 | B.具备了辅助决策的职能 |

| C.一定程度上限制了皇权 | D.保证了中枢决策的科学 |

您最近一年使用:0次

2024-03-01更新

|

350次组卷

|

4卷引用:河北省沧州市黄骅中学2024届高三11月月考历史试题

8 . 《资治通鉴·唐纪》记载:“凡军国大事,则令中书舍人各执己见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上(太宗)始申明旧制,由是鲜有败事。”从中可以得出三省六部制的设置( )

| A.标志着官僚政治初步建立 | B.通过制约平衡提高效率 |

| C.利于分工合作减少决策失误 | D.调和了君权与相权矛盾 |

您最近一年使用:0次

名校

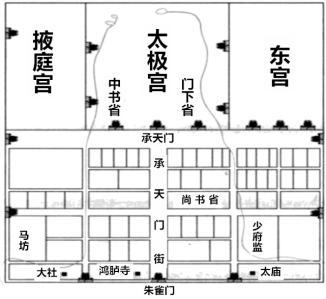

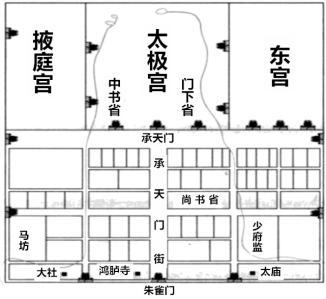

9 . 如图是唐朝三省位置分布图,其中太极宫是皇帝居住和办公之地。三省位置的分布缘于( )

| A.规范三省职能 | B.君权相权之争 | C.维护皇权需要 | D.强化中央集权 |

您最近一年使用:0次

2024-01-29更新

|

35次组卷

|

2卷引用:河北省沧州市第二中学2024届高三12月月考历史试题

名校

10 . 据学者考证,唐代公文格式如下图,这说明唐代( )

| A.科举制提高了官员素质 | B.行政程序繁琐效率低下 |

| C.三省各司其职相互牵制 | D.中央决策过程审慎严谨 |

您最近一年使用:0次

2024-01-28更新

|

21次组卷

|

2卷引用:河北省唐县第二中学2024届高三10月月考历史试题