名校

1 . 唐代政事堂会议的参加者分为两类,宰相和“行宰相”。前者固定为中书令、门下省侍中;后者则是临时被特许的会议参加者,他们必须加带有宰相职衔,否则是不能登堂议政的。唐代政事堂会议的这一分类( )

| A.主要服务于皇权的统治 | B.体现出中枢机构设置过于重叠 |

| C.表明宰相成为决策核心 | D.折射出决策与执行权绝对分立 |

您最近一年使用:0次

2024-05-31更新

|

180次组卷

|

2卷引用:2024届甘肃省酒泉市高三下学期5月三模历史试题

2 . 唐初承袭隋制,“以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政”,构成宰相集体。唐太宗时,出现了他官参与国政的现象,如时任秘书监的魏征以“参预朝政”的头衔共商国是,成为宰相之一。至唐高宗以后,为宰相者须加“同中书门下三品”成为定制。这一变化( )

| A.表明三省六部制已名存实亡 | B.反映了专制皇权的日益强化 |

| C.有效提高了中枢决策的效率 | D.导致唐朝冗官问题逐渐加剧 |

您最近一年使用:0次

3 . 唐玄宗时,政事堂更名“中书门下”。宰相会议的决策写成“中书门下奏状”,报皇帝批准,付外执行。皇帝下发诏令,原则上也须经宰相通过,加盖“中书门下之印”方能生效。这一机制( )

| A.能够减少决策失误的出现 | B.严重影响了行政办公效率 |

| C.进一步削弱了君主的专制 | D.使中书门下成为决策核心 |

您最近一年使用:0次

2024-01-09更新

|

123次组卷

|

3卷引用:甘肃省2023-2024学年高一上学期期末历史试题

4 . 唐太宗李世民在一次谈话中曾对黄门侍郎王珪说:“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。”对此解读最正确的是,当时( )

| A.政府重视决策的正确性 | B.中书省集中行使审核权 |

| C.三省之间需要紧密配合 | D.门下省单独行使决策权 |

您最近一年使用:0次

2023-11-19更新

|

68次组卷

|

4卷引用:甘肃省白银市靖远县2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

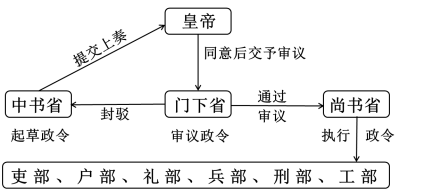

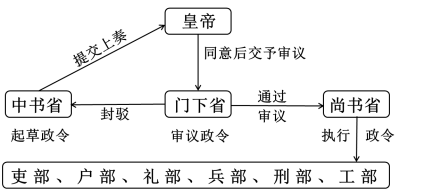

5 . 如图是唐代三省六部制示意图,具体可知( )

| A.中书门下,权力最大 | B.协商政务,减少失误 |

| C.皇帝权力,严重削弱 | D.六部分工,直属门下 |

您最近一年使用:0次

2023-11-18更新

|

97次组卷

|

5卷引用:甘肃省武威第七中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

6 . 史载唐中宗李显因为私情,常不经两省(中书省、门下省)而径自封拜官职。但中宗究竟心虚难为情,所以他装置诏敕的封袋,不敢照常式封发,而改用斜封。所书“敕”字,也不敢用朱笔,而改用墨笔。时人讥讽为“墨敕斜封”。这反映了( )

| A.皇权受到一定的制约 | B.三省之间相互制约 |

| C.三省出现一体化趋势 | D.科举制度已被废除 |

您最近一年使用:0次

2023-11-17更新

|

272次组卷

|

9卷引用:甘肃省兰州第一中学2023-2024学年高一3月月考历史试题

名校

7 . 唐代负责文化教育的部门是多机构并存的。北魏始设的礼部(隶属于尚书省)主要负责文化教育政令的颁布,由秦九卿演变而来的内侍省(九寺)中的太常寺负责具体的祭祀和乐舞工作,由汉太学演变而来的国子监负责学校管理。这些机构组织反映了当时( )

| A.制度设计主张因循守旧 | B.分权制衡为其设置初衷 |

| C.政务与事务有一定分工 | D.中央集权得到适当加强 |

您最近一年使用:0次

2023-11-14更新

|

358次组卷

|

4卷引用:历史(七省新高考卷01,16+3模式)-学易金卷:2024年高考第一次模拟考试

(已下线)历史(七省新高考卷01,16+3模式)-学易金卷:2024年高考第一次模拟考试江西省景德镇市2024届高三一模历史试题(已下线)专题04 反映体现类选择题(二) - 2024年高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)江西省宜丰中学2023-2024学年高二下学期开学考试(创新部)历史试题

名校

8 . 唐代政事堂“合中书门下之职”,两省作为“机要之司”的职权被集中到了政事堂。但是为了保证决策的正确性,中书、门下最重要的官员中书舍人和给事中参与决策的职权得以保留。政事堂制度( )

| A.有利于防治腐败现象 | B.提高了行政效率 |

| C.加强了对皇权的制约 | D.强化了中央集权 |

您最近一年使用:0次

2023-11-04更新

|

98次组卷

|

38卷引用:甘肃省兰州第一中学2022-2023学年高二3月月考历史试题

甘肃省兰州第一中学2022-2023学年高二3月月考历史试题广东省韶关市2023届高三一模历史试题期末卷(一)-2022-2023学年高二历史期中期末复习备考必刷题(选择性必修一:国家制度与社会治理)第一单元政治制度-2022-2023学年高二历史期中期末复习备考必刷题(选择性必修一:国家制度与社会治理)河北省邯郸市魏县第五中学2022-2023学年高二上学期期末模拟考试(二)历史试题河北省邯郸市魏县第五中学2022-2023学年高二上学期期末模拟考试(五)历史试题四川省南充市营山县第二中学2022-2023学年高一上学期第三次月考历史试题期末卷(一)-2022-2023学年高一历史期中期末复习备考必刷题(中外历史纲要上)(已下线)历史(云南,安徽,黑龙江,山西,吉林五省通用B卷)- 学易金卷:2023年高考第一次模拟考试卷(已下线)历史(重庆A卷)- 学易金卷:2023年高考第一次模拟考试卷安徽省马鞍山市当涂第一中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题福建省厦门外国语学校石狮分校2023届高三11月月考历史试题新疆五家渠兵团第六师五家渠高级中学2022-2023学年高二上学期期末模拟历史试题吉林省辽源市第五中学校2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题四川省成都市天府新区太平中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题广东省广州市真光中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题福建省三明市2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题河北省沧州市献县求实高级中学2022-2023学年高二上学期期末模拟考试(一)历史试题贵州省黔南州2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题(A卷)吉林省白城市洮南市第一中学2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题吉林省长春外国语学校2023高三上学期期末考试历史试题(B卷)北京市黄冈中学北京朝阳学校2022-2023学年高一下学期期中考试复习历史试题新疆乌鲁木齐市第四中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题黑龙江省龙西北八校联合体2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题黑龙江省齐齐哈尔市八校2022-2023学年高二下学期期末联考历史试题云南省曲靖市宣威市第三中学2024届高三上学期开学考试历史试题河南省郑州市中牟县第二高级中学2022~2023学年高二下学期第三次月考历史试题河南省南阳市第一中学2024届高三上学期第二次月考历史试题山东省德州市夏津育中万隆中英文高级中学2023-2024学年高一9月月考历史试题福建省福州市闽侯县第一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题天津市静海区第一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题广西“贵百河”2023-2024学年高二10月月考历史试题浙江省宁波市慈溪赫威斯育才高级中学2023-2024学年高一10月月考历史试题河南省南阳市邓州市第一高级中学校2023-2024学年高一上学期拉练(二)历史试题广东省潮州市饶平县第二中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题专题01 选择题汇编——中国古代史 -【好题汇编】2024年高考历史一模试题分类汇编(广东专用)押江苏卷第3题 隋唐五代时期-备战2024年高考历史临考题号押题(江苏专用)(已下线)2024届江苏省高三下学期决战新高考(大联考)历史试卷变式练习中国古代史

名校

9 . 景龙二年(708年),节愍太子初立,韦皇后因其非己所生,便让唐中宗下诏收回给太子的赏赐,让其与藩王一样每年定量领取物品。门下省给事中卢则认为太子身为储君,按传统制度其用度与君主一致,一应物品所需,可从库藏中广为支取,无须同于藩王,并以此封驳了诏令。该事件反映出当时( )

| A.门下省处于决策中枢的地位 | B.政治决策的民主色彩浓厚 |

| C.国家治理严格遵循传统制度 | D.专制皇权受到一定的限制 |

您最近一年使用:0次

2023-10-16更新

|

384次组卷

|

6卷引用:甘肃省武威市凉州区2024届高三上学期第三次月考历史试题

甘肃省武威市凉州区2024届高三上学期第三次月考历史试题山西省吕梁市孝义市部分学校2023-2024学年高一10月月考历史试题(已下线)组卷网·期中复习-纲要上 第二单元-高频考法精讲精练河南省实验中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题湖北省公安县第三中学2023-2024学年高一11月月考历史试题(已下线)黄金卷02-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(福建专用)

名校

10 . 汉武帝从中央各机构中选拔了一批资历较浅但有才能的官员,入官侍从左右,参与决策,称为“中朝”或“内朝”,以丞相为首的原有政务机关则称为“外朝”。汉武帝此举( )

| A.提高了中枢决策效率 | B.导致了中央行政紊乱 |

| C.完善了中枢权力体系 | D.强化了君主集权体制 |

您最近一年使用:0次

2023-10-16更新

|

567次组卷

|

20卷引用:甘肃省会宁县第四中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题

甘肃省会宁县第四中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题湖北省普通高中2023年高二学业水平合格考模拟(四)历史试题内蒙古包头市2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题陕西省宝鸡市金台区2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题第7课·隋唐制度的变化与创新之中枢政务机构(汉-唐)·课堂例题山东省菏泽市鄄城县第一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题广东省茂名市第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题三年(2021-2023)学考真题分类汇编之第4课西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固重庆市铜梁一中等三校2023-2024学年高一10月联考历史试题云南省曲靖市宣威市第三中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题福建省泉州市德化第一中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题江西省上饶市余干县蓝天实验学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题山东省实验中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题四川省成都市石室中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题广东省江门市新会第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题山东省临沂第十八中学2023-2024学年高一12月份阶段性测试历史试题福建省厦门市五显中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题安徽省芜湖市第十二中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题广东省惠州市第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题湖北省恩施土家族苗族自治州高级中学2023-2024学年高二下学期基础训练(四)历史试题