| A.商品经济快速发展 | B.经济重心南移完成 |

| C.人头税被彻底废除 | D.白银开始流入中国 |

| A.统治阶级内部斗争激烈 | B.农民赋税负担不均 |

| C.一条鞭法仅适用于江南 | D.改革未能因地制宜 |

材料一:万历年间,正是一条鞭法在江南盛行的时候。在南直隶执行一条鞭法的是海瑞,他在应天巡抚任内推动甚力,徽州府属下六县,“均平”成为改革浪潮。所以,士绅声称,“天下之道,贵乎均平。故无由不得其平则鸣。歙县久偏重赋,民困已极,躬遇仁明在位,备臣情款,恳乞均平”,要求将徽州府的人丁丝绢(税粮项目之一)分摊六县而非偏派歙县。

——摘编自李义琼《晚明徽州府丝绢事件的财政史解读》

材料二:围绕丝绢应如何负担产生纷争。歙县据《大明会典》“直隶徽州府夏税”一项只载具体数额,并未注明由歙县独揽,主张人丁丝绢应由六县分摊;其余五县“耆民里老”等联名上呈,“祖宗成法不可变”,要求按照《黄册》所记由歙县单独负担,且将矛头直指户部和内阁。此后双方反复抗争,甚至引发“激变”……最终中央政府处理了丝绢事件,实际上并未加派六县,故名“共免两全之法”,随后刊刻了《条鞭赋役册》,永为定规。与此同时,对“激变”的主谋者进行逮捕和审判。

——据[日]夫马进《试论明末徽州府的丝绢分担纷争》等整理

材料三:《大明律》卷十八《刑律·劫囚》规定:“若官司差人追征钱粮,勾摄公事……聚众中途打夺者……因而伤人者绞。杀人及聚至十人为首者,斩。”刑部据此严惩激变的主谋者程任卿,他被拟判“监候处决”。但在审判过程中,程任卿“切查律例所载”,认为自己的行为并不构成被指控为“聚众中途打夺者云云”的罪情,故不应强用该条文。他进一步提出生员为了保卫家国的理法,“为乡党而公言其是非”,“何有大罪?”最终,刑部改判。后程任卿又得以减刑充军,因军功被授予把总归乡。

——据[日]夫马进《明清时代的讼师与诉讼制度》等整理

(1)根据材料一,概括歙县士绅要求“分摊六县”的时代背景。(2)根据材料二,分别指出纷争双方各自的主张及其依据的文献。根据材料一、二及所学,简述明代赋役制度的主要变化。

(3)律乃律文,例乃条例,统称律例。阅读材料三,结合所学,分别指出明代最重要的律、例名称。综合上述材料,简要评价“丝绢分担纷争”的最终处理。

| A.意在激发民族意识 | B.收回部分关税主权 |

| C.宣布废除国内关税 | D.主张扩大贸易出口 |

5 . 清朝康熙时期宣布“盛世滋丁,永不加赋”,被传统社会视为一大“仁政”。但有学者认为,这样的财政政策是严重缺乏弹性的,只能配合着日趋保守的国家职能定位。这一观点( )

| A.否认了赋税改革的积极作用 | B.全面批判了传统的儒家思想 |

| C.有助于理解清朝的统治危机 | D.揭露了轻徭薄赋的虚伪本质 |

| A.银两成为基本支付手段 | B.官场腐败行为被禁绝 |

| C.社会商品经济高度发展 | D.人头税退出历史舞台 |

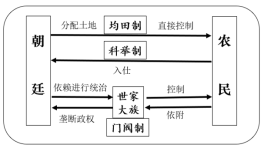

| A.门阀制加强了中央集权 | B.朝廷通过均田制直接控制农民人身 |

| C.科举制更新了统治基础 | D.朝廷采用全新的手段直接控制农民 |

| A.增加了政府财政收入 | B.加剧土地兼并现象 |

| C.促进商品经济的发展 | D.并未减轻农民负担 |

材料一 厘金制度是19世纪中叶至20世纪30年代中国国内贸易征税制度之一。厘金创始之初,本是一种地方临时筹款方法,同治三年七八月间,清廷臣工多有整顿各省厘金革除积弊的奏议,厘金曾经一度裁而未果,使它取得经常正税的地位。晚清政府试图实行“完税免厘”政策,但因其对财政管控的能力较弱,各省出于对自己利益的考虑,对晚清政府出台的规定只是选择性地执行,未能裁撤厘金反而进一步造成了清末税制的征收混乱。央地财政分权政策使得地方获得了征税权,而财产的管理权归中央导致了运营权和税收权的分离,不合理的税制造成了难以协调的矛盾,严重阻碍晚清厘金的裁撤。至南京政府在形式上统一全国之后,将厘金划为国家收入并开征统税以弥补地方裁厘的损失,在税制结构方面确立了以关税、盐税、统税为主的中央税收体系和以田赋为主的地方税收体系,才终于将厘金裁撤。

——摘编自阮钰《从厘金征收到裁厘改统:清末民初的央地关系演化与市场整合变迁》等

材料二 晚清财政收入结构表:

| 时间/年 | 农业税 | 工商杂税 | 官业收入 | 其他收入 | 税收总额/万两 | ||||

| 数额/万两 | 比重/% | 数额/万两 | 比重/% | 数额/万两 | 比重/% | 数额/万两 | 比重/% | ||

| 1849 | 3281 | 77.2 | 969 | 22.8 | — | — | — | — | 4250 |

| 1885 | 3071 | 39.8 | 3923 | 50.9 | — | — | 715 | 9.3 | 7709 |

| 1894 | 3150 | 38.7 | 3584 | 44.1 | — | — | 1396 | 17.2 | 8130 |

| 1903 | 3461 | 34.2 | 6629 | 65.6 | — | — | 16 | 0.2 | 10106 |

| 1909 | 4396 | 16.7 | 15888 | 60.4 | 1591 | 6.0 | 4446 | 16.9 | 26321 |

| 1911 | 4967 | 16.5 | 16010 | 53.0 | 4723 | 15.6 | 4491 | 14.9 | 30191 |

——摘编自陈锋《清代财政制度创新与近代财政体制发端》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述厘金制度的演变并说明相应原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清财政收入结构的变化及其变化的原因。

| A.中国商品出口取得一定优势 | B.解决了国民政府的财政困难 |

| C.反映出英美在华势力的消长 | D.中国在关税自主上取得进展 |