| 第一条 | 大日本帝国,由万世一系之天皇统治之 |

| 第三条 | 天皇神圣不可侵犯 |

| 第四条 | 天皇为国家元首,总揽统治权,依本宪法规定实行之 |

| 第七条 | 天皇召集帝国议会,命其开会、闭会、停会及解散众议院 |

| 第八条 | 天皇……于帝国议会闭会期间,可发布代法律之敕令 |

| A.与英国政体的形式存在本质性区别 | B.政治转型具有浓厚专制色彩 |

| C.天皇是为统治阶级服务的政治工具 | D.明治维新基本脱离日本国情 |

| A.使得城市社会结构单一化 | B.致使商品经济取代自然经济 |

| C.减弱了王权对社会的控制 | D.推动了西欧庄园制度的解体 |

材料一 秦汉至明清,与封建社会治乱更迭对应,黄河流域的移民总体上以黄河中下游地区为中心,盛世中心向周边的外移,目的多为中原王朝扩张势力。或者北方少数民族入侵引发黄河中下游地区战乱,权力中心南移带动大规模汉人南迁。北魏是最早由北方少数民族建立的中原王朝,而北魏孝文帝迁都改制是全面模仿黄河中下游地区文明的典型例证。1127年的靖康之乱使黄河中下游地区的人民又一次大规模迁往南方,使南方人口第一次超出了北方。随着北方大量劳动力和先进垦殖技术的南迁,原先的“蛮荒之地”大都变成了“鱼米之乡”,在风俗习惯上南北方互相融合,经济上南强于北的局面完全确立。各个内迁的非汉民族几乎无一例外地接受了黄河中下游地区各民族创造的文化成就。

——摘编自穆冬霞《古代黄河中下游地区移民规律、动因与影响》

材料二 19世纪出现了华人移居东南亚的高潮,同期大量欧洲人也涌入美国。东南亚等地锡矿的开采和热带、亚热带经济作物的种植逐步被纳入资本主义市场,对于劳动力的需求愈发迫切。此时的美国工业蓬勃发展,有着较为优越的社会和政治条件,并且美国移民环境有了很大改善,其通过鼓励移民法、采用高工资吸引移民等积极的移民政策。近代以来,外国资本主义的入侵造成中国自然经济解体,致使东南沿海地区许多农民失去土地,许多贫苦百姓只能出洋谋生,多数华工是在政府组织、“中介”欺骗、殖民地“绑架”等情况下前往的东南亚。欧洲大陆的政治和宗教迫害,使得大批移民迁往美国,但欧洲人前往北美最主要的方式是自由通过海运前往。现在的东南亚和北美早已烙上了中国和欧洲的印记。

——摘编自杨丽莎范茏《华人移居东南亚与欧洲人移居北美的异同》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明黄河中下游地区移民的主要特点及对社会发展的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括华人移居东南亚与欧洲人移居北美的异同。

材料一 中世纪不仅见证了欧洲经济的转型,也带来了欧洲文化的崛起,一种新的知识组织形式出现了——中世纪大学在欧洲基督教的怀抱中诞生,它不囿于基督教的教义传授,反而形成了求真和求善的大学精神。西欧中世纪大学从教皇或国王那里获得了包含种种特权的“特许状”,其中学术自治与学术自由是最核心的内容,即大学享有自主决定和管理内部事务的权利,是具有一定自由度或独立性的高等教育教学机构。大学成为当时最具特权和声望的学术思想机构之一,为现代大学的发展提供了制度性与框架性的历史元素,为理解现代大学概念提供了源头性的诠释。

——摘编自孟倩《中国书院与西欧中世纪大学之比较:历史社会学的视角》

材料二 18世纪后半期,人们相信,启蒙是对现有秩序的批判,并且认为通过启蒙,流行的愚蠢会被克服。在这种观点看来,有用的理论应该能先在实际事务中解决问题。大学和类似的机构要讲授的不应是形而上学和神学,而应是经济学、技术学、医学和自然科学这类的学科,实际操作的知识优于口耳相传的知识。在许多大学里,像这类学科,如法国的医学和自然科学,德国和意大利的财政学,苏格兰的道德哲学,以及许多欧洲国家的自然法学,都得到了加强或第一次开设。无需证明的信念和对权威的无条件顺从被放弃,学校越来越多地教育学生自己思考。

——摘编自赵敏《启蒙运动对18世纪欧洲大学的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西欧中世纪大学兴起的原因及对社会发展的积极作用。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括18世纪欧洲大学发展的特点及其社会背景。

材料一 从棉花贸易的主要供给者——美国来看,棉花、小麦和烟草出口在1820—1860年占美国全部出口的70%以上,其中多为棉花,其棉花产量大部分用于出口,在整个19世纪出口占产量比重稳定保持在60%以上。从棉花贸易的需求者——英国来看,英国的棉花消费量远超过其他国家,1890年前甚至远超过欧洲大陆整体的棉花消费量;1820年英国进口美棉占其棉花进口的74.7%,1880年为72.36%。

——摘编自孙泽生《贸易媒介与资源性商品定价》

材料二

| 年度 | 英对美进出口贸易额占比 (单位:%) | 美对英进出口贸 易额占比 (单位:% ) | ||

| 占英国总出口额 | 占英国总进口额 | 占美国总出口额 | 占美国总进口额 | |

| 1860 | 16.2 | 21.3 | 49.4 | 38.3 |

| 1890 | 12.1 | 23.0 | 50.2 | 23.0 |

| 1910 | 7.2 | 17.4 | 28.1 | 17.0 |

——整理自黄正柏、梁军《从冲突到和解——近代英美关系考察》

材料三 1898年美西战争之后,美国力量的迅速崛起使欧洲国家中产生了“美国威胁论”。19世纪末英国开始了从美洲战略撤退的进程,20世纪初期英国多次在英美外交纠纷中主动向美国让步。处于崛起过程中的美国虽然也曾卷入战争,但更多的是回避与列强迎头相撞,特别是对当时的霸权国家英国,美国一边表现出友好的一面,一边把实现本国的利益摆在首位。正是这种应对英国的策略,使美国增强了国际影响,并乘第一次世界大战之机走向全球舞台的中心,成为世界大国。

——摘编自李维永《19世纪后期至20世纪初美国崛起过程中对英政策分析》

(1)根据材料一、二、归纳英美贸易关系的显著变化,并结合所学分析导致这种变化的原因。(2)根据材料三并结合所学,说明20世纪初美国对英政策产生的影响,并从大国关系的角度总结历史结论。

| A.推动了亚太经合组织的发展 | B.形成了全方位对外关系新格局 |

| C.助推“走出去”战略的实施 | D.顺应了新时期现代化建设要求 |

| A.加强了中央对地方的管控 | B.扩大了儒家思想对皇室的影响力 |

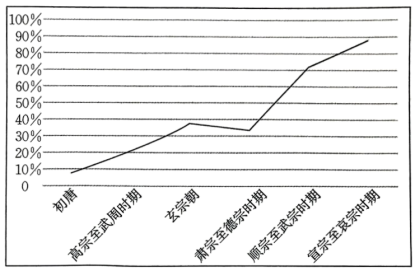

| C.反映了文官政治走向成熟 | D.促进唐代文化平民化趋势的发展 |

| A.适应了基层治理的需要 | B.体现了优抚特殊群体的传统 |

| C.丰富了儒家经书的内容 | D.促进了封建礼仪制度的完善 |

材料一 1954年12月1日,缅甸总统吴努在访华时对毛泽东说:“很坦率地说,我们对于大国是恐惧的,但是周总理访问了缅甸以后,大大地消除了缅甸人的这种恐惧。”印度尼西亚驻华大使苏加佐·维约普拉诺托在1957年初回国述职时向记者畅谈他在中国的观感时说:“我跟中国最贴近的邻国,如印度、缅甸、尼泊尔、越南、阿富汗、老挝、柬埔寨等国的大使们经常接触,到了今天,他们已经完全理解了中国和平政策的本质,为此对中国完全不再有任何顾虑。我们印度尼西亚在邻国中是距离最远的一个。却要神经过敏地担忧,那岂不是大笑话!”

——摘编自孙泽学、常清煜《新中国成立初期和平共处外交与国家形象的塑造》

材料二 20世纪90年代以来,中国积极参与和推动周边地区的区域合作,参加了亚太经合组织、中国—东盟(10+1)对话、东盟与中日韩(10+3)合作,推动成立了上海合作组织,推动构建中国—东盟自贸区、中日韩领导人会议,积极参与亚欧会议,作为观察员参加南亚区域合作联盟,主持东亚自贸区可行性研究,积极推进区域全面经济伙伴关系协定谈判等。周边地区的多样性决定了区域合作的多层次和多形式特征。中国通过机制化的平台更能拉近与周边国家的关系,如中国与东盟共同创建了以合作发展为导向的新型关系,上海合作组织旨在共同推动新型地区关系与地区发展进程。在人类命运共同体理念的指引下,中国在推动区域合作的过程中力求发挥引领而不主导的建设性作用。

——摘编自张蕴岭《新形势下推动构建中国与周边国家命运共同体》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代中国塑造国家形象的努力。(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪90年代以来中国区域合作政策的特点,并分析该政策实施的意义。

材料一 由于受时代的局限,孙中山所表达的种种理想不无认识上的偏颇,如他发展海洋实业的思想仍受到当时西方海权论的影响,对海洋经济的认识多集中在港口、航运、造船等很狭窄的方面,具体设计也不尽合乎国情,而且他争取中华海权的努力由于旧中国的黑暗与腐朽并没有如他所希望的那样取得圆满的结局,但他对近代中国海权沦丧的深刻认识和对国人提高海权意识的宣传与呼吁以及建立强大的海军、全面发展海洋事业的谆谆教诲都是高瞻远瞩的,体现了他振兴中华的崇高理想和建设近代化国家的热望,具有深远的历史意义和很强的现实意义。

——摘编自史春林《孙中山海权观评析》

材料二 毛泽东研究海权有强烈的问题意识,其研究往往更多地尝试回应当时各种焦点议题,尤其是领土争端、领海范围问题、台海危机、海洋开发等,其独立解决应景性议题的能力极强。毛泽东海权观中的“同世界人民一起创建一个和平的海洋”主张具有浓厚的民族色彩和包容性。他认为实现上述主张的具体办法就是建设“海上铁路”,所谓“海上铁路”本质上就是找寻中国发展海权同人类共享海洋一致与和谐的规律,而“海上铁路”本质上就是中国联通世界海洋交通网络,开创一个世界各国共享海洋的新格局,这一超前理念不仅是对中国海权最为有力的解读,而且与“21世纪海上丝绸之路”多元开放、包容平和的理念不谋而合。

——摘编自戴晨城《毛泽东海权观的生成、内容及其特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孙中山海权观形成的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括毛泽东海权观的特点。