名校

1 . 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表为不同时期欧洲人对东方的认识。

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象至少源自两段材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

欧洲人对东方的认识

| 时期 | 欧洲人对东方的认识 |

| 古希腊时期 | 荷马史诗记叙的特洛伊战争预示了东西方的分野。希波战争后,希腊人逐渐把以波斯为象征的东方想像成了典型的“蛮族”。埃斯库罗斯在悲剧《波斯人》中把希腊的自由、民主、胜利和波斯的专制、奴性、失败对立起来。 |

| 14-16世纪 | 欧洲人的东方认识延伸到了中国和日本。马可·波罗向欧洲描绘了一个金碧辉煌的东方,金银满地、富庶无比的中国。 |

| 17-18世纪 | 欧洲刮起了一股中国风,中国的园林建筑、茶叶瓷器、书籍戏曲、儒教哲学风靡欧洲。启蒙思想家普遍认为,用道德治理国家是中国的一大特征。道德与宗教、法律、礼仪、风俗融为一体,成为上至皇帝,下至小民自觉遵守的行为准则,国家因而长治久安。中国社会是和平理性的理想社会。 |

| 18 世纪下半叶 -19 世纪上半叶 | 在欧洲人的认识中,西方与东方不再仅仅是地理的概念,而且是一种新的文化表述。西方理性、科学、进步,一片光明,东方非理性、愚昧、停滞,黑暗一片,有待于西方人用理性之光来照耀。从此历史有了标准,世界有了隔断。 |

——据黄洋 《古代希腊罗马文明的 “东方”想像》和许平《欧洲人东方认识的拐点》

注:希波战争是对公元前499年至公元前449年波斯帝国入侵希腊城邦所引发的一系列战争的统称,结果希腊联军获胜。战后,雅典民主政治走向繁荣,波斯帝国从此一蹶不振。

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象至少源自两段材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

您最近一年使用:0次

2023-04-19更新

|

597次组卷

|

12卷引用:黑龙江省哈尔滨市第九中学2023届高三下学期第五次月考文综历史试题

黑龙江省哈尔滨市第九中学2023届高三下学期第五次月考文综历史试题广东省佛山市2023届高三二模历史试题(已下线)历史-2023年高考押题预测卷01(云南,安徽,黑龙江,山西,吉林五省通用)(已下线)历史(重庆卷)-学易金卷:2023年高考考前押题密卷(已下线)专题08世界史(非选择题)-学易金卷:2023年高考历史二模试题分项汇编(广东专用)山东省临沂市罗庄区2022-2023学年高一下学期期末模拟(二)历史试题山西省运城市新康学校2023届高三下学期第五次模拟练习文综历史试题广东省东莞实验中学2022-2023学年高二下学期月考(二)历史试题(已下线)【2024年一轮复习收官卷】第二模拟(全国甲卷)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)云南省开远市第一中学校2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题(已下线)2023年高考天津历史真题变式练习主观题陕西省咸阳市实验中学2023-2024学年高一下学期第一次月考历史试题

名校

2 . 我国有着重视历史记载的传统,尤其是涉及上古时期、带有传说色彩的史料记载,如都邑之地必有城垣,而考古学的发现却带来了关于上古时期“大都无城”的思考。这表明( )

| A.考古发现更新对中华文明的认知 | B.古代修史方法不当不能反映历史真实 |

| C.考古资料可与文献资料相互补正 | D.考古学主要关注社会上层的文化遗存 |

您最近一年使用:0次

2023-04-08更新

|

412次组卷

|

6卷引用:东北三省三校(哈师大附中、东北师大附中、辽宁省实验中学)2023届高三二模历史试题

3 . 据史料记载,1904年清朝最后一次科举考试发榜,下列关于清朝废除科举制度的原因的说法,不正确的是( )

| A.清王朝处于内忧外患之中 | B.科举制度不能选拔经世应变之才 |

| C.袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏 | D.适应君主立宪制度的需要 |

您最近一年使用:0次

2023-11-09更新

|

60次组卷

|

2卷引用:黑龙江省伊春市铁力市马永顺中学校2023-2024学年高二上学期期末历史试题

名校

4 . 《荷马史诗》的创作,是在特洛伊战争结束以后,由一些希腊城邦的民间歌手和民间艺人将希腊人在战争中的英雄事迹和胜利的经过编成歌词、在公众集会的场合吟唱而成的。这些故事历经几个世纪,经过不断的增益和修改,到了荷马手里,被删定为两大部分,成为定型作品。这表明《荷马史诗》( )

| A.是可靠的第一手史料 | B.具有口述史的特征 |

| C.属于典型的戏剧作品 | D.带有民间野史性质 |

您最近一年使用:0次

2023-04-01更新

|

80次组卷

|

3卷引用:黑龙江省七台河市勃利县高级中学2022-2023学年高二5月月考历史试题

名校

5 . 下图是出土于北魏某贵族墓的木板漆画(局部),表现了班婕好知书达理、婉言谢绝与汉成帝同辇出行的故事。内容取材自西汉史书《列女传》,此题材也出现在东晋顾恺之的《女史箴图》中。该文物( )

①是研究古代绘画和漆器的重要史料 ②佐证了古代统治者都重视社会教化

③折射了南北朝时期的民族文化交融 ④反映出律令儒家化维护了三纲五常

①是研究古代绘画和漆器的重要史料 ②佐证了古代统治者都重视社会教化

③折射了南北朝时期的民族文化交融 ④反映出律令儒家化维护了三纲五常

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.③④ |

您最近一年使用:0次

2023-03-31更新

|

237次组卷

|

3卷引用:黑龙江省佳木斯市第一中学2024届高三上学期第四次调研考试历史试题

名校

6 . 有学者认为,对于日本近世的锁国政策是不能从一般意义上将其理解为封闭型的落后政策的与其说锁国是在禁止海外交流,莫如说这项举措是在维护幕府政治体制和既有的传统文化。对此理解最准确的是( )

| A.锁国政策并未导致日本的封闭落后 |

| B.日本锁国的目的在于维护幕府的封建统治 |

| C.对日本锁国政策的研究缺乏一手史料 |

| D.应将日本锁国政策放在历史长河中进行评价 |

您最近一年使用:0次

2023-03-17更新

|

149次组卷

|

7卷引用:黑龙江省七台河市勃利县高级中学2022-2023学年高二5月月考历史试题

名校

7 . 阅读材料,完成下列要求。

(2)结合材料一及中国古代史的相关知识,谈谈你对材料二观点的理解。

材料一 11至12世纪,中国发生了波澜壮阔的文化转型,在广阔的领域引发转变。

| 概述 | 举例 | |

| 文学 | 文学上“诗家虽率意,而造语亦难。若意新语工,得前人所未道者,斯为善也”“文以载道”被提出,渗透着强烈的淑世精神 | 如“羌管弄睛,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”等宋词兴起如“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平” |

| 经学 | 士风新变,疑经、新解,层出不穷,从章句训诂转向发明义理,返回到先秦的经典著作里探寻儒学思想的源头,所关注多为蒙养教育、族规家范、为官之道、佐天子而理国政等 | 范仲淹据《易经》作《上执政书》:“‘穷则变,变则通,通则久’。非知变者,其能久乎?” |

| 史学 | 史学评论高潮形成,道德原则成为史家品评的终极标准。官修到私撰转变,着力研究区域专门史,并更多强调“正统论” | 司马迁《资治通鉴》客观选择史料,考辨真伪,秉持“顺之则昌,叛之则亡”的道德之上原则 |

——摘编自【美】刘子健《中国转向内在:两宋之际的文化转向》

材料二 宋代形成了“内省”“精致”的“宋型文化”,新的文化模式经过沉淀和自我充实后,转而趋向稳定、内向,不仅没有导出“近代化”,而且新的意识形态凝结为一种顽固的文化类型,并从实际渗透到整个国家,宋代以后的中国文化知识在旧的基础上发生了新变化,这本身又称为传统的一部分,且其影响一直持续到20世纪初期。

——摘编自张晓淮《两宋文化转型的新诠释—读刘子健〈中国转向内在:两宋之际的文化转向〉》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代文化转型的主要表现,并简析其原因。(2)结合材料一及中国古代史的相关知识,谈谈你对材料二观点的理解。

您最近一年使用:0次

2024-01-11更新

|

64次组卷

|

2卷引用:黑龙江省哈尔滨市六校2024届高三上学期期末历史试题

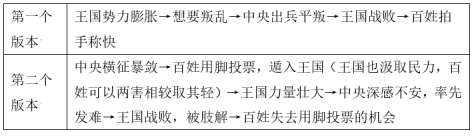

8 . 下面是关于七国之乱的故事流传的两个版本。

| A.历史的真相因年代久远而无法获知 | B.只有通过原始文献才能最终还原历史 |

| C.研究者立场会影响其对历史的解释 | D.历史真伪需要进行史料真实性的考辨 |

您最近一年使用:0次

2023-08-30更新

|

297次组卷

|

4卷引用:2024年1月黑龙江省普通高等学校招生考试适应性测试历史试题变式练习中国古代史

(已下线)2024年1月黑龙江省普通高等学校招生考试适应性测试历史试题变式练习中国古代史2023年全国卷高考历史押题卷(五)(已下线)2023年高考天津历史真题变式练习中国古代史山东省济南市2024届高三下学期一模历史试题变式练习中国古代史

2023·浙江·模拟预测

名校

9 . 魏拯民是东北抗日联军领导人。以往学术界,根据共产国际七大报到登记表、魏拯民给共产国际代表团的信、日伪当局对其赴苏参会的记载等,认定其参加了共产国际七大。但新出现的史料《莫斯科档案(李大钊同志略传)的背后》说他没能参加共产国际七大。由此可推知( )

| A.档案史料受到官方影响,主观性较强 | B.史料的多元性模糊了历史的细节 |

| C.史学研究应首先进行史料真伪的考辨 | D.史料挖掘能够推动历史研究发展 |

您最近一年使用:0次

2023-11-20更新

|

135次组卷

|

6卷引用:黑龙江省肇州县第二中学2023-2024学年高二12月月考历史试题

黑龙江省肇州县第二中学2023-2024学年高二12月月考历史试题(已下线)浙江省2024届高三上学期新高考研究(五)历史试题(已下线)黄金卷03-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(浙江专用)(已下线)黄金卷05-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(浙江专用)浙江省2024届高三下学期模拟测试历史试题浙江省2024届高三下学期高考模拟测试历史试题

10 . 649年,吐蕃松赞干布致书唐朝大臣长孙无忌:“天子初即位,下有不忠者,愿勒兵赴国共讨之”,同时奉献金银珠宝15种,向唐太宗致祭。这一史料可用于研究 ( )

| A.唐蕃初次修好 | B.唐蕃关系的发展 |

| C.唐朝大臣擅权 | D.唐朝国力的兴衰 |

您最近一年使用:0次

2023-01-10更新

|

174次组卷

|

5卷引用:2024年1月黑龙江省普通高等学校招生考试适应性测试历史试题变式练习世界史

(已下线)2024年1月黑龙江省普通高等学校招生考试适应性测试历史试题变式练习世界史重庆市云阳盘石中学2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题(已下线)作业12从隋唐盛世到五代十国-2023年【暑假分层作业】高二历史(统编版)2023年全国新课标卷高考历史真题变式练习中国古代史(已下线)2024年山东高考历史真题变式练习世界史