材料 1861年,中国内战已逾十年,美国也走向流血裂解之路。兰开夏的纺织厂依靠两国局势稳定来维持,它们购进的原棉有3/4来自美国南部,成品近一半在远东卖掉;英国商人在中国购买的绿茶有2/3由美国人喝掉。5月,英国政府宣布中立,但视美国南方邦联为竞逐统治权的独立政府,能向英国借款并购买武器,以弥补其人力物力财力上的劣势。首相帕麦斯顿和外相罗素对历史、对《门罗宣言》耿耿于怀、希望美国永远一分为二。

但当《泰晤士报》呼吁给与中国叛军类似权利时,他们则重申不干预的承诺,恪守中立原则。然而到了1862年春天,曾国藩与英国洋行签订合同,用汽船将官兵运到上海。4月,英法六艘炮舰帮助清军收复宁波。随后,李鸿章与华尔常胜军结盟,大举进攻上海周边的叛军据点,清出一条深入内陆、威胁苏州的通道。美国人华尔去世后,由英国皇家工兵官戈登接任。同年夏,恭亲王决定从英国买进几艘汽船,李泰国-阿思本舰队应运而生。

为了能让戈登、阿思本等为皇帝效力。帕麦斯顿在国会休会期下令暂停《国外服役法》的施行,直至来年2月复会之前议员们无法对此进行讨论。次年新会期首日,保守党党魁狄士累利责备帕麦斯顿突然一百八十度改变对华政策,并斥责他未能介入美国内战。帕麦斯顿则辩称:自开始积极剿灭中国叛军后,对华贸易总收入增长了两倍,在中国的冒险举动已协助英格兰顶住美国内战对经济的冲击。

——摘编自(美)裴士锋著《天国之秋》

(1)根据材料并结合所学知识,说明这一时期英国的对美政策,并简析这一政策形成的历史背景。(2)根据材料并结合所学知识,概括这一时期英国转变对华政策的表现,并加以评价。

材料 “印者,信也”。方寸大小却具有特殊的社会功能,蕴含着丰富的历史文化价值。比如,古代私印通常用作“祈祥厌胜之配饰”,战国、秦汉时人们就会择言语制成印章,汉代曾流行在正月卯日佩带刚卯、严卯双印以避邪痛的风俗。

——摘编自沙孟海《印学史》

从材料中提取信息并结合所学知识,指出我国古代印章所具有的功能或价值,并进行简要阐述。(要求:功能或价值不少于三种,且不得与材料中的“祈祥厌胜之配饰”重复,分别阐述:史实准确,逻辑清晰)材料 顾炎武在《日知录》中说:“古人作史,有不待论断而于叙事之中,即见其旨意,惟太史公能之”。如《李斯列传》开篇,李斯对比厕中与仓中之鼠后大发感慨:“人之贤不肖,譬如鼠矣,在所自处耳”,刻画出他热衷富贵、狡诈自私、阿顺苟合的卑劣人格。对于李斯的非凡政治才干和显赫政绩——二十年间完成了几代先王未竟事业,又主谋了一系列大刀阔斧的改革,如焚书坑儒、统一文字和度量衡、外攘四夷等——司马迁予以充分肯定,这是不同于时贤的惊世骇俗之新论,独树一帜。“人皆以斯极忠而被王刑杀”,司马迁则考察相关事实以得出真相:始皇死后,赵高矫诏并劝诱李斯,李斯起初斥责其不忠有贰。但当赵高道出:“君听臣之计,即长有封侯,世世称孤⋯⋯今释此而不从,祸及子孙”时,李斯就苟合以求自安,并假惺惺地太息垂泪。司马迁点评道:“不然,斯之功且与周召列矣”。

——摘编自田劲松《论司马迁对法家人物的评价》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括司马迁进行人物评价的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析司马迁认为李斯的功绩无法与周公、召公相提并论的原因。

材料 在西晋张华编纂的神话志怪小说集《博物志》中,有近20条有关张骞和西域的资料,是继《史记》《汉书》之后对丝绸之路记载最丰富的典籍。所谓“小说”,如《汉书·艺文志》所说:“小说家者流,盖出于稗官野史。街谈巷语,道听途说之所造也”。

《博物志》中共记载了9种来自丝绸之路的植物:胡桃、大蒜、胡荽、石榴、红蓝花、葡萄、胡葱、苜蓿、胡麻豆,其中8种为张骞带回。而在《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》中,明确提到的植物只有葡萄和苜蓿,是否由张骞引入也不太明晰。《博物志》卷二《异产》载:“《周书》曰:西域献火浣布……污则烧之则洁……汉世有献者。”火浣布即石棉,在古人眼中是神奇之物。《博物志》所谓“《周书》记载”,实际上来源于“周穆王大征西戎”的传说。但东汉时石棉的确仍通过丝绸之路流入中原,《后汉书·西域传》载:“大秦国作黄金涂、火浣布”。《博物志》卷三《异兽》中记载了一种能“食虎豹”的“小兽”,并刻意描写其“大如狗,然声能惊人”。后世学者考证这一小兽为“狻猊”,即东汉时西域诸国多次进献的狮子。《博物志》的记述,与同时期传入中国的佛教文化密切相关,佛教经典中将“佛祖讲经”形容为“狮子吼”。

——摘编自张黎明《史料与传说:<博物志>中的“丝绸之路”》

(1)根据材料并结合所学知识,简析丝绸之路开通的意义。

(2)根据材料并结合所学知识,说明使用文学作品进行历史研究时应注意的问题;并简析《博物志》对研究丝绸之路的史料价值。

材料一 中国历代耕地与粮食种植情况统计(部分)

| 朝代 | 春秋战国 | 秦汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐 | 宋辽金元 | 明 | 清 |

| 全国耕地面积(亿市亩) | 2.3 | 5.72 | 3.85 | 6.42 | 7.2 | 10.7 | 14 |

| 粮食作物播种面积所占比重(%) | 94 | 94 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 |

材料二 对粮食安全的衡量可以从两个层面上展开,一是粮食的总供应量充足,二是能够使所有人获得需要的粮食。在传统社会,农业的收成主要依赖于自然因素,一旦气候变化,就会对粮食产量进而对粮食安全形成较大的影响。在生产力水平有限的情况下,地理环境的优劣直接决定着粮食产量的高低。在同一时间,有的地区粮食丰收却“粜售不出”“粮价低贱”,而另一地区则因为粮食歉收而人们“食不果腹”。同时,在古代阶级社会里,无地少地的农民因封建剥削制度的影响而在粮食分配中处于弱势,最易发生粮食危机。

——以上材料摘编自吴宾、党晓虹《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

(1)据材料一、概括古代中国农业生产的特点,结合所学知识说明原因。(2)据材料二、概括影响古代粮食安全的因素,结合所学知识,指出现代保障粮食安全的措施。

材料 关于“工业革命中普通劳工生活水平”的问题,在20世纪英国历史学界曾引发一场激烈而持久的争论。1929年,克拉潘的《现代英国经济史(第一卷)》出版,书中提出:18世纪末至19世纪中期,劳工生活标准在实际工资、居住条件等方面都有所改善,以往“工人阶级的一切一切都每况愈下”的观念是缺乏实证性依据的。哈蒙德提出反驳:更多更好的食品与衣物代替不了工业化对生活质量的破坏。30年代以后越来越多的学者加入争论,并在五六十年代达到最高峰,形成了观点截然相反的两个对阵营垒。

| 乐观派 | 悲观派 |

| 劳工的生活标准并没有因为工业革命而恶化,并从1820年左右不断得到明显改善。 | 工业革命开始后,劳工的生活标准不断恶化,而且工业化本身即是导致恶化的重要原因。 |

| 生活标准指的是“物质生活条件”,是一些可量化的物质性指标,如货币工资、实际工资、物价水平、消费品结构等。 | 生活标准包括更广泛的内容,即生活的“质”的方面。“财富的大部分明显是劳工自己的劳动成果,却又以同样明显的方式落到了雇主的手中,用心理学的观点看,这种现象在人们的感觉中十分酷似生活水平的下降”。 |

| “改善”是一种一般趋势,是整个劳工阶层的平均状况。 | 用实际工资的平均值来说明劳工的生活标准没有意义,因为它忽略了各地区和行业之间、熟练技术工人和占大部分比例的非技术工人之间存在的较大差异。 |

| 经济的持续增长必将带来生活标准的普遍改善。 | 尽管工业革命期间人均产出不断增长,但收入分配的比例却不利于劳动阶级。 |

——摘编自徐滨《英国工业革命中劳工生活标准的争论与辩驳》

根据材料并结合所学世界近现代史知识, 对材料中的观点(整体, 任意派别、学者, 或任意一点均可) 提出自己的看法, 并予以说明。(要求: 看法具体明确,不能简单重复材料中的观点, 说明须史论结合, 表述清晰。)材料一 甘蔗在中国已有2000多年的历史,其栽培一直受到重视。从诸多文献中可以看出,先秦至六朝时期,在吴楚、云南和四川等地,甘蔗如花草和蔬菜一样,在园圃或庭院中栽培,多为生吃或饮蔗浆。到了宋代,甘蔗已经在珠江三角洲、广东、福建等地广泛种植。四川遂宁人王灼对故乡的生产实践进行记录,总结出我国最早的种蔗和制糖的专著《糖霜谱》。

——摘编自刘丹《中国古代糖史研究》

材料二 直到11世纪,东征的十字军骑士才在叙利亚尝到糖的甜味,享用高价进口糖成为欧洲上层炫耀财富的方式。新航路开辟后不久,西葡等国开始在加勒比海地区种植甘蔗,在面积仅有430平方公里的英属巴巴多斯岛上,竟有900多个甘蔗种植园。相比烟草而言,甘蔗的栽培费时且费力,需要大量的劳动力。可以说,糖的甜蜜是与奴隶的血与泪掺在一起的。

——摘编自《影响人类的四种植物——甘蔗曾导致人类大迁徙》

(1)根据材料一,概括宋代蔗糖业发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学,简析蔗糖业传入美洲所带来的影响。

材料 劳模精神(劳动精神、工匠精神)是第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神。新中国成立以来,党和国家先后进行了15次全国劳模评选和表彰,累计表彰3.4万人次。

1950年9月,在首次全国劳模评选活动——全国战斗英雄代表会议和全国工农兵劳动模范代表会议上,共有464人受到表彰,其中工业战线208人,农业战线198人。1960年6月,来自教育和文化等战线的脑力劳动者首次进入表彰行列。这一时期,“团结苦干、无私奉献”的劳模精神已经逐步凝聚成型,“学雷锋”“学铁人”等成为社会风尚。

1979年,首次明确了评选标准:“判断一个职工是不是模范,一个集体是不是先进,归根到底要看其在推动生产力发展方面是不是起了显著的作用,对社会主义建设是不是作了较大的贡献”。这要求劳动者不仅需要吃苦耐劳,更要具备开拓创新的勇气和巧干实干的智慧;不仅仅要带来政治效益,更要产生强大的社会效益和高效率的经济效益。

20世纪90年代以来,劳模群体构成发生了显著变化。2005年,民营企业家和农民工首次受到表彩。以相关职业和特征为关键词检索历年表彰名单,得到如下两表——

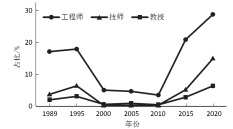

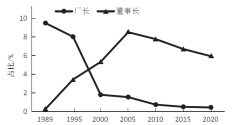

1989年-2020年评选的 工程师、技师、教授劳模占比

| 1989年-2020年评选的 厂长、董事长劳模占比

|

——摘编自王治东、施政《新中国成立以来劳模精神内涵变迁及其当代启示》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意时期拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

材料 朱熹并非迂腐的冬烘先生,他有渊博的学识和精密的分析方法,有相当的自然科学素养。日本学者山田庆儿通过宇宙学、天文学、气象学方面的考察后发现,朱子学体系的主要构成具有鲜明的古希腊哲学中的自然学性质。确实如此,他从高山上残留的螺蚌壳论证此处原先曾经是海洋,由于地质变迁才隆起为陆地。……然而,朱熹对后世影响最大的并非上述深奥的哲理,而是通俗的儒学教化。他把《大学》中的“修身齐家,治国平天下”加以具体化、通俗化,上自国家的皇帝下至各个家庭的百姓,构建一套周密的社会秩序。

——摘编自樊树志《朱熹新儒学:从“伪学”到官学》

(1)结合材料和所学知识,说明朱熹有关“自然科学素养”的主张及其意义。(2)结合材料和所学知识,评析朱熹对我国古代思想发展史的影响。

材料 1956年底,聂荣臻被任命为国务院副总理兼科学规划委员会主任, 领导了《1956-1967年科学规划》的制定。社会上有人认为:“搞科学研究,规划有没有关系不大,谁能保证需要的研究项目一定能够搞出来呢?”聂荣臻指出:“根据需要和可能,提出研究课题,探索途径,对预期取得的程度和进度作出预测,则是可能的和必要的”。1956年3-10月,经过600多名科技工作者的努力和部分苏联专家的帮助,初步摸清了国际先进科技的发展状况和我们自己的“家底”,基本上完成了规划的起草工作。在讨论中,不同观点的“交火”最终都以少数服从多数而结束。其中,确定规划的“重点问题”是争论焦点,有的与会者不同意将“几种主要疾病的防治和消灭”列入重点。聂荣臻说:“如血吸虫病,严重地危害着几千万人民的生命与健康,不是件小事”,得到大多数与会者的同意。

——摘编自曾敏《从“两个科学规划的制定”看聂荣臻的科技发展战略思想》等

(1)根据材料并结合所学知识, 概括聂荣臻的科技发展战略思想。(2)根据材料并结合所学知识, 简析聂荣臻领导制定《1956-1967年科学规划》的历史意义。