材料 早在先秦时期,荀子在继承儒家“礼治”思想的同时,强调不能忽视“法治”的规范作用,在他看来,“隆礼至法则国有常”。汉朝建立以后,儒生们重新展开了对礼法关系的讨论,初步形成了礼法融合的趋势。公元前134年,汉武帝下诏策问贤良文学,大儒董仲舒利用阴阳五行的观念,提出:“天地之常,一阴一阳,阳者,天之德也,阴者,天之刑也”,“天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑,刑主杀而德主生”。这样一来,礼与法、德与刑之间就天然具备了先后顺序,形成了“德主刑辅”的礼法关系。董仲舒这一思想最终为汉代统治者所接受。此后,“引礼入法”的原则不断延续下去,成了汉代法制建设的准绳。“引礼入法”的举措,不仅使儒家思想深入渗透到法律的施行过程中,还使儒家经典法典化,从而大大提高了“礼治”的权威性与规范性。

——摘编自李东泽《汉代礼法结合统治模式的确立与演变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉代“引礼入法”原则确立的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述汉代“引礼入法”原则确立的影响。

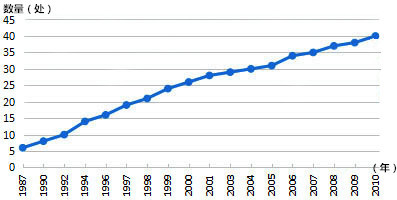

| A.中国的文化遗产门类较齐全 | B.世界遗产的空间分布不均衡 |

| C.中国人的文化素养普遍提高 | D.中国与世界的联系不断增强 |

材料 唐初,基层社会权力结构由乡、里、村构成,"乡"基本名存实亡,"里"成为基层社会实际主体,"诸里正,县司选勋官六品以下,白丁清平强干者充","掌按比户口,课植农桑,检察非违,催驱赋役"。唐期,基层社会权力结构已有由"乡官制"向"职役制"转变趋势。此时,民间"耆老"替代秦汉以来掌教化的"三老","乡绅之治"自治空间大为压缩。宋时,成功实现由"乡官"向"职役"转变,乡里制由保甲制取代,基层社会权力结构掌控于户长、里正、者长之手,"保""甲"地位且益隆升,"乡绅之治"名不符实,基层社会权力任凭官吏驱使,沦为"皇权"附庸。不过,民间有识"乡绅"为创建基层社会井然秩序,遂制"乡约",宣传儒家伦理道德观念,惩恶扬善,一定程度上弥补了"皇权不下具"的自治空间。

——-摘编自高福顺《古代"乡绅之治"开启基层治理密码》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐宋时期“乡绅之治”的变化。(2)根据材料并结合所学知识,说明唐宋时期“乡绅之治”的积极作用。

| A.民族交融的趋势 | B.对西域管辖因俗而治 |

| C.严格的四等人制 | D.地方行政制度的变革 |

材料一 鸦片战争前中国城市体系,约形成于唐宋时期。明清以来,虽然在东南沿海地区形成了专业性的工商业市镇网络,从而出现了具有近代意义的早期城市化趋向,但不少沿海城市出现了衰落的趋势。鸦片战争前,中国的传统城市从来不是一个独立的行政建置单位,而是省、府、州、县的活所,是周围乡村腹地的统治中心。步入晚清时期,中国被抛入世界资本主义的漩涡,传统社会逐步解体。从道光二十二年(1842年)《南京条约》签订到辛亥革命之前,中国先后有112个沿海和内地城市被辟为通商口岸,其中,约开(依据条约开放)通商口岸77个,自开(清政府主动开放)通商口岸35个,从而促进了这些城市的发展,这种发展主要表现在很快涌现出一些与传统城市发展模式不同的新型城市。

——摘编自陈振江主编《中国大通史》

材料二 大约在1800年,大不列颠只有一个大城市——伦敦。伦敦仅有100万人口,但却是世界最大的城市之一。1850年伦敦人口增加到236.3万,大不列颠还有其他9个城市人口在10万以上,18个城市的人口分别在5万到10万之间。这28个城市的人口共计570万人,大约为大不列颠全部人口的五分之一。1851年人口普查表明,英国的城市人口已占全国人口的52%。同期,法国和美国的城市人口比例为25%和13%,俄国是7%。

——摘编自高德步、王钰主编(世界经济史)

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括明清时期部分东南沿海城市衰落及中国近代城市发展的原因。

(2)根据材料一并结合所学知识,说明英国城市化的背景与特点。

| A.江南文化的世界因素 | B.南方经济地位的提高 |

| C.传统利,技的领先优势 | D.土洋结合趋势的扩大 |

| A.监察制度日趋完善 | B.官僚机构对皇权的限制愈加艰难 |

| C.行政效率不断降低 | D.中央政府对地方的控制逐步加强 |

| A.增强了基层政权的自治力量 | B.意在控制欧亚间的商贸 |

| C.适应了帝国疆域扩张的态势 | D.强化了政教合一的体制 |

材料:西晋史家陈寿在《三国志》中评价诸葛亮:“谓识治(治理国家)之良才,管(仲)、萧(何)之亚匹夫。然连年动众,未能成功,盖应变将略(用兵谋略),非其所长欤。”该评价引发了关于“陈菲是否有意贬抑诸葛亮”的长期争论,成为一桩史学公案。此案在历代史书中的书写情况大概如下:

| 东晋 | 王隐《晋书》引时人之传言,曰:“(陈)寿父为马谡参军,诸葛亮诛谡,髡其父头(剃发之刑),亮子瞻(即诸葛瞻)又轻寿,故寿撰《蜀志》,以爱憎为评也。” |

| 北宋 | 萧常《续后汉书》批判陈寿的《三国志》“以魏为正统,以蜀称汉”的做法,并称陈寿因其父“以罪为诸葛亮所髡”,于是“贬其号而诋讪其君臣(刘备和诸葛亮),是以尊魏也”。 |

| 明朝 | 胡应麟《少室山房集》认为陈寿修撰《三国志》,“实奉命晋君者也”,而骨以魏为正统,故“不得不纡回其笔”。而且陈寿在其书中也累记诸葛亮之战功,“所为扬诩武乡(即诸葛亮)之将略,固已至矣”。 |

(1)根据材料并结合所学知识,简述“陈寿贬抑诸葛亮”案的历史书写变化。

(2)结合所学知识,谈谈“历史事实”与“历史书写”之间的关系。

| A.表明拉美独立意识增强 | B.抵制了美国的霸权政策 |

| C.是国际局势影响的结果 | D.源于不结盟运动的发展 |