材料一 明清时期城多呈现出“一体化”的特征,城多间人口流动更为频繁,更为自由。由于农业部门的剩余增长有限,农业人口向非农业人口转移,其中一部分流入大型城市,另一部分则流入近域的集镇从事手工业生产。在农村集市发展的影响下,未从乡村体系中流出的部分农民也开始从事服务于市镇消费的商业化农业生产,如江南地区农村以输出棉布,绸蛾为主要生计。工商业者也出现了从事农业的情况,其兼业形式基本都是以消费市场的需求为主。当农产品经济不景气的时候,专业的工商业者就会增多;而当手工业生产条件恶化,工匠又会转为从事农业,所谓“四民”分业已远无法概括行业间或部门间分工的实况。这些变化“模鞠了城多界限”,而将农村与城市、小农与市场联系在一起。

——摘编自陈海明《中国城多的复合双重结构——唐宋以来城多发展脉络的启示》

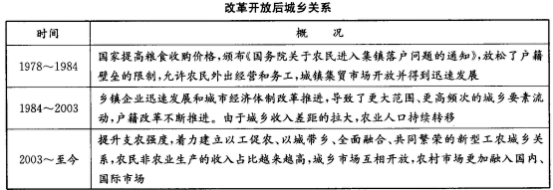

材料二

——摘编自买丰华韩文龙《改革开放四十年的城多关系:历史脉络、阶段特征和未来展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期城乡“一体化”的主要表现及其推动因素。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳改革开放后我国的城乡关系发展趋势。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对城乡一体化的认识。

材料一 恰克图地理位置十分优越,距多伦、张家口等地也较近,于是恰克图成为清中后期中俄经济贸易往来的最重要枢纽。18世纪中叶,由于沙俄威胁边疆,故清朝采取罢市的方式使其被迫与清廷谈判订立条约。沙俄在东西伯利亚地区兴建了许多呢绒厂、制革厂和羊毛加工厂,恰克图边市贸易还为俄国国库填充了巨额税收。经营着“万里茶道”的晋商为及时运送茶叶等货物,不断扩充商路上的船行、车帮、驼队等运输组织。张家口在明朝时只是一个小边堡,到清朝却成为华商从事边市贸易输出输入货物的重要基地。中俄《天津条约》签订后,俄国获得了许多在华贸易的特权,特别是1903年东清铁路的全线通车,使贸易的重点转移至黑龙江地区和铁路沿线,致使商品赴欧洲的运输时限大为缩短。至此恰克图市场丧失了中俄贸易的中心地位,并逐步走向衰落。

——摘编自史军伟《试论清代中俄恰克图边市贸易》

材料二 近代以来,徽州茶叶和福建茶叶都面临着严峻挑战。徽商具有“贾而好儒”的特征,在商业活动中往往是重义轻利,南宋大儒朱熹曾在福建生活讲学多年,其思想对福建商人也产生了一定的影响。在近代徽州茶商和福建茶商的经营活动中,家族传承的经营模式屡见不鲜。明清时期,广州地区的外销茶贸易几乎为福建茶商和徽州茶商所垄断。五口通商以后,徽州和福建地区茶叶出口贸易迅速发展。徽州茶商往往在本地进行茶叶的收购和加工活动,依靠长江和京杭运河两大水系,然后运往上海或广州进而销售到国外,销售的产品多为精装绿茶。而福建茶种类丰富,以红茶、绿茶和砖茶为主,就地销售给山西茶商,再由他们北运至恰克图等地销售,产茶地与贸易地之间的距离遥远,给茶叶的外销造成了极大不便,尤其“自粤逆窜扰两楚,金陵道梗,商贩不行,佣工失业。”

——摘编自楚子轩《近代福建茶商与徽州茶商比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代中俄恰克图贸易的历史地位,并分析其衰落的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳福建茶商与徽州茶商的相同点。综合上述材料,谈谈中国对外贸易给你带来的启示。

材料一 抗战时期,陕甘宁边区在中国共产党的领导下,大力推进基层民主选举运动。针对大多数民众文化水平不高的特点,宣传队就地利用各种群众大会、香火会、庙会、集市及学校做讲演;边区的文艺工作者还创作了不少旋律优美、朗朗上口的《大家来选举》《选举秧歌》等选举主题歌曲。依照《陕甘宁边区选举条例》第四条的规定:“年满16岁的,无男女、宗教、民族、财产、文化的区别,都有选举权和被选举权。”1939年边区第一届参议会通过的选举条例第二条明确规定:“采取普遍、直接、平等、无记名之报票选举制。”根据地的选举方法有“投票法”“画圈法”“画杠法”“画点法”“授豆法”“竟选法”“烧洞法”等。经过登记选民名单、提出候选人名单、确认选举资格、检查政府工作、进行投票选举、总结选举工作等过程进行民主选举。

——摘编自卫东刚《抗战时期陕甘宁边区基层民主选举的特征》

材料二 改革开放以来,加强农村基层民主建设是当前我国民主化进程的积极探索,是一条符合国情的有中国特色的社会主义民主政治的可行之路。一大批有文化、有本领、热心为村民服务的致富能手当选村委会成员,使村委会干部素质有了新的提高。村民会议和村民代表会议进一步健全。“民主听证会”“村务咨询日”“民主活动日”等新的经常性民主形式不断涌现。加强农村基层民主建设,进一步完善了广大人民群众的监督体制,监督党的基层组织和基层干部按照法定权限和程序行使权力、履行职责,让权力在阳光下运行。

——摘编自张小华《改革开放以来中国农村基层民主建设的成就与历史经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括陕甘宁边区基层民主选举的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳改革开放以来我国农村基层民主政治建设的成就。综合上述材料,说明我国基层民主政治建设的历史经验。

材料一 南朝时期,南方经济获得较大发展。由于北人南迁,给南方带来了先进的冶铁技术,南方冶铁业因此得到发展。稻田耕作开始使用铁犁、耙、耖等铁农具,这使得北方作物麦、粟、菽等耐旱、耐寒作物在南方得到推广。随着农作物种植面积的增加和产量的提高,剩余产品也随之增加,这推动了南方粟、麦市场的发展。历宋、齐、梁三朝都城建康有较大规模的粟、麦市场。此外,山区的“蛮族”在政府的鼓励下,大力开发“蛮田”,使得“蛮田大稔,积谷重岩,未有饥弊”。

——摘编自杨乙丹《魏晋南北朝时期农业科技文化的交流及其思考》

材料二 以往史学界有一种传统的看法,认为只有建立全国性的统一政权,才能促进当时经济的发展,而对分裂时期的地区性政权或偏处一隅的地方性政权在促进地方经济发展方面所起的作用,则往往不予注意,也没有给以应有的评价。从南朝时期南方经济的间歇发展中不难看出,即使暂时处于分裂时期,只要地方政权的统治者实行缓和矛盾、保境安民的政策,是可以促进地方经济发展的。

——摘编自许辉《东晋、南朝时期南方经济发展的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳南朝时期南方经济发展的表现并分析其原因。

(2)概括材料二中的观点,并结合所学知识予以说明。

材料一 秦朝正式确立了宰相制度,丞相地位高,权力大。汉武帝时,鉴于宰相职权过重,就开始重用内朝近臣,到东汉时,在宫中主管收发文书的尚书,开始掌管机要,侵夺外朝相权。曹魏时,尚书台脱离少府,将办事机构迁到宫外,成为独立的中央政务机构。唐高祖设尚书、中书、门下三省为宰相机构,且三省分工明确。宋朝前期实行二府三司制,各自独立、互不统属,均直接对皇帝负责。元朝以中书省为政务中枢,置4个宰相官职:中书令、左、右丞相、平章政事。明朝罢中书省,废宰相,设内阁,因明朝宦官专权,内阁权力受到牵制。雍正时,设军机处,军机大臣多由大学士、尚书、侍郎等四品以上的官员担任,成为辅助皇帝的主要机构。

——摘编自李荣华《中国古代宰相制度的演变及其实质分析》

材料二 辛亥革命后,中国社会出现了有史以来未曾有过的政党政治蓬勃兴起的景象。但民初的政党,不仅不能改变革命后混乱的社会状况,反而使政局变得更加纷乱。辛亥革命并没有改变中国的经济面貌,当时的中国仍停留在小农经济的基础上,清末民初的政党也不是近代资本主义经济成熟的产物。以袁世凯为首的官僚军阀集团操纵着中央政权,地方上的州县多为兵政兼行政,且都掌握在地方豪强手中,他们当然不可能去推进资产阶级的政党统治。政党之间,党争多于联合,个人恩怨超越党见,党派倾轧,内阁的频繁更迭,使民众产生了厌烦心理,从而失去了民众的支持。绝大部分党员对于政党政治的知识性认识往往只是一鳞半爪,只知一些名词而不明其真正含义。

——摘编自李爱峰苏全有《发轫、争斗与失败:中国近代政党历程的反思》

材料三 从新中国成立到党的十一届三中全会,这是我国政治体制模式的建立与发展时期,这一时期,我国在民主建设方面建立了根本政治制度和基本政治制度。从党的十一届三中全会至今,我国人民代表大会制度不断健全,各级人大及其常委会在国家政治、经济、社会生活等方面发挥着越来越重要的作用;划清党组织与政府的职权范围,明确规定“党必须在宪法和法律范围内活动”;伴随经济改革的深化,中央逐步向地方下放了一系列权力;精简机构,转变政府职能,实行人事制度改革;我国在大力拓展基层民主的同时,还特别注重加强保障公民权利的法制建设。

——摘编自何苑《试析新中国民主政治建设的成就与历史经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代宰相制度演变的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代政党政治失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明新中国成立以来民主政治建设的主要成就及历史经验。

| A.推动了欧洲资本主义萌芽 | B.促进了求知探索的理性化 |

| C.确立了较完整的力学体系 | D.掀起了社会思想革命运动 |

材料一 东汉时期,在今四川南部、云南、贵州等地散居的主要有哀牢夷、掸族等。哀牢夷生活在今哀牢山一带,西汉以前与中原没有联系。51年至69年,哀牢夷有两支内附,共有5万余户,50余万口。东汉在这一地区设置哀牢(今云南盈江东)和博南(今云南永平南)两县,后又设永昌郡(治今云南保山),只向哀牢人的富豪征收赋税,一般居民不直接承担赋税。掸族居住在哀牢人的西南部,自东汉设永昌郡以后,才与汉族发生直接的联系。77年,掸王雍由调与附近各族遣使到洛阳,奉献珍宝。汉和帝赐给他们印绶和钱、帛。120年,雍由调又遣使进京,贡献“幻人”(魔术师),安帝封雍由调为“汉大都尉”,赐给印绶、金银、丝织品等。东汉时期,西南地区还散居有白狼等族,汉明帝永平年间(58—75年),汶山以西的白狼等部落有130余万户,600余万人自愿内附。白狼王还作诗歌三章纪念这一重大历史事件,即《白狼歌》。这三章诗歌都保存在《后汉书·西南夷传》中,成为研究西南地区少数民族语言的宝贵历史资料。

——摘编自赵毅、赵轶峰《中国古代史》

材料二 天启年初,四川永宁土司奢崇明授意其党徒在重庆突然构难,公开反叛朝廷。为尽快结束西南乱局,以便全力对付实力日增的后金政权,崇祯二年朝廷谕命西南五省总督朱燮元移镇贵州,为朝廷斩截擒凶。朱燮元为保证贵州作为西南交通枢纽和控遏云南的战略功能,分别对贵州经济、行政、教育、民族制度进行全面治理:第一、从增加人口数量、扩大耕地面积、增加财政收入、减轻赋税徭役四个方面同时着力,重振地方经济。第二、调整永宁—毕节段川黔分界线,解决土司间的承袭权和土地权之争,在改土归流后的水东地区新建开州,复置施秉县治,通过行政手段,恢复地方秩序,确保地方安全。第三,建新学立文庙,续庠序之教,增加诸生之额,拓宽夷汉子弟晋升通道,重建地方教育,搭建“夏风化夷”平台。第四,在“分土世官,众建诸蛮”的地方民族政策中,将原属土司的宣慰公土分给有功官兵作为抵饷和赏银,并根据官兵和目把的功绩大小、对朝廷的忠顺度、在地方上的影响力等具体情况,分别授予大小不同官职,命其管理地方事务。

——摘编自黄咏梅《朱燮元与明末贵州地方治理》

(1)根据材料一并结合所学,归纳东汉时期治理西南夷的措施,并分析其历史影响。

(2)根据材料二并结合所学,分析明末贵州地方治理的特点,并加以简要评价。

材料一 两晋以后,佛教渐盛。宣扬“三世轮回”“因果报应”“灵魂不灭”的佛教,得到皇帝、士大夫的倡导、扶植、引发了严重的社会后果。强大的寺院经济不仅严重地影响了封建朝廷的经济收入.而且也妨碍了世俗地主的利益。公元489年左右、范缜写成了《神灭论》主张“形神相即”“形质神用”,否定“形亡神存”,指责“浮屠害政,桑门螽俗”。

——摘编自杨世秀《浅谈范缜及其<神灭论>》

材料二 宋代“材英佛壮”(以探究请法实相与自我证悟为特征)因义理过于烦琐深奥,逐步趋于式如。与之相对的“功选型佛教”(以功德思想与他力医放为基础)由于契合了“积善之家必有余庆、积不并之案必有命块”的传统报应观念,再加上简单易行,颇有民众情绪,成为普通民众佛教修行的主要选择,正是名日繁多的佛事活动和功德回向的福报观念,使佛投这一信仰系统与中国社会现实生活紧紧联系在一起,使沸寺呈现出香火鼎盛,信众云集的景象。

——摘场自陈雷(宋代佛数世俗化的向度及其启示)

(1)根据材料一,归纳范填的观点,并结合所学知识分析其形成原因。

(2)根据材料二片结合所学知识,分析佛教对宋朝文化的影响。

材料一 作为处于元和清两个少数民族王朝政权之间的汉族政权,明王朝既继承了元朝留下来的庞大疆域及相关认知,又在把传统中原王朝的“中国观”“天下观”以及“内中国而外夷狄”等做了进一步的丰富和创新。明太祖认为“自古帝王临御天下,中国居内以御夷狄,夷狄居外以奉中国”,少数民族分布在从东北、到华北和西北、到西南等广大的民族边疆地区,被认为“非我族类,其心必异”,是明中央在边疆防御的主要对象。其次,明初继承了儒家的“大一统”思想,施政治国的最高目标是“定天下于一”。……天顺御制《大明一统志·图序》中言及的“边疆”和“四夷”,不仅包括东北、华北、西北、西南等地区的民族部族或政权等。

——摘编自彭勇《徘徊在近代化社会的大门外:明代的边疆民族观念及政策评说》

材料二 “占领总统府”这一胜利,不仅宣告了国民党政权的瓦解,同时也宣告了我国境内各民族一律平等时代的即将到来。对中国这个多民族国家而言,要实现国家的富强和民族的振兴,必须解决好民族问题。1949年全国政协大会筹备期间,毛泽东同志就提出,要考虑到底是搞联邦,还是搞统一共和国,少数民族区域自治。毛泽东专门征求著名的民族理论家、卓越的民族工作领导人李维汉的意见。李维汉同志旁征博引,系统地论证了马克思主义关于民族自决权实施的原则和意义,认为“不能不根据各个民族和各个国家的不同情况,经过不同的具体道路,采取不同的形式。”

——摘编自陈乐民、周弘《欧洲文明的进程》等

(1)根据材料一,分析明初统治者的边疆民族观并指出该观念形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳民族区域自治制度顺利实施的前提条件。

(3)综合上述材料,谈谈你对民族关系的认识。

材料一 北宋由于田制不立,“兼并之法行,贫民下户极多”。贫富差距急剧扩大,占田极少的自耕农户或沦为佃农,或涌入城市成为流民。北宋政府规定,农村占田20亩以下的五等户、城市家财50贯以下者为“贫下之民”,灾害的检视、赋税的免除到劳役的征发皆以此为准。除了传统的常平仓等救荒措施外,北宋先后出台济贫的法律,并设立福田院和居养院等机构,收养老病贫乏不能自存者。新兴的富民阶层也在地方设立经常性的机构,赈济邻里、兴教助学等。但纵观整个北宋,民间救济的地位和效果都难以和政府相提并论。

——摘编自张文《论两宋社会保障体系的演变脉络》

材料二 在都铎王朝时期(1485~1603年)的英国(英格兰),贫困流浪人口逐年增加,其中一部分成为前工业时代的廉价劳动力,其余则成为社会的不稳定因素。随着英国宗教改革的深化,越来越多的新教徒们认为贫穷是懒惰造成的,是可耻的;他们认定只有辛勤工作才能创作财富。1495年,英国颁布第一项关于贫困的法令,规定健壮的流浪穷人一旦被捕则须罚监禁数日,其间只供应水和面包,之后则强制遣返至出生地;如再次被捕则加重惩罚,甚至要遭受鞭刑;儿童流浪者必须充当学徒至成年。部分英国人文主义者则强调贫穷的社会因素,他们推动了英国议会济贫观念的转向。1572年,英国出台济贫法令,强调为健壮的流浪穷人提供工作;1598年,英国设立了贫民监督官办公处,负责征收济贫税和为健康的穷人提供工作。

——摘编自钱乘旦《英国通史》等

(1)根据材料一,并结合所学知识,概述北宋济贫事业发展的特点及其历史背景。

(2)根据材料二,指出都铎王朝时期英国政府对贫民态度的转变,并结合所学知识分析其历史作用。

(3)综合以上材料并结合所学知识,归纳古代中英济贫活动的启示。