材料一 (中国)犹未能遂其发展之自由者,则苦于国际障碍之多也。⋯⋯案(美国)威尔逊总统十四要点所含公道、平等、尊重主权诸原则,业经联盟及共事诸国共同承认,今和平会议方欲借此为基础,而建设新世界。……中国代表爰提出说帖,罗列诸问题,冀依主权国所不可少之土地完整、政治独立、经济自由诸原则,而加以纠正。……下分舍弃势力范围、撤退外国军队警察、裁撤外国邮局及有线无线电报机关、撤销领事裁判权、归还租借地、归还租界、关税自主权等七项。

——摘编自《中国希望条件说帖》(1919年·巴黎和会)

材料二 中华人民共和国中央人民政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。

——摘编自《中华人民共和国中央人民政府公告》(1949年)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国在巴黎和会上的诉求的特点,以及中国在巴黎和会上外交失败的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国与世界交往方式发生变化的背景。

材料 破晓歌,属于普罗旺斯抒情诗的一部分,普罗旺斯抒情诗的起源与拉丁抒情诗关系密切。探其本源,可以一直追溯到古罗马诗人奥维德那里。该诗被认为是现存唯一一首描绘破晓时分恋人即将分别、充满不舍和抱怨的古典拉丁抒情诗。

中世纪欧洲贵族骑士阶层推崇一种典雅的爱情观念:骑士崇拜一位贵夫人,并且效忠贵夫人。这些骑士提倡爱情至上、两性平等、身心快乐等,这种观念因为行吟诗人和贵族骑士的广泛传播和宣传,逐渐成为一种社会习俗。人们通常认为:破晓歌歌颂的是骑士与贵族妇女之间的爱情,虽然这种爱情并不具备正当性,但是,在中世纪教会的禁欲主义和封建婚姻制度背景下,这些爱情诗具有一定的进步意义。破晓歌流传广泛,很多诗人后来流落到意大利,从而推动了那里的抒情诗的发展,而意大利又是文艺复兴时期人文主义的发祥地,因此,破晓歌算得上近代欧洲人文主义文学爱情作品的源起或发端。

——摘编自曾艳兵《“破晓歌”:普罗旺斯爱情歌的精华》

(1)根据材料并结合所学知识,分析“破晓歌”在中世纪盛行的原因。

(2)根据材料井结合“骑士文学”的相关知识,从唯物史观的角度评价“破晓歌”这一文化现象,

社会生活的因循与躁动

明清时期,在宗法社会貌似坚硬的外壳之下,潜流暗动,社会风尚的变迁,社会伦理的背离倾向,商人地位的提升,文人士大夫遂情达欲的生活旨趣,虽然不足以立即改变总的道德秩序和社会面貌,但却持续不断地腐蚀和动摇着传统社会的基石。中国社会正在冲破传统,跨入近代社会的门槛。

礼教背景下的宗法家族生活

明清时期,宗族仍是民间社会生活的重要组织调节机制。但是,宗法的约束效力逐步涣散,特别是明代中叶以后,由于商品经济的冲击,社会伦理的背离倾向日趋明显。经研究者统计,至少在清代前期,大家庭所占比例已不是很高,最为普遍的家庭还是由父母和子女结合成的三角。明清妇女地位也有了改善的迹象,如在一些士绅家庭中,女子读书作文早已成为一种时尚,在中下层家庭中,妇女再婚是普遍存在的现象。

商人精神与社会风尚

明末清初思想家黄宗羲正式提出了“工商皆本”的观念,商人本身也逐步建立起了道德自尊。传统价值取向的变迁,导致明代中后期社会出现了崇商的趋势。在商品经济发展的背景下,社会消费观念也发生了新的变化,特别是在江南地区,出现了追求奢侈享乐的风尚。在商业繁荣的背景下,以戏曲为代表的通俗文化也得到了高度发展。

文人士大夫的清雅生活

明代中后期,在工商业经济和城市文化发展的背景之下,程朱理学存天理、灭人欲的道德信条愈显苍白无力,社会道德价值体系面临深刻的危机。有悖于正统道学的理欲观念,成为明清文人士大夫张扬个性、满足精神和物质欲望的生活方式的思想基础,也助长了准求声色犬马的享乐之风。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史(第四卷)》

(1)上述材料中明清社会生活的“因循”与“躁动”分别体现在哪些方面?二者之间有何逻辑关系?

(2)分析明清社会生活“因循”与“躁动”并存的原因

| A.罗马帝国灭亡的原因 | B.欧洲统一局面的再次形成 |

| C.中古欧洲的阶层划分 | D.欧洲封建制度出现的背景 |

材料一

| 人物 | 政治主张 |

| 孔子 | “为政以德”“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格” |

| 老子 | “无为而民自化”“为无为,则无不治” |

| 韩非 | “故以法治国,举措而已矣”“圣人之治也,审于法禁” |

——引自《论语》《老子》韩非子》

材料二 “贞观之治”成绩的取得,是以人为本、以德治国这一政治路线的成功。以往谈及贞观之治,只是一味强调唐太宗、魏征等人的自觉,常常忽略中国制度的重要背景。魏征从贞观七年开始担任门下省的长官,直至贞观十七年去世,都是门下省的负责人。唐太宗与魏征的关系,与三省制关系密切,而三省制的运行机制,更值得重视。唐朝也被称为“律令国家”,因为它把中国自汉魏以来的传统律法、律令做了一番非常完善的总结和提炼,形成了律令制度……《唐律疏议》对古代亚洲各国如日本、朝鲜、越南等的立法都产生了重大影响。

——摘编自荣新江等《唐:中国历史的黄金时代》

材料三 回顾人类文明史,编纂法典是具有重要标志意义的法治建设工程,是一个国家、一个民族走向繁荣强盛的象征和标志。民法是民事领域的基础性、综合性法律,它规范各类民事主体的各种人身关系和财产关系,涉及社会和经济生活的方方面面。党的十九大明确提出,要保护人民人身权、财产权、人格权。而现行民事立法中的有些规范已经滞后,难以适应人民日益增长的美好生活需要。编纂民法典,必须坚持依法治国与以德治国相结合,注重将社会主义核心价值观融入民事法律规范。

——摘编自王晨《关于<中华人民共和国民法典(草案)>的说明》

(1)根据材料一,概括孔子、老子、韩非的政治主张。结合所学,指出秦汉时期治国主导思想的演变。(2)根据材料二,结合所学,从三省制运行机制的角度说明“唐太宗与魏征的关系”,并概括《唐律疏议》在中外法制史上产生重大影响的原因。

(3)根据材料三,结合所学,指出《中华人民共和国民法典》在新中国法律体系中的地位。运用唯物史观,阐述《中华人民共和国民法典》颁布的必要性。

| A.一战对妇女社会地位的影响 | B.英国社会结构变化的原因 |

| C.妇女对反法西斯战争的作用 | D.宣传画对社会动员的作用 |

材料一 艾森豪威尔政府(1953—1960年)显得更激烈地敌视北京。美国不仅拒绝承认中华人民共和国,还顽固地反对它加入联合国。美国推行了一项对中国实施军事包围的政策,其中包括美国在朝鲜、日本、冲绳、台湾、南越、缅甸和泰国等地区保持军事基地。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 1971年7月6日,尼克松总统在美国堪萨斯城对世界格局提出了“五个中心”的看法。他认为,美、苏、中、西欧和日本是世界的五个力量中心。美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。正是在这样的背景下,作为全面执行尼克松主义的一项内容,为了改善在美苏争霸中美国的战略处境,美国开始了接近中国的过程。

——《中国外交史》

材料三 尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。基辛格秘密访华两周后,《红旗》杂志发表了一篇文章,最坦诚地公开讲述了对美开放的正当理由:竟不含糊地区分了两个超级大国对中国威胁的程度及其对北京安全考虑所产生的影响。

——(美)费正清《剑桥中华人民共和国史》

材料四 据新华网报道:当地时间2015年9月25日,中国国家主席习近平在华盛顿与美国总统奥巴马举行会谈。习近平就下阶段中美关系发展提出重要建议,强调要推动中美关系始终沿着正确轨道向前发展。奥巴马表示,两国在很多问题上有共同利益,在诸多领域合作取得重要进展,愿同中方就相关问题保持密切协调。双方同意继续努力构建中美新型大国关系。

请回答

(1)据材料一,概括美国在新中国成立初期时的对华政策。为此,中国政府基于当时的国际形势,在外交方面采取了怎样的应对方针?

(2)据材料一、二,在20世纪70年代初,美国对华政策发生了什么变化?

(3)据材料二、三,归纳影响中美关系变化的主要原因。

(4)综合上述材料与所学知识,影响战后中美关系演变的主要因素有哪些?

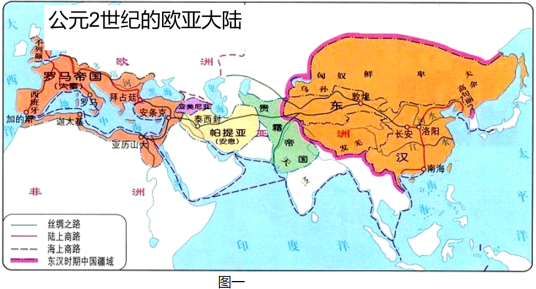

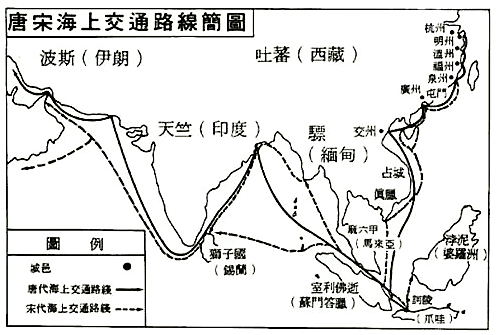

阅读上图,以中国古代对外贸易的发展为视角,结合所学知识,对上述地图所蕴含的历史信息进行解读。【解读要求:是什么?(内容)充分提取信息:为什么?(背景)解释和分析原因:怎么样?(影响)分析和归纳影响。】

材料一 运河在宋金年间,因黄河决口,下游"夺淮入海"等原因变得残破不堪,需要寻找南北直通的运河路线。元代开通的京杭大运河只有山东会通河是新开凿的,其他各段在元代以前多有旧迹可循。山东段工程共分为两段进行,一是开挖济州河,二是开通会通河。工程于1289年完工,标志着京杭大运河的全面贯通。至此,京杭大运河自江淮北上,进入山东后,循山东西部穿越鲁西平原,过德州入直隶,济宁、临清、聊城等新兴市镇迅速崛起。运河持续了五百多年的畅通。

——摘编自朱汉明《京杭大运河对山东经济发展的影响研究》

材料二 胶济铁路通车前,山东内陆交通以运河为主,以独轮车、大车和牲畜为主,极大地限制了货物流转,影响山东经济的发展。1898年德国同清政府签订《胶澳租界条约》,其中规定,中国允许德国在山东修筑铁路。1899年9月德国开始修筑胶济铁路,到1904年6月1日,胶济铁路全线通车,青岛、济南、潍县等沿线城市迅速崛起。这是山东境内的第一条铁路,它的建成通车,对山东经济产生了深远影响。

——摘编自朱以清《胶济铁路影响下的近代山东经济变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元代京杭大运河开通的背景及对山东古代经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代交通变化对山东经济的影响。

材料一 16世纪的欧洲对统称为“印度货”的中国商品怀有极大的兴趣,逐步富裕起来的市民阶层以及艺术品收藏家们,愿意出高价购买来自中国的丝绸、瓷器、漆器。……无论是葡萄牙还是西班牙、荷兰,在与中国的贸易中始终处于结构性的贸易逆差地位,为了弥补这种逆差,不得不支付硬通货——白银。因此,美洲和日本的白银源源不断地流入中国,成为当时全球经济中一道独特的风景。有学者戏称这种结构性贸易逆差为“商业上的纳贡”。

——摘编自樊树志《明史讲稿》

材料二 中国白银流通量不仅在16世纪期间迅速增加,而且在清代乃至在1820年左右仍然继续增长。……16—17世纪,白银普及适逢东亚海域的海运(商业及海盗)大发展,也正值市镇和城市活动勃兴。某些手工技艺(特别是织布、瓷器和印刷)臻于完善,这使得中国经过17世纪中叶的衰退之后,能稳当实现自己作为奢侈品出口大国的使命。正是在经济发展、城市振兴的背景下,近代欧洲的首批冒险者到东亚海域上来了,首先是葡萄牙人和西班牙人,17世纪初又来了荷兰人。这一现象对东亚原无太大影响,因为这些新来者无非是进入远东的商业流通网,并利用这一地区的繁荣局面。但此现象也已预示未来的光景。多亏了他们,中国才获得欧洲和美洲的第一批物品:效率更大的火器、甘薯、花生、烟草、玉米以及借墨西哥大帆船自马尼拉运到远东的银锭。除此之外,还有在精神生活方面显示的并于17世纪确定下来的新方向,其次是自1600年左右起与欧洲科学、技术、宗教的初期接触。人们或许会认为,这可以说得上是中国和东亚近代时期的开端。

——摘编自(法)谢和耐《中国社会史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出16—17世纪中国白银流通量迅速增长的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明16—17世纪中国和西欧之间的贸易对各自产生的影响。