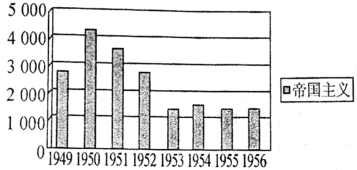

| A.朝鲜战争结束后中国外交环境有所改善 | B.新中国坚持奉行“一边倒”的外交方针 |

| C.新中国推行了“另起炉灶”的外交方针 | D.冷战对中国外交政策的影响在不断增强 |

| A.兼具佛道虚幻出世的神学观念 | B.发展到阐释经书字句为主阶段 |

| C.具有广泛的实用性与可操作性 | D.整合了儒佛道三家的价值取向 |

| A.得益于稻粮产量的迅速提升 | B.实现了传统产业向近代转型 |

| C.满足了民族工业的市场需求 | D.反映了上海近代城市化特点 |

| A.皇帝喜好决定汉赋兴盛 | B.士人热衷于颂扬国运 |

| C.汉赋的风格受时代影响 | D.赋是汉代的官方文学 |

| A.唐代佛教十分兴盛 | B.唐代市民文化繁荣 |

| C.唐代中外文化交融加强 | D.唐代国家统一社会安定 |

| A.强调法律的至高无上 | B.反对专制的封建暴君 |

| C.确保人民的经济独立 | D.保护人民的自然权利 |

材料一

|

|

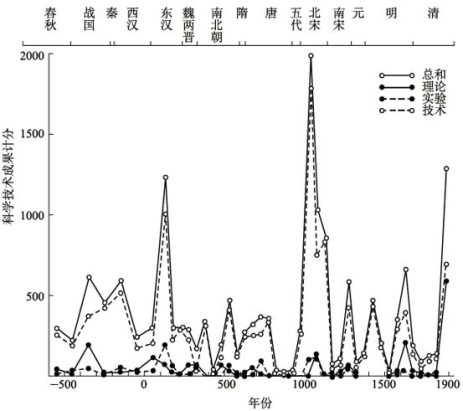

材料二 在延续2000多年的中国封建社会中,自给自足的小农经济一直是社会生产的基础与主体,它对科学技术能提供的经验往往是片断而零星的,不可能有其系统性,这样,在这个基础上进行的科学抽象当然多数也就只能是经验性的;同时在这样的社会生产条件下,为科学实验与观测所提供的仪器设备,总的讲也必然是既有限又简陋的,这就使人们对自然现象的观测受到限制,对其本质的揭示只能停留在描述阶段,或者在理论上给予某些定性的说明,或者作出些天才的猜测。而这种情况,与着眼于实用要求,特别关注工艺技巧与可操作性是密切相关的……就科学技术的总体而言,由于历史的局限性与社会条件的制约,仍然只能说是停留在定性描述为主的经验科学阶段。

——摘编自袁运开《中国古代科学技术发展历史概就及其特征》

材料三 在革命、建设、改革各个历史时期,我们党都高度重视科技事业。从革命时期高度重视知识分子工作,到新中国成立后吹响“向科学进军”的号角,到改革开放提出“科学技术是第一生产力”的论断;从进入新世纪深入实施知识创新工程、科教兴国战略、人才强国战略,不断完善国家创新体系、建设创新型国家,到党的十八大后提出创新是第一动力、全面实施创新驱动发展战略、建设世界科技强国,科技事业在党和人民事业中始终具有十分重要的战略地位、发挥了十分重要的战略作用。

2016年我们召开了全国科技创新大会、两院院士大会和中国科协第九次全国代表大会,2018年我们召开了两院院士大会。几年来,在党中央坚强领导下,在全国科技界和社会各界共同努力下,我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升,科技创新取得新的历史性成就。

——摘编自《习近平:在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代科技的特点,并指出图一中A线反超B线的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,列举至少两项当前中国“科技创新取得新的历史性成就”,并说明取得这些成就的原因。

材料一 16世纪末至18世纪,欧洲出现了大量介绍中国文化特别是儒家思想的著作和译作,作者和译者大都是在中国传教的传教士。儒家的道德标准推崇强烈的自律意识,即自己希望实现的目标也要帮助别人实现,而自己不想要的东西不要强加给别人。基督教特别是新教同样重视对言行准则的规范,其教义强调克制欲望、努力工作、勤俭节约,通过今世的善功来彰显上帝的恩泽,进而成为上帝的选民,最终得到拯救。欧洲当时处于封建君主专政和宗教神学统治时期,一些有识之士和思想家从儒家学说中看到了曙光,希望借用儒家思想和理念来解决时政的弊端,推行自己的主张和理想。

——摘编自王倩《启蒙时期儒家思想在西方的传播和影响》

材料二 明清之际,以传教士为桥梁和纽带的中西文化交流是在平等的条件下进行的双向交流。一方面,为了传教的需要,他们将西方的科学文化知识传入中国,《崇祯历书》的编纂和应用,《几何原本》的引进,以及全国大地图的测绘等标志性成果,开启了天文学、数学和地图测绘学等学科向近代科学的转变。尤其是西学重实验、重应用、重理性思维的特点,给中国知识界以深刻的启迪,开始了向经世致用思想方法的转变。而西方先进科学文化的传入,使中国知识界产生极大的震动,中国并非是世界的中心,在中国之外,世界上还存在许多国家;同时,也并非只有中华文化高明,西方科学文化也有不少地方值得中国学习。另一方面,他们又通过传递书信和翻译中国典籍等方式,把中国悠久灿烂的文化介绍给欧洲,中国儒家思想对欧洲18世纪启蒙思潮产生了相当大的影响。

——摘编自林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国儒家思想西传的原因。

(2)根据材料二,说明明清之际中西文化交流的影响,结合所学知识分析原因。

材料 1905年梁启超在《新民丛报》上以笔名“中国之新民”发表《祖国伟大航海家郑和传》。这位中国现代史学之父,一方面有慨于中国被西方列强侵略和瓜分的现实,另一方面,有感于传统旧史学的弊端,针对当时国民只知“家”,不知“国”,更不了解“国”以外还有一个世界,独树一帜倡导新史学,以启蒙“国民意识”。这篇文章探讨中华民族在世界历史中的地位这一重大命题,是其倡导新史学的一个具体行动。梁启超充分肯定郑和是祖国伟大的航海家,“叹我大国民之气魄,询非他族所能几也”。同时,认为“成祖以雄才大略”,“乃恩扬威德于域外”,“郑和之业,其主动者,实绝世英主明成祖其人也”。这不仅是因为他关注航海,而且也是他对中国在世界所处空间位置的定位思考。由此看来,我们也可以说郑和下西洋研究自一开始就与中国命运紧密联系在一起。

——摘编自万明《郑和下西洋研究百年回眸》

围绕材料,结合中国史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

| A.推动了理学价值追求的转变 | B.导致了理学思维方法的变革 |

| C.促进了理学行为方式的变化 | D.实现了理学“求理”路径的转型 |