| A.《立在地球边上放号》是郭沫若的一首新诗,选自《女神》。这首诗展示了大自然雄伟和壮丽的自然景象,同时又借自然景象来折射当时的社会现实和时代精神;意境壮阔,带有浓厚的现实主义色彩。 |

| B.铁凝,擅长捕捉人物的细微心理活动,并以精妙的语言传达作家敏锐而细腻的艺术感觉。《哦,香雪》是这方面的代表作,描写了香雪们天真烂漫、活泼向上的纯美形象,再现了山里姑娘的自爱自尊和她们对文明的追求,给人以生命美的启迪。 |

| C.诗集《红烛》的作者是闻一多,中国现代第一部诗作,题材广泛,内容丰富,或抒发诗人的爱国之情,或批判封建统治下的黑暗,或反映劳动人民的苦难,或描绘自然的美景;构思精巧,想象奇新,语言形象生动。 |

| D.辛弃疾,字易安,号稼轩,南宋豪放派词人,《永遇乐·京口北固亭怀古》是其晚年的作品,他的词具有强烈的爱国主义思想和战斗精神。 |

《过华清宫》绝句(其二)

【唐】杜牧①

新丰绿树起黄埃,数骑渔阳探使回。

霓裳一曲千峰上,舞破中原始下来。

《华清宫》绝句(其一)

【唐】崔橹②

草遮回磴绝鸣鸾,云树深深碧殿寒。

明月自来还自去,更无人倚玉阑干。

【注释】①杜牧,唐代诗人,大和二年(828年)中进士,性刚直,不拘小节,不屑逢迎。自负经略之才,诗、文均有盛名。②崔橹,唐代诗人,生卒年不详,宣宗大中年间(847年—860年)登进士第,曾做过棣州司马。

(1)下列对这两首诗的理解和赏析,

| A.两位晚唐诗人的创作不只一次以华清宫为题材,这也从侧面表现出华清宫已成为唐朝由盛转衰历史转折点的见证地。它与“铜雀台”“乌衣巷”一样,都成为怀古诗中的典型意象。 |

| B.杜诗中记录了朝廷使臣到安禄山管辖地渔阳探查消息之事。“黄埃”既描写了探使一路奔波转回长安复命的情景,又象征着叛乱将临的战争之兆。 |

| C.崔诗中的“明月自来还自去”与王安石《桂枝香·金陵怀古》中的“六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿”有异曲同工之妙——自然事物并不体恤人世沧桑。 |

| D.这两首诗的艺术手法各有特点。杜诗在冷静的叙述中不着一字议论,但暗含褒贬态度。崔诗用“更无人倚玉阑干”直抒胸臆,将作者的情绪态度直接展现在读者面前。 |

(3)这两首诗的题材相同,但内容和情感各异,请结合诗句简析。

4 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

从经济、社会层面来看,20 世纪 80 年代末期至今的环境问题中全球气候变暖最具意义。

导致全球变暖的主要原因是人类在近一个世纪以来大量使用矿物燃料(如煤、石油等),排放出大量的二氧化碳等多种温室气体。除了占总量比74.4%的二氧化碳,氟利昂也会引发气候变暖,还会破坏臭氧层。但和二氧化碳不同的是,氟利昂是地球上本不存在的,在进入 20 世纪以后才由人工合成制造出来的化学物质,它被广泛应用于冰箱、空调、喷雾剂等产品。甲烷则来自动物的粪便、水田、反刍动物以及天然气的开采过程。水蒸气也有温室效应。相反地,森林和海洋则能够吸收大气中的二氧化碳,减缓全球气候变暖。

联合国 IPCC 的报告显示,地表大气平均气温在过去的一百年中上升了 0.3℃~0.6℃。如果气候变暖按照目前的速度继续发展,到 21 世纪末将会上升 2℃~4℃,而全球气候变暖会引发大规模的气象变化,也将实质上降低人们的生活水平。大气中二氧化碳的浓度越高,人们将蒙受的危害就越大。而且,二氧化碳在大气中的存留时间有数十年之久,对未来地球环境也将产生影响,也就是说,气候变暖的危害会波及子孙后代。

(取材于宇泽弘文《社会共通资本》)

材料二:

碳达峰、碳中和首先改变的将是能源产业格局。要实现2060年碳中和的目标,就要大幅发展可再生能源,降低化石能源的比重。目前,我国光伏、风电、水电装机量均已占到全球总装机量的三分之一左右,无论在投入还是规模上都领跑全球。

碳达峰、碳中和还将重构整个制造业,就拿手机产业来说,如果要实现碳中和,负责组装的企业要实现碳中和,为其提供零部件和原材料的环节要实现碳中和,为其提供芯片的企业也要实现碳中和,产业链上的每一个环节都要实现碳中和。这就会让产业链形成一个新的标准。到了2060年,中国实现碳中和,光伏、风能聚集的中西部地区将会成为最主要的能源输出地之一。中西部地区在中国经济版图上的角色,将被重新定义。

(取材于《碳达峰、碳中和,重新定义经济版图》》)

材料三:

数字人民币在促进绿色低碳生活方式养成方面能发挥积极作用。数字人民币具有可编程属性,可加载智能合约用于条件支付,这一优势使得数字人民币格外适用于低碳行为的激励。以美团平台为例,消费者在完成低碳行为后,进入支付环节时将触发数字人民币预置的“碳中和奖励条件”,进而顺利获得数字人民币低碳红包奖励。如此一来,以绿色低碳为目标的支付流程就引导着消费者不断完成绿色低碳任务,从而帮助消费者逐渐养成绿色低碳的生活习惯。

从前期开展数字人民币低碳骑行活动的效果来看,使用数字人民币红包进行激励,能够有效带动消费者低碳出行。公开数据显示,9月起开展的低碳骑行活动吸引了近800万用户参加,其中,近200万用户下载和开立数字人民币个人钱包,累计产生超过4200万绿色骑行公里数。与驾驶普通燃油车相比,同等运量下预计可减少碳排放量约11400吨。

此次再度将数字人民币试点与低碳生活方式相结合,也为接下来数字人民币的推广提供了一个可参考的样板。随着数字人民币试点的纵深开展,数字人民币场景建设不断深化,将数字人民币与绿色低碳结合,成为不少金融机构布局的重点方向。

(取材自2021年12月20日《经济日报》陈果静《数字人民币助力绿色低碳生活》)

材料四:

| A.全球地表大气平均气温在过去的一百年中上升了 0.3℃~0.6℃,预计到了21世纪末,气候变暖将会引发大规模的气象变化。 |

| B.导致全球变暖的温室气体主要是二氧化碳,二氧化碳不仅对当下的人类产生一定的影响,更会遗毒后代。 |

| C.2060年,中国要想实现碳中和的目标,就要大幅发展可再生能源,改变能源产业格局。 |

| D.数字人民币以绿色低碳为目标,激励消费者的低碳行为,能促进人们养成绿色低碳的健康生活方式。 |

| A.2060年,中国实现碳中和,中西部地区将会成为中国经济版图上的主要角色。 |

| B.随着数字人民币场景建设的深化,它赋能绿色低碳发展的功能也将增强。 |

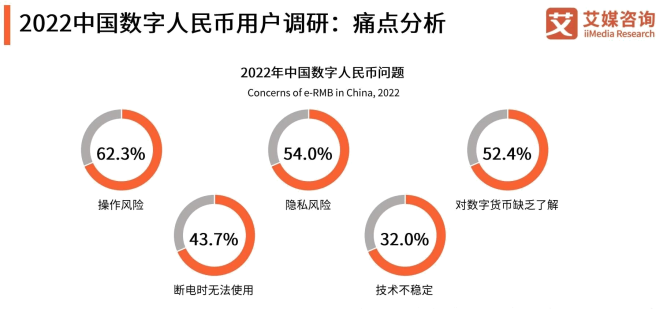

| C.据材料四,2022年中国数字人民币使用中主要痛点是操作、隐私等问题。 |

| D.在数字人民币用户调研中,只有不到半数的受访者了解数字人民币。 |

| A.致力于种植树木的蚂蚁森林等公益项目,能在一定程度上减缓全球气候变暖。 |

| B.2060年,大片的光伏和风力发电景象可能会成为中国中西部地区的旅游景观。 |

| C.美团平台消费者获得数字人民币低碳红包奖励是因为其已经完成预置的低碳行为。 |

| D.警惕风险、完善政策、推广宣传,可以让数字人民币更快融入大众日常生活。 |

(甲)家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。

(选自归有光的《项脊轩志》)

(乙)孺人①之吴家桥②,则治木绵;入城,则缉纑③。灯火荧荧,每至夜分。外祖不二日使人问

有光七岁与从兄有嘉入学,每阴风细雨,从兄辄留,有光意恋恋,不得留也。孺人中夜觉寝,促有光暗诵《孝经》即熟读,无一字龃龉④,乃喜。

(选自归有光的《先妣事略》)

【注】①孺人:古代贵族、官吏之母或妻子的封号,此是归有光对母亲的尊称。②吴家桥:归有光外祖父家居住地。③缉纑(lú):把麻搓成线,准备织布。④龃龉:比喻诵读不流利。

(丙)近世缀文之士,颇称述熙甫①,以为可继曾南丰②、王半山③之为文。自我观之,不同日而语矣。或又与方苞氏并举,抑非其

然当时颇崇茁轧⑤之习,假齐梁之雕琢、号为力追周秦者,往往而有。熙甫一切奔去,不事涂饰,而选言有序,小刻画而足以昭物情,与古作者合符,而后来者取则焉,不可谓不智已。藉⑥熙甫早置身高明之地,闻见广而情志阔,得师友以辅翼,所诣⑦固不竟此哉!

(选自曾国藩《书<归震川文集>后》,有删改)

【注】①熙甫——归有光字熙甫,号震川。②曾南丰——曾巩,建昌南卒(今属江西)人。③王半山,王安石号半山。④骈拇枝指:比喻多余无用的东西。⑤茁轧:指盲目拟古,使用生硬晦涩的词汇。⑥藉:假使。⑦所诣:所具有的造诣。

1.对下列句子中加点词语的解释,

| A.外祖不二日使人问 |

| B.手中纫缀不 |

| C.抑非其 |

| D.于是有为之 |

| A.盖古之知道者/不妄加毁誉于人非/特好直也/内之无以立/诚外之不足以信后世 |

| B.盖古之知道者/不妄加毁誉于人/非特好直也/内之无以立诚/外之不足以信后世 |

| C.盖古之知/道者不妄加毁誉于人/非特好直也/内之无以立诚/外之不足以信后世 |

| D.盖古之知/道者不妄加毁誉于人非/特好直也/内之无以立/诚外之不足以信后世 |

| A.甲文中作者善于从日常生活中选取特定细节、场景表现人物。如母亲用手指轻叩嘘寒问暖的场景生动表现了母亲对儿子归有光无微不至的关心和慈爱。 |

| B.乙文作者通过一系列家庭琐事的追忆,凸现了一个勤俭、厚道、善于持家、教子严格的母亲形象。 |

| C.丙文作者批评了归有光作序过多;认为其文章虽缺乏深广的社会意义,但在复古派大兴之际,能以清淡之笔表达真挚感情,反对复古、雕琢的文风,值得后人推崇。 |

| D.三篇选文因文体和写作目的不同,呈现出来的风格也迥异:选文一侧重记述和建筑有关的人和事,用语平淡而情感浓厚;选文二主要抒发对亡母的怀念之情,以记叙、描写为主;选文三是书跋,对归有光散文作出精当、独到的评价,以议论为主。 |

中国人热爱喝开水,这一传统很可能与茶有关。中国是茶的原生地。全世界关于“茶”的发音,包括古英语中的chaa以及现代英语中的tea,分别源于中国的北方语和闽南语。《诗经·邶风》中已有“荼(茶)”的记载,汉代典籍中多见“烹茶”,可见饮茶必烹,必烧开水,此( )的形成至少不会晚于汉代。喝开水的传统又很可能与锅有关。英国学者李约瑟在《中国科学技术史》里说“中国化铁为水的浇铸技术比欧洲的早发明10个世纪”。《史记》中有“汤鼎”一词,《孟子》中有“釜瓯”一词,都表明那时已( )运用金属容器。

相比之下,游牧人还处于烧烤饮食的时代,到喝水的时候,不一定能找到合用的加温设备。

中国古人有农耕民族丰富的草木知识,进而还有发达的中医药知识。宋代理学家程颐强调“事亲者不可不知医”。 。在先秦和西汉,中国就有扁鹊和仓公这样的名医。成于汉代的《黄帝内经》《诊籍》《伤寒论》《金匮要略》等著作,更使中国医学( )。事情到了这一步,技术条件有了(如锅),资源条件有了(如茶),更重要的文化条件也有了(如巫医分离、以孝促医等),喝开水保健康当然就成了一件再正常不过的小事。

1.依次填入括号内的词语,最恰当的一组是( )| A.习俗 逐步 高潮迭起 |

| B.习俗 广泛 高峰迭起 |

| C.习好 广泛 高潮迭起 |

| D.习好 逐步 高峰迭起 |

| A.如果要孝悌亲人,就必须知医识药,甚至必须求医问药,医学发展的人文动力也就这样形成了。 |

| B.如果要孝悌亲人,就必须求医问药,甚至必须知医识药,医学发展的人文动力也就这样形成了。 |

| C.因为要孝悌亲人,就必须求医问药,甚至必须知医识药,医学发展的人文动力也就这样形成了。 |

| D.因为要孝悌亲人,就必须知医识药,甚至必须求医问药,医学发展的人文动力也就这样形成了。 |

| A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,从内容分为《风》《雅》《颂》,《风》是采自各地的民歌,是《诗经》中的精华部分。 |

| B.《史记》是中国历史上第一部纪传体通史,“二十四史”采用的也都是纪传体体例。这是中华民族引以为荣的宝贵历史文化遗产。 |

| C.《孟子》是儒家的经典著作,书中记载了孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。 |

| D.“孝悌”在古代为孝敬之意,孔子、孟子都认为孝悌是做人的根本,在孟子的《寡人之于国也》中就提到了建设理想社会要“谨庠序之教”“申之以孝悌之义”。 |

野生兰花

林清玄

万华龙山寺附近,看到几位山地青年在卖兰花。

他们的兰花不像一般花市种在花盆里的那么娇贵,而是随意用干草捆扎,一束束躺在地上。有位青年告诉我,这是他们昨日在东部的山谷中采来的兰花,有许多是冒着生命危险采自断崖与石壁。

“虽然采来很不容易,价钱还是很便宜的啦!”青年说。

“可是这从山里采来的兰花,要怎么种呢?”我看到地上的兰草有些干萎,忍不住这样问。

“没关系的啦,随便找个盆子种都会活。我们在山里随便拿个宝特汽水瓶种都会活的呢!”旁边一位眼睛巨大黑白分明的青年插嘴道。

“对了,对了。山上的兰花长在深谷里、大石边、巨树上,随便长随便活呢!”原先的青年说。山地人说国语的声调轻扬,真是好听。尤其是说“随便随便”的时候。

我买了一束兰花回来,一共有五株,不管三七二十一把它种在阳台的空盆里,奇迹似的,它们真的就那样活起来。

这倒使我思考到一些从未想过的问题,从前一直以为兰花是天生的娇贵,它要用特别的盆子,要小心翼翼地照顾,价钱还十分的高昂,因此平常人家种盆栽,很少想到养兰花。现在知道兰花原来是深山中生长的花草,心中反倒有一些怅然,我们对兰花娇贵的认知,何尝不是一种知识的执著呢?

看着自己种植的野生兰花,使我想起自己非常喜爱的书画家郑板桥。郑板桥在画史上以画兰竹驰名,他性格耿介,与“扬州八怪”同时,是清朝艺术史上的明星,他有一次看见自己种在盆中的兰花长得很憔悴,有“思归之色”,就打破花盆,把兰花种在太湖石边,第二年兰花“发箭数十挺”,果然长得十分茂盛,花开得比从前更多,香味比往昔坚厚,他不禁题诗道:“兰花本是山中草,还向山中种此花;尘世纷纷植盆盎,不如留与伴烟霞。”

直到我种了野生的兰花,才稍稍体会了板桥写此诗的心情,他这是用来自况,不愿意在山东当七品官,希望回到自己的家乡与烟霞为伴。

郑板桥留下许多兰画,他的兰花与一般画家所画不同,他常把兰花与荆棘画在一起,认为荆棘也是一样的美,用以象征君子与小人杂处的感叹。晚年的时候,他爱画破盆的兰花,有一幅画他这样题着:

春雨春风洗妙颜,

一辞琼岛到人间;

而今究竟无知己,

打破乌盆更入山。

用来表白心中渴望辞去官职追求自由的志向,但也说明了兰花本身的遭遇。从琼岛来到人间的兰花,虽种在细心照顾的盆中却失去了山中的许多知己呀!

一个人本来自然活在世间,没有什么欲望,但当他过惯了娇贵的生活,就如同生在盆里的兰花,会失去很多自由,失去很多知己,所以人宁可像野生的兰花,活在巨石之缝、高山之顶、幽谷深处与烟霞作伴。这是自由与自在的追求,正如郑板桥最流行的一幅字所说:“难得糊涂:聪明难,糊涂难,由聪明转入糊涂更难;放一着,退一步,当下心安,非图后来福报也。”

我最喜欢郑板桥写给儿子的四首儿歌:

二月卖新丝,五月粜新谷。医得眼前疮,剜却心头肉。

耕苗日正午,汗滴禾下土。谁知盘中飧,粒粒皆辛苦。

昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人。

九九八十一,穷汉受罪毕。才得放脚眠,蚊虫獦蚤出。

这歌中充满了大悲与大爱,真如深谷中幽兰的芳香,无怪乎当他离开潍县令的任所时,所画的一幅竹子,上题了一首诗:

乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。

写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿。

百姓跪在道旁流着眼泪送他辞官归里。郑板桥终于回到家乡,像一株盆中的兰花回到山林,他晚年的书画为中国写下了光灿灿的一页。

我不是很喜欢兰花,因为感觉到它已沦为富者的玩物,但一想到山间林野的兰花丛时,就格外感知了为什么古来中国文人常把兰花当成知己的缘由。名士与名兰往往会沦为官富人家酬酢的玩物,尽管性格高旷,玉洁冰清,也只能在盆里吐放香气,这样想起来就觉得有无限的悲情。

从山地青年手里买来的野生兰花,几个月后终于枯萎了,一直到今天我还不确知原因,却仿佛听见了板桥先生的足声从很远的地方走近,又走远了。

1.下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是( )( )| A.万华龙山寺附近青年卖的兰花“随便长随便活”与花市种在花盆里的兰花娇贵不易活形成对比,突显野生兰花自然顽强的品性。 |

| B.野生兰花引发“我”的思考,文章由物及人,采用借景抒情的手法。 |

| C.文章多处引用诗文,增加文章的文学性和艺术感染力。 |

| D.郑板桥常把兰花与荆棘画在一起,晚年爱画破盆的兰花,说明他欣赏残缺的美。 |

| E.“我”不喜欢兰花,是因为名士与名兰往往沦为富者的玩物,让人不禁无限悲伤。 |

3.文章有四处援引了郑板桥的诗文,作者借诗文塑造了郑板桥怎样的人物形象?

4.赏析结尾段落的深意和妙处。

5.梅兰竹菊被称为四君子,以傲、幽、坚、淡的品质成为中国人感物喻志的象征。作者由兰想到了郑板桥,你从梅、竹、菊中联想到了哪位名人?看到了怎样的品质?

9 . 阅读下面一首唐诗,按要求作答。

塞垣行

【唐】崔融①

疾风卷溟海,万里扬沙砾。

仰望不见天,昏昏竟朝夕。

是时军两进,东拒复西敌。

蔽山张旗鼓,间道潜锋镝。

精骑突晓围,奇兵袭暗壁。

十月边塞寒,四山沍阴②积。

雨雪雁南飞,风尘景西迫。

昔我事讨论,未尝怠经籍。

一朝弃笔砚,十年操矛戟。

岂要黄河誓,须勒燕然石。

可嗟牧羊臣,海上久为客。

【注】①崔融:初唐诗人。一说此诗是另一位初唐诗人崔湜所作。②沍(hù)阴:阴冷之气,凝聚不散。(1)下列对这首唐诗的理解和赏析,

| A.本诗属于边塞诗,首句“溟海”指沙漠,意同岑参诗句“瀚海阑干百丈冰”中的“瀚海”。 |

| B.诗中所描写的战争只是采取了突然袭击的作战方式,大军从隐蔽的山道偷袭敌军的营寨。 |

| C.诗中景物描写具有烘托作用,如十月初冬雨雪纷纷,渐渐变暗的天色更添战后幽静阴寒。 |

| D.全诗既有边塞苦寒之景又有诗人的雄心壮志,体现出慷慨激昂的格调和初唐的奋发气概。 |

(3)请简述本诗的行文思路。

(1)假使李白有微信,下列诗句最不可能会出现在李白的朋友圈的一项是( )

| A.同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。 |

| B.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。 |

| C.儿童相见不相识,笑问客从何处来。 |

| D.烽火连三月,家书抵万金。 |

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(选自陶渊明《桃花源记》)