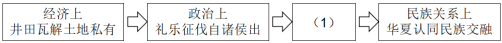

1 . 如图是某历史兴趣小组同学研学春秋战国社会变革的示意图,其中(1)处最恰当的是( )

| A.教育上学在官府人才辈出 | B.政治上诸侯争霸兼并不断 |

| C.思想上学术下移百家争鸣 | D.对外关系上丝绸之路开辟 |

您最近一年使用:0次

2023-09-27更新

|

248次组卷

|

4卷引用:安徽省合肥市2023-2024学年高二9月月考历史试题

2 . 《汉书·艺文志》中写道:“王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之术蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。”这反映了当时出现的历史现象是( )

| A.兼并战争 | B.百家争鸣 | C.罢黜百家,独尊儒术 | D.变法运动 |

您最近一年使用:0次

2023-02-02更新

|

88次组卷

|

2卷引用:安徽省毫州市2023年高一学业水平第一次模拟测试历史试题

名校

3 . 春秋以后,官书已经散入民间。在这以前,由于王室垄断,书籍的阅读范围受到严格控制,到了春秋末,士阶层也已能够读到王室图书。据《史记》载,孔子“西观周室(的书籍),论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》”。这一变化( )

| A.反映礼崩乐坏现象日益普遍 | B.说明孔子“有教无类”思想影响广泛 |

| C.有利于百家争鸣局面的形成 | D.表明周王室通过礼贤下士来挽救统治 |

您最近一年使用:0次

2023-02-01更新

|

174次组卷

|

6卷引用:2024届安徽省合肥市高三下学期第二次教学质量检测历史试题变式练习中国古代史

(已下线)2024届安徽省合肥市高三下学期第二次教学质量检测历史试题变式练习中国古代史江苏省南通市海门区2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题(已下线)核心素养03史料实证-【核心素养+增分题型】致胜2023年高考历史提分专项训练(新教材地区专用)山东省德州市第一中学2022-2023学年高二4月月考历史试题宁夏石嘴山市平罗中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题山东省滨州市惠民县第二中学2023-2024学年高一10月月考历史试题

4 . 下表是先秦时期的部分家训内容,对此解读不正确的是( )

| 周文王 | 在临终遗嘱上,告诫武王遵循“中道”,称王天下,使“商贾以通其货,工不失其务,农不失其时,是谓和德”。 |

| 周成王 | 在册封蔡仲时训勉说,要“尔尚盖前人之愆,惟忠雄孝;尔乃迈迹自身克勤无怠,以垂宪乃后。” |

| 孔子 | 曰:“学《礼》乎?”对曰:“未也,不学《礼》,无以立。“为人子止于孝,为人父止于慈。” |

| A.体现了贵族政治制度的特点 | B.孝道在国家治理中具有重要地位 |

| C.以维护统治秩序为根本目的 | D.家训折射出百家争鸣的时代特点 |

您最近一年使用:0次

2023-01-22更新

|

282次组卷

|

5卷引用:安徽省黄山市2023届高三一模历史试题

名校

5 . 战国时期出现了早期的魏国西河、中期的齐国稷下、晚期的楚国兰陵三大学术中心,并在它们的发展过程中形成了各自的学术特点:西河学术中心将儒法充分结合;稷下学术中心融合百家,调和儒道名法;兰陵学术中心提倡礼法并重,学杂帝王之术。这种现象体现了战国时期( )

| A.国家实力对比发生变化 | B.分裂中孕育统一趋势 |

| C.文化为政治现实的服务 | D.民族交融的步伐加快 |

您最近一年使用:0次

2022-12-12更新

|

231次组卷

|

4卷引用:安徽合肥市九校联盟2023届高三上学期期中联考历史试题

安徽合肥市九校联盟2023届高三上学期期中联考历史试题河南省洛阳市第一高级中学2022-2023学年高二3月月考历史试题(B卷)湖南省株洲市南方中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题(已下线)河南省南阳市第一中学2024届高三上学期第三次月考历史试题变式练习中国古代史01

6 . 《礼记·乐记》说:“乐者,天地之和也;礼者,天地之序也。和,故百物皆化;序,故群物皆别。乐由天作,序以地制。”这反映了( )

| A.礼乐制度由孔子创立 | B.古人治国理政的理想 |

| C.华夏认同观念的产生 | D.百家争鸣和思想杂成 |

您最近一年使用:0次

2022-10-16更新

|

133次组卷

|

2卷引用:安徽省示范高中培优联盟2022-2023学年高二上学期秋季联赛历史试题

名校

7 . 战国时期,诸多思想家留下了诸如“定于一”“一匡天下”“一天下,财万物,长养人民”“一则治,异则乱”等论述。这反映了当时( )

| A.思想领域神秘色彩浓厚 | B.人们渴望统一的愿景 |

| C.地理学取得了重大成就 | D.统一成为各诸侯共识 |

您最近一年使用:0次

2022-10-09更新

|

271次组卷

|

10卷引用:安徽省示范高中2023届高三上学期第二次联考历史试题

安徽省示范高中2023届高三上学期第二次联考历史试题四川省凉山州宁南中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族中学2023届高三上学期第二次月考历史试题云南省昆明市官渡区光华学校2023届高三上学期期中考试历史试题广东省东莞市翰林高级中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题广东省东莞实验中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题广东省云浮市罗定实验中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古鄂尔多斯市四校2022-2023学年高一上学期期末联考历史试题辽宁省朝阳市建平县实验中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题河南省郑州励德双语学校2024届高三上学期第二次月考历史试题

名校

8 . 稷下学宫是世界上第一所由官方举办、私家主持的特殊形式的高等学府,位于齐国国都临淄稷门附近。孟子、荀子等就曾得到齐国国君的优待,在稷下学宫停留过,荀子还曾三为祭酒主持学宫工作。诸多知名学者享受上大夫的待遇,“不任职而论国事”,使稷下学宫成为当时各学派荟萃的中心。据此可知,战国时期( )

| A.各国地方官学兴盛 | B.士人流动推动文化繁荣 |

| C.新兴地主阶级崛起 | D.儒家思想成为主流思想 |

您最近一年使用:0次

2022-09-05更新

|

805次组卷

|

14卷引用:安徽省芜湖市安徽师大附中2022-2023学年高一10月选科诊断测试历史试题

安徽省芜湖市安徽师大附中2022-2023学年高一10月选科诊断测试历史试题(已下线)2024届安徽省合肥市高三下学期第二次教学质量检测历史试题变式练习中国古代史山东省临沂市2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题山东省临沂市普通高中2023届高三9月学科素养监测历史试题福建省莆田第十五中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题江西省抚州市金溪县第一中学2023届高三上学期第二次月考历史试题广东省深圳市光明区高级中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题辽宁省沈阳市第十中学2022-2023学年高一10月月考历史试题山西省晋中市和诚高中2022-2023学年高一10月月考历史试题山东省滨州高新高级中学2022-2023学年高一10月月考历史试题天津市滨海新区2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题专项测试02春秋战国-2022-2023学年高一历史中国古代史超清脉络期末复习必备笔记和专项测试(统编版)河北省沧州市任丘市第一中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省宿迁市泗洪县新星中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史(选修班)试题

名校

9 . 春秋战国之际,一部分没落贵族从旧体制中游离出来,部分有知识有文化的庶人由社会下层升浮上去,即所谓“士庶合流”,士逐渐从有职之人变成处于游离状态——即“士无定主”的游士。这一现象( )

| A.表明分封制完全崩溃 | B.推动了思想文化的活跃 |

| C.导致了社会秩序动荡 | D.促进了地主阶级的崛起 |

您最近一年使用:0次

2022-08-19更新

|

610次组卷

|

30卷引用:安徽省宿州市泗县第一中学2020-2021学年高一9月月考历史试题

安徽省宿州市泗县第一中学2020-2021学年高一9月月考历史试题安徽省六安市舒城中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题山西省晋城市2018届高三上学期第一次模拟考试历史试题山西省应县第一中学2018-2019学年高二上学期第四次月考历史试题内蒙古包头四中2017-2018学年度高二下学期第一次月考历史试题内蒙古包头市第四中学2017-2018学年高二3月月考历史试题2020届高考历史一轮复习跟踪练习卷:“百家争鸣”和“罢黜百家,独尊儒术”2019年人教版高三复习专题训练 春秋战国时期的百家争鸣2020届高考(通用版)历史一轮复习同步练习卷:“百家争鸣”和“罢黜百家独尊儒术”辽宁省六校协作体2019-2020学年高一上学期入学历史试题2019-2020学年辽宁省六校协作体高一(上)期初历史试卷(人教版)山东省淄博市淄川中学2019-2020学年高二上学期期中考历史试题辽宁省大连市辽宁师大附中2019-2020学年高一上学期第一次模块考试历史试题湖南省长郡中学、雅礼中学等四校2020届高三下学期第一次联考文综历史试题山西省朔州市应县第一中学校2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题福建省泉州市惠安县第一中学2020届高三上学期第五次月考文科综合历史试题2021届高考历史一轮复习通史版教学资源(人教版)专题01中华文明的起源:先秦黑龙江省哈尔滨市哈师大附中2020-2021学年高二10月月考历史试题黑龙江哈尔滨市哈师大附中2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题吉林省长春市长春外国语学校2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题2020-2021学年高二历史同步单元AB卷-人教必修3-第一单元(A卷基础篇)内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗奋斗中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题陕西省渭南市咸林中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮-文化史-考点31古代中国思想文化和科技成就四川省达州市2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题(已下线)第一单元分层测试-【上好课】2022-2023学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)福建省莆田市莆田锦江中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题广东省梅州市大埔县虎山中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题云南省红河州弥勒市第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题江西省宜春市丰城中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题

名校

10 . 战国时期,士人“择木而栖”现象非常普遍,卫国人商鞅先后在魏国、秦国任要职;齐国人邹衍成为燕昭王之师;吴起一生中曾在鲁、魏、楚等国为官,每当遭到诬陷,便另投明主。这种现象( )

| A.利于强化 “家国一体”的观念 | B.反映战国时期工商业的繁荣 |

| C.推动了百家争鸣的深入开展 | D.促进了诸侯国之间和平交往 |

您最近一年使用:0次

2022-07-29更新

|

265次组卷

|

5卷引用:安徽省黄山市2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题