材料一 宋代,我国社会救济和保障的框架已基本确立,救济和帮扶形成一整套相对完备的措施。宋仁宗时期,朝廷应对灾荒救济以赈恤、安抚、蠲免为主。派遣官员救灾已成常态。京师东部与淮南发生水灾后,“遣使安抚”,大臣带着赈灾物资前去赈灾,对生者以救济,对死者以埋葬。对救灾不利的官员进行惩戒。仁宗还广设广惠仓、常平仓。灾后诏令受灾百姓“所贷常平仓米免偿”。同时还开展以宗族组织为基础的义庄,在救济同族的基础上肩负着赡族及维护宗族稳定的责任。同时宋朝政府还采取一系列措施来强化对弱势群体的抚恤。设置福利院和居养院收容鳏寡孤独及残丐。所需资金以政府没收户绝者(死后无继承人)的财产为主要来源。当经费不足时,政府以常平息钱作补充。

——摘编自黄登辉《大文化视角下的宋朝社会保障研究——以宋仁宗时期为重点探讨》

材料二 1601年《济贫法》的颁布标志着英国政府制度化地干预国民贫困的开始。但随后漫长的3个世纪,英国福利制度徘徊不前,甚至有所倒退。工业革命的完成为英国带来经济繁荣,但财富的增加并未“涓滴”到贫民身上,贫困以及由此引发的健康恶化、社会冲突加剧。新自由主义应运而生,这一主张认为国家应通过社会财富的再分配为实现个人自由提供经济保障。在20世纪初至二战期间,英国福利制度取得较大发展,先后颁布了《养老金法》、《国民保险法》、《失业法案》、《公共卫生法》,形成了比较完整的福利框架。1945年与工人阶级联系密切的工党上台,先后颁布了“家庭津贴法”“国民保险法”“工业伤害法”“国民卫生服务法”“国民救济法”,标志着福利国家的诞生。此后20年,福利国家快速发展,但也潜伏着危机,主要表现在:福利支出膨胀造成财政困难;普遍福利导致国民对国家的依赖;管理机构臃肿,管理效率低下、实施成本过高,实施效果也不佳;英国的贫困问题没有随经济发展、福利提高而减少。

——摘编自文太林《向左走、向右走,英国福利制度百年之变》

(1)根据材料一,概括宋朝社会救济和保障的特征,结合所学内容分析推动宋代社会保障制度发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代英国社会保障制度的特点,并谈谈你的认识。

材料一 20世纪二三十年代,中国兴起乡村建设运动。为复兴日趋衰落的农村经济,实现“民族自救”,一批知识分子到农村建立实验区,从事以兴办教育、改良农业、流通金融、提倡合作,改善公共卫生和移风易俗等为主要内容的乡村建设实验。据统计,20世纪30年代,成百上千的城市知识分子来到农村,或担任民众学校的老师,或指导农民防治病虫害。他们自下而上,努力使中国农民摆脱贫困愚昧,推动农村走向现代化。但作为乡村主体的农民并不太欢迎乡建工作,号称“乡村运动而乡村不动”,开会时有技术人才,有地方、中央政府的人,有教育界的人,但乡村农民的代表几乎没有。抗战开始后,有些乡建工作者辗转至后方,继续其未竟之事业。然而,作为一场大规模社会运动的乡村建设还是结束了。

——摘编自阎明《深入民间:近代中国的乡村建设运动》

材料二 20世纪30年代,英国提出了“保护性治理”的乡村振兴理念。为限制城市的“破坏式”扩张,20世纪上半叶,英国政府先后出台《限制带状发展法》《绿带法案》,通过空间规划解决农村土地占用矛盾并促进城乡融合。同时,为应对农产品短缺,英国政府又先后颁布《斯科特报告》与第一部《农业法案》,制定了一系列限制城市过度蔓延、支持农业补贴、扶持农业有序发展的规划方案。20世纪中叶之后,随着居民对高质量生活环境的需求日趋强烈,乡村政策制定的目标逐渐转向“乡村生态保护与社区生活质量的平衡发展”。英国政府努力推进农业的规模化与市场化经营,鼓励地方社区和志愿组织积极参与,形成“政府—社区组织—积极分子”合作共治。

——摘编自武小龙《英国乡村振兴的政策框架与实践逻辑》

(1)根据材料一、二,指出20世纪二三十年代中国乡村建设运动与20世纪英国乡村建设的不同,并结合所学知识分析中国“乡村运动而乡村不动”的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳20世纪英国乡村建设的意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简谈从20世纪中英乡村建设中得到的启示。

材料一 “美利坚民族”这个概念自始至终都没有被美国政府所认可,在美国社会也不被广泛使用,“国家、联邦、人民”才是其常用语。中文语境中的“美利坚民族”可谓一种“民族想象”,概念可以追溯到一百来年前,孙中山让其在中文世界变得人所共知。孙中山认为美利坚民族是融合了不同人种和人群的单一民族,值得多民族的中国借鉴。共产党人受马列主义民族观影响,认为美利坚民族构成是多元的,倡导民族平等、民族团结。南京国民政府将民族主义、美利坚民族等符号加入教材课本中,一些支持国民党的知识分子也提倡学习美国建立单一民族国家。一些左翼知识分子,则支持共产党的看法。国共双方的民族说都旨在凝聚国民,实现中国独立,但从效果来看,共产党的主张迅速获得了国内少数民族的支持。

——摘编自励轩《想象的符号:中文语境中的美利坚民族及其演变》

材料二 中国的民族概念到底是舶来品还是本土产生,学术界看法不一。无论是梁启超、孙中山,还是斯大林,均无法准确描述中国多元一体的民族格局。20世纪80年代,中国民族学界对斯大林的民族定义展开全面反思和修订,尤其是费孝通提出的中华民族多元一体格局理论,为探索具有中国特色的民族定义提供了崭新思路。随着源于西方的族群概念的传入和使用,20世纪90年代中国学术界民族概念的中国化探索更加深入。2005年第三次中央民族工作会议对“民族”一词进行了新界定,进一步发展了中国特色社会主义民族理论。

——摘编自胡兆义等《现代“民族”概念的中国本土化及其“多元一体”特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括与美国的自我民族认知相比,近代中国社会精英对美国“民族想象”的不同之处,并分析近代中国社会精英形成对美国“民族想象”的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述促成现代“民族”概念中国本土化的因素。

材料一

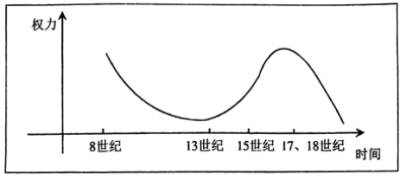

西欧王权演变趋势图

材料二 雅典是古希腊文化的中心。克里斯提尼改革后,民主逐渐成为雅典公民生活的准则。在伯里克利时期,形成了一整套成熟的政治制度和管理方式。古代雅典的民主政治为西方送去了政治文明的曙光。

——摘编自杜常生《民主的古今之辨——以雅典和美国为例》

(1)根据材料一、指出西欧王权演变的变化趋势,并结合所学知识分析17、18世纪王权变化的社会环境。(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明雅典古代民主对美国现代民主的影响。

材料 在明代的名吏中,未经科举,由吏员升任官员而成政绩者,况钟可谓是其中最著名的一个。况钟出身于吏员,深知吏治中的积弊,认为法不立则吏奸难除;亦知苏州赋役繁重,豪猾舞文为奸利,最为难治。况钟到任初理政事,群吏环立请判牒(官府断案写的判词),况钟假装木讷,不懂诸务,随群吏之意。群吏异常高兴,认为太守糊涂可欺。三天之后,况钟召群吏责问“前某事宜行,若(你们)止我;某事宜止,若强我行。若辈(你们这些人)舞文久,罪当死。”立即捶杀数人,将贪虐庸懦的僚属全部斥退。从此,一府大震,人人奉法,人称况钟为“况青天”。

苏州民间素有好诉讼之习,无论大小事件,都动辄赴京告状。由于苏州属直隶府,上无布政司、按察司的设置,一旦准予差提,每一家牵引多件,株连数十数百。无辜之人受诬解送,农耕经年抛荒。对此,况钟上书奏请,遇有告状之事,由巡抚审理判处。于是,“刁风顿息,而越控解京之弊始除”。另外,每当御史巡按到府,府官过于卑屈,御史肆其贪侮。况钟奏定“相见礼仪,而宪纲始肃”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料,指出当时况钟在治理苏州面临的主要问题以及采取的措施。(2)根据材料,说明况钟的治理整顿有何影响。

材料 南京临时政府在实地调查的基础上,筹组中央和地方独立审判机构。中央设司法部,内置法务司,法务局下设民事科与刑事科,负责案件审理活动。各省仍沿用前清行政司法合一的审判机构,只有少数省区根据西方政治模式,建立起独立的司法审判机构。法制局拟制法规,对法官的考选和任用提出了一系列办法。临时政府陆续确立了审判独立、公开及辩护等方面的原则和制度,并借助媒体开展报道和宣传,使人们逐渐接受审判、辩护等比较先进的司法理念和制度。民初的司法体制改革试图改变过去行政兼理司法的局面突破司法审判的一元模式。还逐步确立了包括律师制度在内的一整套近代意义上的司法体制。但民初司法改革的制度建构有如“昙花一现,未及得到实践的检验。

——摘编自谢冬慧《民国时期的司法改革及其当下启示》

(1)根据材料并结合所学知识,简析民国初年南京临时政府司法改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,评价民国初年的司法改革。

材料 中世纪,欧洲没有英、法等国家概念,只有伦敦、巴黎等地域概念。中世纪后期,封建制度逐渐被中央集权取代。16世纪,天主教的坚实堡垒西班牙、奥地利的哈布斯堡王朝阻碍新教传播,新教地区独立而出。1523年,瑞士排斥罗马教廷统治,加尔文改革使瑞士成为近代国家;1566年,信仰新教的尼德兰宣告独立,建立共和国。16世纪初期,路德教传入瑞典,1523年瑞典王国独立;不久丹麦成为新教王国。哈布斯堡王朝天主教联盟和英法为首“新教同盟”不断战争,1648年双方签订了《威斯特伐利亚和约》,规定了独立国家的主权地位,标志着欧洲近代民族国家基本形成。

——摘编自《欧洲民族国家的形成》

(1)根据材料并结合所学知识,简析近代欧洲民族国家形成的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明宗教改革对欧洲民族国家的影响。

材料 清代中期以后,随着中国被深度卷入资本主义全球化进程,传统“银钱并行”的货币体系难以适应新的经济形势。19世纪70年代以后,欧美各国相继确立金本位,中国在偿付外债、赔款时承受巨额镑亏(注:镑亏是1935年法币改革前,对国外支付货价、外债和赔款时因英镑汇价上涨所造成的损失)。金银比价的剧烈变动导致对外贸易逆差不断扩大清政府财政陷入窘境。为了消除关税摩擦、便利通商,扩大在华利益,英、美、日等国要求中国统一币制。清政府希望借助外部势力,收回货币发行权。宣统二年(1910年)2月,清廷颁布《大清银行则例》,从法律上确立了银元的主币地位。同时将户部银行改为大清银行,作为发行货币、主导币制改革的中央银行。4月16日颁布《币制则例》宣布暂行银本位。1911年4月15日,清政府与美、英、德、法四国银行团正式签订《币制实业借款合同》,借款金额为1000万镑。四国银行团要求清政府上交有关币制改革文件,币制改革过程始终处于四国银行团的监视之下。随着清政府的覆亡,《币制则例》规定的改革方案从未真正实施。

——摘编自熊昌锟《清末民初中国的币制改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末币制改革的背景。(2)根据材料并结合所学知识,简析清末币制改革失败的原因。

材料一 中国传统法律体系的最大特色就是法以礼为灵魂,这种以礼为原则的法律体系是被后人称为至圣先师的孔子总结了西周“礼治”经验后于2500年前创建的。孔子将法与礼所能达到的不同社会治理效果作了比较:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,由此看来,以理(礼)服人的“王道”显然要优于以力(法)制人的“霸道”。孔子认为依附于“礼治”的法律只有维护忠、孝、节、义,才具有惩恶扬善的功效,当人情、道德与法律相抵牾时,永恒的人情、道德是不可改变的,可变的只是法律。孔子追求的是“以礼治国”,有两个显著的标志,一是“胜残去杀”,消除了暴力的统治方式——法律,社会治理依重教育;二是将社会的和谐而不是公正放在首位,以达到礼让“无讼”的境地。孔子认为在治国中,“人”的作用远远重于法律,“善人为邦百年,亦可以胜残去杀”,“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。

——摘编自马小红《礼治、法治之辩》

材料二 孟德斯鸠所言,“在民法的慈母般的眼里,每个个人就是整个国家”。但是,民法法典化的本质正是政治运动,始于18世纪晚期的欧洲法典化潮流无不服务于各种政治目的。法国民法典成为法国革命的皇冠,巩固和实现了自由、平等、博爱等革命理念;意大利民法典直接促进了亚平宁半岛的统一;奥地利民法典迅速将奥匈联结整合,这些国家皆通过法制统一促进了民族国家的建立。

——摘编自张亮《世界史中的民法典与新中国民法典的编撰历程》

材料三 制定和实施宪法,是人类文明进步的标志,是人类社会走向现代化的重要支撑。中国共产党登上中国历史舞台后,经过艰辛探索和实践,成功在中华大地上制定和实施具有鲜明社会主义性质的宪法、真正意义上的人民宪法,在我国宪法发展史乃至世界宪法制度史上都具有开创性意义,为人类法治文明进步贡献了中国智慧、中国方案。

——摘编自习近平《谱写新时代中国宪法实践新篇章》

(1)根据材料一、概括中国古代传统法律体系的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代欧洲民法法典化潮流形成的原因及其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举现代中国的宪法文献并概括其发展特点。

材料一“旌表”一词源于《尚书·毕命》的“旌别淑恳,表厥宅里”,意为识别善和恶,标志善人所居之里。旌表制度滥觞于先秦,到明代发展为较为完善的旌表制度体系。明初天下州县各邑里普建申明、旌善二亭,民有善恶,里老书之亭侧,教之于民,以示劝惩。洪武元年颁布诏令:“凡孝子顺孙、义夫节妇、志行卓异者,有司正官举名,监察御史、按察司体曩,转达上司,旌表门闾。”明代政府详细规定了旌表规范,如对妇女守节年龄的规定:“民间寡妇,三十以前,夫亡守制,五十以后,不改节者,旌表门闾,免除本家差役。”洪武初年,政府为表彰新乐县刘孝妇对婆婆的悉心照顾,遣中使“赐衣一袭、钞二十锭”。根据相关历史资料统计,明代由中央政府下诏旌表的节烈女性就达三万五千余人,占历代旌表节烈女性人数的百分之七十。

——摘编自张晓辉《明代旌表制度初探》

材料二 新中国成立之后,城乡妇女广泛投入到国家建设中来。1950年,以梁军名字命名的新中国第一支女子拖拉机队成立,纵情驰骋在北大荒的原野上。为了提高工作效率,她们研究出了多种切实可行的工作方法,在异常艰苦的环境里开垦出了22500亩土地。梁军光荣地出席全国第一届工农兵战斗英雄劳动模范代表大会。1959年,梁军驾驶新中国建造的第一台拖拉机的英姿被永久地定格在第三套人民币的一元纸币上,成为几代中国人共同的记忆。

——摘编自朱宝辉《绽放在拖拉机上的铿锵玫瑰》

材料三 2005年,中华全国总工会修订了全国劳动模范的评选标准,不仅完善了“劳动”的概念,进一步承认了管理、服务、科技等劳动形式的价值创造功能,而且也丰富了劳动者的主体构成,私营业主、进城务工人员以及体育、娱乐明星等首次纳入评选范围。

——摘编自中国政府网《新闻办举行2005年全国劳模表彰大会新闻发布会》

(1)根据材料一概括明代旌表制度体系的特点,并对该制度进行简要评价。(2)根据材料二并结合所学知识,概括“梁军”们大量涌现的背景及其身上体现的时代精神。

(3)概括材料三中劳动模范评选标准的新内涵,并简析其意义。