材料 “中国”一词,从古至今发生了深刻的内涵演变和外延拓展,这种演变与拓展正是文化古今更迭、中外交会的产物。“中国”以整词出现,较早见于周初,初义为“中央之城”,后衍生出“天下中心”等义,其语义曲折流转之间,不仅隐含着疆域推衍意义,而且从地理中心、政治中心派生出文化中心含义。“中国”作为非正式的国名,与异域外邦相对称,汉唐史籍已有记载;作为与外国对等的国体概念,萌发于宋代,至近代演为与世界列邦并存的民族国家之名。随着中外文化交流的展开与深入,中国学人中的见识卓异者发现,“中国”并非我国的专称,异域也有自视“中国”的。近代中国面临列强侵略的威胁,具有近代意义的“民族国家”意识应运而生,“中国”作为国名的简称为国人共用,并为国际社会普遍认可。“中国”一词的使用,须全面观照其古典义和现代义及二者的因革转化。

——摘自冯天瑜《“中国”的古今演绎》

根据上述材料并结合所学相关史实,解读“中国”的古今演绎历程。(要求:提取信息准确,解释分析清晰,归纳总结完整。)

| A.推动人民体育体制的确立 | B.有利于塑造体育强国的形象 |

| C.强化了体育的政治化倾向 | D.说明教育的人文性有所增强 |

材料一

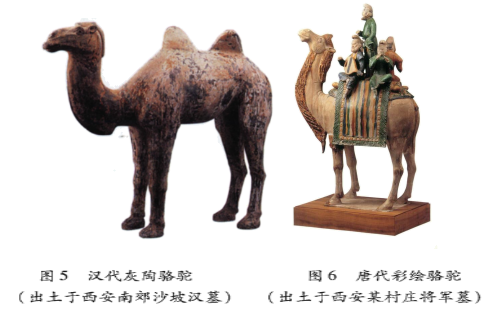

材料二 在汉代文物中骆驼并不多见,在其形象塑造上没有变化多样的姿态,也与真实情况差距很大,蹄子与马蹄无异,且大都混同在各类动物之中,没有明显的特别含义。到了唐代,以骆驼为题材的塑像、绘画剧增,且大量出现在不是骆驼产地的中原地区。在骆驼形象的塑造上,很多陶塑抓住了骆驼习性中精彩的瞬间,充满动感,极为传神;很多则不再是简单的形象再现,它们或大步行走,或引颈长啸,像是与险象环生的自然环境进行抗争,渗透着对现实生活的歌颂和向往。这一时期骆驼载货的造型更为流行,驮载货物的品类也更多,并且胡人牵骆驼的搭配造型在骆驼陶俑创作中达到登峰造极的地步。

——摘编自齐东方《丝绸之路的象征符号——骆驼》(2004年)

(1)辨析材料一、材料二两则材料对研究丝绸之路的史料价值。

(2)提取材料信息,对汉唐文物中骆驼形象的变化加以阐释。

| A.史学考据需要审慎态度 | B.史学考据背离历史事实 |

| C.宗教传说不含史学价值 | D.考据结果就是历史事实 |

| A.通过建省移民解决人地矛盾 | B.试图通过改制加强君主专制 |

| C.近代民族国家观念有所加强 | D.以巩固边疆来抵制国内革命 |

材料 我(哥伦布)知道,我的事业所取得的圆满成功会让您高兴,因此,我决定给您写这封信,将此次航行中的行为和发现的各种情况向您报告。

在离开加的斯的第33天,我进入印度洋,在那里发现了许多有众多居民的岛屿。我发布公告、展开国王的旗帜,为我们最吉祥的国王占领了所有这些岛屿。其间没有人抵抗。

我们获得的第一座岛屿,我以我们救世主的名字为之命名。我就沿着它的海岸向西航行了相当远的距离,发现这座岛屿太大了,望不到尽头。我相信它不是岛屿,而是大陆,是中国的一个省份……他们用棉花和黄金来交换铁箍、水壶、罐子和陶盆,就像野兽一样。我禁止这样做,因为这显然不公平。我给了他们许多漂亮和让人喜爱的东西,为了赢得他们的好感,我没有要任何回报。他们可能会成为基督教徒,并且有意爱戴我们的国王、王后、王子和所有的西班牙民众;他们可能渴望寻找、收集和向我们赠送他们大量拥有而我们非常需要的东西……

——摘编自西蒙·蒙蒂菲奥里《书信中的世界史》

上面是某历史学习小组在研究“新航路的开辟”时搜集到的史料,请说明其史料类型,并结合所学知识对上述史料的价值做出评估和说明。(要求:多角度提取信息,分析全面,逻辑清晰,解释合理)| A.旨在说明古津巴布韦文化曾受到外来文化影响 |

| B.强调这一遗址是非洲文明的最高成就 |

| C.证明古代地中海文明是古津巴布韦文化的源头 |

| D.对非洲文明存在种族技视的错误倾向 |

| A.魏晋南北朝官制的演变轨迹 | B.后世史料更为全面丰富 |

| C.年代愈近愈能还原历史真实 | D.史家立场影响人物评判 |

材料一灾荒救济制度古称“荒政”,最早见诸于《周礼》。及至北宋,统治者“一本于仁厚,凡振贫恤患之意,视前代尤为切至”,发展了汉唐以来以临时救济和时断时续的常平、义仓等为主要内容的救荒之政。王安石变法更以国家政权的力量,力图抑制豪强,惠及流民、饥.民。徽宗时期,将设置于京师和部分地区的救济机构向全国推广。南宋时,随着朱熹等人的大力推行,荒政在国家大政方针中的地位空前提高。

——摘编自李华瑞《北宋荒政的发展与变化》

材料二清代荒政集历代之大成,涌现出大量备荒、救荒的著述,如《康济录》《荒政辑要》《赈纪》等,广为流传。自皇帝以下,户部筹划组织、各地督抚主持知府协办、州县官具体执行荒政。地方一旦遇灾,经报灾、勘灾、审户等基本程序后,确定救荒措施,期间的用人要求和时间限制,载入《大清会典》及《户部则例》中。清廷常年耗费数百万银两用于救灾,同时民间大量的义仓、义庄以及日常慈善事业兴起。如雍正四年两淮盐商捐银二十四万两在扬州建仓积储,名日盐义仓;道光七年乡绅潘曾沂于苏州“罄其田二十有五顷”建成丰豫义庄,以备荒年平粜及诸善举之用。

——摘编自李向军<清代荒政研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代荒政发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清代中前期荒政发展的主要表现。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简评中国古代荒政。

材料 《禹贡》是《尚书》的重要篇章,记述了大禹功绩夏王室与周边关系、九州划分与五服制度等内容,分叙了各州境内山川、湖泊、土壤、物产的基本状况,以及田赋等级、贡品和贡道(水路运输线)等。《禹贡》在古代--直被当作虞夏时期的作品,但随着近代甲骨文的出土、研究,学界普遍认为,从文字发展的角度,在夏禹时就产生《禹贡》这样的煌煌巨著显然不可能。《禹贡》成书实际上经历了一个漫长而复杂的过程,经过多人之手加工,并非一人一时所作。书中不可避免地掺杂了后世的某些政治思想语言及地理知识等,但它的主要内容仍然是关于夏代社会生活的历史素材。

——摘编自岳红琴《<禹贡>与夏代社会》

根据材料并结合所学知识,分析《禹贡》对研究中国早期历史的价值。