材料一 自先秦时期始,人们已经开始记录雨、雪、风、雷、云等天气现象,殷商甲骨卜辞中已出现诸多有关降水强度和降水量方面的记载,开始区分雨量的大小。春秋战国时代开始八种风向的区分并首创云状的分类。而后理论知识逐渐成型,如《后汉书》《齐民要术》等著作中已能清晰阐述霜的预报方法、降雨降雪等原理。宋代的气象学术更是蓬勃发展,北宋二程兄弟表达出对雷电成因的认识,同时期沈括的《梦溪笔谈》更是对虹、晕、海市蜃楼等诸多大气光象做了合理解释。

材料二 鸦片战争后,国内出现专门的气象学译著,如《气学入门》《测候丛谈》等书,这些译著将西方完整的近代气象学知识引入中国。随着时局变迁,晚清时期外人纷纷在华设立气象台站。“徐家汇观象台”是法国天主教耶稣会建立的气象台站,其建台初的主要目的是为外国海轮进出上海港时间和气象进行观测服务。除传教士在中国所建设的气象台站外,欧洲列强也建立了各类气象观测站,以便收集气象情报。如英国建立的“香港皇家天文台”和德国建立的“皇家青岛观象台”等。这些气象台站让国人意识到气象观测的重要性,对日后中国自己创建气象台站进行观测有着重要的影响。

——摘编自钱馨平《中国近代气象学科建制化研究》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代气象科学的特点。

(2)根据材料二并结合所学,分析近代西方气象科学传入中国的背景及影响。

材料 清初那个相当有影响力的理学家,同时也是康熙时代的重臣——李光地,他在与西洋人南怀仁讨论地理的时候,再三强调,"所谓中国者,谓其礼乐政教得天地之正理,岂必以形而中乎?臂如心之在人中也,不如脐之中也,而卒必以心为人之中,岂以形哉"。

《四库全书总目》史部地理类在评论南怀仁《坤舆图说》的时候,将其与《神异经》拉到一起,并指出"疑其东来,得见中国古书,因依仿而变幻其说,不必皆有实迹"。

——摘编自林国标《清初理学与西学的接触及西学对理学的影响》

(1)根据材料,概括李光地的言论所反映的清初文化现象,并据此分析当时统治者所面临的思想文化问题。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条清朝统治者为解决上述思想文化问题所采取的措施,并说明理由。

材料 随着地理大发现后西方殖民者的东来,传教士的足迹也开始进入东方。十六世纪欧洲宗救改革之后,天主教国家致力于复兴罗马教廷势力,努力向海外发展。意大利传教士利玛窦认为“到中国来传牧绝不是强大的舰队,声势浩大的军队,或是其他人类的武力所能奏效的……要传扬圣迸,忌得凭书籍矛行”。传教士们利用利玛窦的传教思想,将传教与传播科学知识结合起来,将天主教义与中国儒学思想融合起来。与此同时,他们也将中国的传统思想文化介绍到西方,在西方社会也引起很大影响。伏尔泰曾以传教士著作中关于中国的描述为素材写成《风俗论》,莱布尼茨写成《中国近事》等书。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)概括明朝后期“西学东渐”的原因。

(2)简析明朝后期中西文化交流的影响。

材料一 中国古代科技是在特定的自然环境下,自成体系而且独立性与排外性强,与政治联系密切,以官办为主,形成了大一统的结构体系。在思想上,强调人与自然的和谐,儒学化的特征非常明显。在应用上,学术主要服务于农业生产和国计民生,实用性很强。在研究方法上,主要采用对传统典籍的整理与经验总结,缺少科学实验,轻视对理论的概括和研究。在发展水平上,在很长一段时间内遥遥领先于世界,但在明清时期落后于西方,没有形成近代科学,这不能不说是中国科技发展史上的遗憾。

----摘编自谭周桂《浅谈中国古代科技发展的特点》

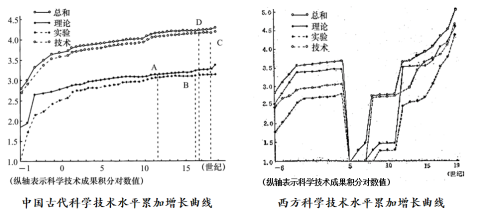

材料二 下图所示为中国与西方的“科学技术水平累加增长曲线”,学界形容这一时期的中国具有“超稳定结构”并处于“高水平停滞”时期,并据此得出了一个结论:无论是对于中国还是西方来说,科学技术结构和社会结构之间都存在着适应性。也就是说,制度大于技术,中国的经济和科技的落后首先体现在政治体制和社会制度的不思进取上。

——据金观涛、刘青峰《兴盛与危机:论中国社会的超稳定结构》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国古代科技没有形成近代科学的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,围绕“科学技术结构与社会结构”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)

材料一 唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素……敦煌文化成为中国、印度、希腊和伊斯兰四大文明体系交汇融合的结晶。“儒门释户道相通,三教从来一祖风”就是一个缩影……通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴。

中华文明以海纳百川、开放包容的广阔胸襟,不断吸收借鉴域外优秀文明成果,造就了独具特色的敦煌文化和丝路精神。季羡林先生说过:“敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精粹的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。”

——摘自新华网

材料二 明清之际,《崇祯历书》的编纂和应用,《几何原本》的引进,以及全国大地图的测绘等标志性成果,开启了天文学、数学和地图测绘学等学科向近代科学的转变,并开始了向经世致用思想方法的转变……明清之际中西文化交流并不只是单向的西学东渐,与之相伴相随的还有一个中学西渐。葡萄牙在租借澳门后,中国产品如丝绸、陶瓷、茶叶等,更多地输往欧洲。一些传教士推介孔子思想的同时,将儒家经典如“四书”及《周易》《书经》《孝经》《诗经》《札记》等翻译为西文出版。葡国传教士曾德昭的《大中华帝国志》,全面介绍了中国历史、地理和思想史等方面的情况。

——摘编自袁行霈、严文明《中华文明史(第四卷)》与林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出敦煌文化成为四大文明交汇融合结晶的原因及价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括东西方文化交流的特点及影响。

材料一 明清时期,类书《永乐大典》、辞书《康熙字典》、丛书《四库全书》相继出现。此外,《四书》朱注成了科举考试范本。极端的专制皇权激发明清之际“非君论”涌动,在市民文化及党社文化中产生出继承并超越先秦“民贵君轻”说的“新民本主义”,不仅谴责个别暴君、昏君,其批判锋芒普遍地指向“今之君”,即秦汉以降皇权专制制度下的全体帝王。明清出现将小说、戏曲提升到与诗文并列地位的议论,小说、戏曲繁荣,文学走出象牙塔,活跃于市井勾栏,为雅士俗众共赏。明末清初,西欧耶稣会士东来,与徐光启、李之藻、王微等中国士人协同译介西方文化成就。

——摘编自冯天瑜《袭常与新变的明清文化》

材料二 1956年,毛泽东提出“百花齐放、百家争鸣”的方针(以下简称“双百”方针),是社会主义文艺建设和发展的一个全局性、根本性的重大问题。毛泽东强调:“艺术上不同的形式和风格可以自由发展,科学上不同的学派可以自由争论。毛泽东提出的“双百”方针,不但指明和开拓了社会主义文艺发展的薪新道路,也为中国社会主义文艺事业作了基本构想。其主旨和精神实质就是把一切积极因素调动起来,创造丰富的文化产品,为人民服务,为社会主义建设服务。

——摘编自谭博《“百花齐放、百家争鸣”是社会主义文艺发展的方向和目标》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清文化出现的新现象。(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国实现文化繁荣的途径。

材料 保守、落后、封闭不是明清时期中国社会的主要内容,也不是明清时期对外交流的全貌,不能把明清社会标签化为“闭关锁国”,明清两朝中央政府采取的是“自主限关”的对外政策。

明清时期,中国对西方的影响是广泛的,对世界的贡献是巨大的,这是应该得到尊重的客观历史事实。明清朝廷对中西交流采取的措施,主要是限制性的,并没有完全关上中国的大门,用“闭关”加以概括不符合历史实际。“限关”是自主行为,其动机是维护国土安全、文化安全,是面对外部袭扰,特别是面对西方殖民侵略威胁时,采取的防御性自我保护策略。

中西经济贸易往来频繁,中西文化交流持续发展,中学在西传,西学在东渐。

——摘编自中国历史研究院课题组《明清时期“闭关锁国”问题新探》

你是否同意材料中“自主限关”的观点?结合明清时期的史实,说明理由。

材料 随着农业、手工业和商业的发展,明清之际出现了好几部有总结性的重要的科技著作。1578年,李时珍著成《本草纲目》52卷,是对16世纪以前中国药物学和医学的总结,被译成各种外国文字。晚于《本草纲目》约半个世纪,徐光启著《农政全书》,从粮食作物到蚕桑棉麻、蔬果竹木、药用植物及农器、牧养等均有论述,而对于水利和荒政的论述,篇幅较多。地理学家徐宏祖(即徐霞客),在各处游历,经30多年,完成地理学著作《徐霞客游记》,早于欧洲人两个世纪。宋应星所著《天工开物》于1637年定稿,是对于中国16世纪以前的农业、手工业之生产经验的总结,并注意介绍先进的生产经验。成书不久,即在日本翻刻流传,后来又被译成多种外国文字。在明末以后,科学技术也不断有些进步,但像上述这样大规模的著作就少见了。

——摘编自白寿彝《中国通史纲要》

(1)根据材料,概括明清之际科技著作的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析明清之际科技著作特点形成的原因。

材料一 宋元时期,中国的船只远达大西洋沿岸,指南针正是这些远航水手传到阿拉伯和波斯的。通过他们,中国发明的航海罗盘为欧洲人所熟悉。13世纪初,欧洲开始有航海中使用指南针的记载。

传教士大批来华是在明朝万历年间(1572—1620),他们带来了西方的天文、数学、地理、物理学和机械学知识……顺治和康熙(1644—1722)对传教士比较信任,西学逐大量传入。

——据吴国盛《科学的历程》

材料二 从鸦片战争到1895年,清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业。

——据张柏春《近现代中国科技发展的阶段特征》等

(1)根据材料一概括宋代到明清时期中国科技的变化,并结合所学知识说明变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举鸦片战争后中国向西方学习技术的表现及清政府的根本目的。

材料一 明末清初的西学东渐,确切地讲应该是指文艺复兴时期的西方文化在中国的传播,主要涉及天文、历法、地理等应用科学技术。张骞通西域、《马可·波罗行纪》的传播等为中西文化交流奠定了基础。随着新航路的开辟,利玛窦等耶稣会士先后进入中国,他们学习中国文化,采取适合中国习俗的传教方式;他们相当一部分人精通天文、历法、炮术等知识,而这又是崇祯、康熙等皇帝所赏识并需要的。与此同时,徐光启、李之藻等知识分子不仅推动西学的广泛传播,而且翻译了大量的西学典籍。虽然在当时的社会环境下,西学东渐还不足以唤醒沉睡的中国,但它代表中西两种文化已开始了碰撞。

——摘编自徐先知《明末清初西学东渐成因浅析》

材料二 “泰西诸国原不同于诸蛮貊之固陋,而更有中邦所不如者。……天载之义,格物之书,象数之用,律历之解,莫不穷源探委,我中土之学问不如也……自鸣之钟,照远之镜,举重之器,不鼓之乐,莫不精工绝伦,我中土之技巧不如也。”

——明末士人朱宗光

材料二 “这些耶稣会士来到中国……在传教的同时,传播欧洲文艺复兴以来的科学文化的新成果,使得中国不仅仅在经济上融入世界,在文化上也融入世界,这个影响是非常深远的。”

——《樊树志讲明史:耶稣会士与西学东渐》

(1)根据材料一,概括明末清初西学东渐产生的原因和影响。

(2)根据材料二、三,指出两位作者审视“西学东渐”的角度有何不同?