| A.机构调整服务于皇权需要 | B.中枢决策权力弱化 |

| C.取士标准出现多样化趋势 | D.行政流程趋于规范 |

| A.中央集权的完善 | B.中央机构的精简 |

| C.行政效率的提高 | D.君主专制的强化 |

| A.推动了刺史制度的形成 | B.出现了权力失衡的现象 |

| C.不利于统一国家的巩固 | D.造成了运行机制的迟缓 |

| A.汉武帝时建立了三公九卿制 |

| B.唐朝由中书省起草诏令,直接交付尚书省执行 |

| C.雍正帝设立军机处,简化了理政手续,提高了效率 |

| D.明太祖废除了丞相,设立内阁参与军国大事的决策 |

| A.进一步强化封建等级秩序 | B.标志着选官制度的成熟完善 |

| C.加强了专制主义中央集权 | D.是国家开疆拓土的主要手段 |

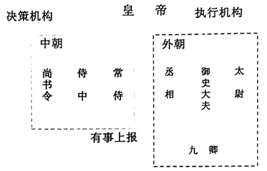

| A.三公成为决策机构 | B.尚书剥夺外朝行政权 |

| C.中朝有效抑制相权 | D.中央集权进一步加强 |

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出汉代、唐代、宋代分别采取了怎样的措施处理君权与相权的关系?

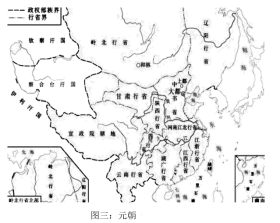

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出三幅图片中不同朝代在地方管理上实行的制度名称,并分析其各自产生的积极影响。

| A.以加强中央集权制为目标 | B.改变了地方分裂割据的局面 |

| C.试图通过分封来巩固统治 | D.推动君主专制的进一步发展 |

| 时间 | 内容 |

| 太宗贞观元年(627年) | 全国划为十道,每道派遣监察官员,即巡察使、巡抚使等,对州(郡)县二级行政区进行监察 |

| 睿宗景云二年(711年) | 更巡察使等为按察使,并且将原来的差遣制变为常置制 |

| 玄宗天宝年间(742—756年) | 设置十个节度使辖区,式遏四夷之事,不与民政;使采访使兼任黜陟使。 掌握着地方官吏的黜陟权 |

| 肃宗乾元元年(758年) | 改采访使为观察使,并以观察使兼任节度使,道(方镇)州(郡)县三级制渐渐成形 |

| A.分权导致地方行政效率降低 | B.中央集权制的发展与演变 |

| C.地方行政机构沿袭前代传统 | D.县作为基层机构权力稳定 |

材料一 宋代以来,中央集权的不断强化基本上解决了,地方割据的问题,但也陷入了一定的历史困局之中。政治上,“百年之忧,一朝之患,皆上所独当,而群臣不与也”。地方长官以事上为能,“而无肯为其民兴一日之利者,民乌得而不穷,国乌得而不弱?”君主对于地方“人人而疑之,事事而制之……而又设之监司,设之督抚”。由于任期有限和回避制度,地方长官对地方事务往往疏离,不得不任用当地的胥吏。胥吏们父子相传,谋取私利,造成了“官无封建而吏有封建”的局面,无异于“养百万虎狼于民间”。

材料二 南宋时期,叶适注意到了中央过度集权的弊端,指出“纪纲以专为累,则莫若分之”“法度以密为累,则莫若疏之”,主张把部分兵、民、财赋之权,分给将帅和地方守臣,使州县“兵、民、财赋皆得自用”。清初,顾炎武主张将生财、治人、辟属之权全部归县令,县令可长期任职甚至传之子孙,并主张在县以上只设郡,其权力仅限于监察。

——材料一、二均摘编自吕冰洋《央地关系的历史困局与顾炎武的思考》

材料三 新中国成立后,一度建立起高度集中的管理体制。20世纪80年代开始,央地关系进入一个调整期。20世纪80年代,财政上的包税制改革使地方收入大增。1994年又实行分税制,将主要税种划分给中央,但同时又规定了中央对地方税收的返还制度。同时,地方获得了一定的制定地方法规的权力。20世纪80年代,中央还向地方下放了一批国有企业的管理权、投资审批权等经济管理权。1992年,中共中央提出实行市场经济和“政企分开”的目标,中央政府主要负责宏观调控,地方政府也退出了企业的经营管理。同时,中共中央在文化教育等方面也采取了许多权力下放和市场化的措施。

——摘编自顾煜《我国中央与地方关系研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代以来央地关系困局的具体表现。

(2)根据材料二,分别概括叶适和顾炎武解决央地关系困局的思路,并结合所学知识对其进行综合评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳改革开放后我国央地关系调整的特点,并分析其作用。