材料一 传统文明的法是依托君权构建的,其考虑的首要问题是“统治”,而不考虑以“法治”限制君权的问题。所以君权要高于国法,法是君王之法,也就是“王法”。与之相应的是,所谓“王子犯法,与庶民同罪”,也只是讲到王子,而不是“朕”或“寡人”。由于“国法”是君主统治的手段,故而刑法重于民法,治吏重于治民。因而可以说,中华文明的法基本.上是“政法”或为政治服务。……从夏、商、周到秦汉,建立在“血统”上的家法、宗法和国法之间的联系不断固化,从而形成了传统文化中天理、人情与国法之间相互影响、相互制约的关系。另外,“礼”与“法”在本源上是一体的,其核心表现为“恭行天理、执法原情”,“家族本位,伦理法治”等。

——摘编自王鸿生《历史的瀑布与峡谷》

材料二 古代罗马,私法广泛,涉及人、婚姻、家庭、继承、物、所有权、契约、私犯行为等内容,罗马法将涉及私利益的都纳入私法范围内。因此,从“私法”发生学的角度分析,近现代私法脱胎于罗马私法。正如艾伦·沃森指出:“罗马法十分重要,它的影响不仅遍及全球,而且还缔造了一个民法体系。”梁慧星也认为:“近代民法一语,乃从罗马法之‘Jus civile’一语沿袭而来,故罗马法之市民法,为今日各国民法之语源。”按照马克思、恩格斯的分析,罗马法是“以私有制为基础的法律的最完备形式”的体现,“是商品生产者社会的第一个世界性法律”,“凡是中世纪后期的市民阶级还在不自觉地追求的东西,都已经有了现成的了”,“以至于后来的法律都不能对它作任何实质性的修改”。

——摘编自范进学《论私法的法理与法理的私法》

(1)根据材料一,概括中国古代法治的特点,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与中国古代法律相比,罗马法有何不同,并分析罗马法对后世的影响。

材料一 美国依靠得天独厚的自然条件、现代化的装备与发达的科学技术,以及高效率的管理,创造了世界上最发达的农业……由于人少地多,劳动力短缺,大大刺激了农业技术、特别是农业机械的发展。广泛运用农业机械,不仅弥补了劳动力短缺,而且极大地提高了农业剩余的供给能力。……农场是美国农业生产的基本组织(1974年以后,销售额在1000美元以上才被认为是农场)。美国农场的农产品销售量占美国的70%以上……美国政府的农业政策主要有对农业资源的保护政策、农产品价格补贴政策、农业信货政策等……。在美国的家庭农场和农资市场、农技市场、农产品销售市场之间,有着完善的服务体系,其主体是合作社,完全由农民自发联办,主要活跃在流通及农产品初加工、储运环节,把分散的农户与大市场联结在一起。

——摘编自包宗顺《国外农业现代化借鉴研究》

材料二 日本基于土壤贫瘠和耕地面积小等因素,1947年颁布《土地改良法》,通过平整水田、垦田造田等措施改良土地,并实现水利化指标的极大提高;第二次世界大战后,日本工业迅猛发展,为农业生产提供大量化肥、农药,农业生产实现化学化;日本政府高度重视通过改良品种来提高土地生产率,通过资金投入支持研发,并积极引进国外先进技术和优良品种,良种化服务农业现代化发展;1953年日本政府颁布《农业机械化促进法》开始其机械化进程,一方面依靠本国先进的工业技术为农业生产提供适宜的中小型机械,另一方面积极引进欧美国家先进的农机具,逐步实现农业机械化,提高劳动生产率和土地产出率。

——摘编自白冰洁高美玲《日本农业现代化发展模式和经验研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国农业现代化的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,比较美、日农业现代化的不同,简析二战后美、日现代化农业发展程度高的共同原因。

材料一 先秦儒家始终以积极心态和入世情怀对待社会、对待生活。树立高尚的道德信仰,强调个体修养、社会教化、国家治理方面的重要价值。儒家爱国主义认为个人从来就是与一定的国家民族联系在一起的,没有国家民族的整体利益,就没有个人的私人利益。儒家的仁学爱国思想强调“博施于民,而能济众”,以血亲之爱为基础发展起对国家民族的爱,使血亲的骨肉之爱与对国家民族的爱合为一体。在忠与孝之间,主张牺牲对父母的孝而对国家尽忠,甚至主张大义灭亲。这种价值导向深入中华民族的内在心灵培育出一种国而忘家、精忠报国、以身殉国的浩然正气。

——摘编自史康健《略论儒家仁学的爱国主义精神》

材料二 梁启超在《爱国论》中写道:“爱国者何?民自爱其身也。故民权兴则国权立,民权灭则国权亡。故言爱国,必自兴民权始。”在避难日本期间,梁启超走向了以思想影响社会,构造国民思想,以服务于社会变革的文化改造活动。梁启超希望国家的建立,要既实行宪政,又能保持本民族的传统文化,是一个孕育民族文化内涵的现代国家。这样的国家的国民必须是“新民”--时时为国家与民族一体化而存在的“国民”“公民”,是以一种整体性而存在的国民。在实现民族复兴的实践中,梁启超的思想在当时产生了极大的影响。

——摘编自商植桐郭瑞军《论梁启超的个人自治思想与共和爱国主义、文化民族主义的当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代儒家思想中爱国主义的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括梁启超的爱国主义思想内涵及其影响。

材料一 “大一统”是对理想中的以“天子”为核心的“天下”秩序的高度概括。“大一统”观念是在中国传统天下观和服事制基础上形成的,是中华文明的核心内容,主导着中华大地的人群从分散走向凝聚,不断壮大,“滚雪球”一样促成了中华民族的形成与发展;主导着疆域从分裂走向统一,“中国”一词,也由最初指称狭小的“王畿”,秦汉以后指称以“郡县”代称的中原地区,也像“滚雪球”一样拓展,最终在1689年签订的《尼布楚条约》中成了多民族国家一清朝的代称。可以说,中华大地上生息繁衍的所有政权和人群对“大一统”理想的持续追求主导着中华大地的历史分分合合、人群不断凝聚、疆域持续凝聚拓展,为清代多民族国家的形成、为中国最终由传统王朝国家发展为近现代主权国家奠定了牢固的基础。

材料二 秦朝以来,“天子(皇帝)”成为“大一统”天下秩序的权力核心。废分封立郡县的举措使“中国”(中原地区)有了凝聚为一体的趋势,不仅使“中国”成为“大一统”观念具体实践的核心区域,而且拥有“中国”并继承和发展“大一统”政治秩序成为评价后世王朝是否为“正统”的基础标准。“大一统”观念诞生于中原地区的农耕族群中是学界普遍的认识,其在多民族国家中国形成与发展过程中的重要作用也得到了高度评价。但也应该清醒地认识到,以秦、汉、隋、唐、明等为代表的农耕王朝的“大一统”观念依然具有局限性,清朝雍正皇帝在《大义觉迷录》中曾经对前代的治理思想和实践做过如下评价:“自古中国一统之世,幅员不能广远,其中有不向化者,则斥之为夷狄。……是中国之疆土,开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”雍正皇帝可谓点出了农耕王朝“大一统”观念共有的显著弊端,这或许也是北魏、辽、金、元、清等非农耕王朝之所以持续推动多民族国家中国不断发展并最终底定于清代的深层次原因。

——以上材料均摘编自李大龙《农耕王朝对“大一统”思想的继承与发展》

(1)根据材料一,概括多民族国家中国得以形成和发展的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国古代“大一统”思想的特点与局限。

材料一 中国的先进铸锅技术,使得南宋以来的中国铁锅成为周边诸国的抢手货,一度引发了宋孝宗“金银铜铁,海舶飞运,所失良多”的感慨。元代《真腊风土记》《岛夷志略》记载南海各地贸易都涉及铁锅。宋以来长期禁止铁锅出境贸易。明初,郑和下西洋携带大量铁锅以赏赐海外诸国,规定每个官员带锅五十口,士兵每人带锅十口。官员九百人,带铁锅重四百五十吨;士兵二千七百人,带铁锅重二百七十吨,合计共带铁锅七百二十吨。

——摘编自许艳青《明代主要金属类商品的对外贸易》

材料二 占据澳门后,葡萄牙及后来的西班牙、荷兰、英国商人,很快建立起以澳门为中心的铁锅走私线,伙同中国商人将铁锅贩运至日本及东南亚地区。在“马尼拉大帆船”推助下形成的太平洋丝绸之路上,中国生铁和铁锅扮演了重要角色。

铁锅海外贸易的一大转机是康熙二十八年(1689年)颁行《粤海关税则》。该税则将铁锅列入征税商品,结果铁锅如浩荡江水一般涌入海外市场。据学者罗一星推算,康熙二十四年至雍正九年(1731年),每年夷船、华船和走私商船出口的铁锅重量不少于300万斤,数量达75万口。光绪年间,两广总督张之洞奏称:“内地铁货出洋,以锅为大宗。其往新加坡、新旧金山等处,由佛山贩去者约五十余万口。”

——摘编自罗一星《论清代前期的佛山市舶》、张之洞《筹设炼铁厂折》等

(1)根据材料一,指出郑和下西洋和宋元的铁锅贸易政策,并分析其原因。

(2)根据材料二,比较康熙二十八年前后的对外铁锅贸易有何不同?从全球化的角度来看清朝对外贸易的特点是什么?

材料一 代议制民主的兴起已经是17世纪以后的事。洛克指出,政府和国家起源于人们的自然权利,如果政府背弃他们所受的委托,用职权而侵犯人民的自由、生命、财产权利等安全保障时,人民享有恢复他们原来的自由的权利,建立一个新的政府形式。德斯解决了国家权力分立与制衡的机制,明确提出防止权力滥用的手段:以权力约来权力,密尔给出了代议制民主的定义:“国家的主权权力属于全体人民公民,人民通过自己的代表或公民投轩使这种权力。其转点是代表由选举产生,并向选民负责,受选民监督。政治权力应该定期、和平、有规则地更替,并在法律规定的范围内合法行使。

——摘自丁一、余降(直接制民主和代议制民主比校分析》

材料二 我国的代议制民主最初是从百方四家移植过来的,经过一系列的制度变迁,形成了具有中国特色的代议制民主政体一一人民代表大会制度。1931年(中华苏维埃共和国宪法大)规定,全中华苏维埃代表大会是中华苏维埃共和四的最高政权机关,在全中华苏埃代表大会闭会期间,由其选出的中央执行委员会行使最高权力,中央执行委员会对全中华苏埃代大会负责并报告工作。苏堆块即代表会议,作为我国我议制民主政体的雏形,是当时的中共中央为统一领导各红色区域的革命斗争,根据共产国际的指示精神建立的,而我国日前的人民代表大会制度就是在这一政体的基础上形成和发展起来的。

——摘自周和延、林军《我国代议制民主的制度分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出代议制民主的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要概述中共领导的代议制民主制度在中国的实践历程,并指出新中国代议制民主与近代西方民主的本质区别。

材料一

| 秦朝名称 | 西汉名称 | 职能 |

| 奉常 | 太常 | 掌宗庙祭祀礼仅 |

| 郎中令 | 光禄勋 | 掌管皇帝的传从警卫 |

| 卫尉 | 卫尉 | 掌管宫廷譬卫 |

| 太仆 | 太仆 | 掌宫廷车马 |

| 廷尉 | 廷尉 | 掌刑辟 |

| 典客 | 大鸿胪 | 掌宾客朝觑及礼仪 |

| 宗正 | 宗伯 | 掌皇帝宗族事务 |

| 治蒙内史 | 大司史 | 章军国之用(国家财政 |

| 少府 | 少府 | 掌山海池泽之税,以给共养(供给皇家所需 |

材料二

材料三 明太祖朱元璋发布《皇明祖训》警告子孙:“凡我子孙,钦承朕命,毋作聪明,乱我已成之法,一字不可改易。……以后嗣君,其毋得议置丞相。臣下有奏请设立者,论以极刑。”

雍正四年初有军机处时,仅为西北两军设……至八年时专管军务,而十年成立军机处时已要求知会(以文书的形式告知)各省。

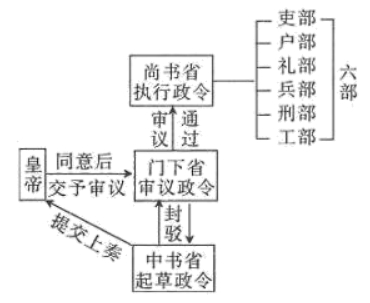

(1)根据材料一并结合所学,指出秦汉时期实行的中央行政制度的名称,并分析秦汉中央行政制度的特点。(2)根据材料二并结合所学,指出该中央行政制度确立的时期,并评析该制度实施的积极意义。

(3)根据材料三、概括明清时期加强君主专制的主要措施,并分析中国古代中央行政制度演变趋势。

材料一 宋承唐制,并对科举制进行了整顿与改革,使之更加完善。且宋朝皇帝十分重视选拔文士治国,所以科举取士至宋朝时达到了极盛。两宋时期,进士科共开118科,录取进士42000余人。开宝六年(973年),宋太祖在讲武殿亲自主持进士科考的复试,从此确立了殿试制度,使“及第”(考中录取)之人都成了“天子门生”。此后又形成了乡、省、殿三级考试。到嘉祐二年(1057年),宋仁宗下诏:“进士殿试,皆不黜落。”自此以后,凡省试合格,殿试就只有名次之别而皆成进士。为杜绝请托舞弊之风,淳化三年(992年)以后,相继制定了锁院、糊名、誊录、磨勘等制度,从而把科举考试基本上建立在了公平竞争的基础上。

——摘编自马茜华《中国古代选官主导方式演变述论》

材料二 明代将中国传统考试制度推向成熟的另一个标志是考试的分卷制度。洪武三十年(1397)三月,科举会试结果是前三名和其他49名进士全部是南方人,北方士人们非常不满,朱元璋命令调查,结果从主考和整个科举程序规范。同年五月,朱元璋宣布重新考试,并亲自阅卷,将61个进士名额全部给了北方。明代发生了“南北榜”事件,成为有南卷与北卷之分的开始,但这还不是分卷制度。明代真正实行分卷制度始于洪熙元年(1425)仁宗命杨士奇等定取士之额,南人十之六,北人十之四。 到宣德、正统间,又分为南、北、中卷,南卷占百分之五十五,北卷占百分之三十五,中卷占百分之十。有明一代始终采取了分卷取录的考试制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》第九卷

(1)根据材料一,概括宋代科举制的特点。(2)根据材料一、二及所学知识,分析从宋到明科举考试录取的变化和明代分卷取录的原因。

材料一 革命根据地建立之初,境内流通着各公司银行和各地商会发行的货重。这给交易和汇兑带来重重困难。造成现金外溢,影响根据地经济的独立自主。为扭转这种不利局面以及筹集军需,1929年8月~1931年5月,各革命根据地先后建立自己的银行,铸造和发行银币和铜辅币,后来印刷和发行纸币,货币多种多样。

抗战初期,各个新开辟的抗日根据地市场上流通的主要是法币。1941年初,因法币迅速贬值影响抗日根据地经济生活以及根据地财政困难,陕甘宁边区政府禁止法币流通,随即又授权边区银行发行在边区范围内流通的货币,群众称之为边币。边币发行之初,由于对货币作用认识不足和缺乏经验,发行过于谨慎,影响了市场开拓。以后逐渐走向有计划发行,使物价与币值保持了平稳。边币发行后,还面临着货币斗争的任务,斗争对象主要是伪币和法币,斗争内容包括阵地斗争、比价斗争和反假票斗争三个方面:赀币斗争的方法采取行政措施和经济手段相结合……最终,稳定币值的努力收到了良好的效果,中共也从中取得货币战与反通货膨胀的经验。

——摘编自赵德馨著《中国近现代经济史(1842~1949)》

材料二 中国共产党和各抗日根据地政府十分重视发展各级各类教育。根据地的教育大体可分为干部教育、群众教育、儿童教育三个部分。1937年中共洛川会议上提出“改变教育的旧制度、旧课程,实行以抗日救国为目标的新制度、新课程。”1938年4月,毛泽东在陕甘宁边区国防教育会第一次代表大会上进一步重申“用教育来支持抗战,……发展抗战教育”。因此提出如下文化教育政策:第一,改订学制,废除不急需与不必要的课程,改变管理制度,以教授战争所必需之课程及发扬学生的学习积极性为原则。第二,创设并扩大增强各种干部学校,培养大批的抗日干部。第三,广泛发展民众教育,组织各种补习学校、识字运动、戏剧运动、歌咏运动、体育运动,创办敌前敌后各种地方通俗报纸,提高人民的民族文化与民族觉悟。第四,办理义务的小学教育,以民族精神教育新后代。

——整理自常云平、罗玲著《调适、规划与重建:抗战时期的中国教育近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识归纳中共在英命根据地时期建立独立银行体系的原因,并分析抗日根据地发行边币的历史作用。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中共抗日根据地教育的特点并简析其意义。

(3)综合上述材料,谈谈你对中共在民主革命阶段根据地建设的认识。

材料一 在中国共产党领导下,以农村为根据地,以农民为主力军,在农村创立和发展红军,开展土地革命,“打土豪、分田地”,废除苛捐杂税和高利贷的一切剥削,帮助穷苦人翻身得解放,深入开展农业生产和农民互助合作,以群众运动方式开展劳动竞赛,促进生产发展,根据地群众的物质文化生活得到改善。抗战时期,党中央提出了“发展经济,保障供给”的方针,自力更生,艰苦奋斗,根据地军民自己动手,开展大生产运动;发放农贷,兴修水利,推广科技,鼓励开垦荒地,鼓励个体农民开展劳动互助合作;保障晋冀鲁豫边区抗日人民的私有财产权,保障农民、小生产者的生存权利。1947年,中国共产党颁布《中国土地法大纲》,执行“普遍实行彻底平分”的土地政策,加强了农民群众在土地改革中的权利和地位,保障农民的民主权利。

——摘编自白增博《从贫穷到富裕:中国共产党消除绝对贫困百年辉煌实践》

材料二 新中国成立后,针对农村的受灾人口和特殊贫困群体,成立了内务部(民政部的前称)负责对农村“五保户”和贫困户的救济,通过为他们发放粮、棉、油等生活必需品来保障他们的基本生活。各级政府也积极制定有效措施开展群众救灾工作,并在1952年成立了救灾委员会专门负责管理国内的救灾工作。……到1985年,全国农村农户已全部实行了家庭联产承包责任制,农业生产逐渐恢复,粮食产量不断增加,大量农民因此解决了温饱问题。随着改革开放的推进,我国东西部之间的区域发展差距以及城乡发展差距进一步拉大,党和国家开始探索实施有针对性的扶贫举措,设立了与扶贫相关的“支援经济不发达地区发展资金”(1980年),并展开“三西”农业建设支援(1982年),实施以工代赈的扶贫计划(1984年),以解决“老、少、边、穷”地区的贫困问题。

——摘编自樊友凯、钱坤《新中国成立以来的反贫困历程及基本经验》

(1)依据材料一并结合所学知识,概述新民主主义革命时期中国共产党反贫困政策的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括改革开放前后中国共产党反贫困政策的变化,并简析新中国成立以来反贫困政策演变的原因。