材料一 “以工代赈”简称“工赈”,是清代重要的、辅助性的赈济措施。清乾隆时期,“工赈工程之修举,先事豫筹,别其缓急轻重,遇灾则欲办工赈无难,次第举行”,“凡系官修者,俱照各省河工定例准给”。在工赈具体执行中,各地官府可因地制宜加以调整。为避免下层官吏在工赈中贪污腐败中饱私囊,朝廷明确规定基层工赈官员必须从有收之家,即生活尚能维持的人户中选择。

——摘编自周琼《乾隆朝‘以工代赈’制度研究》

材料二 1920年,面对西北五省的严重旱灾,北洋政府救灾不力,灾情十分紧急。9月25日,北五省灾区协济会上大总统书,提议仿照国外设立“通行税”,以此税为抵押,向欧美各国贷借外债,用以办理工赈工程款项。1921年,各地华洋救灾机构进行合作,促成了华洋义赈总会的成立。华洋义赈总会除了在国内外劝募赈款,还把“防灾寓以救灾”的理念贯穿在救灾活动中。华洋义赈会仅在陕西、甘肃两省就修建公路700多英里,还与西北军共同负责,用工赈方式修建了西兰公路。但是“工赈”的进行受制于资金、工程选取等因素,并非是可以完全取代急赈的全能救灾办法。

——摘编自杨延宇《救灾与防灾的中间手段:民国时期的以工代赈》

材料三 1978年以来实施的工赈项目,仍包含救灾减灾的政策设计,但它更多的是作为一种扶贫措施。目的在于强化贫困地区基础设施和公共服务,并为贫困者创造就业和收入。“十三五”规划期间,中央和地方总投入以工代赈资金335亿元,用于农村中小型基础建设、林田草场建设等项目共计2.5万个。提供短期就近就业岗位110多万个。“十四五”期间,政府还将继续加大投资以工代赈项目,聚焦于巩固脱贫成果并与乡村振兴战略相衔接。

——摘编自朱玲《以工代赈思想与实践的演进》

(1)根据材料一,概括清代“以工代赈”的特点。

(2)根据材料二,与清代相比,概括20世纪20年代北方地区“以工代赈”的不同之处,并结合所学知识简要评价这一时期“以工代赈”的成效。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放以来“以工代赈”的发展趋势,并对此谈谈你的认识。

| A.否定孔孟权威 | B.弘扬陆王心学 | C.倡导经世致用 | D.揭示明亡原因 |

材料一 伴随这阵阵悦耳的驼铃和漫天的黄沙,葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、胡桃、胡葱等作物来到中国,葡萄和石榴的引种最为典型。葡萄最早为古埃及人栽培,后来被传到地中海沿岸。《史记》中“葡萄”写作“蒲陶”,就是希腊文Botrus的音译。当时中国不仅引进葡萄,还带来了葡萄酿酒技术。石榴原产于波斯,中亚、南亚、西亚也都有悠久的栽种历史。古代波斯的女神阿娜希塔、西传地希腊的赫拉女神、南传地古印度的鬼子母神诃梨帝,都把石榴作为自己的圣物,而她们又都是生育女神。

—摘编自李兰芳《地图上的中国史》

材料二 两汉魏晋时期,中亚地区小国林立。随着两汉政府同匈奴战争的胜利,中原王朝的势力和影响也逐渐渗透西域,大宛、康居和大月氏等国与中原王朝关系趋于热络。南北朝时期,中原形势发生重大变化,西亚萨珊波斯在公元3世纪兴起后,导致贵霜帝国逐渐衰落。隋唐时期,随着中国国力强盛,与中亚的联系进一步加强,唐朝在中亚设立羁縻府州。中亚粟特地区正式出现的安、康、米等昭武九姓国家也频繁与中原王朝发生联系,嗣后因阿拉伯人向中亚扩张,及唐王朝与阿拉伯的势力在中亚交锋,这种联系更加密切。安史之乱后,唐王朝无力西顾,逐渐丧失对中亚的控制。

—摘编自张国刚《中西文化关系通史》

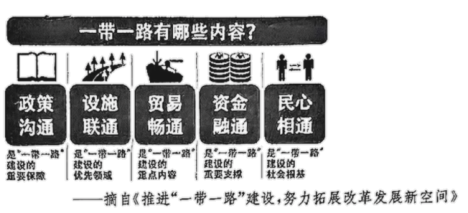

材料三 习近平同志在《推进“一带一路”建设,努力拓展改革发展新空间》中指出:“‘我国是‘一带一路’的倡导者和推动者,但建设‘一带一路’不是我们一家的事。”“我们要在发展自身利益的同时,更多考虑和照顾其他国家利益。”“‘一带一路’建设不是封闭的,而是开放包容的,不是中国一家的独奏,而是各参与国的合唱。”

(1)根据材料一并结合所学介识,概述物种交流的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉唐时期西域地区国家发展的特点及其原因。

(3)根据材料三,谈谈你对“一带一路”建设的认识

材料一 19世纪80年代,德国初步建立了社会保险制度。1935年,美国颁布《社会保障法》,标志着美国现代社会保障制度的最终确立。第二次世界大战后,英国率先构建了包括家庭津贴、养老、疾病、失业、伤残和死亡等内容的社会保障体系,基本实现了全民覆盖,大大推动了社会保障制度的发展。此后,瑞典、挪威、芬兰、丹麦等北欧国家以及法国、德国、加拿大和澳大利亚等国都建成了福利国家,社会保障制度基本建立。资本主义国家的社会保障制度包括全民就业、社会保障和服务等方面的内容,它是资本主义社会生产力发展到一定高度时产生的社会和经济制度。但是,过度的社会保障,加大了国家财政支出的负担,容易助长懒惰行为,使得整个社会缺乏工作动力,效率低下。

——摘编自齐世荣主编《世界史》等

材料二 19世纪中叶以后,中国开始向近代转型,在这个过程中国家赈济制度已经衰落,传统的家庭救济模式也无法适应新的社会结构变化。中国近代社会立法工作在民国北京政府时期已经略见成效,例如1915年仿照欧美《济贫法》制定的《游民习艺所章程》。南京国民政府时期的社会福利立法,则以1943年《社会救济法》为其典型,将社会上极度贫困的弱势群体与受灾民众作为优先照顾的对象。由于近代中国复杂的社会环境,社会福利立法产生的实际效果非常有限。

——摘编自聂鑫《近代中国社会立法与福利国家的建构》等

材料三 新中国成立后,1951年,政务院颁布了《劳动保险条例》,这是新中国第一部劳动保险法规,至1957年,“初步建成了以国家责任为主体,覆盖国家机关、企事业单位职工生活方方面面的福利制度”。改革开放后,以城乡统筹为特征的社会福利制度取得了极大的进展。新中国成立七十年来,社会福利制度从城乡分割到城乡全覆盖,努力实现对全体社会成员的福利保障。

——摘编自胡晓义《当代中国社会保障制度》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近现代欧美国家社会保障制度的特点及其历史影响。(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出近现代中国社会保障制度的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈近现代中西方社会保障制度的历史经验。

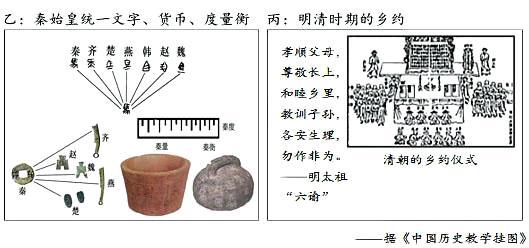

“大一统”指国家在政治上的整齐划一,经济制度和思想文化上的高度集中。某历史兴趣小组以“中国历史上的大一统国家治理”为主题开展研究性学习,搜集了以下材料。

材料一

材料二 西汉王朝在边疆少数民族集中的地区设置“道”进行管理,而对于归附的边疆少数民族较大的群体设置“属国”进行统辖,在西域、西北、西南、南方边疆少数民族地区根据各地区不同的情况,分别设置了军政机构对少数民族进行管理。唐代延续了汉代这一民族政策,羁縻府州制度便是这一政策在边疆政策治理上的一个创举。

——摘编自马亚楠《浅析中国古代因俗而治的边疆治理政策》

(1)研究本主题时,兴趣小组为什么要搜集材料一中的史料?

(2)分析说明材料二所反映的特点与研究主题之间的联系.

(3)若进一步探究本主题,你认为还需要从哪一角度补充材料?举例说明。

(4)《三国演义》卷首语认为“天下大势,分久必合,合久必分”。综合上述材料,谈谈你对这句话的认识。

材料一 私有经济关系和私有制关系已经变成与内容不相适应的外壳了,如果人为地拖延消灭这个外壳的日子,那它就必然要腐烂,——它可能在腐烂状态中保持一个比较长的时期(在机会主义的脓疮迟迟不能治好的最坏情况下),但终究不可避免地要被消灭。

——摘编自《帝国主义是资本主义的最高阶段》(1916年)

材料二 实行有限度、有组织的退却策略的政治基础是无产阶级专政,正因为无产阶级牢牢掌握着国家机器,所以不必害怕退上那有风险的一步……退上这么一步,将来要跨回来的,还要再进一步。

——摘编自《列宁论新经济政策》(列宁1921年—1923年讲话、报告合集)

(1)根据材料并结合所学知识,说明上述材料中列宁著作、文章的史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,概括列宁在社会主义革命和建设方面对马克思主义的新发展,并谈谈你这种新发展的认识。

材料一 宋代都城东京园林开放情况表

| 类型 | 代表园林 | 规模 | 开放时间 | 公共活动 | 分布特点 |

| 寺观 园林 | 大相国寺 浙尼寺 | 数量多,开放面积大 | 佛事盛典;日常生活重要节日; | 宗教、游憩、商业 | 寺庙遍布街巷 |

| 皇家 园林 | 琼林苑 金明池 | 向民众定期开放,开放面积小 | “开池”、上元、端午等节日 | 划龙舟等赛事;各类游憩;民间商业活动 | 散点而成片,多处于都城城关 |

| 街道 园林 | 居住区、城关、桥头、码头等 | 多、宽窄有间 | 全天开放 | 全天式商业、游憩、市民交往、观赏 | 形成街巷空间体系;民间自发多于官府 |

——据龙婷等《唐宋都城公共园林比校分析及现代城市更新启示》整理

材料二 1833年,英国皇家委员会经调查后,认为应进行大规模的公共空间建设;1835年,议会通过了法令允许在任何一个大多数纳税人要求建公园的城镇建立公共园林;1859年,议会通过《娱乐地法》允许地方当局为建设公园而征收地方税。全国范围内各城市掀起了公园建设的热潮,将公园的建设和城市的改造更紧密地联系在一起。1844年,利物浦伯肯海德公园是世界造园史上第一座真正童义的城市公园,随后在英国各地均发起了公共园林的建设浪潮。1847年以后的很多私家园林也纷纷面向社会开放,或将其改为城市公园。 如伦敦的海德公园由之前的皇家猎苑变成伦敦人的时尚旅游地。这座占地142公顷的大公园现在是伦敦市民喜爱的日常活动,以及举办各种庆典活动、娱乐表演和群众聚会的场所。

——摘编自王丹丹《园林的公共性——西方社会背景下公共园林的发展》

(1)根据材料一概括指出宋代都城园林开放状况,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对英国公共园林建设发展的认识。

材料一 1271年元朝建立,定都大都(今北京)。大都“去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”。旧有河道迂回曲折,水路转运诸多不便。世祖忽必烈采纳韩仲恽、郭守敬等人的建议,截弯取直,重新规划运河线路。将旧运河的中段东移到今山东境内,再修通京、津地区的河道,直达大都。1293年,南起杭州、北抵大都的京杭大运河全线贯通,全长1700余公里。由于运河各段地势高下不一,元朝改善坝闸技术,利用更加省时、省力的复式船闸来调节水量提高运输能力,还专设都水监及下级机构掌管河道运营,严格控制来往船只,保障河道畅通。大运河凿通后,“江淮、湖广、四川、海外诸番土贡粮运、商旅懋迁,毕达京师”,在沟通南北交通方面起着不可取代的作用。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》等

材料二 苏伊士地峡的地理位置非常重要,自古以来就是东西方贸易的枢纽。早在古代,埃及法老就曾试图领导人民开凿苏伊士运河,但没有成功。新航路开辟以后,伴随着世界市场的拓展,西欧国家企图控制关键性航路枢纽,法国觊觎苏伊士地峡由来已久。1854年埃及与法国签署开凿合同,法国人负责策划,历时十多年,运河终于竣工通航。但十几万埃及劳工因此丧生,埃及政府也陷入严重的债务危机。此后英国凭借强大的经济军事实力,购买运河股票、甚至驻军侵占埃及,完全控制了苏伊士运河。直到1956年,埃及政府才通过艰难斗争收回了苏伊士运河主权。

——摘编自吕桂霞《苏伊士运河与大英帝国的兴衰》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元朝在运河开凿和管理上的主要举措,并分析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评苏伊士运河开凿。

(3)综合上述材料,谈谈你对运河发展的认识。

材料一 为保证赋役制度的实行,汉武帝时期开始推行编户齐民制度。“编户”即按户登录人口,强调基层人民通过户籍接受国家的统治与管理;“齐民”则意味着他们是受国君统治的平等人民。其内容涉及户籍、军队、地方行政、族群聚落、土地、法律和身份七个方面。

——摘编自杜正胜《编户齐民一传统政治社会结构之形成》

材料二 这是一种承认有财富差别的征税新模式。唐代两税法使人民从束缚在土地上的制度中得到自由解放。两税法使官府、农民、豪强(大地主)三方都获益,首先是政府,政府降低了运作成本,税收从个体转移到财产上,省时省力,而且增加了商业税,使税基更广泛了。其次是农民,他们可以卖掉土地,进城务工、做小生意,打工的收益远远大于种地,何乐而不为?最后是豪强(唐以后降格为大地主),他们资产雄厚,虽然要交更多的税了,但也被允许合法“兼并土地”,可以扩大规模,雇佣工人,在平均成本递减的经济规律下,大地主的利润提高了。

——摘编自鞠佳《变革之路——中国历朝改革得失》

(1)据材料一说明西汉社会治理的特点。

(2)根据材料二,结合所学知识谈谈你对唐代“征税新模式”的理解。

材料一 1835年,英国在地理上建立起了全国性的运河网络。由于运河的开凿,内陆煤矿资源得到开发,从第一条运河开凿到1830年,英国的煤产量翻了六番。运河的通航使曼彻斯特、伯明翰等城市的煤价降低了一半。大量工厂沿着运河兴建起来,如切斯特菲尔德运河的通航刺激了数十家制铁厂的建立。运河通常开凿于人口稀疏的地区,但大城镇往往是其终点,一批新城镇因运河运输而崛起。

——摘编自张艳伟《试述英国工业革命时期的运河业》

材料二 德国的铁路建设可以分为三个阶段,即起步阶段、全面建设阶段和高潮阶段。在铁路建设过程中,政府一方面为参与铁路建设的企业颁发兴建许可证,鼓励私人投资……另一方面通过贷款以及直接投资等形式,大力推行铁路国有化建设。1871年德国统一后,市场扩大,德国抓住第二次工业革命的发展机遇,将新发明运用到铁路建设上,并对原来旧有的铁路线进行电气化改造。

——摘编自刘娜《工业革命时期德国政府在铁路建设中的作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析英国发展运河的经济意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代德国铁路发展的特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对交通业发展的认识。