材料一:19 世纪中叶,帝国主义列强的铁蹄踏碎了清王朝“天朝上国的迷梦”,也唤醒了中国人保家卫国的强烈民族意识,民族主义的情愫以各种方式在不同社会群体身上表现出来。甲午之后觉醒了的民族意识在巨大的民族耻辱感的推动下,借鉴西方近代思想,逐渐走出了传统的狭隘民族主义的藩篱,尝试着以西方的民族主义来革新本民族的国民性时,就意味着这个民族学会了用世界的标准,而不是以民族的标准来衡量一切,这一阶段资产阶级对民族主义有了全新的把握,对民族主义的内涵进行了全面提升。

——摘编自马俊林《中国近代民族意识的觉醒和现代化》

材料二:近代以来,由于帝国主义的入侵,传统的民族矛盾转化为中华民族与帝国主义之间的矛盾。共同的利益、共同的命运不仅激发了中国各族人民保卫祖国、保卫民族生存的共同责任感,也促使各族人民在共同的反帝反封建斗争中走到一起在反帝反封建的大前提下,民族意识的民族性与社会性取得了一致。在反抗外来侵略的斗争中,国家利益与民族利益高度一致,保卫国家主权与维护民族独立是一体两用,交融无间。近代民族主义在一定意义上是民主主义的一部分,近代革命具有民族主义与民权主义双重内涵。推翻封建专制,进行民主革命是中华民族近代化的根本方向,也是近代中华民族意识的本质特征。在近代的历史条件下,人民解放也是与民族的解放联系在一起的。没有民族的解放,就不可能有人民的解放。

——摘编自张翠仙,郝保权《略论近代民族意识的形成与影响》

(1)根据材料一并结合所学,简析中国近代民族意识形成的背景。(2)根据材料二并结合所学,概括中国近代民族意识的时代特征。

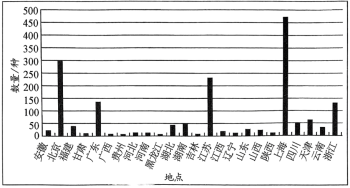

材料一 以五四运动为中心的前后时期(1915—1923年),大量期刊涌现。下图是五四时期期刊创办情况:

——摘编自杜波《五四时期期刊研究》

材料二 创办于1915年的《新青年》《科学》及1917年的《太平洋》,代表了当时思想界的动态。文化类期刊有《湘江评论》《浙江新潮》等新文化期刊,《国故》《学衡》等保守主义文化期刊,《侦探世界》等通俗文学期刊,《小说月报》《创造》等新文学期刊。《科学》“以传播世界最新科学知识为职志”,主张科学救国,同类期刊有《电界》《心理》等。《太平洋》主要刊发政论文章,主张政治革新。政府及政党亦办期刊,如中共刊物《共产党》《劳动界》,国民党刊物《建设》等。

——摘编自《五四时期期刊介绍》等

(1)根据材料并结合所学,概括五四时期期刊的整体特征。(2)根据材料并结合所学,分析五四时期期刊蓬勃发展的背景。

材料一 17世纪末叶以后,中国文化信息传入欧洲,使一些学者加强了摆脱传统的信心和依据。孟德斯鸠承认中国的君主专制比较有节制,承认中国的皇帝提倡耕织、兴修水利、实行科举、设置谏官具有发展生产和限制暴政的作用;伏尔泰对中国的政治几乎完全持推崇的态度,他盛赞中国君主以农为本、重视生产的政策与措施,建议法国国王也效法中国皇帝举行春耕“籍田”的仪式。

——陈宣良《伏尔泰与中国文化》

材料二 二战时期,中法为盟友,都为反法西斯胜利做出巨大贡献,也因此结下深厚的友谊,但中法毕竟是不同社会制度的国家,促成它们建交的不止是二战时期的“浅薄缘分”还有一个重要原因“美苏冷战”。当时法国总统戴高乐认为英国是一个高贵的民族,英国人应该有自己的领导权力,不能再受美国的控制和摆布,于是他毅然脱离了美国,追求自主权。而当时的中国与苏联决裂,中苏形式严峻,中法两国都迫切需要一个稳定和平的环境来巩固政权,同时更需要结交其他国家来增强国力,提高国际地位。当然戴高乐支持阿尔及利亚的独立并从越南战争中退出,是中法建交的又一原因。两国有着共同的需求,所以戴高乐就产生与中国建交的念头。1963年他派总理富尔访华,受到周恩来总理的亲切接见,双方在台湾问题上产生分歧,但法国还是同意与中国建交,断绝与台湾地区的外交关系,率先向中国伸出“橄榄枝”。1964年1月27日,法国与中国正式建交,这一重要历史事件被外国媒体喻为“外交核爆炸”。

——吕芳《漫谈中法关系史》

(1)根据材料一并结合所学,概括指出法国启蒙思想家推崇中国文化的内容,简析其原因。(2)根据材料二并结合所学,说明中法建交的历史条件。中法关系的独特历史塑造了独特的“中法(建交)精神”,请尝试概括“中法精神”的内涵。

材料一 明清时期商品经济的发展,商人资本的实力和水平,都迈上了一个新的历史阶段。许多商人在“士”这个传承儒家文化政府后备官僚的阶层面前,不再自惭形秽,而是开始平等的对话。“良贾何负闳儒”的观点显示出这一时期商人的自尊和自信。然而从“儒商”、“士商”、“绅商”在明清时期的出现以及当时商人的价值取向来看,明清时期的商人似乎并不仅仅满足于治生获利,而是有着比较强烈的道德要求和精神向往。

——王燕玲《儒家传统文化与中国的官商关系》

材料二 在新的时代里,财富被认为是虔诚的象征。即便是富人也仍需要努力工作,拥有财富并且不随意挥霍成为一种新的道德标准。清教徒们既反对贵族浮华奢侈的生活,也厌恶暴发户挥金如土,但是对中产阶级的节制有度和自力更生给予了极高的伦理评价。所以,资本家们坚信自己像中产阶级一样自律而勤奋地工作,没有污点地合理使用财富,就会受到上帝的恩宠。这样的道德准则下,自然也收获了极大一批追求上帝恩宠而勤奋工作的劳动力。

——来庆滢《新教伦理对资本主义发展的影响解读》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出明清时期“士”“商”的关系并分析其背景。(2)依据材料二并结合所学知识,概括“新的道德标准”的内涵并分析其影响。

材料一 20世纪60年代初,美、苏两国就核问题愈加频繁地接触,开始着手建立关于防止核武器扩散的国际秩序。1963年出台的《部分禁止核试验条约》是美、苏两国围绕核利益的博弈,首次达成了具有实质性意义的军备控制协议。《部分禁止核试验条约》并不限制美、苏、英三国继续核试验,也不禁止地下核试验。条约把停止核试验同全面禁止核武器完全分开,并且使三个核大国继续制造、储存和使用核武器合法化。同时,美、苏两国不仅可以随意对本条约提出符合本国要求的修正案,而且能随时退出此条约。很明显,条约并不妨碍美苏进行核扩散、扩充核军备、实行核威胁,也无法约束美苏核讹诈行为。

——摘编自王仲春、夏立平《美国核力量与核战略》

材料二 中国主张全面、彻底、干净、坚决地禁止和销毁核武器,但是,面临美苏核垄断和核威胁,发展核武器是实现自身独立自主的重要举措。1955年1月15日,毛泽东在中南海主持召开了中共中央书记处扩大会议,听取了李四光、刘杰、钱三强的汇报,研究了中国发展原子能事业问题。1957年7月28日,在周恩来的建议下成立了原子能事业部。1958年,毛泽东在中央军委扩大会议上提出,中国要在十年内发展核武器,将制造原子弹、氢弹和洲际导弹。1961年7月,中央委员会通过了《关于加强原子能基础产业的若干决定》,宣布将更多的资源用于发展支持核力量,积极从人力、物力以及工作安排上优先支援核工业建设。1964年10月16日下午3时,一朵耀眼的蘑菇云,在新疆罗布泊的沙漠中腾空升起,“东方巨响”震惊了世界。

——摘编自《中华人民共和国对外关系文件集》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出《部分禁止核试验条约》的实质,并分析其对国际关系的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国核武器研发的特点,并分析“东方巨响”的历史意义。

材料一 早在先秦时,人们就已将“诚”和“信”联在一起教化人,严律于己了。中国古代的各种契约关系,正是建立在这种道德规范和思想基础之上、靠诚信来维系的各种人际之间约定的关系。由秦汉到魏晋,租佃券约只写明租佃双方姓名、年月、亩数,租额、租期:魏晋已后,至唐五代,券契文字愈益丰富,从固定租额的明确,交租时间和质量的保证,双方权利和义务的责任,违约受罚的规定,保人对契约内容的担保等,都具体写进了契文,使得租佃契约完善化。宋元以至明清,租佃契又逐渐趋于简约化,没有了交租质量的保证,也省去了违约受罚的各种规定,许多保证人的签押被一名“保人”或“中见人”所代替,或者干脆省去,使得租佃契约走向一种新的简约化模式。

——摘编自也小红《中国古代契约发展简史》

材料二 中国很早以来就有重视契约的传统。《周礼》云:“凡以财狱讼者,正之以傅别、约剂。”到了秦汉时代,土地交易日趋频繁,土地买卖契约包括标的、价格、证人等内容。当时的契约具有诉讼书证的作用。魏晋南北朝时期,纸张开始成为契约的主要载体。北魏以来,在广大的中原地区,土地买卖开始受到限制。唐代的法律对土地买卖设定了很多前提条件,口分田等在原则上禁止买卖,现存的唐代中前期的敦煌文书中很少见到土地买卖文书。到了唐代中后期,特别是吐蕃占领与归义军时期的敦煌文书中又开始出现了土地买卖契约。宋太祖开宝二年(969),“始收民印契钱,令民典实田宅输钱印契,税契限两月”,改变了以往田宅交易买卖双方都要纳税的规定,正式确立卖主立契、买主税契的土地买卖制度。此后,土地买卖空前活跃。成书于南宋的《名公书判清明集》有云:“交易有争,官司定夺,止凭契约”。

——摘编自阿风《中国历史上的“契约”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代契约的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代契约的发展历程并分析其影响因素。

材料一 中国古代史官建置甚早,据《周礼八礼记》等书所记,三代所置火官名称甚多,史官职责亦各有异。春秋时期,各诸侯国均有自己的史官撰写各国国史。“君举必书”的优良传统在春秋时期逐渐形成。汉代除太史令外,还置女史记录皇帝起居。魏晋南北朝时期,中国古代史学呈现多途发展的趋势,而皇朝正史撰述最为兴盛。唐代正式设立史馆,史官制度趋于完备。史馆以宰相为监修,修换本朝史和前朝史。设史馆官修前朝史书的制度从唐代一直延续至济。五代至济、史官、史馆制度多因唐制而有损益,并名称虽然因代而异,但职掌略同。

——摘纳自瞿林东《中国史学之连续性发展的特点及并深远的历史意义》

材料二 中国传统史学在近代以来日益陷入困顿。梁启超把对旧史学的批判矛头直指帝王集权及其专制思想。他在《斯史学》中狂烈批判旧史学“知有朝廷而不知有国家”“知有个人而不知有群体”,疾呼“史界革命不起,则吾国逆不可救”。总体而言,在中国史学近代化转型初期,传统史学理念不是遭到否定便是放淡忘。20世纪30年代中期、在“学术中国化”的讨论中,传统史学与近代史学的关系渐受关注。有学者认为传统史学的某些原则仍具有相当的生命力。翦伯赞提出应“把被否定的诸要素中的积极的东西保存者并发展它,当作断的东西之发展的契机”。

——摘编自胡逢祥《中国史学传统及其近代转型之路》

(1)根据材料一、概括中国古代史学发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国史学近代转型的背景和影响。

材料一:第一次英荷战争期间(1652—1654),英国政府在本土和海外指定一些港口作为商船的集结地,例如,在波罗的海等待返航的所有英国商船都要先在埃尔西诺锚地集合;商船到达指定集结地后,在那里等待护航船只到达,而后在护航船只的护送下出航或返航。一支船队一般会派遣一至两艘船只护航,用于护航的船只既有海军军舰,也有武装商船。由于战争期间在北海海域有荷兰舰队巡航,英国意识到需要为定期往返于纽卡斯尔和泰晤士河口之间的运煤船进行护舷。1652年,海军将领玛瑟姆奉命率领13艘军舰护送着一支由将近500艘运煤船组成的庞大船队返航。

——摘编自杜平《近代英国海上贸易保护政策的演变》

材料二:1887年,英国海军情报处对英法俄三国海军实力进行评估指出,无论是当前还是90年代初,英国都是毫无争议的海军强国,“封锁是英国在战争中最明智的海军政策,要尽力阻止敌人的军舰开往海洋”,“如果敌方军舰突破封锁,就攻击它们”。1903年,英国海军部备忘录指出,战争爆发后,英国“第一位和最重要的目标”将是集中力量攻击敌国海军、通过舰队战斗来争夺制海权。英国夺取制海权后,英国海上贸易的安全便可基本无忧。1905年4月,英国海军大臣在报告中指出,在未来发生的海上战争中,英国海军的首要任务是“找出敌方海军并与之进行战斗,以争夺决定海上战争胜败的唯一真正因素——制海权”。一个能够掌握制海权的国家在与敌国作战时,相当大部分的本国海上贸易将能够免受损失。

——摘编自杜平《从护航到封锁攻击:19世纪后期英国海上商船保护政策再探讨》

(1)根据材料一并结合所学,概括第一次英荷战争期间英国海上护航政策的特点。(2)根据材料并结合所学,指出英国海上护航政策的变化并分析其原因。

材料一:农业是历代私有制国家赋税收入的主要来源,历代统治者无不把“令民归心于农”作为“治国之要”。早在商鞅变法时,秦孝公就颁布法令:“大小僇力本业,耕织致粟帛者多,复其身”。唐宋以后,随着地主土地私有制的发展,土地占有矛盾日趋加剧,封建国家日益重视荒地的开垦,例如,洪武二十八年,明政府下令:山东、河南农民“新垦田地,不论多寡,俱不起科。康熙十二年规定:“嗣后各省开垦荒地,俱再加宽限,通计十年方行起科”。除上述目的外,历史上还有因“凡水旱虫霜为灾,十分损四以上免租”、“民产子,复勿事二岁”而减免赋税的情况。

——摘编自刘德成《中国古代减免赋税析论》

材料二:土地革命时期,苏区开始建立税收制度,不过主要由富有阶层承担,一般民众的税负很轻。土地税征收中“贫农中农税轻,富农税重,雇农及红军家属免税”。营业税按照商业资本大小及盈余多少征收统一的累进税,资本在百元以下的群众合作社以及农民直接出售剩余产品的都实行免税政策。关税一般是轻税或者免征,一切货物在边境纳税之后通行全苏区不重复征税。中国共产党没有完全依靠税收,而是采取“取之于己”的方针:一是红军公田收入;二是来自国营经济、合作社经济、手工业收入;三是发展经济,开展生产建设。

——摘编自赵云琪《从历史视角看中国共产党“轻税于民”的税收政策》

(1)根据材料一,指出中国古代政府减免赋税的共同原因。(2)根据上述材料并结合所学,概括中国共产党税收制度的特征,并简要评价中国古代政府与近代中共减免赋税的做法。

| 时间 | 类型 | 出处 | 故事主要情节 |

| 东汉 | 史书 | 班固《汉书》 | (1)单于自言愿婿汉氏; (2)元帝应允,赐昭君给单于; (3)单于欢喜,上书愿保边境安宁; (4)昭君生子,后从胡俗复嫁呼韩邪之子。 |

| 宋(南朝) | 史书 | 范晔《后汉书》 | (1)昭君以良家子选入掖庭; (2)单于来朝,元帝以宫女赐之; (3)昭君入宫后不得见御,积悲怨,乃请掖庭令求行匈奴; (4)帝见(昭君貌美)大惊,意欲留之,而难于失信,遂于匈奴; (5)昭君生二子,及单于死,昭君上书求归,成帝敕令从胡俗,遂复为后单于阏氏(妻)。 |

| 元代 | 杂剧 | 马致远 《汉宫 秋》 | (1)昭君貌美,但不肯贿赂画工毛延寿,被其画得丑陋,独处冷宫; (2)元帝终见昭君,封为明妃,欲将毛延寿斩首; (3)毛延寿投奔单于,怂恿单于要挟汉帝献出昭君和亲; (4)匈奴强而汉弱,昭君自请和番,以息刀兵; (5)昭君不舍故国,不事二夫,在番汉交界处投江身亡; (6)元帝将毛延寿斩首,祭献明妃。 |

(2)《汉宫秋》作为文学作品,根据材料指出《汉宫秋》与史书中“昭君出塞”叙事的不同之处,并结合所学,分析《汉宫秋》创作的时代背景。