材料一 两宋时期我国第一次真正意义上出现了一个规模庞大的图书出版市场。中国人口在汉唐间未能超过6000万,而到北宋末年,在北宋、辽、西夏、大理等范围内总人口达到了1.4亿。人口增加带来了生存竞争压力,导致一部分人不得不通过读书、业儒,进而入仕以求改变困顿的家境。据统计,两宋科举取士正奏名和特奏名共12万多人。科举的直接参与者和接受教育者数量的剧增,培养出了一个数量庞大的读者群体。两宋时期国子监刻书计有9440卷。一些政府部门、地方学校也都刊刻了一些与科举有关的书籍和相当数量的经传史记、诗词歌赋等。通俗读物、童蒙读物、民间日用书籍等成为市民阶层所需要的文化产品。此外,医方、历书、占卜类书也是民间百姓喜闻乐见的书籍。当社会对图书的需求与图书生产联动协调时,宋代的图书市场便就此形成了。

——摘编自白金《人口、科举与宋代图书出版市场的形成》

材料二 1843年,英国伦敦会传教士麦都思在上海创办了墨海书馆,该书馆使用以牛为动力的机器印制图书,这是外国在中国设立的最早的近代出版印刷机构,也是中国近代第一家铅印出版机构,之后中国又出现了格致书室、美华书馆和广学会等20多家出版机构。1846年,清政府正式废除了禁教令。这一时期在中国出版的图书主要有《养心神诗》等传教小册子,《华英字典》《中葡字典》《拉丁—中文词汇》等工具书,还有大量有关西方学术、文化和科技的著作,如《东西史记和合》《大英国志》《代微积拾级》《几何原本》等。1851年由广州西关金利埠惠爱医院出版的《全体新论》是中国近代第一部系统地介绍西方人体解剖学的著作,对中国医学界影响很大。

——摘编自郑艳红《传教士与近代中国图书出版》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代图书出版市场形成的原因及作用。(2)根据材料二并结合所学知识,简述晚清传教士在中国出版图书的背景及影响。

材料一 春秋战国时期,德治与法治之争在思想界体现为儒家与法家之争。

儒家认为人性善,主张德治,提出“道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备”等观点。主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意。宣称“民为贵,社稷次之,君为轻”。

法家认为人性恶,主张法治,韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下。提出“故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”等观点。

(1)概括儒法两家的治国方略,并结合春秋战国时期的社会背景说明产生差异的原因。

材料二 夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》,这些法律渗透着“敬天保民”的理念。春秋时期,“铸刑书”标志着中国最早的成文法的诞生。秦以法家思想治国,推动了律的编纂,历朝法典多以“律”命名。魏晋时期,律令儒家化是最重要的变化。唐高宗时,以儒经解释历代律文,撰成《唐律疏议》,曾经被儒家经典记载或讨论过的,靠着道德自律和乡里组织调解的各种风俗习惯,都一一披上法律的盛装,闪烁着王法的威严。在唐律律文及疏议中涉及的与不孝相关的条款有107条,占全部条款的21%左右。历代王朝大多以其为蓝本创制法律。它标志着神化皇权、德刑并重、礼法教化的中华法系确立。明清继续“以经注法”,以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例。沿袭《大明律》制定《大清律例》,这些一度纳入科考,儒士常以国律教化乡里,约束民众。

材料三 6世纪查士丁尼编撰的《罗马民法大全》是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源。13世纪英国的《大宪章》确立了法律至上和王权有限的原则,重申了“法律至上”的罗马法精神。1688年后英国又逐步形成“遵循先例”为基本原则,法官地位突出,判案遵循先例,也可对先例作出新解释,也称为“法官制定的法律”。美国、加拿大等纷纷仿效,形成“英美法系”。1804年拿破仑颁布《法国民法典》,以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本地位。融入了启蒙思想“天赋人权”“理性平等”等成果,形成“大陆法系”。

纵观这些具有代表性的西方法律思想,其具体制度设计上颇具差异,但无一例外的彰显了对个人本位个人价值的强调……保护个人自由和权利的观念仍然是西方社会法治的价值基础。

(2)依据材料结合所学,

任何时代的史学现象、史学成果,都不能脱离与之相适应的社会历史的影响。

材料一

时期 | 史学成果举例 |

| 两汉时期 | 西汉司马迁著《史记》,首创纪传体通史体裁,提出“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的撰述宗旨,成为中国史学最为重要的思想传统。后人评论“这实在是一部组织严密、包罗万象、百科全书式的通史,也是在公元前二世纪全世界规模最大的一部通史”。东汉班固著《汉书》,开创了我国纪传体断代史体裁 |

| 魏晋南北朝时期 | 出现撰写朝代史的盛况;有关北方民族史的著作也很多;家传、谱牒受到普遍关注;佛教史著作也有新的发展 |

| 隋唐时期 | 正式设立史馆,聚集史官修撰前朝史和国史,以宰相负责监修。中国古代“正史”中有八部产生于盛唐时期。还出现了几部反映盛大王朝地理风貌的全国地理总志;地方史、民族史、传记等获得新发展;在史家修养方面,刘知几提出“史才三长”论 |

| 辽宋夏金元时期 | 北宋司马光的《资治通鉴》、南宋郑樵的《通志》、元代马端临的《文献通考》三部体裁不同的通史著作,把中国古代的通史撰述推向高峰;元末修撰了宋、辽、金三史 |

| 明清时期(1840年前) | 李贽著《藏书》,以“与百千万人作对敌”的批判精神,写出“不与旧时公案同”的史学评论,并指出“人必有私而后其心乃见,若无私则无心矣”。清代章学诚提出“史德”论,史家修养体系更加完备 |

| 清代后期 (1840年—1911年) | 以进化论为指导的“新史学”思潮兴起,康有为、梁启超、严复等是传播进化论的代表人物;在史学撰述上更加关注边疆史地、外国史地、中外关系,以及欧美革命史的引入 |

——摘编自《中国史学史》编写组《中国史学史》

材料二 李大钊作为中国马克思主义史学的奠基者之一,在阐释、传播唯物史观方面作出了重要贡献。1916年,李大钊曾撰写《民彝与政治》一文,认为人民的意志和力量在历史运动中起着决定的作用。后来,他还写了《庶民的胜利》《平民政治与工人政治》等文章。1919年,李大钊发表《我的马克思主义观》一文,指出“历史的唯物论者,既把种种社会现象不同的原因总约为经济的原因,更依社会学上竞争的原则,认许多组成历史明显的社会事实……各殊异阶级间团体竞争所表现的结果”。1920年,李大钊撰写《由经济上解释中国近代思想变动的原因》,指出“凡一时代,经济上若发生了变动,思想上也必发生变动。换句话说,就是经济的变动是思想变动的重要原因”。

——摘编自《中国史学史》编写组《中国史学史》

(1)阅读材料一,任选两个历史时期,分析其史学成果出现的历史背景。

(2)阅读材料二,概括李大钊阐释了唯物史观的哪些基本观点。任选中外历史上的一个史事(历史事件或历史现象),运用这些观点对其进行解释。

材料一 1776年亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》一书问世。他认为所有这些简化和便利了工作的机械发明,本质上是源于分工。约翰·温奇库姆建立了一个作坊(1564年),200名织工集中在一间又长又宽的屋子里,使用200架织机,200名学徒帮忙,100名妇女梳理羊毛,200名少女运转线杆的纺车。捡选羊毛的工作由150名儿童来完成。呢绒一经织成,即交到50名剪毛工人和80名整理工人手里。这个作坊还有一个雇佣20名工人的漂洗作坊和一个雇佣40名工人的染坊。监督者的作用就是使生产的每个环节都“合理化”。这一过程包括了分工的进一步发展和想方设法去考核每一单位的投入产出,以及如何有效的进行要素组合,其结果是鼓励了技术创新,导致了组织创新。

——高德步王珏《世界经济史》

材料二 福雷德里克·泰勒出生于宾州的一个富裕家庭,其“科学管理”方法出现在美国不是偶然的。他将生产过程分解为工序,然后对每一个工序中工人的劳动动作和时间进行研究,进而根据专门化的原则设计工人的动作和机器的功能。智力被驱逐出了车间和工厂,在那儿只留下没有大脑的臂膀和适应钢铁装置的肌肉装置。1911年泰勒的《科学管理原理》一书出版,尽管泰勒制受到劳工组织的反对,但是仍然被迅速推广开来。

材料三 1979年,全世界有1万台工业机器人,其中3000台在美国,法国有150台。

“合并者”是一种焊接机器人,它样子像一只螳螂。它从一个位置移到另一个位置,他腾空机器,而后归位,为下一个汽车做准备、它一小时能经手110辆汽车,它永不疲劳,它永不抗议,它永不缺勤……当然,它也不买车……

——叙述者为一名法国汽车制造厂的工人

(1)概述《国民财富的性质和原因的研究》与《科学管理原理》两部著作的问世背景,归纳斯密与泰勒关于生产管理理论的相同之处。

(2)依据上述三则材料,对“劳动中的人”的变化进行解读。

材料一 西周的明堂是朝堂及太庙的美称。《礼记》等典籍记载,周公曾于明堂“朝诸侯”祀文王”。《周礼》记载,西周明堂“东西九筵,南北七筵”,即长方形布局。春秋战国的阴阳五行家则将明堂设想为独立于朝堂、太庙之外的建筑,将其描绘为“亚”形布局。

材料二 汉武帝根据儒生的建议,尝试复原儒家经典中记载的明堂。汉代儒生提出,明堂为“亚”形布局,符合阴阳五行之数。东汉《白虎通义》载:“天子立明堂者,所以通神灵,感天地,正四时,出教化。”汉代明堂都是独立建筑。目前发掘的汉长安城明堂遗址中心建筑即呈“亚”形。

材料三 汉代以后,明堂一直是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,模仿汉制在平城南郊建立明堂,并亲赴明堂祭先祖、“布政事”。北魏迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。

(1)阅读材料一、二,指出汉代复原的明堂与西周明堂的差异,并结合汉代思想背景,说明产生差异的原因。(2)阅读材料三,结合所学,分析北魏为何重视修建明堂。

材料一 巴黎大学是欧洲最古老的大学之一,中世纪时期,巴黎大学以神学院最具影响。1793年资产阶级议会通过《公共教育组织法》,规定关闭和取消现存的中世纪传统的大学,建立各种专科学校,以培养专门技术人才为目标,来推动法国工业化进程,巴黎大学受到冲击而撤销。普法战争失败后,法兰西第三共和国建立,深刻反思,学习德国对高等教育进行改革,1896年法国颁布《国立大学组织法》,重建巴黎大学,有文学院、法学院、医学院、药学院和理学院,科学研究在大学获得应有的地位,其中巴黎大学汇聚了大批杰出的教授学者,所有的研究领域均采取科学方法。

材料二 巴黎大学著名校友表

| 狄德罗 | 法国启蒙思想家、唯物主义哲学家、作家、百科全书派代表人物。 |

| 居里夫妇 | 法国物理学者,1903获诺贝尔物理奖。居里夫人1911获诺贝尔化学奖,发现放射性元素钋和镭。 |

| 居里女儿夫妇 | 法国物理学者,1935获诺贝尔化学奖,1948领导建立法国第一个核反应堆。 |

| 钱三强 | 中国原子能科学事业的创始人,中国“两弹一星”元勋,中国科学院院士。 |

(2)依据材料概括1896年法国重建巴黎大学的原因。并指出巴黎大学为法国和人类社会的发展和进步做出了哪些贡献。

材料一 春秋末,孔子自由讲学,儒家兴起。下建战国,百家竞兴,游士声势,递增递盛。一面加速了古代封建统治阶层之崩溃。一面仪成了秦、汉以下统一大运之开始。中国四民社会以知识分子“士"的一阶层为之领导之基础于以奠定,是为中国史上,士阶层活动之第一期。两汉独尊儒学,创设了此下文治政府的传统,是为士阶层活动之第二期。

——王国维《国史大纲》

材料二 在整个18世纪有一个明显的发展趋向,那就是中间阶层的数量和影响增加。由于海外贸易的扩展,育人人数和财富都在增长。中间阶层不仅在数量上迅速扩大,而且发展出,自己的意识形态,正在变成一个界限逐渐明确的集团。它以自己的商业财富和自己的生活背景为荣,形成了自己的文化和传统,并开始谋求政治权力和独立。1761年以后,商人和律师在议会中占的席位还渐增多,这反映了经济的扩张和中间阶层的成长。中间阶服不会把自己圆于一隅之地,而是寻求更广间的场所,拓展更大的活动范围。

——舒小昀《18世纪英国社会流动分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明古代中国士阶层活动“第一期”、“第二期"出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析18世纪英国中间阶层壮大的历史影响。

我们生活的亚洲,孕育过古老的人类文明,近代曾经长期遭受西方列强的殖民侵略。近半个世纪以来,亚洲国家逐步走上了民族独立、振兴,经济繁荣、发展的道路。

(1)19世纪上半期,亚洲人民掀起了反抗殖民侵略的革命风暴,这场运动爆发的背景是什么?举出将这场运动推向顶点的重要事件。

(2)19世纪末20世纪初,亚洲经济出现了什么变化?这一变化使亚洲民族解放运动产生了什么新特点?并结合具体史实加以说明。

(3)二战后,亚洲国家摆脱了殖民主义枷锁,获得了民族独立。这一时期亚洲国家获得民族独立的有利条件有哪些?

第二次世界大战结束以来,亚洲一些国家和地区的经济发展特别引人注目,成为世界经济发展速度最快的地区之一,为世界经济注入了新的活力。

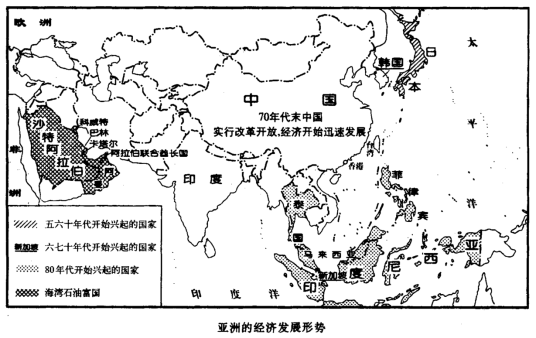

(4)读如图,指出20世纪50至80年代亚洲经济发展最突出的是哪些地区?促使这些地区经济发展的共同原因是什么?

(5)20世纪70年代末,中国实行改革开放,经济开始迅速发展。请回答:我国经济体制改革的实质是什么?我国对外开放的根本目的是什么?

(6)在两极格局瓦解,世界格局新旧交替之际,中国面临哪些机遇和挑战?我们应该如何应对这种机遇和挑战?

材料一 古代中国,“衣服有制”。正朔服色,向来被视为国家根本之所系,是传统礼仪制度的重要内容。明朝立国之初,要求衣冠悉如唐制,严禁胡服。对不同人群,还有具体规定,如官员头戴乌纱帽,身穿圆领袍,士子百姓戴四方平定巾,穿杂色盘领衣,教坊司乐工戴青色头巾。“农衣绸、纱、绢、布。商贾只衣绢布。”

——摘编自《中国民俗史•明清卷》

材料二 光绪年间,上海地区渐尚短衣窄袖,且仿洋装,制如其体。北京竹枝词咏新式衣裳曰:“新式衣裳夸有根,极长极短太难论。洋人着服图灵便,几见缠躬不可蹲。”1892年,万国公报署名作者宋恕认为:“欲改官职、设议院、改试令(科举),必自易西服始。”康有为也认为中国“守旧者固结甚深,非易其服不能易人心,成风俗,新政亦不能行”。

民初,参议院公布的男女礼服分为中西两类,中式即长袍马褂。民间衣着更为自由,上海申报称:帝制取消后,“人士趋改洋服洋帽,其为数不知凡几”。天津大公报描述:“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名状”。一些“适于卫生,便于动作,宜于经济,壮于观瞻”的时代服装,如中山装等开始被研求和推广。当时,长袍马褂、西服、中山装多在城乡上层人士中流行,下层民众以中式衫袄和抿裆裤为主。

——摘编自《近代中国社会的新陈代谢》等

材料三 50年代全国人民在建国之初,热烈拥戴社会主义革命,自动穿起蓝色、蓝灰色的干部服、列宁装,长衫马褂已基本没有人去穿。十年浩劫当中,人们只敢穿灰色、蓝色的制服,青年学生只穿草绿色军便衣;“四人帮”出于政治目的,炮制了一种所谓“仿宋式”的连衣裙,强令京、津、沪等大城市进行兜售,应者较少。

——摘编自《中国服装史》

(1)依据材料一并结合所学,概括明初服饰的特点并说明形成的原因。

(2)依据材料二并结合所学,概括清末民初服饰变化的趋势及其社会背景。

(3)结合三段材料,谈谈你对服饰发展演变的认识。

问题一:中国古代丝绸生产格局

秦汉时代,渭水上游的陇山山脉,一片葱茏。凭借地利,黄河中下游地区农村,户户种桑麻。此后,桑麻种植开始向南发展到湖北、湖南和四川,向北发展到今天的内蒙古地区。汉代的纺织品,以临淄和襄邑(今河南)所产最为有名,而且种类多,产量大,有名贵的锦、绢、纱等。然而,作为许多时代帝王的京畿重地,建筑宫室,营建坟墓,所耗树木无法计算。唐代以后,北方环境发生变化,渭水的流量明显减少,航运也不见记载,秦岭北麓的森林已经无影无踪了。丝织业经过唐末五代及北宋一个长时期的发展,也改变了唐中叶以前的面貌。北宋时,丝织业的产地逐渐形成两浙和四川两个中心……整个沿海地带都比较发达。

——摘编自《简明宋史》《中国历史地理谈丛》

(1)根据以上材料,说明我国古代丝绸生产格局的变化。结合所学分析其成因。

问题二:中国近代丝绸企业的兴衰

1873年,陈启沅回国创办机器缫丝厂。几年之后,南海县知县查封该厂,给机器缫丝业定了几条罪状:一是每偈约用女工四百余人,男工一百余人,无论男女混集,易生瓜李之嫌。二是统计江浦一带,共有机器一十一座,应用四千四百余人,以一敌十较之,实夺四万四千余人之生业……自应永远勒停,以安民业。这样,以继昌隆为开端的十家机器缫丝厂惨遭“腰斩”了。

——摘编自《办理学堂乡情形第二禀》

(2)阅读材料,结合所学,完成以下调查报告。

| 关于继昌隆缫丝厂的调查报告 | |

| 创建背景 | |

| 受阻原因 | |