材料一 汉代五口之家农户税赋负担简表

| 财产税 | 人头税 | |||||||

| 土地 (亩) | 产量 (石) | 税率 | 粮价 (钱/石) | 土地税 (钱) | 刍稿 (钱) | 更赋 (钱) | 算赋 (钱) | 口赋 (钱) |

| 70 | 150 | 1/30 | 约80 | 约400 | 小于50 | 约3450 | 最多60 | 至少240 |

——摘编自张敬群《中国税制演进规律初探——三条脉络、四个节点、五个阶段》

材料二 东汉田租以产量为标准,实行三十税一之制。至建安五年,“曹操始制新科”,“收田租亩四升,户出绢二匹,绵二斤”。曹魏“制新科”后,河东号称“百姓劝农,家家丰实”,冀州号称“户口最多,田多垦辟”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括曹魏的租调制对汉代赋税所做的调整。(2)根据材料并结合所学知识,评析曹魏的租调制。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 1872—1875年,清政府选派的120名留美幼童分批到达美国。

1877年,李鸿章在给留学事务所的信中指出,出洋学生内有颖异可造之材,望送入矿务学堂,先穷究其理器,一二年后再令游览美国五金矿所,融会贯通,可得上等考单,确有把握,然后遣回,再发往各省矿局试用,庶于国计有裨,千祈留意。

1880年,留学生监督吴子登向总理衙门进言:外洋风俗,流弊多端,各学生腹少儒书,德性未坚,尚未究彼技能,实易沾其恶习。他日纵能学成回国,非特无益于国家,亦且有害于社会。其时,美国由于经济危机,掀起一股排华逆流,中国学生被禁止进入美国陆海军学校学习。在这种内外交困的情况下,连当时力主派留学生的洋务首领李鸿章也站在了否定留学生的一边。

1881年,清政府决定将留美学生全部撤回,当年秋天,留美学生全部返回国内。

—摘编自吴霓《中国人留学史话》

根据材料,结合所学知识,就“留美幼童一事的兴废”对李鸿章或吴子登的观点予以评析。(要求:观点明确,史实准确,符合逻辑,表述清晰)

材料一 萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖还,见宫阙壮甚,怒,谓萧何曰:天下匈匈苦战数岁,成败未可知,是何治宫室过度也?萧何曰:天下方未定,故可因遂就宫室。且夫天子以四海为家,非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。高祖乃说。

——摘自《史记·高祖本纪》

材料二 千年之后的司马光,在其《资治通鉴》中对萧何营造豪华未央宫的理由进行了批驳:“王者以仁义为丽,道德为威,未闻其以宫室镇服天下也。天下未定,当克己节用,以趋民之急。而顾以宫室为先,岂可谓之知所务哉!昔禹卑宫室,而桀为倾宫。创业垂统之君,躬行节俭,以训示子孙。其末流犹入于淫靡,况示之侈乎?孝武(汉武帝)卒以宫室罢敝天下,未必不由酂侯(萧何)启之也。”

——摘编自方拥《中国传统建筑十五讲》

(1)根据材料一、说明汉高祖对萧何营作未央宫的态度,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料一和二、结合所学知识,评析司马光对萧何营作未央宫的看法。

材料一 自秦代以来,郡县制成为社会治理结构的基本定式。然而,中国作为一个地域大国,明显具有地方性与割据性,因而唐朝立国以来就如何治理国家,实行分封还是郡县制展开了激烈的争论。礼部侍郎李百药上《封建论》,强烈反对封建诸侯,中书侍郎颜师古上《论封建表》,提出折中方案。当时朝臣大多反对分疆裂土。魏征谏言:当时天下人心未定,国家财力不足,改革制度的时机尚不成熟。

——摘编自商爱玲《大国治理中的国家结构形式选择——基于封建与郡县之争的考察》

材料二 柳宗元认为,分封制下的职位世袭,并不一定能够确保在位者的贤能,故而很难确保为民服务的责任心。通过对周代社会治理状况的历史考察,柳宗元指出,在封建制下,通常是政治混乱的多而治理得好的少,而周天子又不能撤换不称职的诸侯国君,真正尽心治理地方、爱护人民的人,因此,周代的问题就出在封建制本身。而郡县制下的地方行政长官由于实行选举制,“使贤者居上,不肖者居下,而后可以理安”,即使出现问题,也能够随时加以撤换,即“有罪得以黜”。因此,郡县制与分封制相比是进步的,有利于国家的治理,维护了“公”。

——摘编自彭新武《“分封”与“郡县”之辨的复杂意蕴》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析唐代采用郡县制而非分封制的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析唐代“分封”与“郡县”之争。

材料 “初,高祖受禅,以天下未定,广封宗室以威天下。”太宗即位后,就“遍封宗子”问题征求意见,尚书右仆射封德彝认为“遍封宗子”“不便”;魏征认为如果封建诸侯,会造成财政困难;李百药说封建会导致宗室间攻战相残。柳宗元在《过秦论》中列举秦朝“有叛民无叛吏”、汉代“有叛国,而无叛郡”、唐代“有叛将无叛州”,由此证明“州县之设,固不可革也”。

萧瑀认为:“国祚所以长久者,莫若封诸侯以为磐石之固。秦并六国,罢侯置守,二代而亡。汉有天下,郡、国参建,亦得年余四百。魏、晋废之,不能永久。”虽然分封制遭到大多数大臣的反对,太宗也明确表示“朕理天下,本为百姓,非欲劳百姓以养己之亲也。”但贞观十一年太宗诏曰:“设官司以制海内,建藩屏以辅王室”,先后任命了21个亲王和14位杰出功臣为世袭的州府刺史。正如刘秩所说:“设爵无土,署官不职者也。”

白居易在《议封建论郡县》中认为周代封建诸侯而亡是因为“上失其道,天厌其德,非为封建之弊也”,秦无分封而灭是因为“群其毒,人离其心,非唯郡县之咎也”,汉代七国之乱乃“宠而失教,立不选贤,非独强大之故也。”“繇是观之,苟固其本,导其源,虽郡与国,俱可理而安矣;苟逾其防,失其柄,虽侯与守,俱能乱且危矣。”

——摘编自冯辉《中国古代分封制与郡县制之争》

(1)根据材料,概括唐代关于“分封郡县之争”的主要分歧。(2)根据材料结合所学知识,对唐代关于“分封郡县之争”的任意一个主张进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

材料一 西汉初年,推行郡国并存的二元政体,产生了政治保守、人才匮乏的问题。建元元年(公元前140年),汉武帝广招天下贤士,董仲舒以“天人三策”得到赏识。思想大一统,必须辅之以政治上的高度集权制,才能得以有效推行。为此,汉武帝在解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域大刀阔斧地推行了制度变革。其后,汉武帝基于构建“大一统”王朝的需要,先后对匈奴、南越、西域、西南夷等展开了一系列经略行动。

——摘编自李大龙《汉武帝“大一统”思想的形成及实践》等

材料二 唐初,国内战争刚刚结束,灾害频繁。贞观元年(627 年)三月,长孙皇后也亲率内外命妇养蚕。唐太宗时期,朝堂出现了“君臣上下,各尽至公,共相切磋,以成治道”的局面。与此同时,羁縻府州制度和军镇屯戍制度得以确立,突厥、契丹纷纷来降,唐朝取得了对周边民族交往战略上的主动权。唐太宗曾言:“自古皆贵中华,贱夷狄,肤独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

——摘编自刘歆立《唐太宗治国理政思想剖析》等

材料三 清朝迁都北京后,承继明朝基本制度而损益之,通过科举制度等名利之具笼络知识分子,惩治贪腐,荡涤积弊,推行耗羡归公和养廉银等制度,堵塞私派加征,先后推行“盛世滋丁,永不加赋”和摊丁入亩、士民一体当差等政策。清朝平衡了满汉和其他少数民族的关系,成为中国历史上处理民族关系水平较高的王朝。清政府废除圈地、投充等弊政,招徕流亡,奖励垦荒;组织大规模的治河导运,实现了黄淮百年安澜、漕运畅通;推广种植玉米、番薯、马铃薯等作物。在各族人民的共同艰苦奋斗下,清朝经济繁荣、民族统一,达到了封建社会发展史上的一个高峰。

——摘编自顾春《康乾盛世——清王朝的兴衰史鉴(三)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较汉武帝与唐太宗治国理政措施的异同。(2)根据上述材料并结合所学知识,评析中国古代的所谓“盛世”(“治世”)。

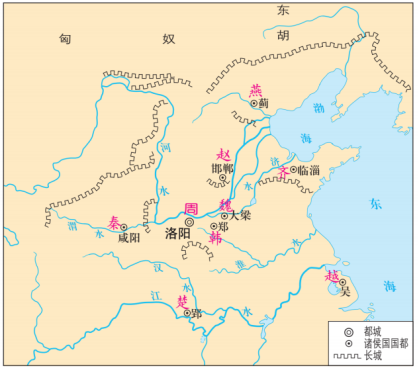

材料一 战国形势图

材料二 皇帝奋威,德并诸侯,初一泰平。堕坏城郭,决通川防,夷去险阻。

——摘编自《史记·秦始皇本纪》

秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北避戎狄,收河南,筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延表万余里。

——摘编自《史记·蒙恬列传》

材料三 清朝入关后,一直没有修缮过长城,康熙三十年(1691),古北口一带的城墙有不少地方损坏倒塌,边防总兵蔡元上疏朝廷请求修缮,工部等建议康熙帝予以批准。康熙帝认为“帝王治天下自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当,可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。”

——摘编自《清圣祖实录》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出秦朝修筑长城与战国修筑长城的不同之处。(2)根据材料三并结合所学知识,评析康熙帝对修筑长城的看法。

材料一 故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝;迁官袭级,则官职大而愈治。夫爵禄大而官职治,王之道也。(注:宰相一词最早见于《韩非子·显学》。此处,宰相泛指有权势的官员,并不特指某一官职)

——韩非子《韩非子·显学》

材料二 中国历史上曾经存在各种选拔人才的标准,或以血统,或以军功,或以赀财,或以德行,或以才干,等等。但是不容否认,除夏商周时期是以血缘为唯一标准外,其余的大部分时期,德才是文官选拔标准的主旋律。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料三 中国古代监察体制的独立是一项系统性的制度设计。中国古代地方监察机关与地方行政机关相分离,直接从属于中央监察机关。中国古代监察范围宽泛,如汉初的《监御史九条》中,监察有讼者、盗贼者、伪铸钱者、非所当服者等。弹奏对象既可纠弹“官非其人”,也可议奏言“政非其理”。据统计,清代科道官共上奏疏687篇,其中弹劾之疏约占30%,言事之疏约占70%。许多事项实际上都是国家治理和社会管理中的一般事务。中国古代的监察不仅“劾”,还有“举(荐)”,其功能是罚赏俱有。此外,古代监察在违法犯罪发生之前就介入“事前监察”。在帝国政体下,监察的独立只能是外在的、相对的,而依附皇权是内在的、绝对的。

——摘编自艾永明《中国古代监察体制评析》

(1)结合所学知识,从人才选拔的角度分析材料一观点产生的时代背景,并根据材料二、指出古代文官选拔标准的变化。

(2)根据材料三、概括中国古代监察体制的基本特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简述对我国现代人才建设的启示。

材料 1993年,美国学者塞缪尔·亨廷颁发表《文明的冲突》一文,称冷战结束后,文明之间的斗争将取代意识形态斗争,成为国际舞台上的主要冲突。1996年,他直言“世界上最重要的国家绝大多数来自不同的文明,最可能逐步升级为更大规模战争的地区冲突”。亨廷顿强调,西方文明将受到所有其他文明的挑战。“文明冲突论”一经提出,就伴随着争议和批评。总的来说,学界对他的批评主要是认为他夸大了文明间对立,过分强调文明间冲突的一面。

——摘编自张旭鹏《“文明冲突论”逃蔽了冲突的本质》

根据材料并结合所学世界史的相关知识,评析亨廷顿的“文明冲突论”。(要求:观点明确,逻辑清晰;表述成文,史论结合)材料一 1971年8月15日尼克松宣布实行“新经济政策”,其主要内容为:冻结工资、物价、房租,要求国会削减联邦开支,停止外国中央银行用美元向美国兑换黄金,对进口商品增收10%的附加税,对外援助减少10%。

新经济政策引起了西欧及日本等国的强烈反应,除纽约和东京外,各国的黄金和外汇市场纷纷关闭。经过激烈的斗争和谈判,1971年12月18日,十国集团部长在美国华盛顿的史密森学会举行会议,达成“史密森协议”。主要内容有:

20.美元对黄金贬值7.89%,每盎司黄金的官价由$35提高到$38。

21.调整汇率平价,美元平均贬值10%,其他欧美主要货币升值。

22.非储备货币对美元的波动允许幅度由正负1%调整为正负2.25%。

23.美国政府取消10%的临时进口附加税。

材料二 1972年2月主要货币对美元的汇率变化情况表(基数1971年4月30日)

| 货币名称 | 对美元升值百分比 | 货币名称 | 对美元升值百分比 |

| 比利时法郎 | 11.57 | 荷兰盾 | 11.57 |

| 法郎 | 8.57 | 瑞典克朗 | 7.48 |

| 联邦德国马克 | 13.57 | 瑞士法郎 | 13.88 |

| 里拉 | 7.48 | 英镑 | 8.57 |

| 日元 | 16.88 | 加拿大元 | 浮动 |

——摘编自彭春林《尼克松政府应对“美元危机”的探究(1971-1973)》等

(1)尼克松政府为什么实行“新经济政策”?(2)结合所学知识,对“史密森协议”进行评析。