材料一1922年5月,中国社会主义青年团第一次代表大会在广州召开。大会接受了中国共产党的主张,第一次明确地提出“铲除武人政治和国际资本帝国主义的压迫”。这次大会使中国社会主义青年团实现了思想上、组织上的统一,成为纲领明确的、全国性的先进青年组织。

——《党有号召、团有行动——回望共青团历史上的重要会议》

(1)为什么中国社会主义青年团第一次代表大会提出要“铲除武人政治和国际帝国主义的压迫”?结合材料一及相关史实,谈谈你的理解。

材料二 不同时期共青团的方针、任务简表

| 1949年4月,中国新民主主义青年团第一次全国代表大会 | 在党的领导下继续完成打垮旧社会的任务,还要担任创造与建设新民主主义社会的新任务,在即将灭亡的旧社会的基础上建设新社会,教育培养青年一代积极地参加新民主主义社会建设 |

| 1953年6月,中国新民主主义青年团第二次全国代表大会 | 在建设祖国的伟大斗争中,协助党以共产主义精神教育团员和青年,遵循我们伟大领袖毛主席指引的方向,为逐步实现国家工业化和逐步过渡到社会主义而奋斗 |

| 1957年5月,中国新民主主义青年团第三次全国代表大会 | 大会一致通过《关于将中国新民主主义青年团改名为中国共产主义青年团的决议》。共青团今后的方针任务是:团结和教育全国青年,在党的领导下,为完成党的八大所提出的尽可能迅速地把我国建设成为一个伟大的社会主义国家这个历史任务而奋斗 |

| 1981年8月,中国共产主义青年团十届三中全会 | 以实现社会主义四个现代化为中心;以“争当新长征突击手”、“争当建设社会主义精神文明的先锋”为口号;以加强和改善思想政治工作、带领青年为“四化”贡献青春、关心青年的切身利益、提高团员质量、增强团的战斗力为基本工作 |

材料一 黄帝被奉为中华民族人文初祖,黄帝传说源源流长。春秋战国时期,“百家皆言黄帝”。

孔子曰:“黄帝者……以与炎帝战于阪泉之野,三战而后克之。始垂衣裳,作为黼黻(礼服)。治民以顺天地之纪……播时百谷,尝味草木,仁厚及于鸟兽昆虫。”

——《大戴礼记•五帝德》

黄帝之治天下,使民心一(使百姓保持质朴本真之心),民有其亲死不哭而民不非也。

——《庄子•大宗师篇》

神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为(制定)君臣上下之义,父子兄弟之礼,夫妇妃匹之合,内行刀锯(刑罚),外用甲兵,故时变也。

——《商君书•画策》

(1)阅读材料一,比较诸子笔下黄帝形象的异同,结合春秋战国时期的思想状况,说明异同产生的原因。

材料二 汉武帝初年,汾阴巫锦掘地获一古鼎,群臣以“太帝兴神鼎一”、“黄帝作宝鼎三”、“禹收九牧之金,铸九鼎”相贺。公孙卿认定武帝所获之鼎即黄帝之鼎,视该鼎为天子“受命而帝”的天降祥瑞。武帝遂供鼎于帝廷。元封元年,汉武帝“北巡朔方,勒兵十余万,还祭黄帝冢桥山”。太初元年,汉武帝采纳臣僚建议,认为黄帝主土德,位居中央,“五行莫贵于土”,“五行莫贵于黄”,定汉以“土德”受命,“以正月为岁首,而色上黄”。

——摘编自邓乐群《秦汉时期炎黄崇拜的神人转换》、张茂泽《黄帝与黄帝祭祀》等

(2)阅读材料二,结合所学,分析汉武帝推崇黄帝的目的。

材料一 明王朝是以国家权力对编户的控制为基础的,这种控制以“画地为牢”的里甲制为基础,以“配户当差”的方式实现。随着社会的发展,这种体制难以维系国家统治秩序。原有大户负担重,小户负担轻的佥派差役原则,实际往往演变为佥派中农、贫农负担差役。此外,明中期以来,官豪之家纷纷求田问舍,广置田产。面对这种现象,地方官员采取种种权宜变通措施,朝着利用白银货币作为核算和支付手段的方向发展。根据史书推算,这一时期国内的年均白银产量大约三万两左右,而一艘马尼拉大帆船的载银额度,可达四十余万两。

材料二 随着赋役制度调整的完成,大量白银作为支付手段进入政府资源运用领域,改变了整个赋税财政体系的运作机制,使明朝政府财政货币化。在这一变化下,国家各种财政收入最后都以白银形式进入国库,国家财政的支出,如:官俸、军费、佥募劳役等,都以白银形式支出。这种以白银为运作手段的治理方式与依赖控制人身关系来运作的治理是不同的。如:明代初期作为征收赋役依据的黄册,“户”的内容主要记载男女人口和财产构成。到了万历年间,作为征收赋役依据的实征册,“户”下的登记内容是土地财产和税额。到了清代,一户可有两千余人(这时的户明显不是一个家户)。这时,国家不必控制具体实在的家户,继而提供了国家与社会之间产生各种中介力量的空间,以及社会成员之间交往和组织的可能性,维持社会稳定更多是通过乡村中的礼仪秩序和王朝正统的文化象征。

——摘编自侯旭东、甘阳编《新雅中国史八讲》

(1)阅读材料一,概括明代中期的社会现象。

(2)阅读上述材料,谈谈你对明清时期“白银与国家治理”关系的理解。

材料一 1494年1月哥伦布写给西班牙国王夫妇的报告写道:“这里需要各种物资,粮食应该(继续)运到这里,直到我们在这里播种和栽种的作物收获为止。我们要的是小麦、大麦和葡萄藤。……应该运来一些活羊,最好是羊羔,母的比公的更好;还要公母都有的牛犊。……这里多么需要有角的牛羊和驮载的役畜……如果在一千个移民中有一百骑兵,那将很不错,而且是甚为有益的。”

材料二 马作为畜力的使用,改变了美洲以人力为主的劳动模式。羊随哥伦布于1493年到达。16世纪初,牛也被引进美洲的峡谷地带和中美洲。美洲有大片肥沃的草场,特别适合放牧牛群、羊群。膘肥奶足的牛羊为人们提供了肉食和奶类,渐渐取代猪肉,促进了人口的营养和健康。牛仔们放牧牛群,催生了美洲的特色文化。除这些大动物之外,老鼠也藏在航船中漂洋过海到了美洲,这对美洲的生态链产生了巨大的影响。

(1)阅读材料一、二,谈谈你对哥伦布大交换影响的认识。

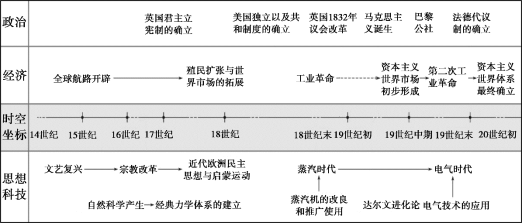

材料三

(2)依据材料三,并结合世界近现代史的具体史实,自拟论题进行论述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

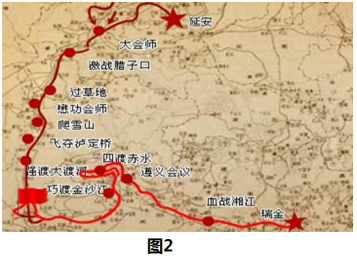

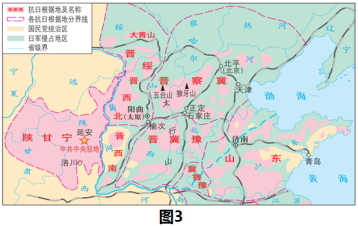

(1)观察以上四幅地图,提取地图信息,指出与其相对应的历史时期。

(2)结合四幅地图和所学,分析中国共产党是如何领导中国革命走向胜利的。

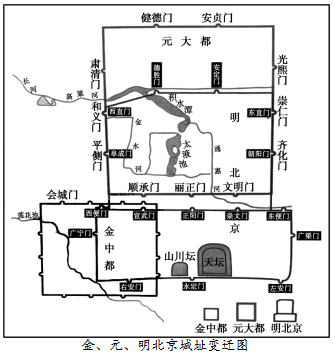

材料一

(1)依据上图对金、元、明北京城址变迁和城市布局进行简要说明。

材料二 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上完全成为统一和不可分割的整体……由此开始民族得到了南北大调动、大迁徙、大融合,改变了民族人口分布的格局。民族意识、中国观念也发生了重大变化,契丹人、汉人、党项人、女真人,同是国人,今皆一家。

(2)依据材料和所学,分析辽金时期政治重心开始北移的影响。

材料一 西周实行嫡长子继承制,为保证嫡长子的纯洁性,周代实行一夫一妻多妾制,《周礼》记载:“王者立后、三夫人、九缤、二十七世妇、八十一女御,以备内职焉”。西周礼制还规定,男子二十岁“冠而列丈夫”,女子则十五岁为“及笄”,男女未成年不得成婚。《礼记·曲礼》记载:“男女无媒不交。”西周婚姻的成立,程序上必须符合“六礼”。即纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎,在完成六礼后,婚姻关系才算成立。

材料二 汉代统治者重视儒家思想的教化和礼的调整作用,注重引礼入法。汉代不仅遵循一夫一妻制度,还强调和倡导女子从一而终。其中,汉代的“三纲五常”是伦理道德准则,也是立法的最高原则,其中“夫为妻纲”为婚姻关系中夫妻双方的地位做出了明确的规定,妻子必须遵循丈夫的想法和决定,以丈夫为尊。在结婚要件中,汉代遵循“父母之命,媒灼之言”和“六礼”;汉朝从人性出发,认为男女年龄太小做父母是不理性的,鼓励晚婚。

材料三 唐代,由于当时社会风气开化,社会理念开放,以及受到少数民族婚姻习俗的影响,唐代的礼俗具有了与众不同的变化。例如:离婚比较自由;妇女地位较高。在婚姻成立上,《唐律疏议·户婚》记载“为婚之法,必有行媒”,说明“媒约”的介绍是唐代婚姻成立必不可少的条件。另外唐律首次提出了同姓不婚、亲属不婚、良贱禁婚以及宗教民族等一系列结婚的禁止性条件。

(1)阅读材料一、二,指出汉代婚姻制度和西周婚姻制度的异同,结合所学分析汉代婚姻制度注重“引礼入法”的原因。

(2)阅读材料三,概括唐朝时期婚姻制度的主要特点。

材料 明治以前,受朱子学影响,日本思想界多批判王安石及其新法。明治时期,日本对王安石的关注提升。有人认为,当时日本国势与赵家相类,外患不在辽夏之下。后来,随着国家主义思潮膨胀,思想界对王安石的评价发生根本变化,赞扬其辅佐神宗,务在富国强兵。有人将宋神宗比拟为振兴王权、宣扬国威的路易十四,将王安石比作法国重商主义的典范范柯尔贝尔。更有留学西欧的学者引王安石为知己,认为其经济政策一改中国传统的退守主义,变为扩展财源的积极主义;取市易、青苗、均输等干涉主义手段,使国家握有利权;义取之以道,兴实利与人民,令国民不被其害。破空前古,正与当时泰西经济观念相同。

——摘编自张呈忠《日本近代化进程中的王安石变法研究》等

(1)据材料概括说明明治时期日本思想家对王安石变法的认识。

(2)据材料并结合所学知识,说明以上认识产生的原因。

材料一 明制,新皇帝登极后,及诏修前朝实录。有《明太祖实录》《明太宗实录》等共修十三朝实录(建文朝无实录)。其中《明太祖实录》凡三修,初修于建文元年

材料二 《明史》为清代官修的前朝正史,《明史》的正式开馆修纂始于清顺治二年五月初二(1645年5月26日,清军入关之初)。《明史》中,明初于黑龙江下游设奴儿干都司之事,《明史•地理志》中漏而不述,只见于《兵志》,称:洪武,永乐间边外归附者,官其长,为都督、都指挥、指挥、千百户、镇抚等官,赐以敕书印记,设都司卫所。下列:“都司(奴儿干都司)”,再列卫三百八十四。所谓“边外归附者”即女真各部。至于蒙古、西番,则均直书其名。

——改编自白寿彝总主编《中国通史》第九卷

(1)指出《明实录》和《明史》属于哪一类型的文献史料?

(2)根据材料并结合所学,分别分析《明太祖实录》和《明史》的编纂特点和目的?

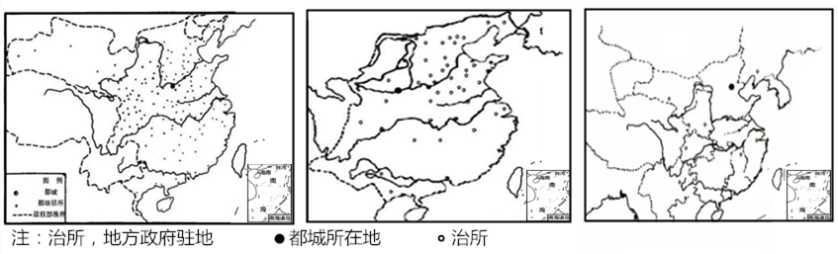

(1)以上三幅图是秦、隋、元三个朝代一级地方行政区治所示意图。观察图片分别指出三幅图对应的朝代。

(2)一级地方行政区治所的分布与政治、经济(包括人口数量)等有密切关系。从秦到元一级地方行政区治所南北密度分布有何变化?并简析导致其变化的具体原因。