材料 关于“工业革命中普通劳工生活水平”的问题,在20世纪英国历史学界曾引发一场激烈而持久的争论。1929年,克拉潘的《现代英国经济史(第一卷)》出版,书中提出:18世纪末至19世纪中期,劳工生活标准在实际工资、居住条件等方面都有所改善,以往“工人阶级的一切一切都每况愈下”的观念是缺乏实证性依据的。哈蒙德提出反驳:更多更好的食品与衣物代替不了工业化对生活质量的破坏。30年代以后越来越多的学者加入争论,并在五六十年代达到最高峰,形成了观点截然相反的两个对阵营垒。

| 乐观派 | 悲观派 |

| 劳工的生活标准并没有因为工业革命而恶化,并从1820年左右不断得到明显改善。 | 工业革命开始后,劳工的生活标准不断恶化,而且工业化本身即是导致恶化的重要原因。 |

| 生活标准指的是“物质生活条件”,是一些可量化的物质性指标,如货币工资、实际工资、物价水平、消费品结构等。 | 生活标准包括更广泛的内容,即生活的“质”的方面。“财富的大部分明显是劳工自己的劳动成果,却又以同样明显的方式落到了雇主的手中,用心理学的观点看,这种现象在人们的感觉中十分酷似生活水平的下降”。 |

| “改善”是一种一般趋势,是整个劳工阶层的平均状况。 | 用实际工资的平均值来说明劳工的生活标准没有意义,因为它忽略了各地区和行业之间、熟练技术工人和占大部分比例的非技术工人之间存在的较大差异。 |

| 经济的持续增长必将带来生活标准的普遍改善。 | 尽管工业革命期间人均产出不断增长,但收入分配的比例却不利于劳动阶级。 |

——摘编自徐滨《英国工业革命中劳工生活标准的争论与辩驳》

根据材料并结合所学世界近现代史知识, 对材料中的观点(整体, 任意派别、学者, 或任意一点均可) 提出自己的看法, 并予以说明。(要求: 看法具体明确,不能简单重复材料中的观点, 说明须史论结合, 表述清晰。)材料 劳模精神(劳动精神、工匠精神)是第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神。新中国成立以来,党和国家先后进行了15次全国劳模评选和表彰,累计表彰3.4万人次。

1950年9月,在首次全国劳模评选活动——全国战斗英雄代表会议和全国工农兵劳动模范代表会议上,共有464人受到表彰,其中工业战线208人,农业战线198人。1960年6月,来自教育和文化等战线的脑力劳动者首次进入表彰行列。这一时期,“团结苦干、无私奉献”的劳模精神已经逐步凝聚成型,“学雷锋”“学铁人”等成为社会风尚。

1979年,首次明确了评选标准:“判断一个职工是不是模范,一个集体是不是先进,归根到底要看其在推动生产力发展方面是不是起了显著的作用,对社会主义建设是不是作了较大的贡献”。这要求劳动者不仅需要吃苦耐劳,更要具备开拓创新的勇气和巧干实干的智慧;不仅仅要带来政治效益,更要产生强大的社会效益和高效率的经济效益。

20世纪90年代以来,劳模群体构成发生了显著变化。2005年,民营企业家和农民工首次受到表彩。以相关职业和特征为关键词检索历年表彰名单,得到如下两表——

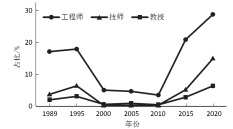

1989年-2020年评选的 工程师、技师、教授劳模占比

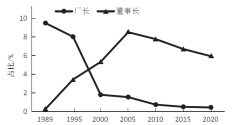

| 1989年-2020年评选的 厂长、董事长劳模占比

|

——摘编自王治东、施政《新中国成立以来劳模精神内涵变迁及其当代启示》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意时期拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

材料一

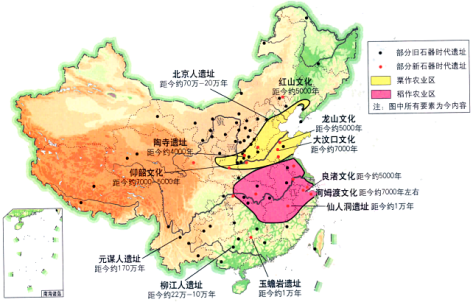

| 各个氏族文化区既相互交流,又逐渐交融,为以后渐渐形成的古代中国文化共同奠定基础。 ——丁季华《中国文化起源“单一中心”说质疑》 |

材料二中央和地方行政机构的兴衰变革,是因阶级斗争和统治集团的内部斗争,以及经济和社会发展的客观需要而发生的……既有适应社会需要的调适性变迁,又有满足行政体制规范化需要的结构性变迁。

——摘编自甘泉、张海鹏、任式楠主编《从文明起源到现代化:中国历史25讲》

根据考古发现,中国畜牧业始终在中国农耕区的周边地区,许多游牧民族逐渐被农耕文化所同化。随着农耕文化的扩张,农耕文化作为中国传统农业文化的主体的格局得到进一步强化。

——摘编自付少平《中国古代农业生物资源的结构性特点》

多民族国家疆域形成的历史进程还依然延续并有了进一步的发展。造成这种状况的原因是多方面的,但实现局部统一或“大一统”的各王朝都以“中国”正统王朝自居是一个很重要的因素。

——林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

材料三

|

结合材料和所学,以“五千年·不断裂”为题写一则短文,阐释中华文明“不断裂”的文化基因。(要求:条理清晰,史论结合,言简意赅)

材料

总统 | 外交方针 |

尼克松 | “尼克松主义”的基本内容包括“三项原则”和“三根支柱”。“三根支柱”是:1.伙伴关系,即美国要与其盟国建立较为均衡的伙伴关系,以此鼓励盟国承担更大的责任;2.实力,即无论是对盟国还是对敌手,美国的政策都必须以实力为基础和后盾;3.谈判,即美国对其敌手要采取灵活态度,进行对话或谈判,以此实现力量平衡。 |

里根 | 里根在其第一任期内,“完全回复到强调通过威胁和使用武力对苏联共产主义进行全球遏制的轨道”。1985年是里根总统第二任期的开始。主要表现在:第一,承认两国在避免一场大战方面有着共同利益。第二,推进军控谈判。第三,出台以公开支持全世界的反共革命为主旨的“里根主义”作为美国对苏联推行新遏制政策的重要部分。 |

布什 | 1989年布什入主白宫后,提出了以实力为依托,更多利用除军事遏制以外的其他手段,鼓励苏东国家从内部发生“和平演变”的“超越遏制战略”作为美国对苏东政策的总纲领。 |

——摘编自徐蓝《20世纪70~90年代冷战态势的演变》

根据材料,围绕第二次世界大战后美国政府外交方针的变化的相关信息,拟定一个恰当的论题,并运用所学知识对其进行简要阐述。(要求:论题明确,史实准确,史论结合,逻辑清晰。)材料 民族国家是一种以民族为载体,以人文传统为纽带而形成的、享有独立主权的政治共同体,它包括明确的疆界、共同的文化传统、独立行使的最高司法权,以及不可剥夺的公民权几个基本要素。关于英国民族国家的形成,沈汉教授指出,近代英国的形成经历了三个阶段:都铎王朝的政府革命,17世纪英国资产阶级革命,19世纪的政府革命,即它经过了一个漫长的历史过程,英国民族国家最终发展成熟。陈晓律教授则揭示了英国民族主义经由诺曼入侵后的孕育时期、清教运动的发展时期和帝国扩张的成型时期等三个阶段的发展,最终形成了第一个工业化民族的民族主义,这对英国民族国家的形成具有重要作用。也有学者指出,英语作为一门语言对英国民族国家的形成作用不可小视,因为“语言往往成为民族政治诉求中的重要内容,在民族主义运动中起着对内唤醒民族意识,凝聚民族向心力,对外同其他民族相区隔的重要作用”。

——摘编自程冷杰、江振春《英国民族国家形成中的语言因素》

根据材料并结合所学知识,就英国民族国家的形成拟定一个论题,并进行阐述。(要求:论题明确,阐述清晰,史论结合。)

材料 表:中国古代地图简史

| 时期 | 概况 |

| 三代及之前 | 据《世本八种》记载,黄帝同蚩尤打仗,曾使用表示“地形物象”的地图;《周礼》记述“司险掌九州之图……而达其道路” |

| 春秋战国 | 《战国策·燕策》中有荆轲刺秦王,献督亢地图,“图穷而匕首见”的记述 |

| 秦汉 | 《史记》记载,萧何入咸阳“收秦丞相御史律令图书藏之”;马王堆汉墓中出土的帛地图《驻军图》是目前发现的世界上最早的彩色军事地图 |

| 魏晋 | 西晋名臣裴秀提出六项制图原则即“制图六体”,长期为中国古代编制地图所遵循 |

| 唐宋 | 唐代宰相贾耽指导编制《海内华夷图》,开创了“古墨今朱”分色编绘历史地图的先河;北宋石刻《九域守令图》是我国传世的地名最多、时间最早的政区地图 |

| 明清 | 《郑和航海图》是我国现存的闻名世界的实用航海图;利玛窦用西法绘制《坤舆万国全图》;康熙令中国官员和西方传教士测绘完成《皇舆全览图》,此为我国第一幅实测全国地图 |

从材料中提取两则或两则以上相互关联的信息,自拟论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

在早期文献中,“江南”如同“中原”、“塞北”、“岭南”、“西域”等名词一样,仅用来表现特定的地理方位, 并非有明确范围的地域区划。秦汉时期,江南主要指的是长江中游以南的地区。比较确切的江南概念到唐代才最终形成。受传统观念的影响,唐前期以山川形便原则来划定地理区划时,江南道的范围完全处于长江以南。由于江南道地域过于广袤,各地差异巨大,唐玄宗时期,又把它分成江南东道、江南西道两部分。今日浙、闽二省与苏、皖南部被划为“江南东道”,其余地区则列入“江南西道”。唐后同期,江南西道又一分为二,西部设置湖南道,东部仍称江南西道,简称江西道;江南东道则被再分为浙西、浙东、宣歙、福建四个道。到了宋代,为着财政上的方便,设置了许多“路”,唐时的江南东道被分为两浙路、福建路与江南东路。明清以来,江南指的镇江以东的江苏南部及浙江北部,更加狭义的范围,则仅指太湖流域。这一地区工农业生产发达,文化高度繁荣,迄今为止,一直走在全国的前列。

——摘编自李伯重《简论“江南地区”的界定》、周振鹤《释江南》

请以“江南”概念的演变为主题,结合所学知识,自拟论题并予以说明。(要求:明确写出论题,说明须史论结合。)材料 《史记》“述往事,思来者”,司马迁以黄帝、颛项、帝喾、尧和舜为五帝,并以黄帝为中国古史的开篇,其中必有深意。

| 特征 | 事迹 | |

| 黄帝 | 发展生产力的军事盟主 | 当时“诸侯相侵伐,暴虐百姓”,因此“黄帝修德振兵,治五气,艺五种(五谷)”,以征不顺者,并“置左右大监,监于万国”。 |

| 颛顼 | 世俗权力和宗教权力的整合 | 养材以任地,载时以象天,依鬼神,(祖先、神灵):以制义,治气以教化,洁诚以祭祀。 |

| 帝喾 | 仁而威,惠而信,修身而天下服。取地之财而节用之,抚教万民而利诲之……鬼神而敬事之。 | |

| 尧 | 德治观念形成国家统治形态完善 | 能明驯德,以亲九族。九族既睦,便章百姓。百姓昭明,合和万国。 |

| 舜 | 制定各种刑罚,规定“眚灾过(过失犯罪),赦;怙终贼,刑”。行厚德,远佞人,“三岁一考功,三考绌陟”;禹、皋陶、契、后稷等22人各司其职,“咸成厥功”,“四海之内咸戴帝舜之功”。 |

——摘编自侯旭东、甘阳主编《新雅中国史八讲》

提取材料信息,并结合所学中国古代史知识,对司马迁的“深意”加以阐述。(要求:观点明确,表述成文,持论有据,逻辑清晰。)

材料 唐代实行科举制度以后,打破了士族门阀对官吏选任的垄断,有效地巩固了封建统治的基础。通过推行科举制度,唐代选拔官员的范围从魏晋时期少数豪门望族,扩展到地主阶级各个阶层。参加科举者的门第、品行限制并不严格,他们所代表的阶层也比较广泛,这对加强唐王朝的中央集权统治发挥着极大的作用。唐代举子在参加科举考试前,要进行“行卷”。所谓“行卷”,就是应试者将自己的文学创作在考试前写成卷轴送呈至当时有较高声望地位的人,请求他们向主持考试的礼部侍郎推荐。投“行卷”是为了“公荐”。“公荐”就是声望地位较高的公卿大臣向考官推荐考生

——摘编自庞峰伟《略论唐代科举制度的弊端》

根据材料并结合所学知识,围绕“科举制实行中政府与名门望族的关系”提出观点,并进行论证。(要求:观点明确,史料真实,史论结合)

材料 在新中国建立后的最初十年中,中国人民经历了若干战事,身处“冷战”时期的热战前线,中国共产党领导中国人民进行现代化的过程中,试图打破国际旧秩序,逐步成为一支重要力量步入国际社会。国内社会发生了翻天覆地的变化,中国共产党统一了国民政府所不曾实际控制的广袤领土,增强了四亿至六亿人口的国民意识。其间,中央政府借助国际法的主权概念,借助民众长期饱受外国侵略掠夺之苦的心理和日益升温的国际“冷战”形势。整合了新的认同共同体,重塑社会结构,使得一个个“中国人”从此站起来了。

——摘编自吕迅《国民与国家:新中国主权确立的社会意义》

根据材料,围绕“新中国成立初期的国家认同”自拟一个具体论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整。)