材料一 纵观中国历史,有三次因战争而引发的人口大规模南迁,分别是:西晋末年晋元帝司马睿渡江,定都建康(今江苏南京);唐代“安史之乱”后,大批中原人为避战祸而南下迁徙;北宋末年“靖康之变”后,宋高宗赵构率众渡江,建都临安(今浙江杭州)。……历史从不以人的意志为转移,大大小小的战争在让无数百姓流离失所、惨遭屠戮的同时,客观上也打破了限制交流互鉴的种种阻碍,加快了人口迁徙、民族融合的进程,华夏文明也借此主动或被动地向四周辐射、扩散,对东亚乃至世界文化产生了极为深远的影响。

——谢清果、王 真著《衣冠南渡:华夏文明传播的历史记忆与民族融合》

材料二 进入阶级社会后,特别是随欧洲进入资本主义社会,生产力迅速得到发展,大批农 民和手工业者破产;同时因为新大陆的发现,他们中的许多人和部分商人及冒险家等,为谋求生路或财富,纷纷漂洋过海到新大陆,故从15世纪末期到20世纪初期出现了人类历史上 第二次人口大迁移,此过程人口的迁移主要是由非洲和欧洲迁至南、北美洲及大洋洲.从非洲迁出的人口,是作为劳动力被殖民统治者从非洲大陆掠夺贩运到美洲的.从16世纪初期到 19世纪70年代,迁移到美洲的黑人达 2000万,到南亚、西亚的人数也有1000—1500万 ,另有约4000万人在贩卖途中被折磨致死,这一时期非洲损失了大约1亿人口。

——李京东著《世界人口迁移现象透视》

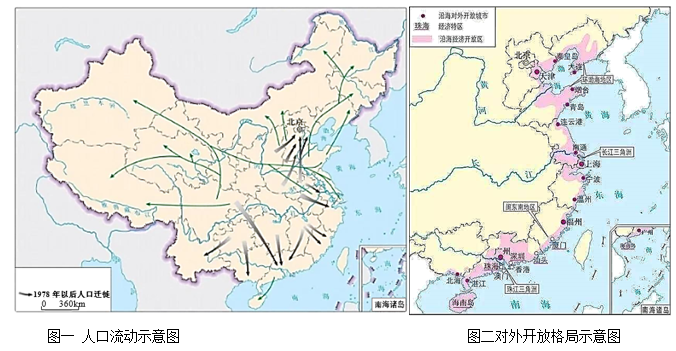

材料三 下面是1978年后我国人口流动和改革开放格局示意图。

| 大事年表: 1.1978年十一届三中全会召开 2.1980年深圳、珠海、汕头和厦门经济特区建立 3.1983年农村经济基本实行家庭联产承包责任制 4.1984年以城市为中点的经济体制改革开始 5.1985年开辟沿海经济开放区 6.1989年农民工流动潮流出现,简称“民工潮” |

(1)根据材料一,结合所学,分析人口迁移对中国历史的影响。

(2)根据材料二,概括人类第二次人口大迁移的原因。结合所学,分析第二次人口大迁移的影响。

(3)根据材料三,概括图一人口的流动方向。结合右侧大事年表,说一说图一与图二的内在联系。

材料一 近代报刊的发展与主流思想的传播息息相关。

| 序号 | 创刊时间 | 主编 | 名称 | 刊载文章 |

| ① | 1897年 | 严复 | 《国闻报》 | 《论世变之亟》 |

| ② | 1910年 | 宋教仁 | 《民立报》 | 《武汉大风云》 |

| ③ | 1941年 | 杨松 | 《解放日报》 | 《列宁论群众观点》 |

宣传马克思主义思想为主的是

宣传资产阶级革命思想为主的是

宣传维新派思想为主的是

材料二

|

|

|

|

| ①1949年10月1日,《人民日报》刊载中央人民政府成立相关文章。 | ②1950年6月26日,《人民日报》报道了朝鲜战争的爆发。 | ③1950年6月30日,《人民日报》上刊登的《中华人民共和国土地改革法》。 | ④1953年1月1日,《人民日报》发表社论,宣布:今年将开始执行国家建设的第一个五年计划。 |

|

|

|

|

| ⑤1955年4月15日《人民报》报道:周恩来总理率领我国代表团出席亚非会议。 | ⑥1956年,《新湖南报》刊发图片专版庆祝社会主义改造的伟大胜利。 | ⑦1978年12月24日,《人民日报》第一版刊发党的十一届三中全会公报。 | ⑧1979年8月8日的《安徽日报》,头版报道了小岗村 “大包干”事迹。 |

示例:选择:报纸④⑥。

④:1953-1957年,第一个五年计划完成。我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

⑥:1956年,对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造的完成,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变。我国从此进入社会主义初级阶段。

三大改造使得原本分散、落后、低效率的生产方式得到了改善,为工业化提供了更多的原材料和市场需求,促进了工业化的顺利进行。

材料一 唐朝统治者在宗教、文化、艺术方面采取兼收并蓄政策,中外文化交流活动更是日益频繁,文化艺术也发展到一个新高峰。在统治者的大力提倡下,广泛吸收外来音乐的有利因素。例如,高丽乐在唐朝宫廷受到重视被列为唐九部乐、十部乐之一。

——摘自《唐代长安的对外开放及其意义》

材料二 鉴真(688—763),扬州大明寺的高僧,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。经6次努力,最终到达日本。他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

——整理自部编教材《唐朝的中外文件交流》

材料三 伊斯兰教创始人穆罕默德曾对他的弟子说:“学问虽远在中国,亦当求之。”安史之乱前的唐朝,处在强国稳定时期,因此唐王朝鼓励外国商人到中国贸易,周边各国的侍臣和商人,纷纷前来中国,与中国通商往来的国家发展到70多个,出现了前所未有的盛况。唐文化传播到东西方各国,对许多国家产生了巨大的影响。

材料四 在唐三彩及唐诗中,骏马、骆驼和胡人,成为具有代表性的唐代文化符号,这也是丝绸之路兴盛的具体表现。唐代文化对朝鲜、日本等国家的发展影响广而深,这些影响至今仍然不同程度地存在着。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)根据材料一、概括唐朝对外开放的特点。(2)材料三提及“与中国通商往来的国家发展到70多个”,结合材料和所学知识分析其中的原因是什么?

(3)阅读以上材料,提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰)

材料一 北宋初,生产得到恢复和发展,商品贸易活动日益繁荣,市场对钱币的需求量骤增,以致宋朝从一建国就面临着货币供给不足,及地区间货币流通被分割的局面。铁钱既笨重难携以致远,又因私铸多而流通受阻……当地一些既有信用、又有大量财富的巨富豪商,为交子在成都的最初发行提供了信用基础。此外,先进的印刷术也为交子的印刷创造了便利的条件。

——《宋元纸币流通及其在世界货币史上的地位》

(1)写出交子的地位。根据材料一、概括交子产生的原因。材料二 朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足。”

——陆游

(2)材料二反映了古代中国经济格局呈现出怎样的变化趋势?这种趋势最终在什么时候完成?材料三 有学者查阅资料粗略得出清朝前期人口统计表

| 时间 | 顺治18年(1661年) | 康熙9年(1670年) | 乾隆8年(1743年) | 乾隆59年(1794年) |

| 全国人口数(万人) | 1920 | 1939 | 15000 | 31000 |

材料一

| 人物 | 言论 |

| 孔子 | 因民之所利而利之。省力役,薄赋敛,则民富矣。 |

| 孟子 | 民为贵,社稷次之,君为轻。取于民有制(节制)。 |

| 汉文帝 | 农,天下之大本也,民所持以生也。 |

| 唐太宗 | 为君之道,必先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。 |

| 元世祖 | 国以民为本,民以衣食为本,衣食以农桑为本。 |

材料二

| ① | 列宁在调查后认为,只有改变政策,才能恢复和发展生产。1921年春,苏维埃政府以征收粮食税代替余粮收集制;允许使用雇佣劳动力和出租土地,农民可以自由买卖纳税后的剩余产品;实行按劳取酬的工资制。 |

| ② | 1927年,苏联政府宣布逐步由8小时工作制向7小时工作制过渡。1940年,苏联职工的实际工资比1913年增长了5倍。国家实行普遍就业保障、免费义务教育、免费医疗等社会保障制度。 |

——摘编自《社会主义发展简史》

材料三

| 毛泽东继承了我国优秀传统文化,运用马克思主义基本原理,提出“全心全意为人民服务”的主张,将其作为改善民生的思想保证。 | 邓小平同志多次强调指出,只有通过不断发展生产力,提高广大人民群众的生活水平,才能最终消灭贫穷,也只有这样才真正符合社会主义的要求。 | 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把“人民对美好生活的向往”作为奋斗目标,不断加大民生投入力度,着力提高民生保障水平。 |

——摘编自陈丽华《中国民生思想的发展脉络》

(1)依据材料一,概括表格中人物言论反映出的共同主张。结合所学,任选两位人物,分别说出该人物采取的与其言论相符的措施。(2)依据材料二并结合所学,说出①阶段所采取的政策。概括两个阶段所采取措施的共同影响。

(3)依据材料三并结合所学,概括中国共产党民生思想的特点。结合史实说明中国共产党民生思想的实践。

材料一 关于燕国始封地,古籍记载出入较大,有多种说法。1962年以后,考古学家在房山琉璃河进行发掘,发现了西周燕都遗址。考古研究表明,城内有平民居住区、手工业作坊、宫殿区,城外有贵族陵寝等。1986年出土的青铜器有“命克侯于燕”等铭文,印证了《史记》记载的“封召公于燕”,并由召公的长子克就封等史实,证明这里是燕国始封地,北京的建城史由唐代推进到3000年前。

——摘编自展圣洁《在琉璃河遗址发现“北京城之源”》

材料二

金中都效仿北宋都城建造,建立三重城郭,宫殿也复制宋宫,还有一条南北贯通的中轴线,两侧建筑对称分布,这是北京作为都城最早的一条中轴线。同时金人把不规则的水面纳入皇城之中,逐水草筑园林、宫室,这一做法反映了女真族游牧生活的特点。 ——摘编自吴文涛《建都序曲——金中都》 | ||

|

|

|

材料三 建国以来,北京进行了四次十大建筑的评选。

| 评选时间 | 十大建筑 | 简介 |

| 1959年 | 人民大会堂、中国革命和中国历史博物馆(今国家博物馆)、中国人民革命军事博物馆、北京火车站等 | 1958年,中央确定修建十大建筑,向国庆十周年献礼。按照“适用、坚固、经济、美观”的原则,10个月内所有建筑完成从设计到竣工的全过程,涉及文化、交通、政治、经济、体育等领域,出现了多样化的创作手法。 |

| 1988年 | 国家图书馆、北京国际饭店、中国人民抗日战争纪念馆等 | 建于1980—1987年之间,既有现代风格,也有民族特色;既有中国人设计,也有外国建筑师的作品;涉及文化、交通、旅游、园林、艺术等领域;建造技术有了长足进步,设计手法上也有新探索。 |

| 2001年 | 中央广播电视塔、新东安市场、国际金融大厦、首都图书馆新馆等 | 建于1988—2000年之间,将时代精神、质量优良、技术先进等作为评选标准,涉及艺术、体育、经济、文化、教育、出版等领域,建筑设计具有时代感,能感到中国建筑的努力和进步。 |

| 2009年 | 国家体育场(鸟巢)、国家游泳中心(水立方)、国家大剧院、首都博物馆等 | 建于2000—2008年之间,涉及交通、体育、艺术、文化、经济等领域。建筑在设计和建造上大多体现了可持续发展的理念和科技创新的应用,不仅是我国自主创新的成果,也填补了许多世界建筑史的空白。 |

(1)依据材料一并结合所学,说出与西周燕都建立直接相关的政治制度。说出房山琉璃河遗址的价值。

(2)依据材料二,概括金中都建造的特点及金中都对北京城发展的作用。以上三个平面图所反映的历史时期中,北京作为全国政治中心的是_______。(填写序号)

(3)依据材料三并结合所学,任选两个评选时间,说出当时十大建筑建设的历史背景。概括建国以来北京十大建筑的特点。

材料一

| 金朝的茶叶主要来自宋朝。金章宗时,大臣说:“现在从上到下都爱饮茶,茶馆随处可见。商旅以丝绢换取宋朝的茶叶,每年花费超过百万。” ——摘译自脱脱《金史》 | 宋代因点茶、斗茶习俗流行,黑釉茶盏异军突起,吉州、耀州、磁州等多地都生产黑釉茶具,颇受欢迎。 ——摘编自陈永昊等《论宋代茶文化的历史贡献和当代价值》 |

材料二 1610年,荷兰人首次向欧洲运销中国茶叶。饮茶之风在欧洲多国开始流行,还传播到了美洲殖民地。

| 史事 | 相关的战争 |

| 1773年,英国授权东印度公司垄断北美的茶叶贸易,引发了北美殖民地的反抗,发生了波士顿倾茶事件,双方矛盾日益激化。 | ① |

| 1805年,英国进口中国茶叶数量约为17万担,到1830年增长到24万担。在正当贸易中,中国处于明显的贸易顺差地位。为扭转不利局面,英国向中国大量走私鸦片。 | ② |

材料三

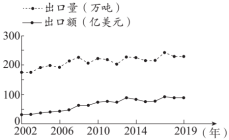

2019年,联合国大会第74届会议通过决议,将每年5月21日定为国际茶日。决议说,茶叶是发展中国家数百万家庭的主要生计来源,是部分最贫困国家主要的收入和出口创汇来源,茶产业能够创造就业,特别是在偏远和经济落后的地区。2022年,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。 ——摘编自新华网官网等 | 世界茶叶出口量和出口额统计

|

(1)依据材料一,概括宋代饮茶发展的表现。结合所学,分析其原因。

(2)依据材料二并结合所学,分析17世纪中国茶叶向世界传播的历史背景。将表格填写完整。

(3)综合以上材料,谈谈你对当今世界茶产业发展的认识。

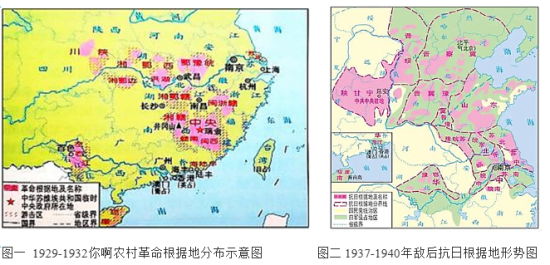

材料一 【地图中感受道路抉择】

材料二 【买物中见证历史价值】

|

|

|

| ① | ② | ③ |

| 1926年11月,叶剑英被任命为国民革命军新编第二师代理师长的任命状 | 新四军一师二旅副旅长段焕竞突破20多道封锁线、行程5000多里抵达延安参加党的七大的代表证 | 中国人民革命军事博物馆展出的《中国人民志愿军战歌》手稿 |

材料三 我国1978年以来的建设成就(部分)

| 领域 | 内容 |

| 社会经济 | 40年来,国民经济一直保持着快速增长,中国已成为世界第二大经济体。对外贸易、对外投资稳居世界前列,国际竞争力持续增强。 |

| 人民生活 | 20世纪80年代以来,在衣、食、住、行、用等方面均有显著提高。21世纪初,脱贫攻坚战成果不断,人民生活总体上达到小康水平。 |

——根据徐蓝、朱汉国主编《普通高中历史课程标准(2017版)解读》整理

(3)依据材料三并结合所学,写出我国1978年以来在经济建设领域取得的成就。说出这些成就的取得与新中国成立后召开的哪次重要会议有关。材料一 两宋三百多年在经济、文化、制度建设等方面取得了辉煌的成就,特别是宋代的经济,国内外学者认为发生了所谓的“商业革命”“货币革命”“城市革命”“科技革命”等。虽然称“革命”并不合适,但这一时期经济发展确实取得了突出进步。

——摘编自邓小南《宋朝的再认识》

(1)依据材料一并结合所学,分别列举两个宋代“革命”所对应的史实,(要求:史实不能重复)并说明宋代“科技革命”的影响。材料二 “第三次科技革命”电子计算机的广泛使用,人类开始向信息化时代迈进,20世纪九十年代以来,互联网在全球普及,对人类的经济活动产生了直接影响。全球性的国际金融市场网络已经形成,使得世界经济全球化趋势加强。

——摘编自翟文忠《科技革命与经济全球化进程》

(2)依据材料二,说出第三次科技革命的作用。结合所学,说出在世界经济全球化趋势下成立了哪一国际组织。材料三 发展新质生产力是推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴的必然选择。加快形成新质生产力,关键在培育形成新产业。加快形成新质生产力,要以科技创新为引领。同时,也要切实保护产权和知识产权,优化科技创新的法律政策和文化环境,形成全社会支持创新、参与创新、推动创新的良好氛围。

——摘编自人民日报《加快形成新质生产力》

(3)依据材料三,指出当前我国为什么要发展新质生产力及如何加快形成新质生产力。材料一:

| 北朝各族以轻便的上衣下裤为主,这与汉族上衣下裳不同。受到北朝服饰的影响,汉族服饰开始朝上衣下裤的方向发展。在这一过程中,汉族对这种服装样式进行了改造,将细窄的衣袖改成下部宽大的长袖子,如河南邓州出土的南朝画像砖上的人物。同时,北朝服饰也吸收了汉服的形制,从而形成了礼服遵循古制的服制系统。 ——摘编自赵超《北朝服饰——云想衣裳系列》 |

材料二:中华民国的服饰呈现了多元化的时代特色。以西装为代表的新式服装出现并广为流行,但是传统的长袍马褂仍然占据着半壁江山。满汉妇女服饰相互融合,旗袍成为北京社会女性服饰的主流。女子也打破了男女不平等的社会现象穿上了西装……人们可以完全按照自己的意愿选择服饰,不分高低贵贱都可以穿同样的衣服,突破了服饰对人的束缚。

——摘编自杨静兮《民国时期的服饰审美探析》

(2)依据材料二并结合所学,说出民国服饰多元化的表现及折射出的进步思潮。材料三:

| 15、16世纪 | 着装者逐渐摆脱了教会经学的桎梏和掩盖形体美的服装模式,可以在服装设计中充分展示人本来的自然美 |

| 18、19世纪 | 机械取代手工,批量生产的观念形成,服装消费模式上的不同层次逐渐分明 |

| 1914—1918年 | 奢华之风一去不复返;军装元素流行;女护士为时尚偶像;黑色开始流行(黑色最耐脏;黑色是葬礼的颜色;黑色最符合时代气息) |

——摘编自冯泽民、刘海清《中西服装发展史》

(3)依据材料三并结合所学,分别写出三个历史时期西方服装发展所反映出的重大史事。并任选其中一件史事说明其影响。