材料一 公元前8世纪—前3世纪,社会经济发展,战争不断加剧。为了彼此设防以及与周边少数民族斗争,齐、楚、魏、赵、燕等国先后在边境大规模修筑了长城。

——摘编自叶小燕《长城史话》

材料二

——据同杨阳《长城与草原威胁——明代农牧战争、长城修建与气候冷暖变化的关系》

材料三 长城不是一条单纯的墙体,战国秦汉时期与长城配套的设施包括边城、障城、烽燧、邮亭等,构成了烽燧、屯田、仓廪、邮驿交通和野战驻军五大体系。……明代隆庆和议后,马市如雨后春笋般蓬勃兴起,一些交通便利的边关也逐渐发展成农耕、游牧民族贸易往来的聚散地。“俺答纳款,马市互易,边疆无警,畿辅晏然,汉唐以来所未有”。到了明朝末年,“塞上物阜民安,商贾辐辏,无异中原”。这种情况延续到清代。

——摘编自王绍东《论长城对中华民族共同体意识的促进与影响》

请回答:(1)依据材料一,结合所学知识,指出长城开始大规模修筑的历史时期,并指出其时代特征。

(2)依据材料二,解释长城修建、农牧战争和气候变化三者的联系。

(3)综合以上材料,结合所学知识,从不同角度归纳长城的历史功用。

材料一 美国历史进程中与密西西比河相关的事件(部分)

材料二

1956年埃及时政漫画《苏伊士运河的巨人》

注:漫画中一艘印有英、法、美三国国旗的轮船以“国际交流”的名义通过苏伊士运河,而埃及总统纳赛尔高举阿拉伯民族主义的旗子,两腿横跨苏伊士运河将船栏住。纳赛尔后面坐的是苏联外交部长谢皮洛夫。

——摘编自吴广伦《老漫画中的世界史》

材料三 2023年9月16日至18日,以“文明交流互鉴, 发展共创未来”为主题的世界大河文明论坛在河南郑州举办。会上通过《世界大河文明论坛·郑州宣言》主张:文明互鉴注重和而不同、和谐共处,互利合作需要和合共生、合力发展。

(1)从材料一时间轴序号所示的历史事件中任选一个,并结合所学知识加以阐述。

(2)根据材料二,提炼漫画中反映的历史信息。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析世界大河文明论坛会标选用含有甲骨文“河”字图案的原因。试举一例来说明《郑州宣言》的主张。

材料一 一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,各边疆地区少数民族进入中原,基本上会出现混乱局面。但在混乱中,各民族却相互融合。第二种是边疆民族的强大导致与中原王朝势均力敌,于是各民族政权之间呈现相互并立之势,形成割据分裂局面。但在割据中却有不少交往,有统一的愿望、因素和趋势。第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族,呈现统一局面下的民族大融合状况。

——刘宗绪主编《历史新知识创新能力培养》

材料二 清朝前期,统治者经略边疆,完成统一大业,奠定了作为近代领土国家的版图,以汉族为主体的各民族间的政治、经济、文化等联系愈益紧密。清朝皇帝曾得意地宣称:“中国之一统始于秦氏,塞外之一统始于元氏,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”

——摘编自袁行常严文明主编《中华文明史》

材料三 明清朝廷对中西交流采取的措施,主要是限制性的,并没有完全关上中国的大门……其动机是维护国土安全、文化安全,是面对外部袭扰,特别是面对西方殖民侵略威胁时,采取的防御性自我保护策略。因此,我们认为明清两朝中央政府采取的是"自主限关"的对外政策。

——摘编自中国历史研究院课题组《明清时期“闭关锁国”问题新探》

(1)结合所学知识,指出材料一中的第一种民族关系发展模式是中国古代历史上哪一时期,并概述这一时期的民族关系发展带来的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,简述清朝“塞外之一统……极盛于我朝”的表现。

(3)根据材料三,举例说明当时明清朝廷面对的“西方殖民侵略威胁”,并分析明清两朝中央政府实行“自主限关”带来的影响。

材料一 下表广东籍近代历史名人

|

|

|

| 洪秀全(1814—1864),广东花县人 | 邓世昌(1849—1894),广东广府人 | 孙中山(1866—1925),广东香山县人 |

材料二 广东地区优越的地理位置使其“得风气之先”,并形成了独具特色的“岭南文化精神”,加上发达的教育、深厚的国学底蕴以及较为发达的社会经济,孕育了广东近代人才。这批人才成为中国近代历史上最活跃和最具影响力的精英人物,他们不仅改变了近代中国的历史进程,而且为近代广东和中国的社会变迁和发展做出了巨大的贡献。

——尹可雨《近代广东人才的特色及成因》

材料三 袁庚,出生于广东宝安县大鹏区水贝村的一个海员家庭。……1981年袁庚提出的“时间就是金钱,效率就是生命”口号,给保守僵化的守旧思想带来了强大冲击力……在他的不懈努力下,蛇口工业区很快发展起来,各项改革举措开全国风气之先。袁庚主政下的蛇口当时创造了24项全国第一。

——摘编自《纪念袁庚:向前走,莫回头》

(1)根据材料一并结合所学知识,任选一个人物,归纳与之相关的历史事件及其影响。(2)根据材料二,指出近代广东人才辈出的原因。

(3)阅读材料三并结合所学知识,总结袁庚提出“时间就是金钱,效率就是生命”的时代背景。

材料一 粤语形成与发展的历史过程

——摘编自《粤语方言的起源与发展》

材料二 粤剧,是广东重要的戏曲剧种,以粤语演唱。自17世纪以来,伴随着明清两代海事政策的实施,广东地区缘于其得天独厚的交通环境,逐渐成为沟通海内外贸易的港口之一。数量庞大的粤籍华侨聚居在东南亚及北美等地,为粤剧在海外的传播提供了便捷的条件。粤剧不仅抚慰了海外华侨的思乡之情,还吸收外国优秀文化,推动了中外文化间彼此的认知与认同,具有深刻的文化意义。

——摘编自周东颖《清代末期粤剧的海外传播及其意义》

(1)从材料一中任选一个粤语形成与发展的时期,结合所学知识对其进行合理解释。(2)根据材料二,指出17世纪以来粤剧海外传播的条件。

(3)为了更好的凸显粤文化价值,请你任选一个粤文化代表为其设计一段推介词。

材料一 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。……新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。……生产关系必须要与生产力发展要求相适应。发展新质生产力,必须进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系。

——习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时的讲话(2024.1.31)

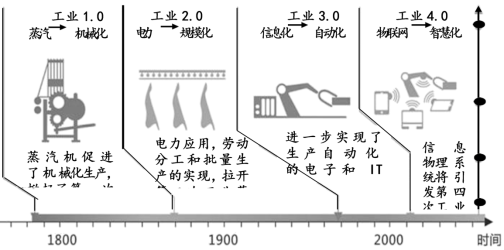

材料二 工业1.0到工业4.0的发展历程

(注:工业1.0——创造了机器工厂的“蒸汽时代”。工业2.0——将人类带入分工明确、大批量生产的流水线模式和“电气时代”。工业3.0——应用电子信息技术,进一步提高生产自动化水平。工业4.0——开始应用信息物理融合系统CPS。)

(1)根据材料一,指出新质生产力的内涵,并说出与传统生产力相比,新质生产力具有什么特点?(2)选择材料二中至少两个相互关联的时代,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

材料一 《人类简史》中19世纪的漫画历史年表

材料二 十九世纪,一个以自由主义资产阶级为主轴的世纪,一个改造世界的世纪。资本的年代是一出由资产阶级领衔主演的进步大戏。火车、汽船等新科技将场景从欧洲拉至世界,衣着朴素的主角们,自信而冷静地演出这个不闻起伏跌宕,但见壮阔宏伟的胜利时代。

——摘编自霍布斯鲍姆《年代四部曲》

材料三 如果按照传统的习惯将世界史看作以“第一世界”为中心不断向周围扩大的过程, 也就是看作欧洲不断扩张的过程,世界史会显得缺少生气。而将由道路网和海上道路网连接起 “第一世界”“第二世界”与“第三世界”的过程看作一个漫长的时间跨度,三个世界都经历漫 长的时间形成独特的世界,并且相互影响,这才是生动地理解历史的试金石。这三个世界在很长 的一段时间里,都依靠“海上航线”相互连接,最终逐渐形成现在的人类社会。

——[日]宫崎正胜《从航海图到世界史:海上道路改变历史》

(1)材料一作为研究19世纪世界历史的史料,有何不足之处?(2)根据材料三,概括该学者对世界史所持的观点。材料二、三研究世界历史视角有何不 同?

(3)考察15-19世纪的历史,应坚持什么原则?说说你的看法。

材料一 公元1001—1500年世界科技发明数量概况

——数据来源于《自然科学大事年表》

材料二:(科学革命和工业革命没有在中国发生)这一“李约瑟之谜”的根本原因在于,中国古代科举考试的课程设置,没有能够以数学和可控实验为主,而是以四书五经为主,结果科学革命无以发生,中国的前现代生产经验试错型技术进步方式,也就无法转化为以科学实验为理论基础的现代技术进步方式。技术进步的停滞,最终导致了中国与西方的差距不断拉大。

——摘编自林毅夫《李约瑟之谜和中国历史的兴衰》

材料三:不能总是用别人的昨天来装扮自己的明天。不能总是指望依赖他人的科技成果来提高自己的科技水平,更不能做其他国家的技术附庸,永远跟在别人的后面亦步亦趋。要坚持“引进来”和“走出去”相结合,积极融入全球创新网络,全面提高我国科技创新的国际合作水平。实施创新驱动发展战略,就是要推动以科技创新为核心的全面创新……发挥社会主义制度优势……推动经济持续健康发展。

——据《习近平关于科技创新论述摘编》

(1)据材料一并结合所学知识,指出我国四大发明在这一时期被发明出来的是哪两项发明,并分别说出其历史影响。(2)据材料二,指出作者认为中国“技术进步停滞”的根本原因。结合所学知识,分别从明清时期政治制度的特点、对外关系政策角度用史实说明“中国与西方的差距不断拉大。”

(3)据材料三,谈谈你对我国如何实现科技进一步创新发展的认识。

材料一:可见,(在唐太宗和大臣讨论唐朝与周边少数民族关系时)中国、唐朝、天下或海内,是三个不同的概念。当时的“中国”主要是指长城以内的区域。“唐朝”则大于“中国”,它包括了长城以外的西域(今新疆及中亚部分地区)、漠南(今内蒙古)和东北的契丹、奚等部。……而“天下”,又大于唐朝,它包括了吐蕃、南诏和突厥等唐朝尚未建立管理机构的地区。

——张岂之《中国历史十五讲》

材料二:唐朝前期疆域和边疆各族的分布图(669年)

——《中国历史》七年级下册

材料三:近代以来,在西方坚船利炮的冲击下,近代中国经历着从天下到民族国家的历史转型。……需要注意的是,中国近代以来的民族国家建构历程,并不是简单地移植西方民族国家(其理想模型为单一民族国家)话语,而是置于中国多民族的历史传统之中进行创造性的建构。……1949年中华人民共和国成立后,实现了民族独立和人民解放,中华民族具有国家的外在形式,实现了中国的民族国家建构。

——吕勇《中国传统天下观的演化及其对铸牢中华民族共同体意识的现代启示》

材料四:一方面中国古代的“天下观”为人类命运共同体提供了丰富的文化给养,但另一方面基于现实世界秩序的人类命运共同体与中国古代“天下秩序”或“朝贡制度”有着本质区别,中国并不寻求向其他国家进行文明和价值输出,更不会推行霸权主义,而是追求开放包容、和而不同、互利共赢的发展理念,可以说是赋予了“天下观”更加广阔的时代内涵。

——张友国《从“天下”到“人类命运共同体”——论中国世界秩序观的生成逻辑》

(1)根据材料一、二,写出下表中各序号代表的历史事物。| 示例地区 | 唐朝对该地区管理措施 | 唐朝与该地区交往史实 | |

| 属于当时的“唐朝”,而不属于当时的“中国” | ① | ② | |

| 属于当时的“天下”,而不属于当时的“唐朝” | ③ | ④ |

(2)结合材料三,列举两例近代以来导致中国传统“天下观”崩塌的事件。中国近代以来民族国家建构历程的特点是什么?哪一事件后,实现了中国的民族国家构建?

(3)根据材料四,简要说明中国古代“天下观”与当代人类命运共同体理念的关系。

(4)综合上述材料,谈谈你对“天下观”的认识。

材料一:在欧亚大陆长达千年的中世纪历史上,最惊人、最重要的发展是西欧从贫穷的、默默无闻的状态中崛起.

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

【任务一:探究14—18世纪的中国与欧洲】| 中国 | 欧洲 | |

| 政治 | 君主专制制度进一步强化 | 开展一系列资产阶级革命 |

| 经济 | 农耕经济占据主导地位,资本主义萌芽发展缓慢 | 资本主义经济迅速发展,开展工业革命 |

| 思想文化 | 理学占据主导地位,文化专制进一步强化 | 经历①、启蒙运动等思想解放运动 |

| 对外交往 | 实行海禁和闭关锁国 | 完成②,积极进行殖民扩张和海外贸易 |

| 科技 | 传统科技进入总结阶段 | 近代科技产生 |

材料二:英国在资源配置上任由市场经济起决定作用、完全信赖资本的逐利性,而资本家由于丰厚的利润,不愿意另行耗资进行固定资产更新和追逐先进技术,从而造成了各重要工业部门技术和设备的陈旧和落后。

(美国)利用英国单方面的开放,到英国设厂,如福特公司、通用电气,奥的斯电梯、杜邦公司、辛格公司等纷纷在英国设厂生产。

德国利用英国敞开的自由贸易大门,凭借化工等新技术的突破而形成强劲的工业竞争力,反过来大举占领英国市场。

——邓久根、贾根良《英国因何丧失了第二次工业革命的领先地位?》

【任务二:探究主要资本主义国家工业年平均增长率】| 阶段 | 年份 | A | B | 法国 | D |

| 1 | 1861—1873年 | 3.3%(1851—1873年) | 5.0% | / | 3.8% |

| 2 | 1874—1890年 | 1.7% | 5.2% | 2.1%(1870—1890年) | 3.5% |

| 3 | 1891—1900年 | 1.6% | 3.5% | 2.6% | 4.8% |

——数据源于吴于廑、齐世荣主编的《世界史·近代史编》

(1)写出上表中的序号所代表的历史事物。(2)为14—18世纪欧洲的变化,概括一个主题。

(3)上表中,哪两个字母分别代表英国和美国?英国的增长率呈现出怎样的特点?美国在第1阶段有高增长率的政治原因是什么?根据材料二,导致第二次工业革命英国落后,美国和德国后来居上的症结是什么?

(4)综合上述材料和任务,围绕“受到阻滞的领先”这一主题,提炼一个观点,展开论述。要求:观点明确,史论结合,条理清晰,价值观正确。