【任人宰割】

材料一 一、凡革命以前所有满政府与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满而止。二、革命以前,满政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认偿还之责,不变更其条件。三、凡革命以前满政府所让与各国国家,或各国个人种种之权利,民国政府亦照旧尊重之。四、凡各国人民之生命财产,在共和政府法权所及之域内,民国当一律尊重而保护之。

——摘编自《临时大总统宣告各友邦书》

材料二 1943年10月,美、英、苏三国外长举行莫斯科会议……中国驻苏联大使被邀请在三国外长起草的《普遍安全宣言》上签字。中国人民艰苦卓绝的英勇抗战,改变了中国从前任人宰割的软弱形象,而战时中国国际地位的提高及其与盟国关系的密切,为中国在开罗会议上争取台湾回归创造了有利条件。从此,中国开始参加国际会议和机构,登上了国际政治舞台。

——摘编自聂俊华《论抗战时期中国国际地位的变化及其局限》

【独立自主】

材料三 20世纪70年代末,中国已同110个国家建立了大使级外交关系,与美国、日本和西欧等主要资本主义国家的关系也发生了根本变化。邓小平提出不以意识形态差别考虑国家关系的新思路,强调不干涉别国内政是国家关系应遵守的原则。90年代初,江泽民提出“求同求和”与“全面参与”的外交思想。北京中奥和上海申博的成功是中国全面参与国际事务,让世界更多了解中国的重大举措。

——摘编自杨悦《新中国文化外交70年——传承与创新》

【大国风度】

材料四 进入21世纪,尽管中国推行和平发展路线,但按照西方大国的冷战思维,中国的和平壮大将会冲击现有的国际政治秩序,美国重返亚太后,东亚地区国际秩序就出现连锁反应,中国和平崛起的战略空间正在受到挤压,中国周边安全环境尤其是领土争端趋于严峻。

——摘编自胡宗山《新时期中国特色外交风格的形成,演进动因及其现实挑战》

(1)结合所学知识回答,《辛丑条约》签订后清政府的地位如何?依据材料一,概括南京临时政府对外政策的特点。(2)依据所学知识,写出材料二图片中战役的胜利产生的影响。依据材料二,概括莫斯科会议对中国的影响。

(3)结合所学知识,写出万隆会议对中国发展与亚非国家的关系所起的作用。依据材料三,概括中国20世纪70年代末以来的外交思想。

(4)依据材料四,概括21世纪中国和平发展外交战略面临的严峻挑战。

(5)综合上述四则材料回答,从中国近现代外交和国际地位的变化中能得到什么启示?

材料一 家庭联产承包责任制作为一种以家庭为基本生产单位的农业生产经营方式,为改革开放以来我国农业经济的发展提供了一个必要的制度保障。

——许庆《家庭联产承包责任制的变迁、特点及改革方向》(摘编)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出家庭联产承包责任制实行的积极意义。材料二 1979年4月,党中央决定在北京、天津、上海等地大型国营企业进行扩大企业自主权改革试点,城市经济体制改革逐步在全国推开。

——《改革开放简史》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出城市经济体制改革的中心环节是什么。材料三 目前,我国已定点的四个经济特区,地理位置优越,自然环境优美,与港澳同胞、海外华侨关系密切……我国设置经济特区,不是权宜之计,而是加速现代化建设的一项长期的战略任务。

——何佳声《试论我国设置经济特区的主要原则》(摘编)

(3)依据材料三、归纳四个经济特区被定点的原因。结合所学知识,指出哪一个城市由落后的边陲小镇成为经济特区的代表和对外开放的“窗口”。材料四 改革开放以来,中国共产党人把马克思主义基本原理同中国改革开放具体实践结合起来,团结带领全国各族人民进行建设中国特色社会主义的伟大实践,使中国大踏步赶上了时代,实现了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。

——习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话

(4)根据材料四并结合所学知识回答,作出“改革开放”决策的是哪次会议?我国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师是谁?中国现在形成了怎样的对外开放格局?材料一 唐代中国,是世界文化的中心,是世界历史演进的总动脉。融合域外文化的唐文化成了世界性文化,深为当时世界各国人民所向往。……他们把域外文化带入唐土,又把唐文化传播日本,促进了中外文化大交流。

——摘自王介南《中外文化交流史》

(1)据材料一并结合所学知识,列举“把域外文化带入唐土”和“把唐文化传播日本”的史实各一例。材料二 “自永乐三年奉使西洋,迄今七次,所历……三十余国,涉沧溟十万余里。观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山,视诸夷域,迥隔于烟霞缥缈之间。而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜。”

(2)结合所学知识,材料二反映的是哪一个历史事件?“奉使西洋”最远到达什么地方?材料三 自1757年起,广州成了唯一的通商口岸,对于夷商的管制更严,勒索更重,夷商的不平更甚。他们除非不与中国贸易,否则唯有听从广州官府及行商的摆布……

(3)材料三中清朝管理“广州一处通商口岸”的机构是什么?清朝实行怎样的对外政策?结合所学知识,指出这一政策对中国有何影响?材料一 洋务运动以军事工业为第一步,曾国藩、李鸿章等人先后创办四个新式 军事工业,此外,各省先后办过20个机器局,中国社会因之出现了若干大规模机器生 产场所。这一类企业,由国库支付开销,以调拨分配产品;内无利润积累,外无市场联系。从生产关系来说,它是历史上官办封建工业的延续。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 “一五”计划开始时,工业化所需巨额资金主要取自我国的农业。新中国 成立时,我国轻工业占工业总产值的比重高达73.6%。“一五”计划期间,重工业生产 在工业总产值中的比重由1952年的35.5%提高到45%。飞机制造、汽车制造、发电设 备、冶金设备以及重型机械等工业部门建立起来,旧中国重工业极端落后的面貌有所改变。

——摘编自高粱《新中国初期社会主义工业建设的回顾》

材料三 1978年,四川省进行扩大企业自主权的试点,确定企业在增收基础上,可 以提取一些利润留成。1984年,党的十二届三中全会做出了关于经济体制改革的决定, 国有企业改革转向实行国家所有权与企业经营权的“两权分离”。1986年,国务院提出 推行多种形式的经营承包责任制,给经营者以充分的经营自主权。1993年,党的十四届 三中全会明确提出国有企业改革的方向是建立现代企业制度,其特征是“产权清晰,权责明确,政企分开,管理科学”,1994年开始试点。

——摘编自陈清泰主编《重塑企业制度:30年企业制度变迁》

(1)据材料一并结合所学,概括洋务运动中军事工业的特点及影响。(2)据材料二并结合所学,简述新中国成立初期工业化建设的历史意义。

(3)据材料三,指出改革开放以来国有企业改革的具体举措。

材料一 郡县制是秦代以来中国地方政治的基本制度。虽然元、明以来确立了行省 制度,但实际上仍是秦、汉以来确立的郡县制度的变异。在此体制之下,国家政治权力 的中心在中央,举凡一切行政、军政、财政、外交、用人之权皆出于中央,地方各级政治机构不过是以君权为核心的中央政权的派出机构而已。

——摘编自万昌华《郡县制度评价理论述评》

材料二 宋元时期,泉州沿海地区制瓷业走向兴盛。以前烧造瓷器的窑场继续生 产,并在此基础上,窑址地点、数量均有增加。除了常见的碗、盘、罐等器物,各类 罐、瓶、盆、盒、杯、执壶等类型增多。釉色品种突破单一青釉的类型,还大量烧造了 青白釉、酱釉、酱黄釉、黑釉、青黄釉等不同品种的瓷器。窑炉仍为龙窑,但长度增 加,残长50余米,坡度合理,窑内器物摆放紧密有序,匣钵装烧较为普遍,改善了器物的烧成环境。

——摘编自孟原召《宋元时期泉州沿海地区制瓷业的兴盛与技术来源试探》

材料三 明清时期,小说是被摒弃在主流文化之外的文学样式,由于其游离在官方视 城之外,因而得以生存乃至蓬勃发展。同时,明清时期频繁而又严苛的文字狱,使得文人 小心翼翼,避免贪一时文字之快而触犯统治者的禁忌,以致遭罪甚至遭遇满门抄斩的灾 祸。于是,这个时期的文人很容易就转向为通俗小说作家。仕途不畅、人生失意,都极容易使得文人寄情于文学创作。

——摘编自彭巧《明清章回小说中情理冲突模式研究》

(1)据材料一并结合所学,分析郡县制确立的政治意义。(2)据材料二,概括宋元时期泉州制瓷业兴盛的表现。

(3)据材料三并结合所学,归纳明清小说迅速发展的原因。

材料一:

材料二:在日本帝国主义加紧对我国的侵略,民族危机空前严重的关头,中共提出了建立抗日民族统一战线的政策。1936年,中国共产党促成西安事变的和平解决。中国共产党是全民族抗战的中流砥柱,对推动国共第二次合作、共同抗日起了重大的历史作用。

——据历史文献纪录片《筑梦中国——中华民族复兴之路》

材料三:20世纪五六十年代的中国处境十分艰难,抛开经济形势,单说政治生态就恶劣异常。首先是以美国为首的帝国主义的敌视,再是后来与苏联的化友为敌,战争阴云常年笼罩着中国大地。面对严峻的国际形势,为抵御帝国主义的武力威胁和讹诈,党中央果断决定我国自行研制“两弹一星”。

——据潘志华《中国科技走向辉煌》

材料四:这一年的步伐,我们走得很坚实。疫情防控平稳转段,我国经济持续回升向好,高质量发展扎实推进。现代化产业体系更加健全,一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起。粮食生产“二十连丰”,绿水青山成色更足,乡村振兴展现新气象。……中国经济在风浪中强健了体魄、壮实了筋骨。

——国家主席习近平二○二四年新年贺词

(1)据材料一结合所学,概括中国近代化探索的特点。从图1至图4中任选一张,对其加以说明。(2)据材料二结合所学,用史实说明“中国共产党是全民族抗战的中流砥柱”。

(3)据材料三,归纳20世纪五六十年代我国决定研制“两弹一星”的背景。

(4)据材料四结合所学,说明“这一年的步伐”,我们能够“走得很坚实”的原因,并结合自身谈谈你能为中华民族伟大复兴作出怎样的努力?

材料一:

| 据《华阳国志·蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。” |

材料二:

材料三:

| 这是一艘南宋远洋货船,1974年在泉州市后渚港海泥中挖出。船身残长24.2米,宽9.15米,分13个隔舱。舱与舱之间用木木板隔开,缝隙处用桐油灰和麻丝腻密,形成成一道不透水的隔壁。海船出土时,舱内遗物非常丰富,有香料、药材、木牌、铜钱、陶瓷器、竹木器等。 |

材料四:

清朝开荒执照 | 当时在南方很多地区种植双季稻,在河北有大批旱地改为水田种水稻,粮食产量有了很大的提高。原产于美洲的玉米、甘薯等高产作物,明代引入中国后,到了清代得到大面积的推广。此外,马铃薯、花生和向日葵等也在更多的地方推广。 |

——以上材料摘编自《义务教育教科书教师教学用书中国历史》(七年级上、下册)

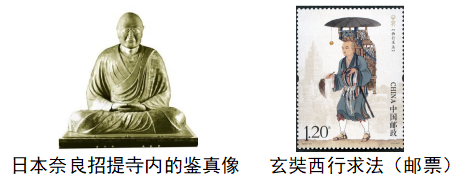

(1)据材料一结合所学,说明都江堰的作用,分析其对周边地区农业发展的影响。(2)据材料二结合所学,指出属于一手史料的图片,任选图中一位历史人物,概述其对中外文化交流作出的贡献。

(3)据材料三结合所学,分析此船作为考古史料可用来研究南宋经济领域的哪些现象。

(4)据材料四分析清前期农业发展的原因,结合所学概述其作用。

材料一 “几四十年不识干戈,岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉,则知澶渊之盟,未为失策,而所可痛者,当国大臣,议和之后,武备皆废。”

——《续资治通鉴长编》

材料二 辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化,西夏王室同样重视吸收汉族文化,虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料三 一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成并立局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族。

——摘编自《历史创新能力培养》

(1)材料一涉及的盟约是哪两个政权之间订立的?依据材料一,简述作者是怎样看待这一盟约的。(2)依据材料二,指出辽宋西夏时期的民族文化交往的特点。结合所学知识,举两例说明辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处。

(3)依据材料三,结合所学知识,判断宋、元时期中原王朝与边疆民族关系的发展分别属于哪一种模式。

(4)综合以上三则材料,谈谈当今我们应该如何处理各民族之间的关系。

材料一 封侯非我意,但愿海波平。

——威继光

材料二 台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我。

——郑成功

材料三 “罗刹扰我黑龙江,松花江一带三十余年,其所窃排距我朝发祥之地甚近,不速加剪除恐边徼之民不获宁息。”

——康熙帝

(1)分别概括上述三段材料的内容。(2)依据材料,结合所学知识,说明以上三位人物有什么共同特征?

材料一 二战中,美苏两国结成了反法西斯同盟,两国战时关系的主流是友好合作……(但)意识形态对立和国家利益相悖,使美苏两国在战后初期国际环境中不可避免地产生对抗,导致冷战的出现……“杜鲁门主义”演说是冷战的宣言,紧接着美国政府又提出马歇尔计划。

——摘编自张小明《冷战及其遗产》

材料二 北约和华约建立

| 组织 | 成立时间 | 性质 |

| 北大西洋公约组织 | 1949年 | 为遏制苏联,由美国策划成立的军事政治集团 |

| 华沙条约组织 | 1955年 | 由苏联控制,与北约相抗衡的军事政治集团 |

材料三 核武器有巨大的杀伤力,成为美苏军备竞赛中的重中之重……到70年代初,美苏战略核力量大体形成均势,竞赛的结果,使得双方都拥有多次毁灭对方的能力……美苏尽管争夺激烈,但竭力避免直接碰撞,两国之间并没有发生战争。

——摘自岳麓书社《20世纪的战争与和平》

材料四 冷战结束后,美国政府多次公开提及建立“世界新秩序”的设想,并认为“维护美国的领导地位”是“建立新秩序”的“首要原则”,西欧和日本都有自己的主张,中国要求建立新的国际政治和经济秩序。

——摘编自刘金质《冷战史》

(1)根据材料一和材料二、指出美苏两国关系发生了怎样的变化?北约和华约的建立使冷战在欧洲的对抗有了什么新发展?(2)根据材料三并结合所学知识,指出美苏两国“没有发生战争”的原因有哪些?长期的军备竞赛给美苏两国的经济发展带来怎样的影响?

(3)当前,从处理大国之间的关系来说,冷战留下了哪些教训?